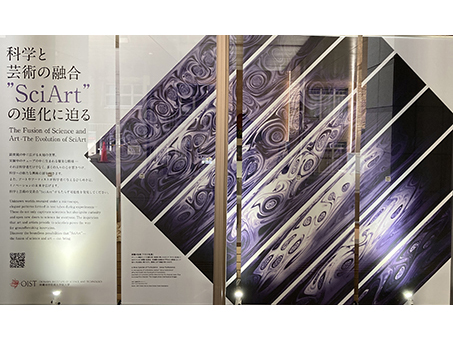

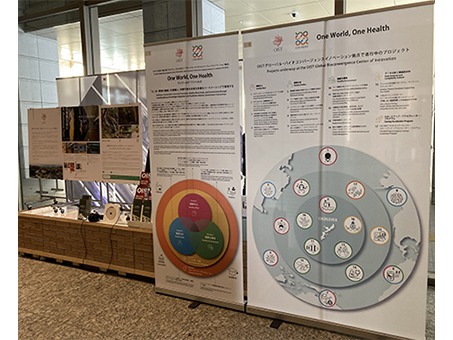

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、科学と芸術を結びつけた先端的な取り組み、そして地域および世界とつながる学際的な科学プロジェクトの数々を紹介します。

実験や研究過程で生まれた美しい画像や映像。OISTでは、研究目的で撮影・作成されたイメージに芸術的魅力を見出した作品を集め、「サイエンスの写真展」として複数回にわたり展示を行ってきました。こうした作品は、必ずしも科学への興味や専門知識がない人々の心をも惹きつけ、時にはそこから科学への興味を持つきっかけとなります。本展示では、科学と芸術が交差する作品群を紹介し、科学か芸術どちらか一つだけでは成しえない大きな印象を私たちの中に残す"SciArt"の魅力を来場者に届けます。

さらに本展示において、OISTが推進する「グローバル・バイオコンバージェンスイノベーション拠点」で進んでいるプロジェクトの中から、環境音を活用した科学・アートプロジェクト「OIST Sonic Lab」を紹介します。ここでは沖縄の各地で録音された環境音(サウンドスケープ)が、人々のウェルビーイングを向上させる取り組みを行っており、アーティストと科学者がどのように協働し、新たなインスピレーションを生み出しているかを、サウンドを通じて体感いただけます。

沖縄という独自の環境と文化を背景に展開されるOISTの取り組みをアートとともにお楽しみください。

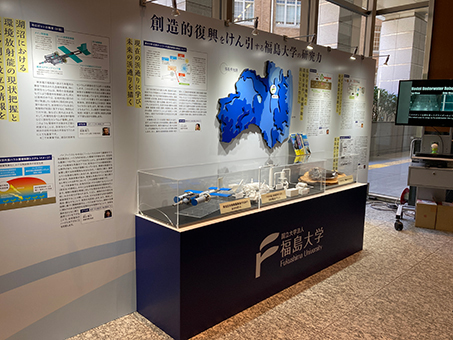

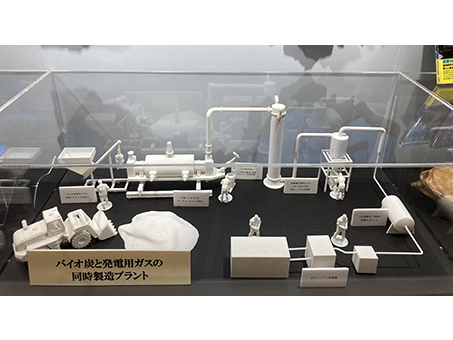

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から14年が経過しようとしておりますが、これまで福島大学では、うつくしまふくしま未来支援センター(FURE)(2011年5月開設)を中心に原子力災害の損害構造の解明や食料・農業生産の再生に向けた研究・支援を行って参りました。また、「福島」という原発事故被災地において、原発事故とそれに伴う様々な問題を解決するために、2013年7月に環境放射能研究所(IER)を設立しました。現在は、これらの基礎研究を元に、FUREを地域未来デザインセンター(CFDC)に統合し、引き続き、地域の復興支援や原発事故の経験を世界に共有し、環境放射能の実態解明に取り組んでおります。福島県では原子力災害からの復興・創生を目指し、福島県浜通り地域における帰還・営農再開や漁業の再開が進められていますが、新たな産業振興政策の構築も求められております。

本企画展示では、震災後14年間の本学の取り組みと、地域の様々な課題に対処すべく、現在、本学が福島国際研究教育機構(F-REI)と取り組んでいる研究プロジェクト(ロボット、農林水産業、エネルギー、原子力災害からの復興)の概要を紹介いたします。

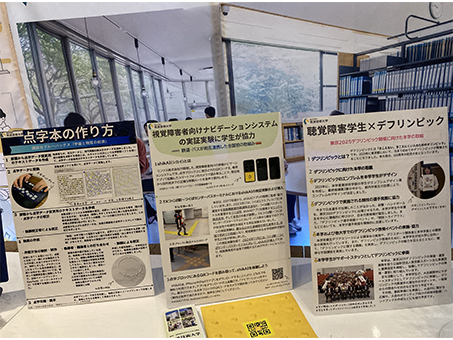

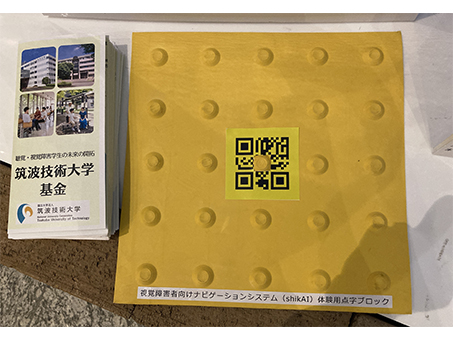

筑波技術大学では、「障害者を包含した社会全体のダイバーシティ環境の醸成に貢献」を理念に掲げ、令和7年4月より新設される「共生社会創成学部」を中心に、社会との連携強化および共創プロジェクトを推進しております。

本学は、複数の国内機関と連携協定を締結し、多様な専門知識と経験を有するパートナーと協働することで、障害のある学生が主体的に参画できるプロジェクトを展開しています。聴覚および視覚障害のある学生が積極的に参加することで、実践的な学びと社会貢献を両立させる取り組みを進めております。

今回の展示では、本学がこれまでに実施した社会との共創プロジェクトの成果として、学生たちが企画・運営に携わったプロジェクトの具体的な成果物や活動内容を紹介し、共生社会の実現に向けた本学の取組を展示します。

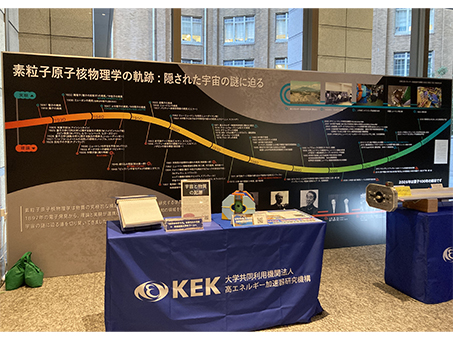

素粒子原子核物理学は物質の究極的な構造と自然界の力の本質を研究する学問です。1897年の電子発見から、理論と実験が連携し合って研究者たちは未知の領域を探求し、宇宙の謎に迫る道を切り開いてきました。

2025年は「量子力学」の提唱から100年という節目で、国連は「国際量子科学技術年」としました。KEKは1971年の創設以来50年以上にわたり素粒子や原子核を理論及び実験の両側面から総合的に研究し、この分野の進展に大きく貢献してきました。

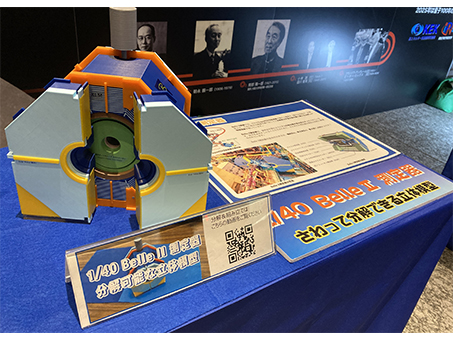

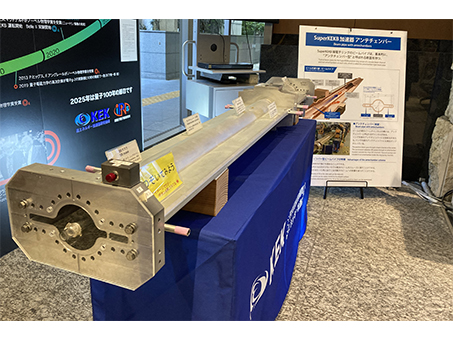

今回の企画展示では、これまでの素粒子原子核物理学の歩みをわかりやすく年表で紹介します。屋外向けのパネルには、「究極への探究」と題し、今だ解明されていない宇宙の謎を掲げています。そのほか、KEKで行われているSuperKEKB/Belle II実験で実際に使われている装置や、国立大学法人 筑波技術大学と共同で制作した、点字本「宇宙と物質の起源『見えない世界』を理解する」の触図集を展示します。

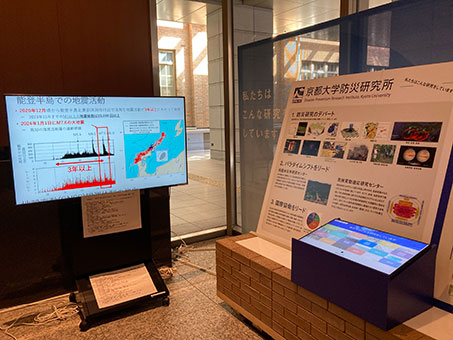

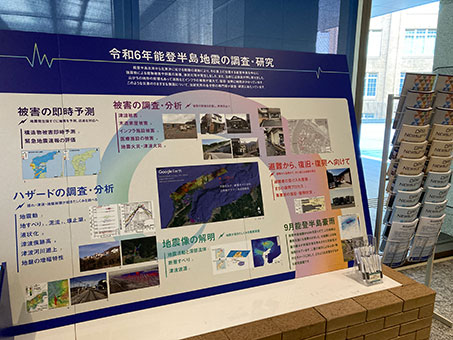

京都大学防災研究所は、地球規模あるいは地域特性の強い災害と防災に関わる多種多彩な課題に対して、災害学理の追求を目指した基礎的研究を展開するとともに、現実社会における問題解決を指向した実践的な研究を実施し、安全・安心な社会の構築、世界の安定や持続可能な発展に貢献する次世代の人材育成を目指した活動に取り組んでいます。

本企画展示では当研究所が日々取り組んでいる様々な研究分野について、そして、新たに提唱する「未災学」、気候変動適応研究、国際協働の取り組みについてご紹介します。

また、令和6年能登半島地震については当研究所に在籍しているさまざまな分野の専門家が調査・研究にあたっており、その成果の一部をご紹介します。

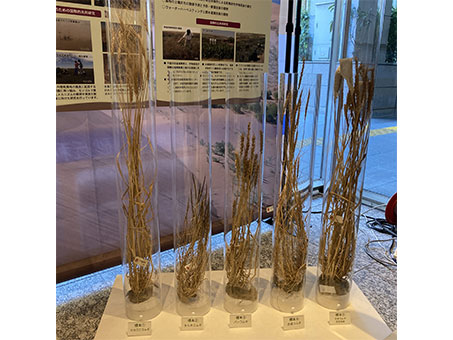

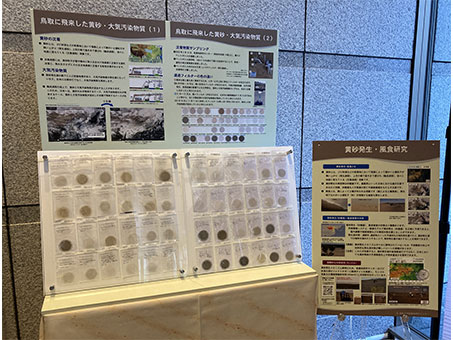

鳥取大学乾燥地研究センターは、乾燥地科学分野における共同利用・共同研究拠点として、国内外の研究者とともに乾燥地の諸問題の解決に向けての研究の推進や人材育成を行っています。しかし、研究のルーツは鳥取に広がる鳥取砂丘の研究にあります。鳥取の地で本格的な砂丘研究が開始されたのは、大正12年(1923年)です。鳥取大学農学部の前身である、鳥取高等農業学校に設けられた湖山砂丘試験地で始まった砂防造林の研究が最初で、昨年(2023年)で100年の節目を迎えました。当時の鳥取砂丘を取り巻く状況は、観光地として人々を引き付ける現在の姿とはかけ離れたもので、風が吹けば飛砂が発生する不毛の大地を緑の大地に変えたいというのが、地域の人々の強い願いでした。砂防造林の研究はその願いに応える一歩だったといえます。その後、農学部附属の砂丘利用研究施設も設置され、砂防造林の研究、灌漑研究、そして砂丘農業の研究と、砂丘研究が本格化します。その過程で、国産第1号の回転式散水器、スプリンクラーの開発も行われました。1970年代には砂丘研究の発展を背景に、研究の対象は海外の乾燥地へと向かいます。1990年には農学部附属砂丘利用研究施設は、乾燥地研究センターに改組され、全国共同利用施設となりました。本格的な乾燥地研究がスタートし、2015年には国際乾燥地研究教育機構が設置され、全学をあげての乾燥地研究、教育が体制化されています。

今日、世界中の乾燥地を取り巻く大きな課題として、砂漠化や脆弱な乾燥地農業があり、それに加えて、気候変動が人々の暮らしに深刻な影響を与えています。乾燥地の問題は対岸の火事ではありません。小麦に代表される乾燥地の作物が不作になれば、日本をはじめ世界中が大きな影響を受けますし、東アジアの砂漠化地域で生じる砂塵嵐は黄砂となって日本にも降り注ぎます。鳥取大学が進めてきた砂丘や乾燥地に関わる研究、教育の今日的意義は大変大きなものとなっています。

今回の企画展示では、砂丘研究から乾燥地研究への100年の道のりを、展示パネルや研究成果の実物展示を通じて紹介します。

三重大学が位置する三重県は、東西の文化と歴史が融合する日本の中央に位置し、豊かな自然と歴史的な名所が豊富な土地です。県土は南北に長く、多様な地域特性からさまざまな課題を抱えています。本学は北から南の隅々までをつなぐ知の拠点として、教育力・研究力の強化と深化を図り、教育研究成果の社会への還元と地域創生に寄与することを重要な使命としています。

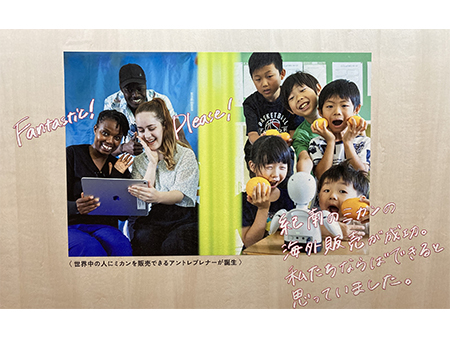

今回紹介する「紀南オープンフィールド構想によるみどりのアントレプレナー共創拠点」は、多様な若者が三重県紀南地域に集い、紀南地域をフィールドとして学ぶオープンフィールドと、自ら描いた将来像に向けて挑戦しそれを実現させるアントレプレナー共創の場の形成を目指すプロジェクトです。

本企画展示では、ビジョン実現のための3つのターゲット「農業」、「教育」、「農村社会」に焦点をあてました。現実と仮想空間が融合しながらも人とのつながりを感じる新たな農村社会が再構築され、若者たちはその中で地域課題を解決し、自らの将来像を描いていく姿を、映画『浅田家』のモデルとなった、津市在住の写真家 浅田政志さん撮影の写真とともにわかりやすく紹介します。

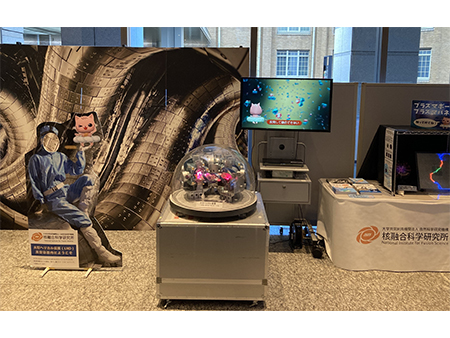

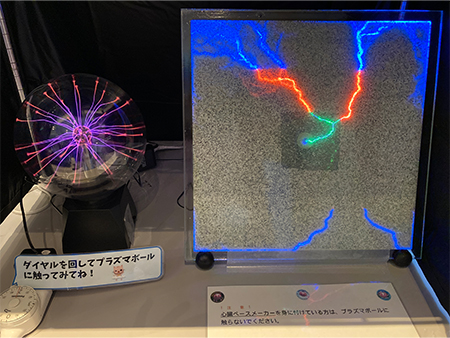

自然科学研究機構 核融合科学研究所は、カーボンニュートラルに向けた革新技術である核融合(フュージョン)エネルギーの実現を加速するため、1億度のプラズマを生成できる大型ヘリカル装置(LHD)、スーパーコンピュータ等を用いて、超高温プラズマを総合的に理解する学術研究を推進しています。

本企画展示では、核融合科学研究所の研究成果について分かりやすく紹介するため、プラズマを体感できる体験型展示物、LHDの複雑な内部構造が分かる模型などを展示します。また、物質の第4の状態であるプラズマの性質、プラズマと核融合エネルギーの関連などを分かりやすくまとめたパネルとビデオを掲示します。

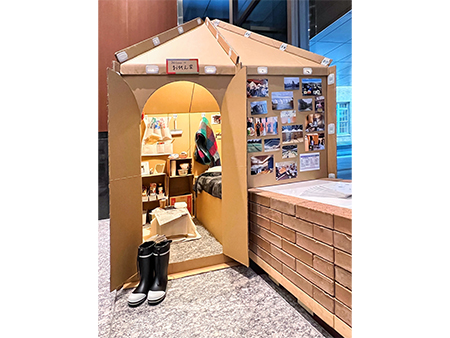

自然災害の被災地では、数日ほどで、避難所等に食料や飲物、医薬品などは届き始めますが、防寒具や寝具が届かないため、冬は凍てつく避難所で耐え忍ぶことが少なくありません。

2024年元日の能登半島地震発災後、北川教授は翌日に被災地へ入り、自治体や被災者と連携してインスタントハウスを避難所に届け始め、2024年4月中旬までに、屋内用インスタントハウス(段ボール製)約1000棟、屋外用インスタントハウス約175棟を提供しました。

北川教授が被災当事者の目線で研究・開発した、どこでも誰でも数時間で建てることができるインスタントハウスと、そのインスタントハウスを地震被災地に設置した被災地支援活動を中心に紹介します。地球上で家に困る人々が快適で丈夫な家をもてるよう最大限に尽力しています。

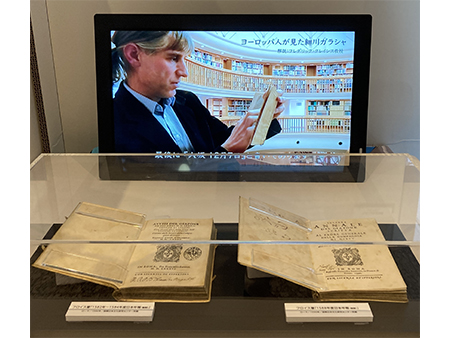

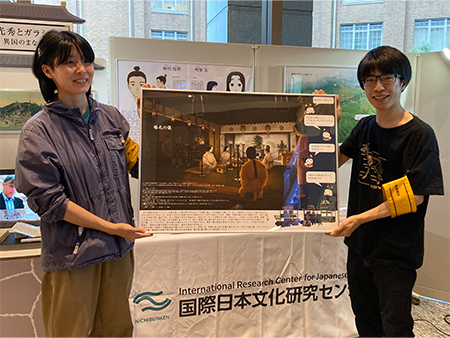

国際日本文化研究センターでは、人間文化研究機構の共創先導プロジェクト(共創促進事業)「開かれた人間文化研究を目指した社会共創コミュニケーションの構築」事業の一環として、戦国大名 細川忠興の正室であり、キリシタンとしても知られる細川ガラシャに焦点を当て調査研究を行い、その研究成果をマンガやアニメーションなどを用い、可視化し、発表してきました。

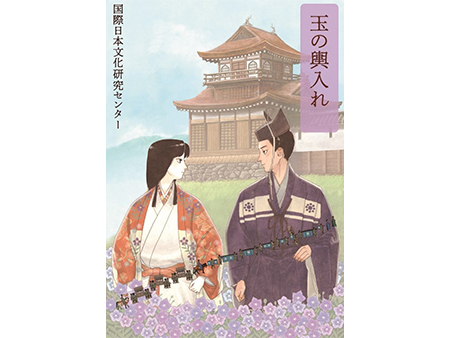

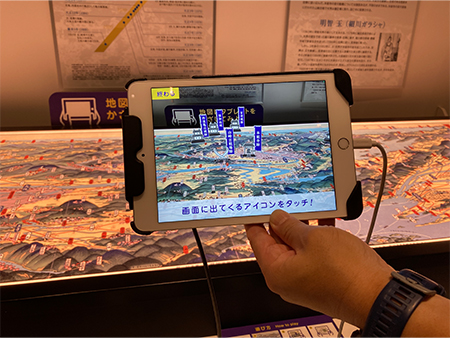

細川忠興の伝記「忠興公譜」(国際日本文化研究センター所蔵写本、1670年代成)をはじめとする当時の文献に残る記述や建築物、婚礼道具などの史料を基に、明智玉(後のガラシャ)と細川忠興の婚礼の様子をイラストで再現したほか、ガラシャの侍女であった霜の回想録「霜女覚書」(永青文庫所蔵文書、1648年成)に基づき、京都精華大学マンガ研究科の院生と協力して制作したマンガ「散りぬべき時」を刊行、さらにマンガのアニメ化を行いました。

今回の企画展示では、マンガ版及びアニメ版「散りぬべき時」の紹介のほか、第30回長岡京ガラシャ祭に際して開催した企画展「玉の輿入れ」展にて公開発表したイラストレーション作品を展示します。

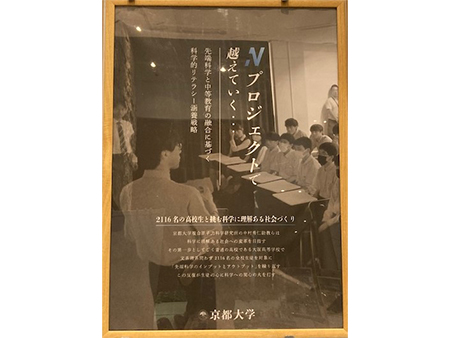

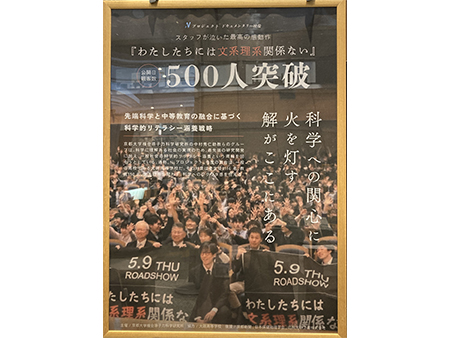

京都大学複合原子力科学研究所の中村秀仁助教らのグループは、科学に理解ある社会の実現のため、最先端の研究開発に加え、一般社会の科学的リテラシー涵養という両輪を回そうとしています(通称、Nプロジェクト)。今度の舞台は、一般の高校(大阪高等学校)です。対象は全生徒2116名、教員150名、文系理系を問いません。本展示には、科学を縁遠く感じている若者の心に如何に科学への関心の火を灯すのか、という解があります。令和6年5月9日劇場公開当日、観客数500名を突破したNプロジェクトプレゼンツ科学映像「わたしたちには文系理系関係ない」をご覧になって頂くことができます。

遥か遠い世界にいると思われがちだった科学者が、中等教育現場に直接入り、高校教員と協力しながら先端科学に触れる機会を生徒並びに保護者に対して継続的に設けたことで、科学に対する学びのエントランスを開き、誰もが生まれ持つ自主性を開花させやすい環境を整えてきました。同時に、インプットした学びを自身が咀嚼した上で一般市民に対して説明する、というアウトプットの選択肢も提示してきました。その選択が、自らの責任感を呼び起こし、科学的リテラシー涵養への自主性を主体性に切り替えます。この学びのインプットとアウトプットの反復が、生徒一人ひとりを主役にしていきます。Nプロジェクトを通じて、講義を聞くだけの受動的学習から、自ら調べ、考え、他者に説明するまでに成長した多くの生徒の姿がありました。主体的に活動するまでの変化をプロジェクト立ち上げから1本のフィルムに収めました。

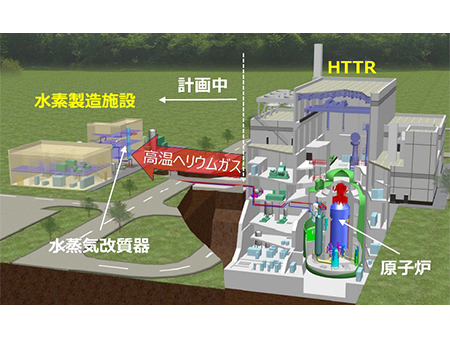

2050年のカーボンニュートラルの実現には、CO2国内総排出量の約25%を占める鉄鋼や化学を含む産業部門からの削減が必須であり、そのためには大規模かつ安定で安価な水素供給が必要です。

高温ガス炉は、被覆燃料粒子、黒鉛構造材、ヘリウムガス冷却材を用いることで物理的特性による炉心溶融を起こさない設計が成立するなど優れた固有の安全性を有する次世代原子炉であり、従来の軽水炉よりも高温度帯となる800℃以上の高温熱の活用や水素製造等の産業利用が期待されます。

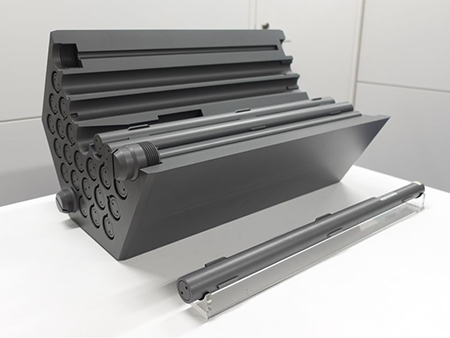

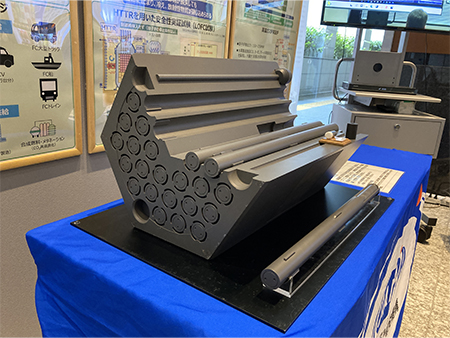

原子力機構は、高温ガス炉の実用化に向け、高温ガス炉の試験研究炉「HTTR」を建設以降、基盤技術を開発・確証するとともに、様々な異常状態を模擬した試験を通して安全性の確証を進めてきました。2011年から長期間運転停止していましたが、HTTRの優れた安全性が原子力規制委員会に認められ2020年6月に原子炉設置変更許可を取得、2021年に運転を再開、2024年3月には出力100%からの炉心流量喪失試験を行い、成功裏に終了しました。

原子力機構は、来たるべき水素社会を見据えた経済産業省資源エネルギー庁の委託事業「超高温を利用した水素大量製造技術実証事業」を受託し、HTTRを用いた水素製造事業を開始しました。本事業では、高温ガス炉と水素製造施設の高い安全性を実現する接続技術を確立し、2030年までに水素製造を実証する計画です。

本企画展示では、水素社会と高温ガス炉の必要性、カーボンニュートラルに向けた原子力機構の取り組みを紹介します。