プロジェクト概要

プロジェクトテーマ/ゴール

子どもたちが主体的に考え、特別支援教室に多様な学びに対応する空間を創出し、一般学級にも同様の取組を展開する

横浜市立日枝小学校では、2021年より心理的安心を保証する教室として特別支援教室「わくわくルーム」が設置された。これまで教職員が工夫を凝らして、子どもたちのための空間づくりを行っていたが、子どもたちが主体的に空間をつくり出す体験が不足していた。そこで、子どもたちが自己の状況に応じて学び方を選び、自分たちが必要とする学びの空間を主体的に創り出せる可変的な仕組みづくりを行いたいという思いからプロジェクトがスタートした。

子どもが主体となって「わくわくルーム」をどう変えていきたいかを話し合う「子ども会議」を実施。物品の購入等に必要な予算の運用も考慮しながら、試行・改善を図るサイクルのなかで「自分に適した空間」から「自分たちに適した空間」を創出した。さらに、「わくわくルーム」の影響を受けて一般学級でも同様の取組が行われ、子どもたちが主体的に空間改善を考える取組が広がった。

事例ポイント1

子どもたち自身が必要な空間をつくり出すことができる、可変的な仕組みづくり

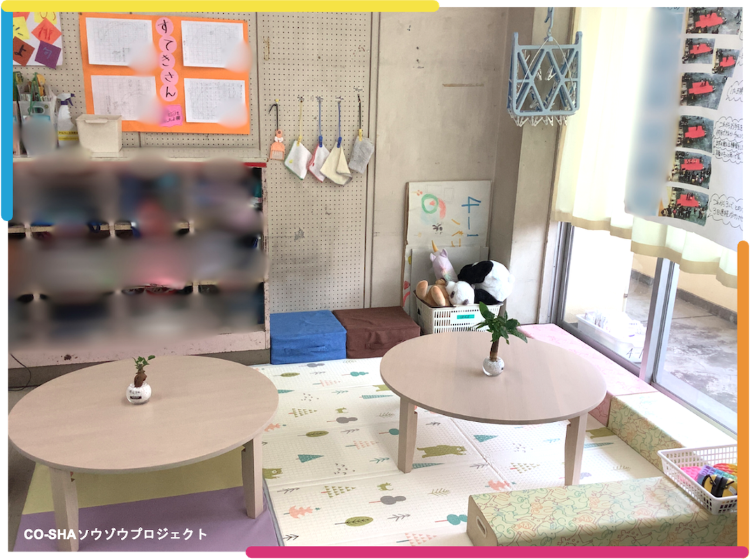

心を落ち着かせることのできる居場所「リラック間」

子どもたちが友達と落ち着いて過ごせる、または、一人で心を落ち着かせることのできる居場所として「リラック間」を提案。リラックスできる場所は「暗いと安心できるから屋根があったほうがいい」という意見から、「タープ」で屋根をつくり、教室で使っていたマットも活用した。また、「リラック間」をより落ち着く雰囲気にするため、色の観点から検討を進めた。そのなかで、窓枠にペンキで色をつけようという意見が出たが、校長から「ペンキで塗ってしまうと今後教室の用途が変わった時に困るので難しい」という指摘を受け、現状復旧が容易なマスキングテープを使用することで窓枠に色を付けることにした。

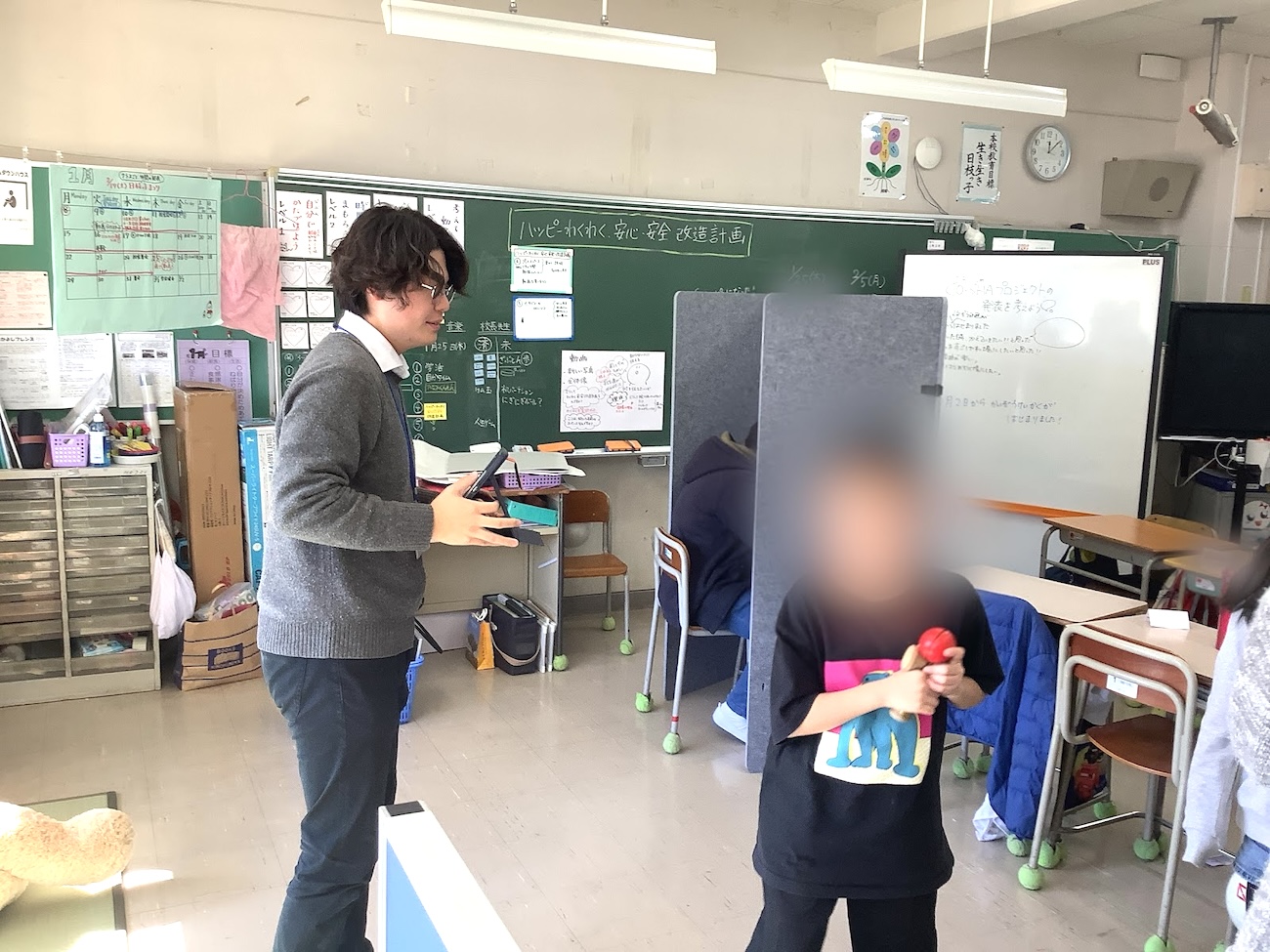

吸音パーテーションを用いた、移動できる個室「学習スペース」

「吸音パーテーション」を用いて、子どもたちが学習に集中して取り組むための、移動可能な個室をつくった。その結果、子どもたちが自らパーテーションを移動し、学びの場を選んで効率的に学習を進められるようになった。

奥には、静かに心を落ち着けたい時に一人きりになれる「カームダウンハウス」を設置。窓枠に緑のマスキングテープで色味をつけている

事例ポイント2

子どもが主体的に考え、改善を続けながら空間を創出

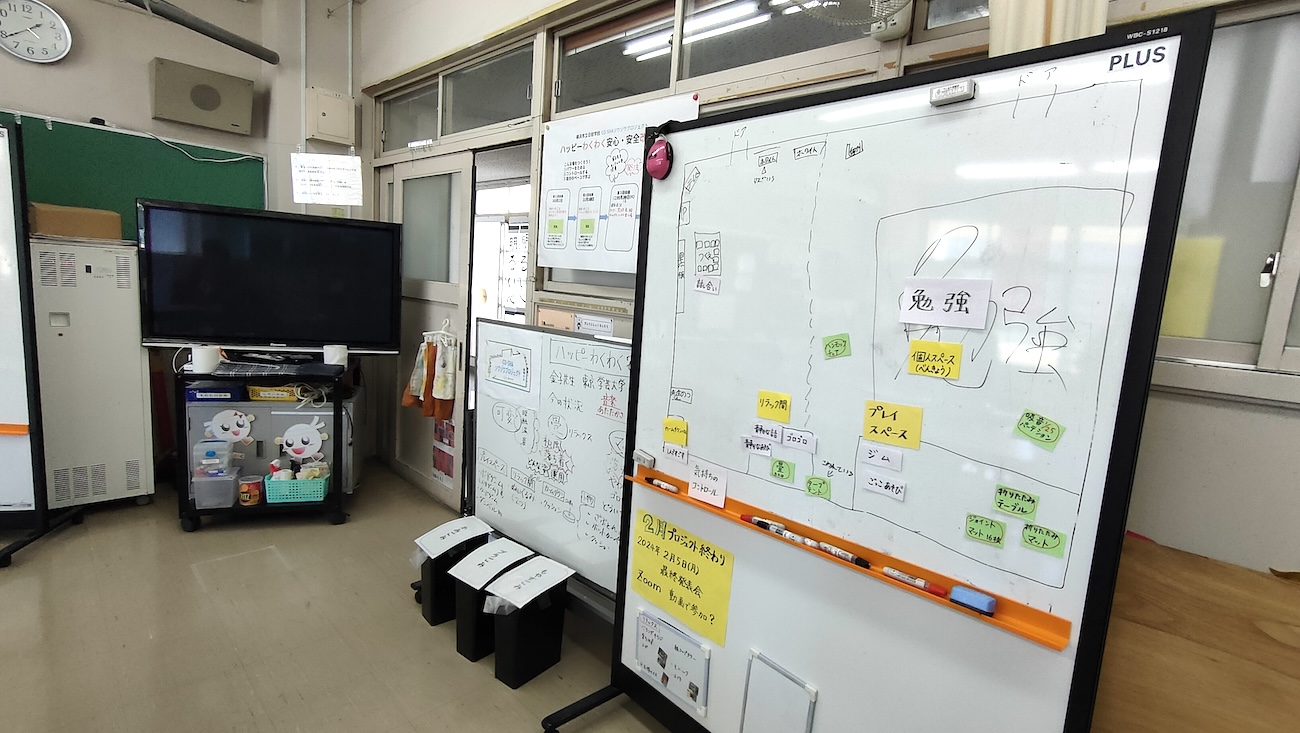

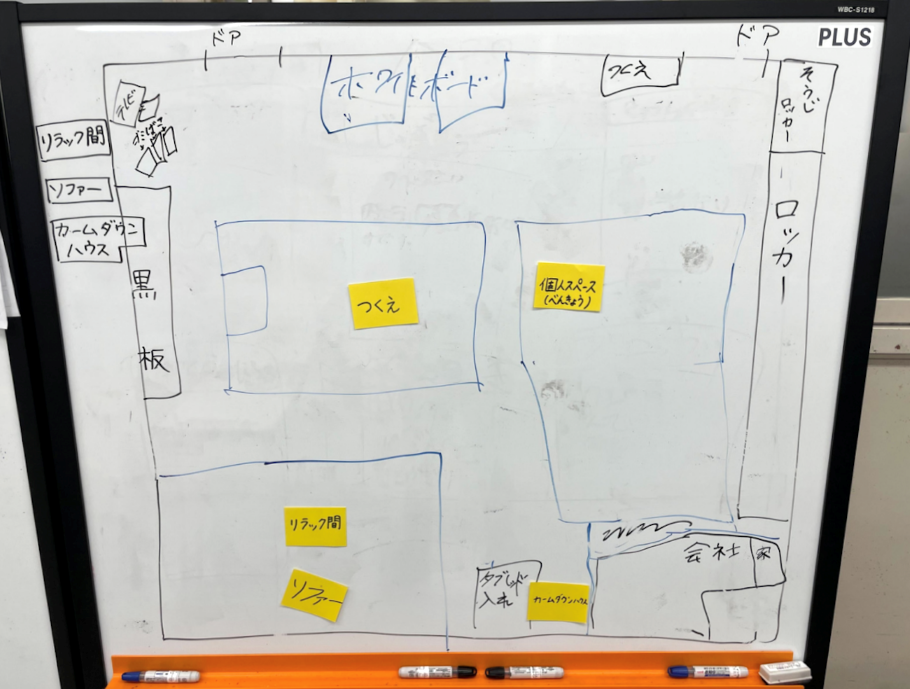

検討段階で行われた「子ども会議」では、子どもたちの意見をホワイトボードや黒板に可視化し、「みんなが居心地の良い空間=くらい・しずか・わくわく」の定義を導き出し、その考え方に基づいて、居心地良い空間づくりとして「リラック間」や、友達と関わって活動することができる「プレースペース」を新たに設置した。また、ファシリテーターやアドバイザーの意見を取り入れながらお互いの想いを共有し、「自分に適した空間づくり」から「自分たちに適した空間」へ進化させていった。

子どもたち自身が予算の運用も考慮しながら校長に物品購入の交渉をしたり、物品発注担当の子どもたちはGoogleクラスルームを使って、学校事務職員と物品発注依頼のやりとりを行った。また、「自分たちの教室を校長に見てもらった方が良い」と、子どもたちの間から、教室空間に関する意見や希望が生まれるようになった。また、報告動画の撮影・編集を行うなど、子どもたちによる自発的な発信が行われた。

事例ポイント3

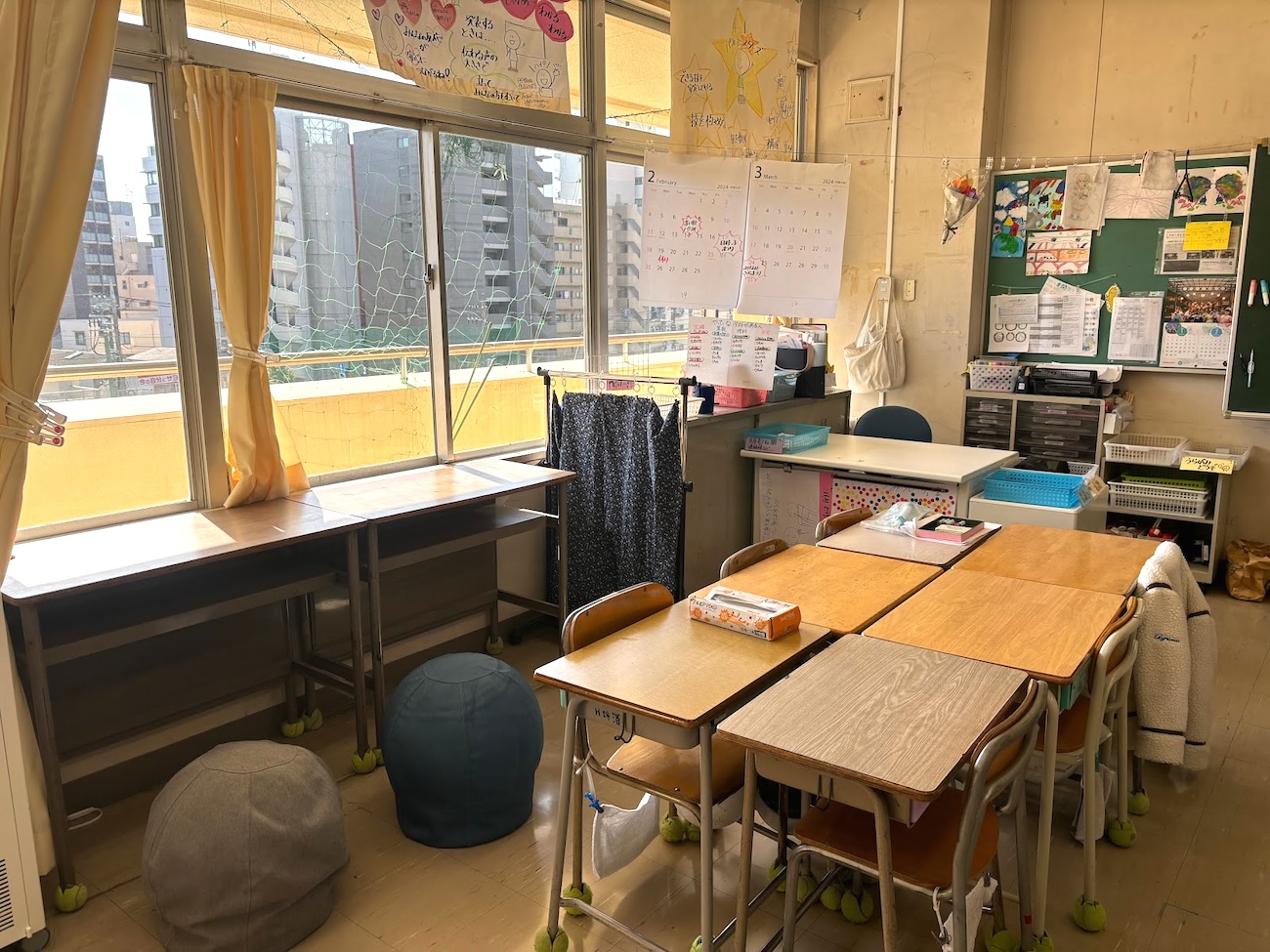

教室改変の取組を一般学級にも展開

一般学級では、全員が同じ学習机を使用している。しかし、協働的な学習を行う際には、机の天板や、教室内の椅子を置くスペースが狭く、不便を感じていた。多様な学習空間をつくる上で教室そのものの面積が足りないことから、子どもたちの学習机の並べ方をスクール形式から、アイランド形式に変更するとともに、学級担任の机や収納をコンパクトなものに買い換えることでスペースを効率的に確保した。

教室内のスペース確保のため、担任の机は、移動がしやすい小型・軽量のキャスター付きのものに変更した。そのため、子どもでも自由に移動でき、空間を検討する際の自由度が高まった。

また、担任が使う用具の整理・見える化を行ったことで、室内の安全性にも目が行き届くようになった。担任のデスクが整理されることで、休み時間に子どもがデスク周りに集まることが増え、担任と子どもたちとの会話も増えた。

これによって教室内に生まれたスペースを活用し、子どもたちが既に学校にある物品を使って協働的な学びに役立つ空間を検討した。検討の際には、空間を実際に使い、感じた良さや問題点をもとに空間を実現した。

プロジェクトプロセス

-

検討段階

- 10⽉、11⽉ 実施内容

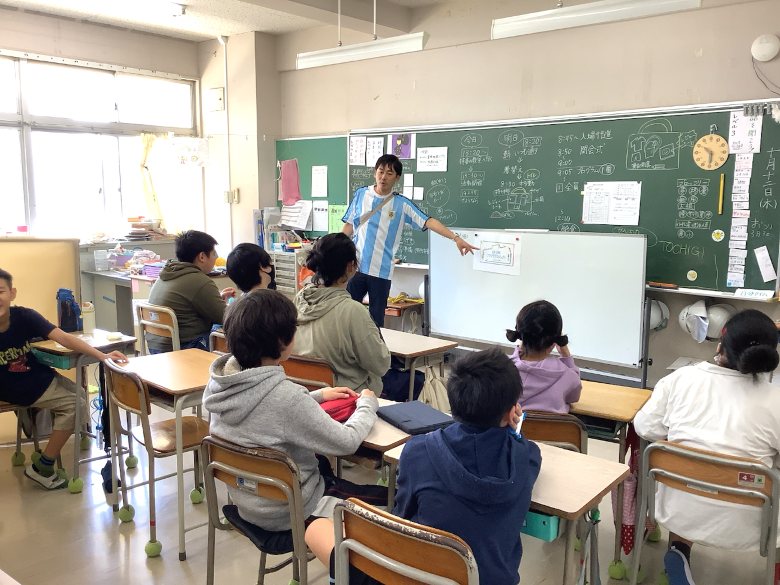

子ども会議でつくりたい空間をイメージする

• プロジェクトメンバーである担任・学校事務職員から子どもたちにプロジェクトの説明(ワークショップ第1回)

• 外部ファシリテーターを交え「子ども会議」の実施。「総合的な学習(探究)の時間」として子どもたちの意見出しを行った。(ワークショップ第2回)

• 大事にしたいキーワードとして「くらい-しずか-わくわく」が挙がり、「リラック間」を作ることを決定。

-

試行段階

- 12⽉ 実施内容

可変的な空間づくりを試行し、改善する

•「リラック間」スペースを設置

•「カームダウンハウス」を注文、設置

•さまざまな機能を持つ空間配置を考え、ゾーニングを進める(ワークショップ第3回)

•レイアウトを再構築し、物品購入。締切を意識しながら改善作業を加速させ、空間リニューアルの完成

-

活動拡大

- 1⽉ 実施内容

報告会、一般学級への取組の展開

まずは学校内の使われていない家具を集めて空間を構成

まずは学校内の使われていない家具を集めて空間を構成 空間を実際に使い、予算を使いつつ更なる改善を加えた

空間を実際に使い、予算を使いつつ更なる改善を加えた•取組を振り返り、報告会用の動画撮影

•わくわくルームの取組が隣の一般学級にも展開され、空間の改善へ

•わくわくルームと一般学級の子どもたちでお互いの取組を共有

-

今後の課題

•学びの多様化を目指し、可変パターンを探求する

•他クラスの子どもたちが遊びに来た時の「わくわくルーム説明書」を作成

•子どもたちの声で空間改善を続ける

付録

学校・プロジェクト概要

- プロジェクト名

- 「特別支援」という表現を「学びの多様化」へ転換する ~わくわくルームの良さを一般教室へ広げていく第1歩~

- プロジェクト団体

- 横浜市立日枝小学校

- 学校名

- 横浜市立日枝小学校

- 所在地

- 神奈川県横浜市南区山王町5丁目31

- 学校規模

- 25(7)学級、598人(令和5年時点)※学級数のカッコ内は個別支援学級数を表す。

- 敷地面積

- 6,672㎡

- 延床面積

- 6,048㎡

- 構造

- 地上4階、鉄筋コンクリート造

- 竣工年

- 昭和57年3月(現校舎)

所要経費 参考

※端数切り捨て

- 事業費

- 594,000円

- ワークショップ開催に必要な運営費、消耗品購入費 など

- 他経費

- 180,000円