事例概要

豊中市立庄内さくら学園は、豊中市で初の施設一体型の義務教育学校として、2023年4月に開校。庄内地域の3小学校と2中学校を統合し、地域と連携して子どもを育む環境を目指して、点在していた公共施設を集約し、学校と一体的に整備した。

学校と同時に開館した豊中市庄内コラボセンター「ショコラ」は、老朽化が進んでいた複数の公共施設の再編に加え、子育て支援などの新たな機能を統合し、整備された。

子育てから就労支援まで幅広いサービスを提供する9つの機能を備え、子どもから大人まで誰もが気軽に立ち寄れる、同市南部地域の核となる地域拠点として活用されている。

計画初期段階では、学校と公共施設は別々に整備する方針だった。しかし、設計プロポーザルで「コラボセンターとの連携」が示され、「学校と地域公共施設の一体化」が提案されたことで、複合化が実現した。生徒の登下校の動線と、地域の生活動線である「あいさつロード」や2階デッキにより、両施設がゆるやかにつながっている。避難所としての活用も想定され、校舎の一部は市民利用にも開放される等、町の人々にとっての機能性も織り込まれた計画となっている。

学校と公共施設が隣接することで、両施設の関係者が日常的に顔を合わせ、自然な連携が生まれている。町の暮らしと学校生活が交わり、世代を超えた交流が育まれ、その風景は人ーの思いと協働によって少しずつ形づくられている。

事例ポイント1

学校と地域をつなぐ、公共施設と学校の一体的な整備

庄内さくら学園の敷地は、旧庄内小学校と第六中学校の跡地にあり、その間を通る生活道路、通称「あいさつロード」は、地域の人々に長年親しまれてきた。地域にとって、この生活動線は欠かせないものであり、「残してほしい」という声が多かったことから、学校とコラボセンターの間に「あいさつロード」がリニューアルする形で整備された。

事例ポイント2

9年間の学びを支える空間

●学びの段階に合わせた教室配置

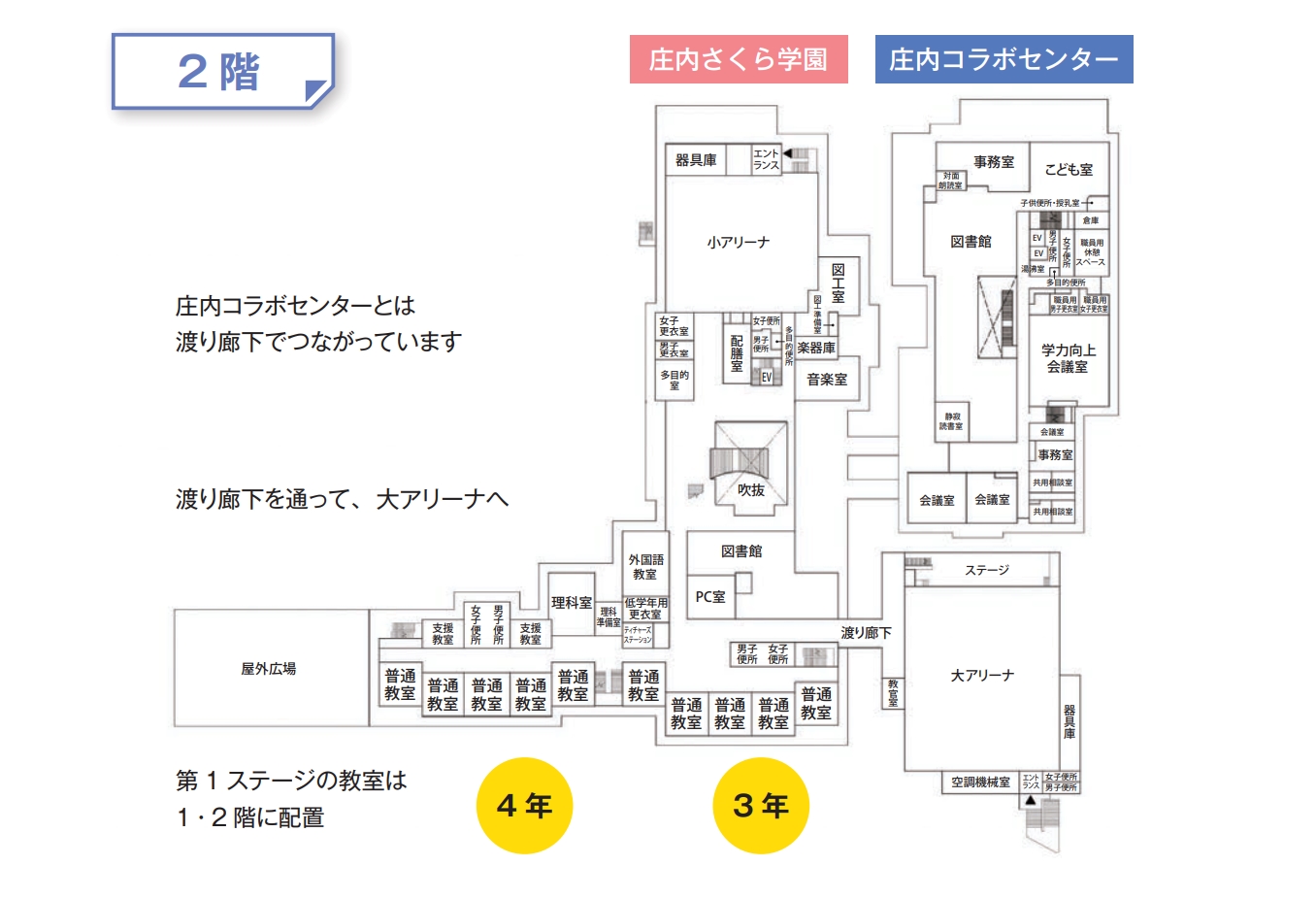

庄内さくら学園では、9年間の学びをつなぐ小中一貫の教育体制として、4-3-2のステージ制が導入されている。1・2年生を第1ステージ、3~5年生を第2ステージ、6~9年生を第3ステージとし、それぞれの発達段階に応じた教育が行われている。学年の配置もこのステージ制に対応して、1~2年生は1階、3~4年生は2階、5~7年生は3階、8~9年生は4階に各教室が配置されている。各階にはクラスや学年を越えて学び合えるオープンスペースが設けられており、発表や交流の場として活用されている。

こうした教育面のソフトと空間のハードが連動した設計により、学習活動が途切れることなく9年間継続し、教職員による見守りや連携も継続されることで、安心感のある教育環境が整えられている。また、3年生から始まる英語教育や、5年生からの制服着用など、中学校への移行を段階的に行う仕組みも備えており、「中1ギャップ」の軽減や不登校の予防にもつながっている。

●昇降口に面する吹き抜けの空間と大階段

子どもたちが日常的に通行する動線であると同時に、入学式等での記念撮影のひな壇としても活用されている。また、子どもたちの作品展示や発表会の会場としても多目的に使うことができるスペースとなっている。「あいさつロード」からも様子が伺えることで、前を通る保護者や地域の人々も子どもたちの活動を垣間見ることができる。子どもたちの主体的な表現や活動、日々の生き生きとした姿が学校の中心に集まり、外部にも自然と伝わっていくことで、学校全体に活力をもたらす象徴的な場となっている。

●連続する吹き抜け空間

大階段の先には、3階へと続く2つの吹き抜け空間が連続して広がり、開放的な空間構成となっている。吹き抜けがあることで、閉塞感を感じさせず、校舎全体がひとつにつながるような一体感と広がりが生まれている。この空間は、子どもたちが日々の授業で発表などを行う表現の場として使われているほか、地域の人々を招いたイベントや学年を超えた交流の場としての活用も想定されており、学年や立場を超えて人が集い、つながりを育む場となっている。

●バルコニーの活用

校舎を一周する幅の広いバルコニーは非常時には避難通路として機能し、速やかに外部へと移動できるよう設計上の工夫がなされているほか、運動会などの行事における保護者や観客の観覧席としても活用することで、限られた敷地の運動場を有効に使うことができる。折戸を開放することで、オープンスペースが屋外バルコニーとつながり、自然を身近に感じられる開放的な空間が広がる。

●発達の段階や多様なユーザーに対応したトイレ設計

1・2年生のトイレには、小柄な体格の子どもに配慮した小さな便器を採用するなど、成長段階に応じた設計がなされている。また、各階のトイレ入口には、会話を楽しみながら使えるアイランド型の手洗いスペースや、柔らかな曲線を描く内装デザインを取り入れ、子どもたちがトイレに行くことが楽しみになるような空間づくりが行われている。さらに、災害時の避難者や来校する保護者・地域住民など、さまざまな利用者に対応できるよう、各階にバリアフリートイレを設け、誰もが安心して利用できる環境を整備している。

事例ポイント3

地域とともに使い、育てるための設計

●食堂を起点に広がる異学年・地域交流

「あいさつロード」に面して大きなエントランスが設けられ、その隣接スペースをどう活用するかについては、計画段階から議論が重ねられた。そこで地域との関わりを見据えて採用されたのが、食育と交流を支えるランチルームの設置である。保護者や地域の人が調理に関わることで、学校と地域が協力して、子どもたちの健やかな食生活を支える仕組みがつくられている。子どもたちは1年生から9年生までが日替わりで異学年と給食を共にする「給食交流」を実施し、学年を越えた関係づくりの場にもなっている。

また、2週間に1度、地域ボランティアの「庄内さくら学園応援団」が朝食を作り、子どもたちに提供する「朝ごはん会」が開かれており、毎回300~400人が参加する規模に育っている。日頃から会を見守っている鶴校長は、「『誰でも食べに来ていい』という方針が、子ども食堂に対する心理的なハードルを下げる。お腹いっぱいでその日の学校生活をスタートできることは、子どもたちにとって大きな安心となり、心にもゆとりが生まれる」と話した。

●両施設の2階に図書館を配置し、学校図書館と市立図書館の連携をはかる

学校とコラボセンターをつなぐ2階部分に、それぞれの図書機能が配置されているのは、本と人の物理的な行き来や連携を見据えての設計である。デッキでつながった動線により、学校から市立図書館の蔵書へもアクセスしやすく、現時点ではリクエストに応じて市立図書館の図書を取り寄せるなど、連携体制が整えられている。

●地域開放スペースと防災機能としての設計

小アリーナは、地域住民の利用を前提に設計されており、独立したエントランスを設けることで、学校内部の動線と明確に分離されている。セキュリティに配慮した構成により、学校と地域の双方が安心して使える空間となっている。小アリーナ・大アリーナは、災害時には避難所としても活用できるよう、空調設備が整えられている。さらに学校施設全体の防災機能としては、プールを活用した給水設備が設計に組み込まれ、開校後に非常用発電設備が新たに設置されるなど、継続的に防災機能の強化が行われている。

●学校と地域が交わりつつ、安心・安全を確保するセキュリティ設計

学校とコラボセンターの2施設は、連携しながらも、それぞれの機能と安全性を保つためのセキュリティを考慮した設計になっている。正門となる「あいさつロード」側の入り口は、登下校時以外は各門を施錠し、日中はオートロックによる管理、夜間・休日は施錠と機械警備によって安全が確保されている。また、両施設をつなぐ2階のデッキについても、通常は施錠されており、必要時にのみ開錠する運用がされている。施錠はすべて内側からの操作が必要なため、外側からの侵入を防ぐ構造となっている。夜間には、機械警備によりセキュリティ管理されており、開かれた施設でありながらも、子どもたちの安全を配慮した管理が行われている。

●庄内コラボセンター「ショコラ」の公共機能と学校教育との連携

コラボセンターは、学校教育と地域をつなぐ拠点として、部活動や校内行事への協力をはじめ、地域イベントとの連携も図りながら活用されている。今後はさくら学園の校舎も、年に1回程度開催される地域祭り等のイベントや催しに対応できるよう、施設の活用体制の整備が進められている。

また、コラボセンター内では、1~4年生を対象とした放課後の学習支援「ショコラ放課後学習支援教室・しょこぺん」が火・水・木曜日に開催されており、地域のNPO団体が子どもたちの学習を支援している。原則として寄り道が禁止されている低学年の子どもたちにとって、「しょこぺん」は例外的に利用が認められ、学校・地域ボランティア・コラボセンターの三者が連携する体制のもと、安心して学び過ごせる場となっている。また、利用の際は保護者が把握できるように、子どもの到着・退出時にはQRコードによる入退室記録と保護者へのメール通知が届く仕組みが整えられている。

検討プロセス

学校と地域拠点の複合化

平成26年(2014年)より、庄内地域では小規模化が進む学校の統廃合を見据えた小中一貫校の整備についての議論が始まり、市民説明会や意見交換会、地域住民を対象としたワークショップが開催された。 一方で、地域内に点在し老朽化が進んでいた公共施設についても、複合化による再編整備の必要性が検討されていた。当初は、学校と公共施設はそれぞれ別々に構想されていたが、設計者プロポーザルの公告時点で「学校と地域施設の一体的整備」という方針が提示され、構想が融合した。これにより、地域と学校が連携し、共に育ち合える拠点づくりを目指したプロジェクトへと発展していった。

地域参加によるワークショップの実施

計画初期段階から市による地域住民を対象としたワークショップが開催され、教育委員会と地域住民とが対話を重ねることで、小中一貫化や学校統合に対する理解と合意形成が徐々に進んでいった。 設計者選定後は、設計者を交えたワークショップが、地域住民向けに4回、教職員向けにも4回、各回7~8名の小規模なグループで実施され、半年から8ヶ月にわたって丁寧な対話が重ねられた。 学校の統廃合に関しては、「小規模校ならではの良さがあるのに、なぜ統合するのか」といった地域からの声もあったが、丁寧な説明やワークショップの実施などを通じて、「せっかくなら日本一の学校を」という協力的な声が聞かれるようになり、前向きな機運が生まれ、地域の協力体制が育まれていった。 ワークショップでは、配置案から詳細配置、細部仕様まで段階を踏んで検討され、また、複合化に伴い、施設のゾーニングやセキュリティ対策、鍵の管理、運営方法などについても設計段階から具体的な検討が行われた。参考:「魅力ある学校づくり」案に係る情報・意見交換会 実施の様子(豊中市ホームページ)

全4回シリーズで実施した設計ワークショップの様子・成果(豊中市ホームページ)

かわら版vol.1

かわら版vol.2

かわら版vol.3

かわら版vol.4

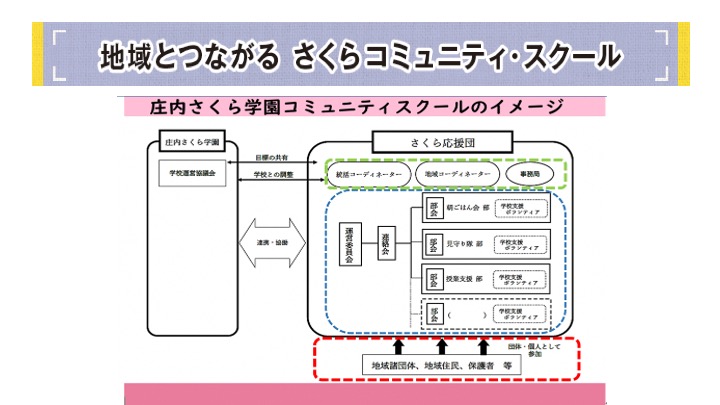

地域ボランティアからなる「庄内さくら学園応援団」を創設

庄内さくら学園の開校にあたり、子どもたちの授業や行事、体験学習などに地域の方が直接関われる「しかけ」として、「庄内さくら学園応援団」が立ち上げられた。創設にあたってのメンバー募集の際には、コラボセンターで説明会が開かれ、始動後は放課後や夏休みの学習支援、朝ごはんの会、絵本の読み聞かせ、職場体験、昔遊びなど、多様な活動を通して、地域の大人たちが子どもたちの成長を見守り、支えている。さくら学園での9年間の学校生活を通じて、子どもたちが地域の多くの大人と出会い、社会で生きる姿を学びながら、身近な地域について深く知り、「まちの人」や「まち」の良さに気づき、地域への愛着と誇りを育んでいくことを目指している。

学校概要

- 学校名

- 豊中市立庄内さくら学園・豊中市庄内コラボセンター

- 所在地

- 大阪府豊中市庄内幸町4丁目29-1

- 学校規模

- 1139名(令和7年(2025年)時点、1~9年生)

- 庄内コラボセンター入居施設・機能

- 1階

市民公益活動支援センター、庄内保健センター、子育て支援センターほっぺ南部分室、総合案内(庄内公民館兼庄内コラボセンター事務所)

2階

庄内図書館、こども・教育総合相談窓口、庄内コラボセンター貸室

3階

庄内出張所、庄内介護予防センター、豊中しごと・くらしセンター、庄内コラボセンター貸室

4階

庄内公民館貸室、庄内コラボセンター貸室、防災倉庫

- 敷地面積

- 26,406.35㎡

- 構造

- 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、プレストレストコンクリート造

- 完成年

- 2022年11月(庄内コラボセンター)、2023年3月(庄内さくら学園)

- 設計

- 株式会社 類設計室