事例概要

小田原市は、市域の約4割を森林(スギ・ヒノキ等)が占める神奈川県西地域の中心都市です。

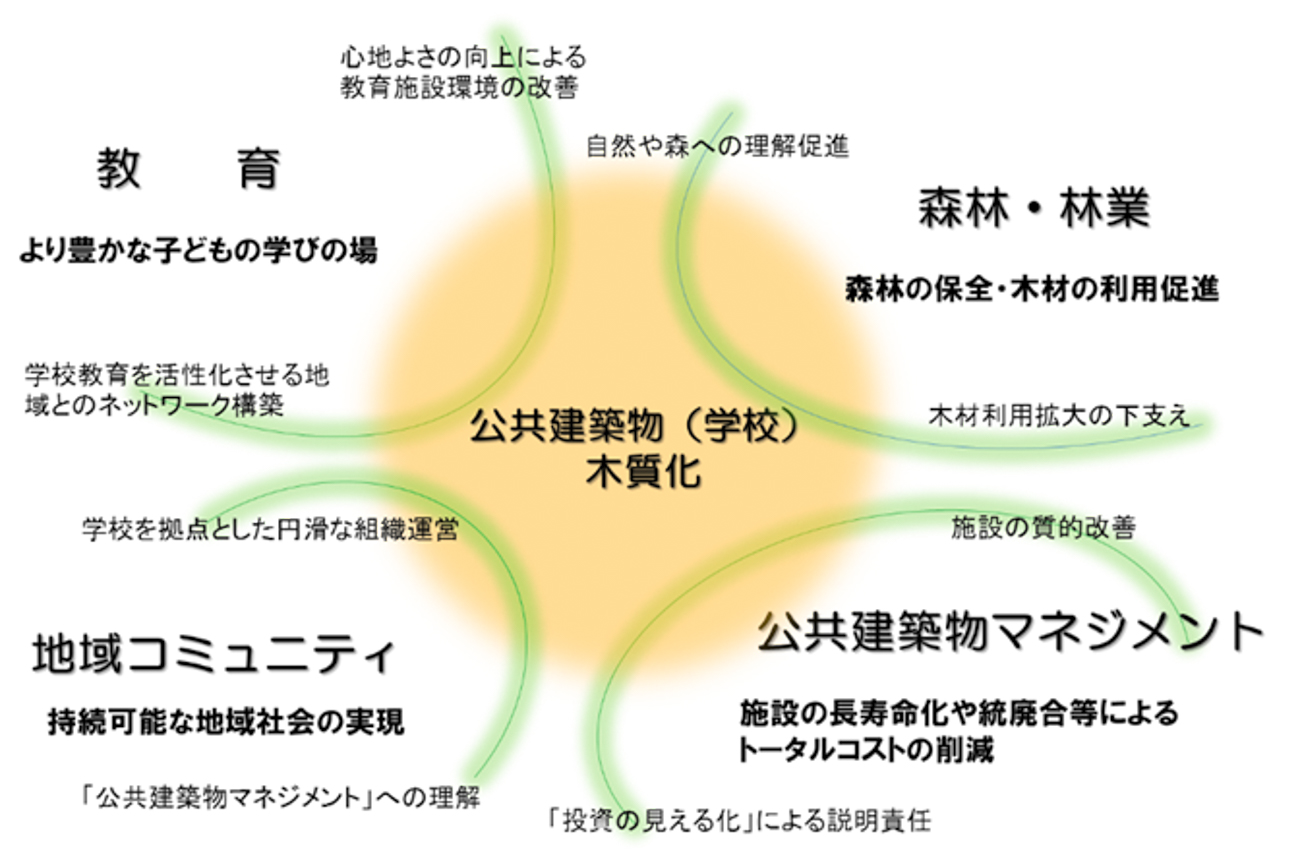

小田原市では、地域産木材の利用拡大を図るため、公共施設で最も大きな割合を占める学校施設を対象に内装木質化の部分改修を行う、「学校木の空間づくり事業」を実施している。

本事業の事業費の一部に「森林環境譲与税」を活用し、地域産のスギ・ヒノキの間伐材を使用した腰壁や天井の内装木質化の他に、伝統工芸の寄木細工等による室名サインや木製のテーブル、ベンチ等の什器類も製作している。

また、学校施設の内装木質化に併せて、児童に木質化の意義を伝える学習や、木の良さを伝えるワークショップを開催するなど、森林環境教育の大切さについての普及啓発も実施している。

児童・学校関係者のアンケートから、学校施設の内装木質化の効果として「学校が明るく温かみが増した」や、「児童が木や森に関心を持った」などの声が聞かれている。

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/industry/agricult/forest/wood/p31577.html

事例ポイント1

森林環境譲与税を活用した内装木質化事業

小田原市の地域産木材の利用拡大のため、市の関係部局(農政課、建築課、地域政策課、資産経営課)、教育委員会及び有識者(教育環境研究所所長 長澤悟氏)により構成された研究会を設置し、平成29年度に「小田原市公共建築物における木材利用推進計画」を策定した。

本計画に基づき、小学校の木質化改修事業「学校木の空間づくり」を展開し、虫害材を含む木材利用のみならず教育・学習環境の向上や地域と学校の連携強化も狙い、平成30年度から年間1校ずつ実施している。なお、予算規模は、約3千万円/年で、森林環境譲与税や県の補助金等を活用して実施している。

事例ポイント2

材工分離発注

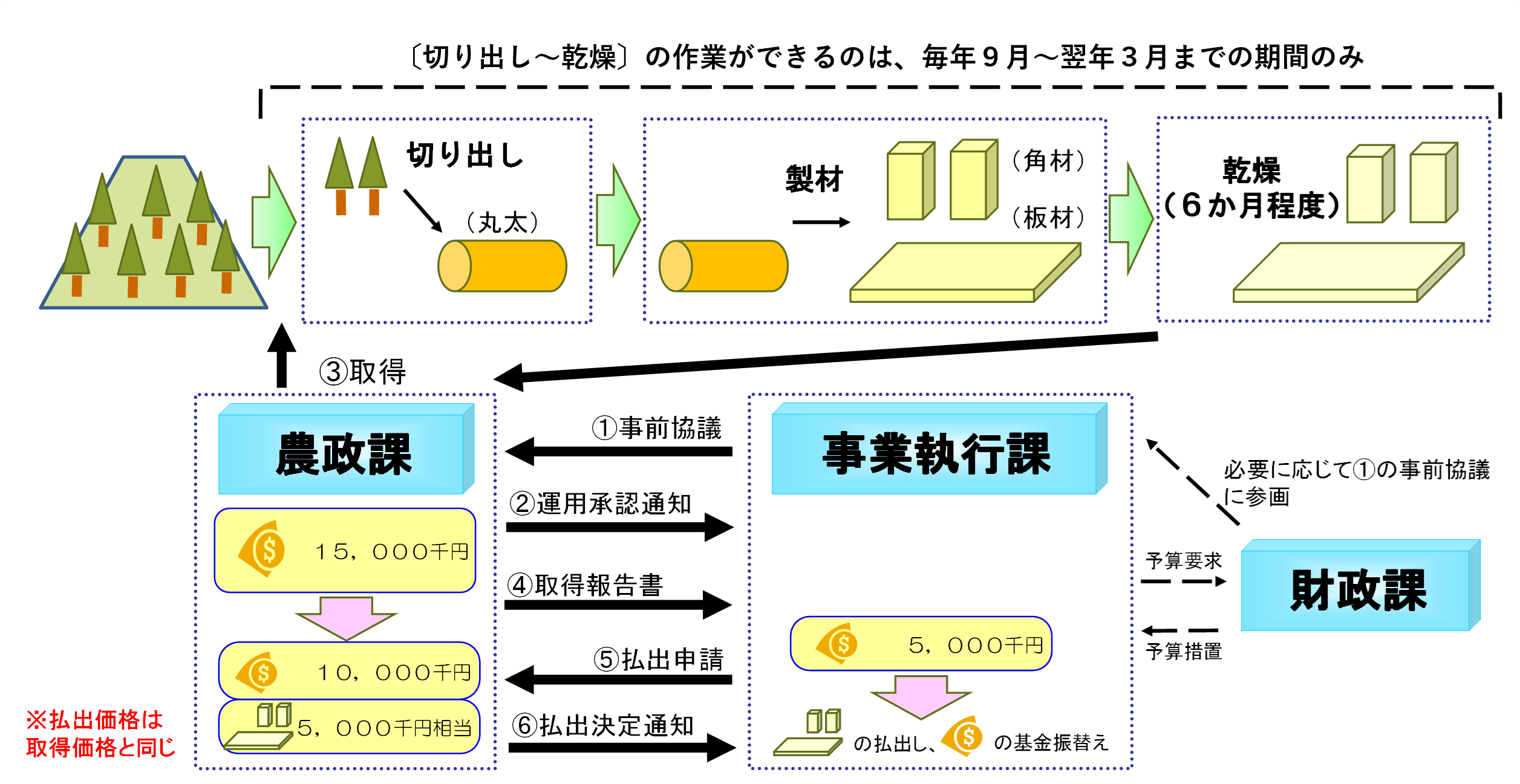

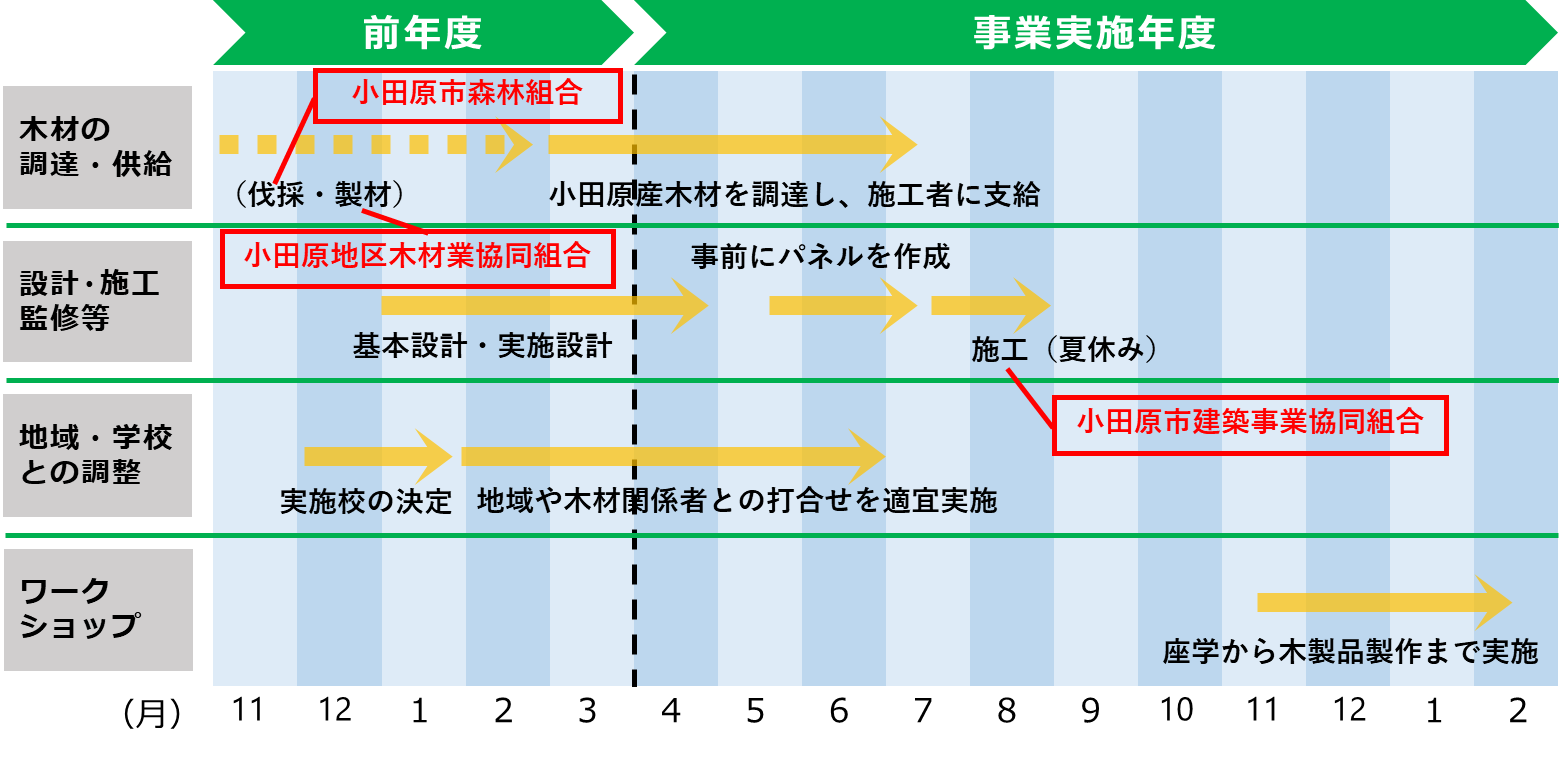

木材を利用するまでには、伐採・製材・乾燥などの工程に一定期間を要し、また、小田原産木材の民間在庫も乏しいことから、事前に木材を調達する必要がある。

そこで、小田原市では平成27年度から「小田原産木材調達基金」を創設(1.5千万円)している。

本基金を活用して、小田原市は事業の前年度に小田原産木材を調達し、事業年度に施工者に支給(材工分離発注)することで、夏休み工事を基本とする短期間での円滑な施工を可能としている。

事例ポイント3

内装木質化の工夫

当初、本事業の設計は設計事務所に委託していたが、設計のノウハウが蓄積されたことから、令和4年度より小田原市建築課が担っている。

なお、限られた予算の中で木材利用の効果を示すために、児童や学校関係者の目に触れる機会が多い部分を中心に内装木質化を行っている。

<内装木質化の工夫>

①虫害材や節のある材についても、積極的に利用することで使用木材の歩留まり向上を図る。

②施工面積が広い箇所は、ルーバーなど細い材を使用することで木視率を維持する。

③同じ板張りでも、縦や横、斜め張りなど工夫を行うことで違う印象にする。

④新しい施工方法にチャレンジし、施工メニューと技術の蓄積を図る。

⑤同一寸法のユニットを現場外で製作することで、コスト縮減・工期短縮を図る。

地域住民との意見交換

設計段階から学校関係者や、子ども会、PTA、自治会などの地域住民や木材関係者、伝統工芸技術を持つ若手職人等と協議を重ね、要望を設計に反映している。

事例ポイント4

木の良さを伝えるワークショップ

施工後には、児童に木質化の目的や木の良さを伝えるため、端材を使用した籠づくりや装飾壁の製作などのワークショップを実施している。

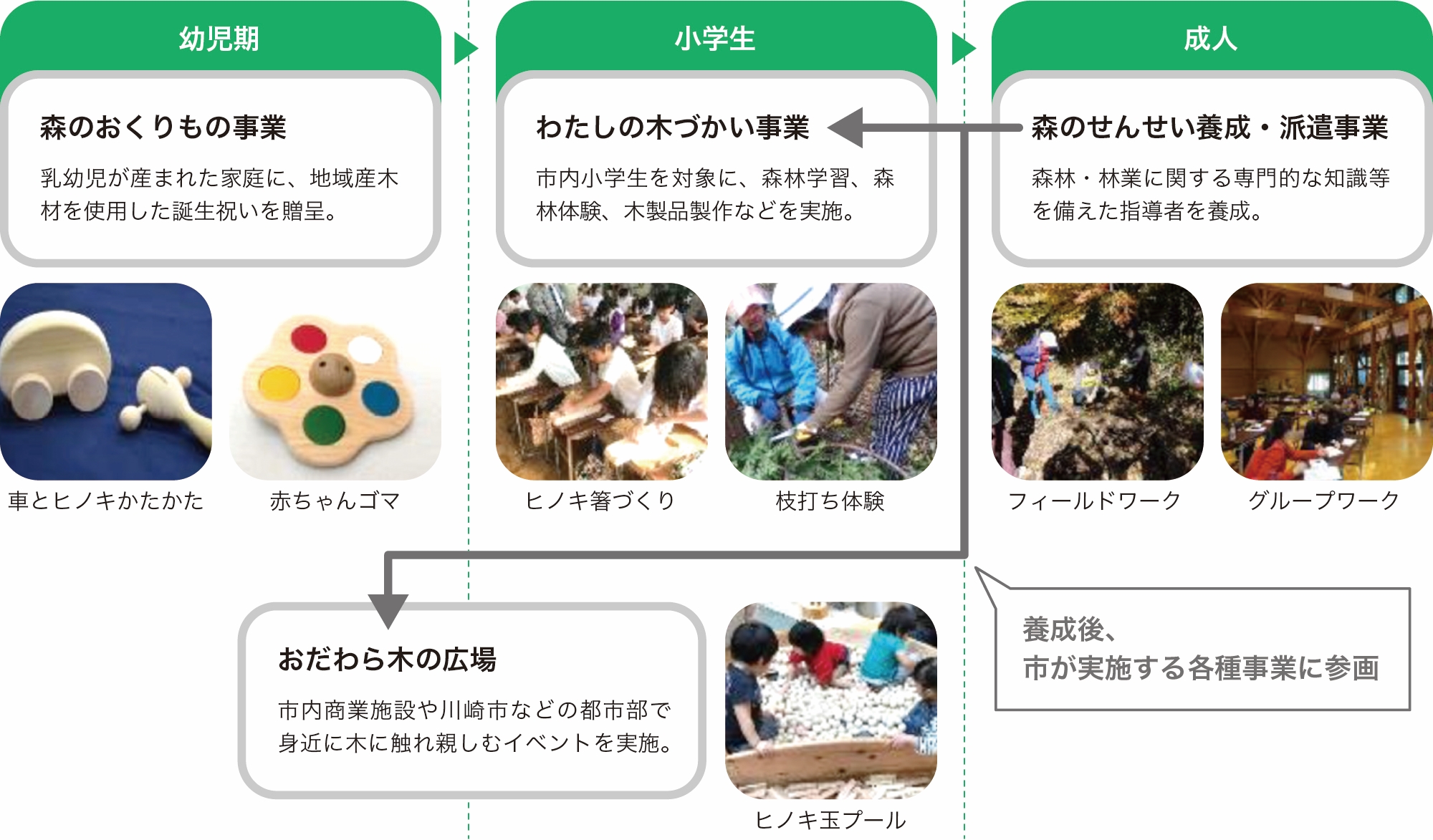

切れ目のない木育・森林環境教育

小田原市では、「学校木の空間づくり」事業に併せて、森林・林業・木材産業の普及啓発を図り、地域産木材の利用を拡大するため、子どもたちが身近な森や木に親しむ場の提供や専門的な知識を持つインストラクター(森のせんせい)を養成するなど、幅広い世代を対象に「木育」推進事業を展開している。

実施事例

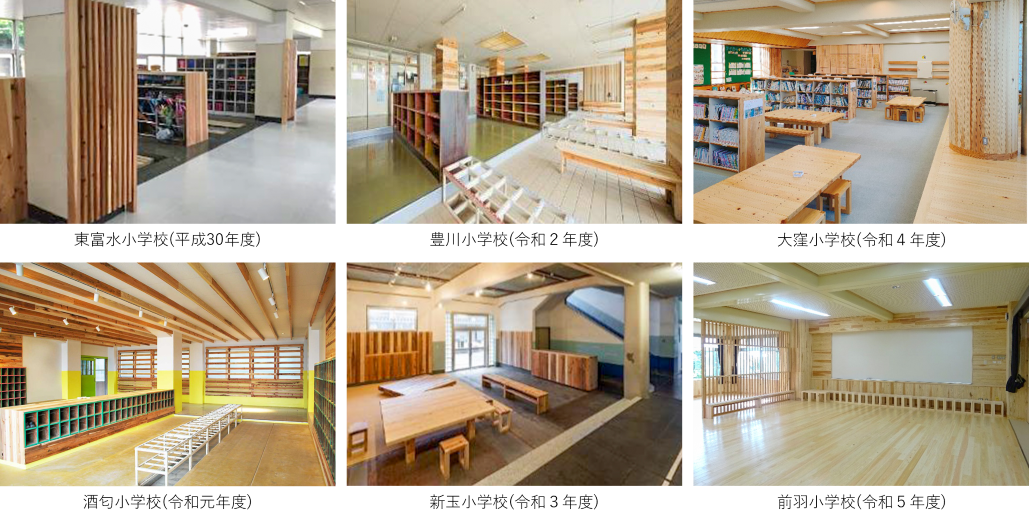

小田原市立 東富水小学校 H30

工期: 平成30年7月~平成30年9月

事業費: 約2,900万円

木材使用量: 市内産材13㎡ (うち小田原市産材8㎥)

設計・施工監修: 株式会社現代計画研究所

図書館

図書室・パソコン室の間仕切り壁を撤去し、2室を木質化空間でつなげ一体的な利用を可能としている。 これからの新しい学習活動に対応できるようメディアセンターとして整備されている。

木質化メニュー

木製書棚、図書カウンター、木質ボード、サッシの化粧木枠、木製建具、化粧ルーバー、 フローリング(ナラ)、照明

コミュニティルーム

空き教室を、学校と地域の交流拠点となるラウンジとして木質化改修が行われている。

木質化メニュー

木製ベンチ、木製書棚、木質ボード、木製建具、フローリング(ナラ)、サッシの化粧木枠

小田原市立 酒匂小学校 R1

工期: 令和元年7月~令和元年9月

事業費: 約2,900万円

木材使用量: 総使用15㎡(うち小田原市材9㎡)

設計・監修: 株式会社みかんぐみ

東昇降口

昇降口正面の壁面にすのこパネルを設置し、柱面をレモンイエローに塗り直すことで、木質化された空間に一体感を持たせている。LED化された照明は、明るくやさしい光色を採用し、木の温もりを感じられる空間となっている。

木質化メニュー

羽目板、ベンチ、天井ルーバー

廊下

児童の荷物掛けとしての機能を持たせることで、学校生活の中で木に触れる機会が作られている。また、すのこパネルに備わる木製フックは可動式で取り外し可能なものとし、児童数の変化や用途の変更に対応できるようにしている。

木質化メニュー

すのこパネル、木製フック

小田原市立 豊川小学校 R2

工期: 令和2年6月~令和2年9月

事業費: 約2,900万円

木材使用量: 新使用量16㎡(小田原市産材16㎡)

設計・監修: マチデザイン・Poten-Poten・ハラヒロカズアトリエ協働事業体

ポケット

教材室を整理したことで生まれた余剰スペースをポケット状の空間とし、廊下に面して木に包まれる新しい居場所となっている。木製ベンチや教材棚、カラーパテで処理した虫害の跡など、小さなスペースにさまざまな木の表情が集中している。

木質化メニュー

ゲート、教材棚、目隠しルーバー、ベンチ、着色仕上げ、カラーパテ

昇降口

コンクリートの柱を杉板でくるみ、壁面は寄木風のウッドタイルや木質掲示板で仕上げられている。職員室側の壁面は掲示スペースやベンチを組み込んだ多機能パーティションとしており、ラウンジベンチなどには、「なぐり加工」や「浮造り加工」を施し、木に触れる楽しさを創出している。

木質化メニュー

多機能パネル、柱カバー、ラウンジベンチ、寄木風ウッドタイル、屋外用掃除用具入れ、なぐり仕上げ、浮造り仕上げ

小田原市立 新玉小学校 R3

工期: 令和3年6月~令和3年9月

事業費: 約2,950万円

木材使用量: 使用量31.4㎡(小田原市産材31.4㎡)

設計・工事監修: 野沢正光建築工房

西昇降口

床を自然素材のカーペットに交換し、その上に小上がりとヒノキ机、スツールを配置している。階段横に目隠しカウンターを設置することで収納スペースをスッキリと見せ、正面の壁にまなびパネルを設置することで、学校の新たな顔にふさわしい空間となるよう木質化している。

木質化メニュー

スギ板張り、目隠しカウンター、学びパネル、小上がり、ヒノキ机、スツール、靴棚ベンチ、照明

階段

中央の壁を板張りにし、木製手摺を新たに設置している。手摺は丁寧に面取りをして触り心地を良くし、児童の身長に合わせて設置位置を低くしている。階段を登り切った場所にある屋上への出入口スペースも木質化し展示交流スペースとしている。

木質化メニュー

スギ板張り・手摺、ベンチ、平板手摺

小田原市立 大窪小学校 R4

工期: 令和4年7月~令和4年9月

事業費: 約3,000万円

木材使用量: 総使用34.4㎡(うち小田原市産材34.4㎡)

設計: 小田原市建築課

教室

随所に偏りなく木質化を行い、調和のとれた温かみのある教室となっている。また、2・3階はスギ、4階はヒノキを使用し、学年が上がり教室が変わることで色や香りなど木材の特徴の違いを学ぶ機会を創出されている。

木質化メニュー

スギ・ヒノキ板張り、柱押縁、巾木、腰壁、天井廻り縁、室名サイン

図書コーナー

本棚と柱、小あがり部分をメインに木質化し、机と椅子を制作している。カーペットの劣化が進んでいた小あがりは、ヒノキの板張りで改修し、木質化された存在感のある柱にもたれ、読書を楽しむことができる。

木質化メニュー

ヒノキ合板張り、柱曲げ巾木、ヒノキ机、スツール、ベンチ、天井廻り縁、室名サイン、ブックラック

小田原市立 前羽小学校 R5

工期: 令和5年7月~令和5年9月

事業費: 約3,000万円

木材使用量: 総使用量14.8㎡(うち小田原市産材14.8㎡)

設計: 小田原市建築課

150ホール

カーペットだった床をヒノキのフローリングに改修するとともに、壁や床、天井などふんだんに木材を利用することで、学校の中心となる木のホールとして整備されている。

木質化メニュー

スギ・ヒノキ板張り、フローリング(ヒノキ)、腰壁、柱曲げ巾木、天井廻り縁、ルーバー、ヒノキスツール・ベンチ、室名サイン、木製建具

まなびパネル・室名サイン

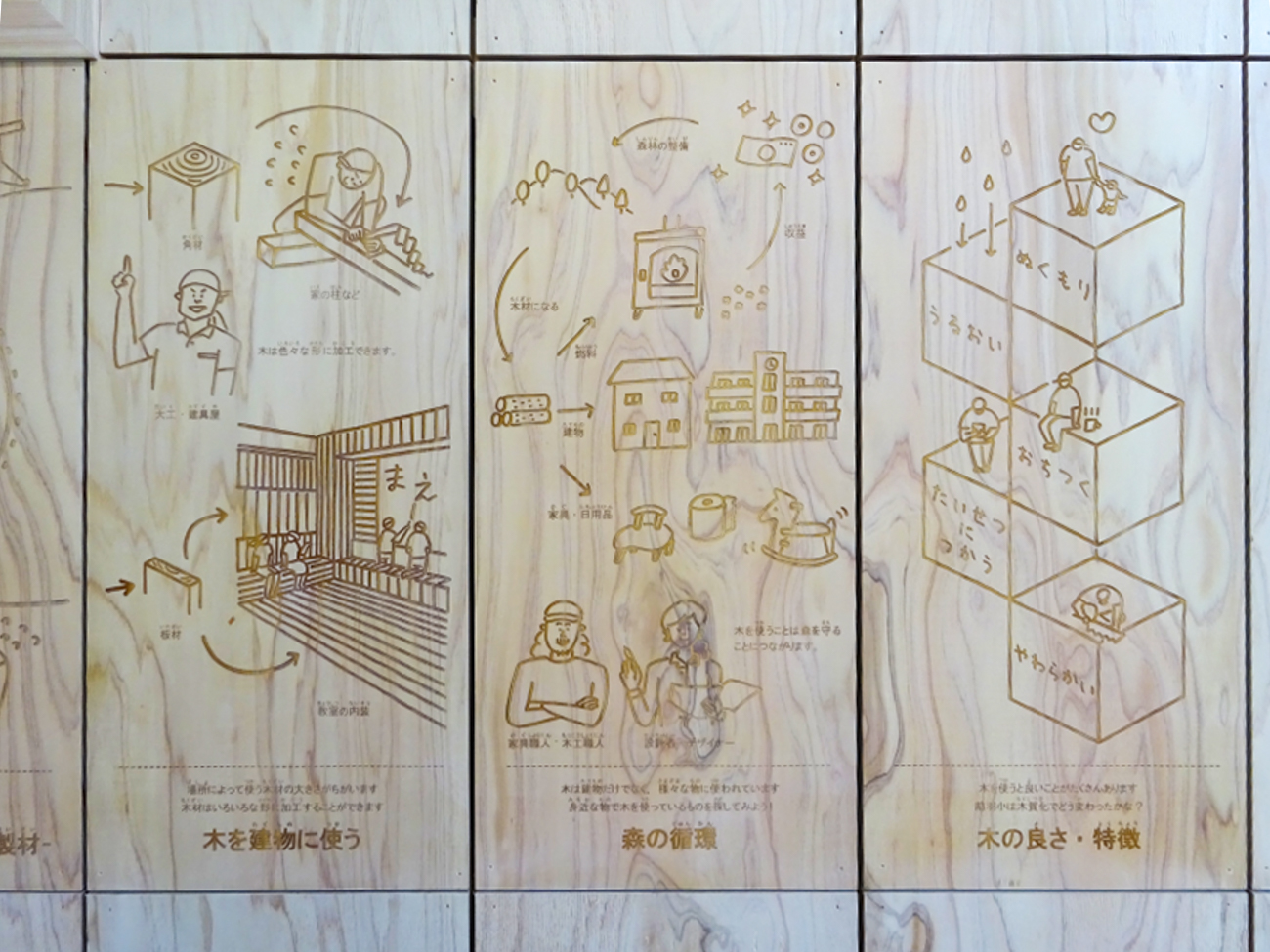

木材加工の川上から川下までのプロセスとそれに関わる人々の紹介とともに、かわいらしいイラストで、森のはたらきや、木材利用の大切さについて学ぶことができる「まなびパネル」を作成している。

また、地域の若手職人団体の協力により、小田原・箱根地域が誇る寄木細工、漆塗り、木象嵌(もくぞうがん)などの多彩な木造技術を用いた「室名サイン」を作成している。

木質化メニュー

ヒノキ合板張り、レーザー加工、寄木細工、ろくろ、漆塗り