改修概要

昭和44年に建設された香美町村岡小学校の耐震補強を含む長寿命化改修。

耐震改修に合わせて、間仕切り壁・内装・建具等のインフィルに、子どもの身体に馴染むスケール感や木の素材を重視し、地域材を用いた木製材と室内環境の向上を図っている。

耐震ブレースを多く設ける1階は管理署室を配置し、職員室は平面を広げて幼稚園棟への見守りに配慮している。2階中央の耐震ブレース部にはトイレを集約して、廊下側のベンチと合わせ、子どもたちの生活を豊かにする明るく清潔な設えとしている。

ガラス間仕切りや高さを抑えた家具等によるオープンな造りを基本とし、交流や見通しを登記の冷気の遮断の両立に配慮している。

事例ポイント1

耐震補強計画

耐震改修方針として、靭性に富む二重鋼管座屈補剛ブレース(フレーム内付け工法)を増設し、強度・靭性抵抗型の補強を行っている。

また、スリットにより極脆性柱を解消し、靭性の改善を行っている。塔屋階はRC増設壁により耐力の向上を図っている。

長寿命化改修

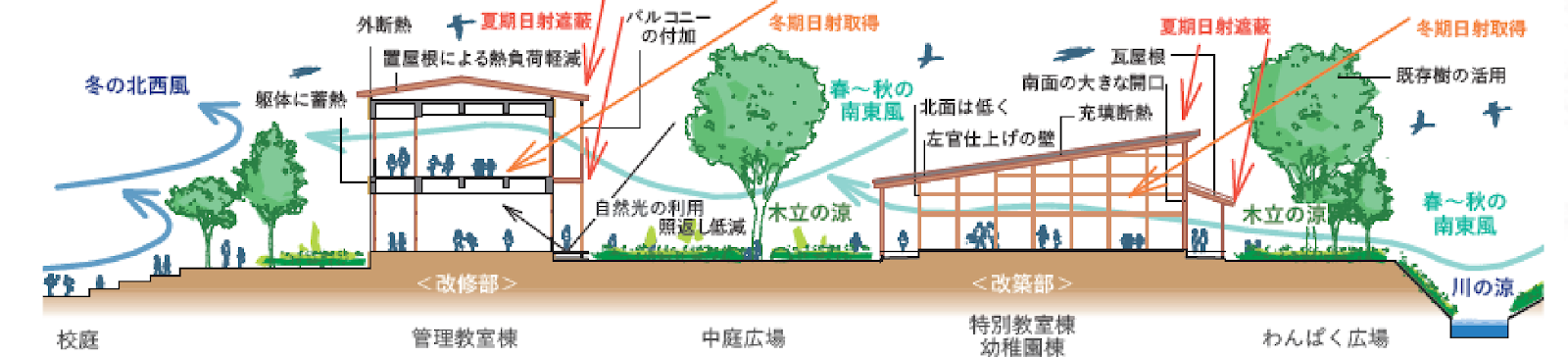

耐震改修に合わせて、躯体をスケルトン化して、劣化部の補修を行うとともに、外皮の全面的な断熱化と外壁板張り、雪による躯体の劣化を防ぐ置き屋根及び庇カバーを施している。 校舎の長寿命化と省エネ性能の向上を図りつつ、外装・色彩計画により周辺集落の街並みとの調和を図っている。また、設備機器や配管については、老朽化に対応した更新を行っている。 スロープ、エレベーター、みんなのトイレを設置し、バリアフリー化を行うとともに、トイレをドアレス化し衛生環境の改善を図っている。 外装については、1階壁面や2階バルコニーの外付け手摺りなど、児童が身近に触れ、メンテナンスも容易な部位を木質化している。

事例ポイント2

子どもたちの多様な活動を促すDEN

教室と廊下の間に設えたDENは、子どもの多様な活動を促す仕掛けとしている。身体の成長に合わせ、低学年は落ち着きのある談話コーナー、高学年は交流を生む廊下と一体のベンチとして設えを変えている。DEN上部の欄間は、光と風を届ける装置となっている。

床にヒノキ、壁にスギ、ベンチ座面にケヤキ等の町産材を用いている。

校舎の建設プロセスを木育に活用

内外の児童・保護者が触れる部位に木材を積極的に用い、校舎全体を木育の教材として活用している。町産材の伐採・搬出時に副次的に伐採される広葉樹を厚板に製材して、室名サインの製作や屋外ベンチの塗装を行うワークショップを実施し、校舎への愛着を育む機会として活用している。

事例ポイント2

ふるさとを味わう食育の場

香美町は「日本一のふるさと給食」を目指し、できるだけ多くの地域の食材が献立に盛り込まれている。

全校児童が毎日一緒に給食を食べるランチルームは、町産材の架構の下で、町産の薪がストーブにくべられ、地産地消を五感で学ぶ場となっている。

地域材を最大限活用する建築計画

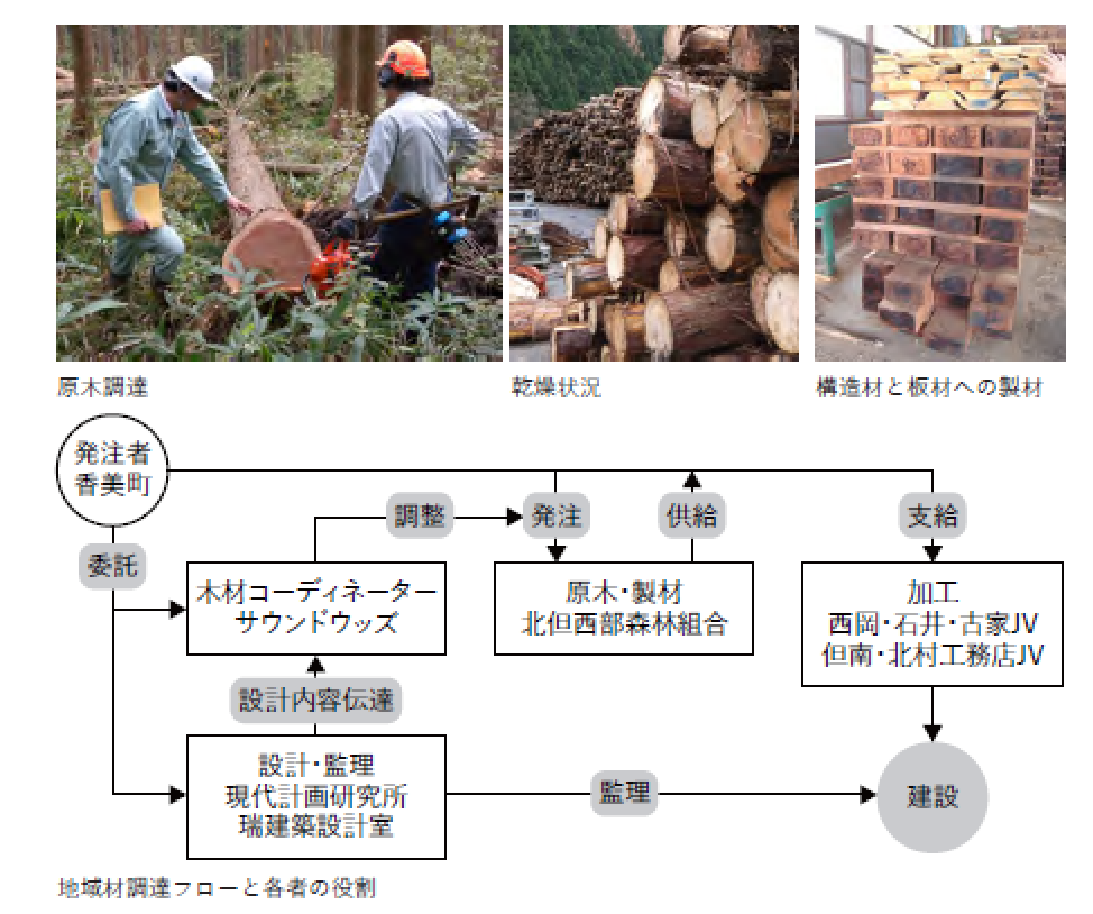

森林整備と施設整備の両立を目標に、木材コーディネーターと設計者が早期段階から情報を共有し、構造材以外の副部材も製造しやすい効率的な木取りを計画し、管理教育棟・体育館棟に使用する木材の4割を町産材、残り6割を県産材で調たちしている。

地域の大工技術の活用を念頭に、特殊な金物に頼らない構法選択を行っている。

木材コーディネーターの働きにより、地元森林組合がより付加価値の高い製材生産を行うきっかけとなり、その後の地域施設での木材利用の可能性を拓いている。

学校概要

- 学校名

- 香美町立村岡小学校(兵庫県香美町)

- 全体工期

- 2013年6月~2014年3月

(当初竣工年:1969年3月)

- 延べ床面積

- 改修前2,123㎡、改修後2,233.55㎡

- 構造

- 鉄筋コンクリート造

- 階数

- 地上3階

- 基本設計、実施設計監修、監理監修

- ㈱現代計画研究所

- 実施設計、監理

- 瑞建築設計室