プロジェクト概要

プロジェクトテーマ/ゴール

教員たちの「コミュニティ・マネジメント」を生かし、オープンスペースを「ただの広場」から「学びの空間」に改革する

令和2年に改築された板橋第十小学校では、個別学習・協働学習・発表活動等の主体的・能動的な学習活動(アクティブラーニング)を行うため、「オープンスペース」が学年のまとまりごとに設置されている。しかし、現状ではオープンスペースの機能が十分に発揮されておらず、オープンスペースの場づくりの知見の不足や空間に合わせた家具の選定等の課題があった。

検討段階では、教員へのインタビューを通じてオープンスペース活用に関する課題を洗い出し、さらに専門家との意見交換を経て、オープンスペースのコンセプトを検討した。その結果を踏まえ、空間のコンセプト設定と、家具の配置による実際のスペースを構築し、事後調査としてアップデートしたスペースを児童がどのように使っているか空間の使われ方を検証した。

オープンスペースに関する課題

• 活用の自由度が高く、空間活用に関する教員の知見が不足

• 多様な学びの提供に最適化されていない

•フレキシビリティを活かしきれていない

活動事例

①教員へのインタビューでオープンスペースに対する意識調査と、専門家との意見交換

②オープンスペースの意義を共有

③空間のコンセプト設計と、家具の選定・配置によるオープンスペースを完成

④使われ方の検証と、児童の活動を平面図に記録

教員が主体性を持ってオープンスペースの活動方針を定めることにより、結果として、教員間で意識の共有が図られた。また、児童の活動のイメージを空間づくりに反映させることで、発達段階に合わせたオープンスペースが実現した。

事例ポイント1

教員がオープンスペースの意義について議論し、現場に求められる発達段階に応じた学びの空間を実現

検討段階では、12月に実施したワークショップでは、外部のファシリテーターが主導し、オープンスペースの意義やオープンスペースに配置する備品の持つ意味について教職員間で議論した。その結果、オープンスペースの改善を進めることの重要性の理解が進んだ。

続く1月は教員へのアンケートを実施するとともに、各学年のオープンスペースのコンセプトを募り、学年ごとにどのようにオープンスペースを使うかを意識しながら意見をまとめた。

•1年「必要に応じて効果的に使える場」

児童が座って学ぶことや広い空間で動きながら学ぶことができるよう、広場のような場所を確保

•2年「子どもが自分で学び方を選択して学習する」

児童が自ら学び方を選択し、椅子に座る学び方に拘らない学び方を提示するために空間を二分化。ジョイントマットと丸椅子・丸テーブルを配置

•3年「発表×創造」

児童が製作したものをすぐに発表練習をできるようにするために、スペースの奥にディスプレイを設置し、中央に協働で製作するためのスペースとして、「ござ」やテーブル・椅子を配置

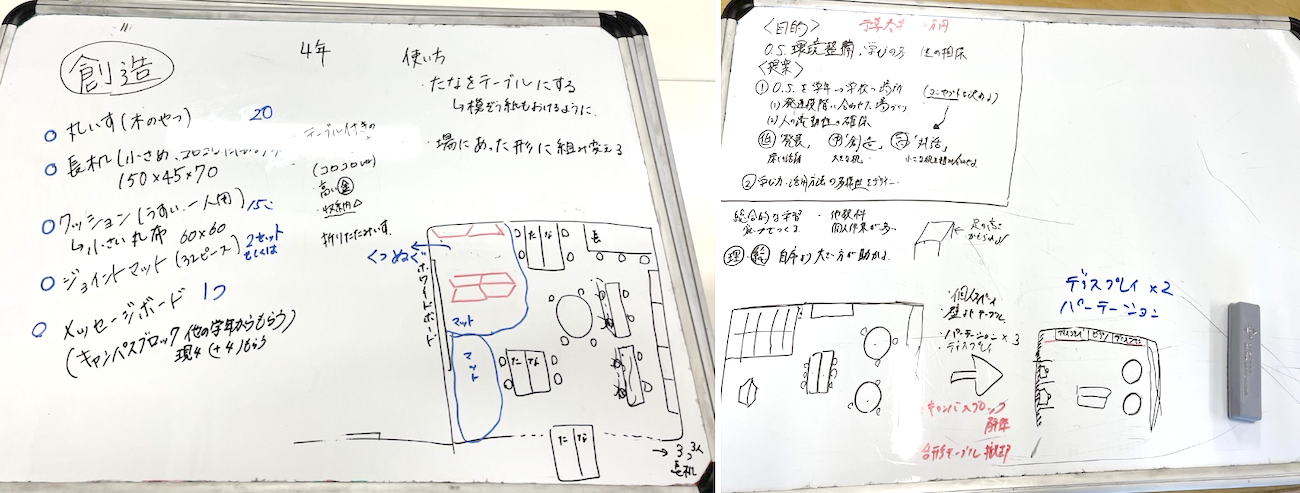

•4年「創造」

児童が、個人の制作や集団で行う活動内容に合わせて選択できるように、ジョイントマットのスペースと丸テーブル・四角テーブルのスペースといった、様々な空間を組み合わせた

•5年「対話」

児童が多様な姿勢や視線、人数で対話を行うために、オープンスペースのなかにおいて閉ざされた空間や、机と椅子の配置で多様な居場所をつくった

• 6年「対話と集中」

対話するスペースと集中して作業するスペースを並べて計画し、パーテーションを活用することで、個で集中するスペースをつくった。机を合体・離散させることで、様々なグループワークを可能にした

事例ポイント2

学ぶ方法や姿勢を限定しない柔軟な空間づくりの工夫で、多様な機能を持つオープンスペースを実現

児童が自分で学び方を選択して学習を進められるように、様々な家具を採用し、多様な居場所をつくりだす工夫をした。

2、3年生

2年生は、大きな布にジョイントマットを置くことで広場のように集まる空間をつくり出した。3年生は、①児童が共同で製作する学習人数や姿勢を選択できるよう、集まる空間のための畳の「ござ」のスペース、②作業にすぐとりかかれるよう机と椅子を用いたスペース、③製作したものがすぐに発表できるように、奥にディスプレイを設置したスペースをつくり出した。こうした空間では、グループの人数によって場所を選択し、発表などの用途に応じて奥のスペースに移動するという行動の傾向が見られた。

4年生

4年生は集団が自然とつくられるように、ジョイントマットの上に小さなクッションを置くことや机の距離を近づけることで、グループ同士が交わりやすくなるように場所を計画した。

5年生

5年生は、本棚で囲んだスペースをつくり、ジョイントマットを段上に設置するとともに、本棚と高さを変えることで、ジョイントマットの上に座る児童と本棚の上に座る児童と対話をするときの目線や話し方を選択することができるようにした。また、プレゼンテーションやグループ同士の対話といった様々な種類の対話ができるようになった。さらに、本棚で対話の空間を囲むことで、オープンスペースのなかにおいて閉ざされたクローズドな空間をつくることができる場所をつくった。

6年生

6年生は、集団で対話するスペースと個人で作業するスペースを一つの空間に共存させるために、パーテーションを間仕切りとして活用。対話スペースでは机の大きさや形に合わせて、自然と児童が集まれるようになるとともに、作業スペースでは児童が集中して作業をすることができ、児童が主体的に学びの方法を選択することができる空間を実現した。

プロジェクトプロセス

-

検討段階

- 10⽉、11⽉ 実施内容

オープンスペース活用に関する課題の洗い出し

• 教員へのインタビュー実施とインタビュー結果の分析を通じて、課題を抽出

•専門家による面談・助言

•オープンスペースのコンセプトの検討

→低学年:対話の場 /中学年:創造の場/ 高学年:対話の場

-

試行段階

- 12⽉ 実施内容

ワークショップ「場のコンセプト設定」を開催

•オープンスペースの意義について説明

•オープンスペースに配置する備品の持つ意味について説明

→各学年のオープンスペース空間イメージを作成

-

活動拡大

- 1⽉、2月 実施内容

ワークショップ「児童の行動設定」の開催とオープンスペースの完成と検証

•ワークショップで考えたイメージを踏まえ、実際にオープンススペースを構成

•児童の学び方への活用方法についてのインプットを用いたうえで、児童の行動設計を考えるワークショップを行う

→各学年のオープンスペースが完成

•オープンスペース完成後の1月末に、各学年や学級で家具がどのように使われているか実態を把握するために、専門家による家具の実測や使われ方の調査を実施。時間ごとにどの家具がどう使われているか、児童の動きとともに校舎の平面図に記録

-

今後の課題

•オープンスペースがどのような効果を生むのか比較できるようにする必要がある

→ 次年度他校での実施も検討

• 実際の作成だけでなく今後の定期的なデータ収集が必要

→ オープンスペースによるものであるのか、発達段階等の異なる要素によって生じた変化であるのかの検討が必要

→ 定点観測は継続して実施

•コミュニティマネジメントのノウハウを教職員に落とし込む必要がある

→ 学校の空間を自動の学びと結びつけることのできる教職員数が不足している

プロジェクト概要

学校/プロジェクト概要・経費

プロジェクト名

- オープンスペースを広場にしない! ~多目的スペース利活用促進プロジェクト~

- プロジェクト団体

- 一般社団法人まなびぱれっと

- 学校名

- 板橋区立板橋第十小学校

- 所在地

- 東京都板橋区大谷口上町43番1号

- 学校規模

- 20学級、609人(令和5年時点)

- 敷地面積

- 8,832.61㎡

- 延床面積

- 8,203.82㎡

- 構造

- 地上4階、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

- 竣工年

- 令和4年2月(令和2年9月より新校舎併用開始)

所要経費 参考

※端数切り捨て

- 人件費

- 474,500 円

- アンケート作成、集計、分析に必要な作業に係る経費

- 事業費

- 430,000円

- ワークショップ開催に必要な運営費、視察旅費 など

- 他経費

- 90,000円