改修概要

安平町早来学園は、平成30年(2018年)発生の北海道胆振東部地震で被災した早来中学校の再建に合わせて、老朽化の進む近隣の3小学校を統合した義務教育学校として令和5年(2023年)4月に開校した。新校舎には、地域の公民館図書館としての機能も持たせており、「自分が世界と出会う場所」をコンセプトに、学校と地域が一体になった、まちのコミュニティセンターとなる学校を実現した。

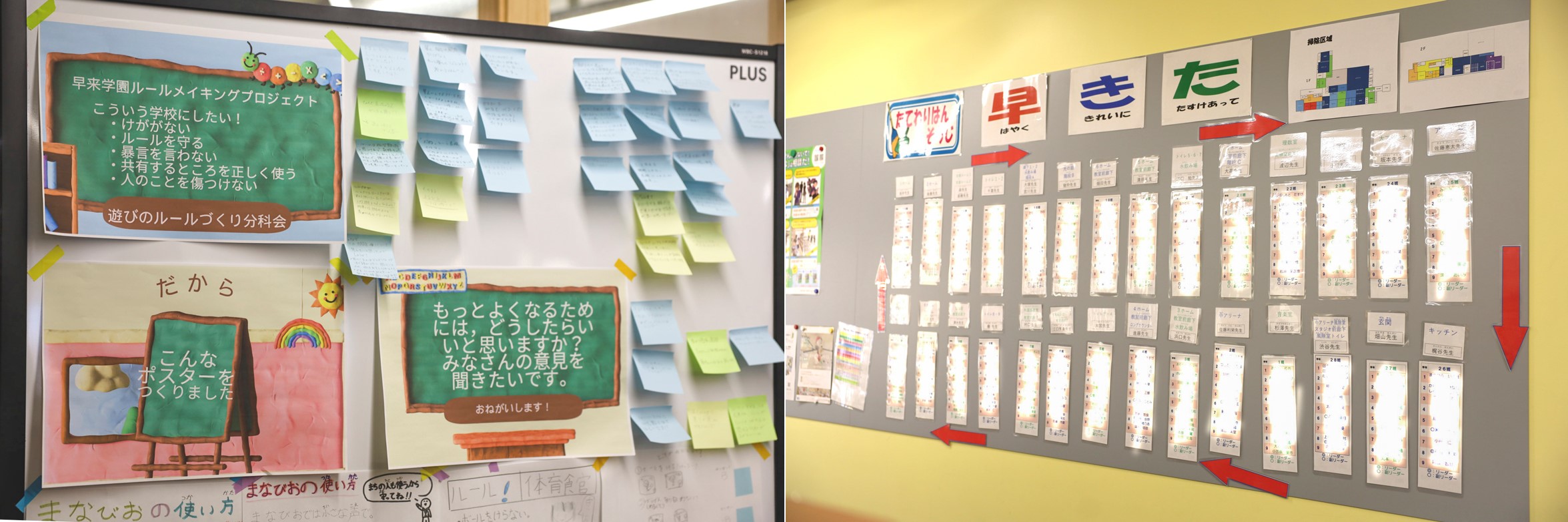

基本設計業務はプロポーザル方式で設計者を選定し、計画指導・建築設計・ICT環境設計の役割を担う民間3社のチーム体制で計画を進めた。学校づくりには、児童・生徒・町民参加のワークショップである「新しい学校を考える会」や教職員検討会を複数回実施。町内外の人々の意見を取り入れ、教員・保護者・地域住民・ボランティアと学校の連携や協働を促す、「みんなの学校」となる環境づくりを目指した。

学校は敷地の地形に沿った建物の配置で、周囲の自然環境を取り入れた建築計画とした。

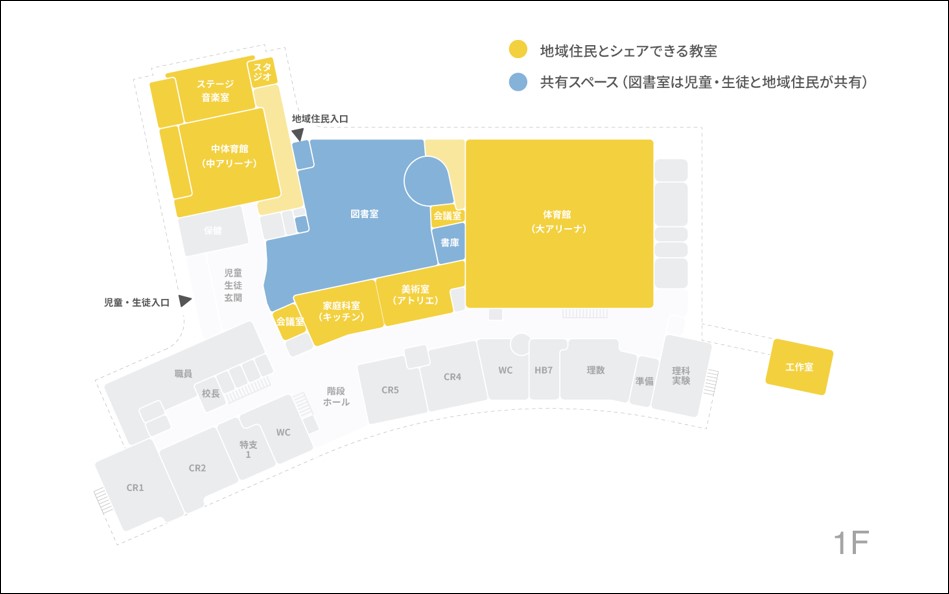

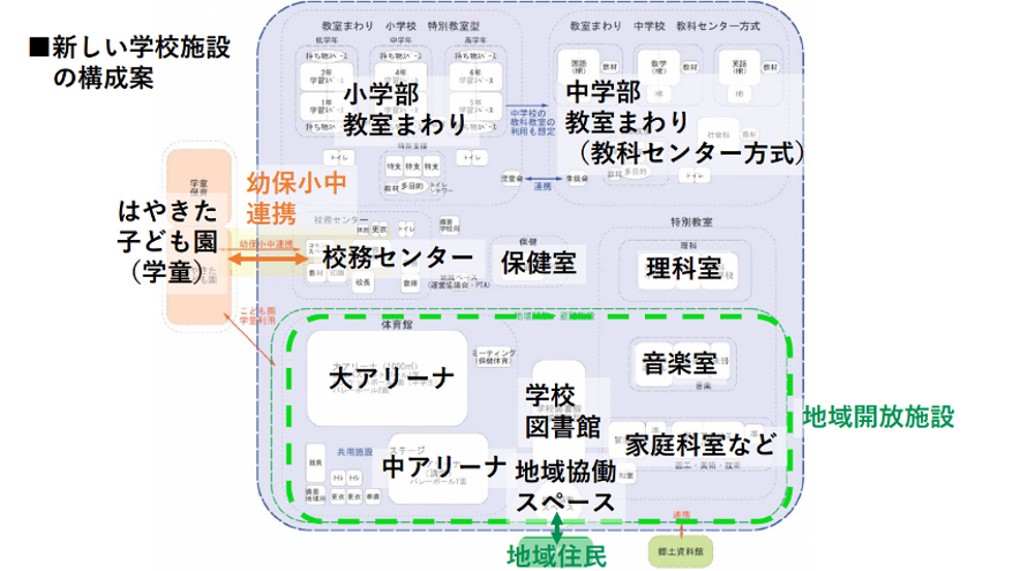

建物は東西方向に3層のエリアに区切られており、地域の人も自由に使うことができる「開放エリア」、学校が使っていないときには地域の人が利用できる「共用エリア」、学校が主として使う「専用エリア」からなる。ICT活用で、セキュリティを確保しながらスムーズに地域に開放する管理運営体制システムを整えた。

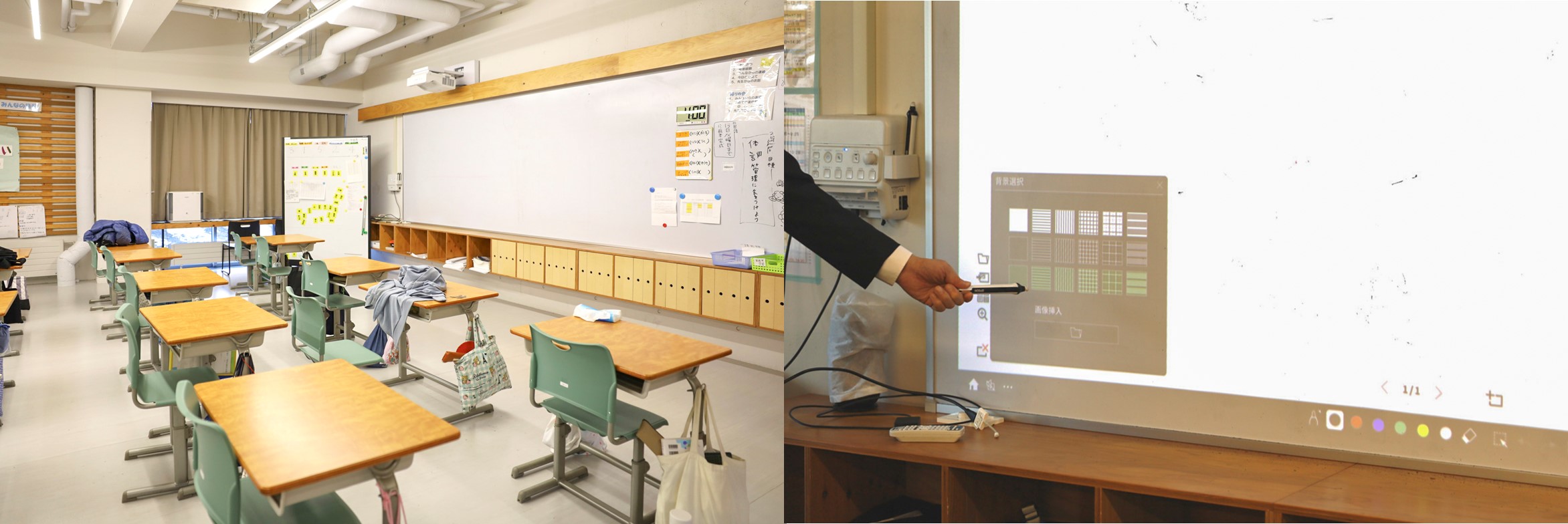

施設一体型の義務教育学校としてさまざまな教室を有し、学年によってデザインの異なる教室空間や新しい学びに適応した家具など、柔軟な授業形態に対応し、子どもたちが主体的に学びの場所や学習材を選択できる学習環境を整えた。均一になりがちな学校の風景にさまざまなデザインを取り入れることで子どもたちの居場所や遊び場を創り出し、学年を超えた児童・生徒の交流や活発な活動を促している。

「子どもを分けない」9年間の一貫教育と、「子どもと大人を分けない」学校と地域の交流拠点として、地域と一体となった教育環境を実現している。

事例ポイント1

ICTを活用した空間設計で、

学校とまちのコミュニティセンター機能を両立

ICT活用で、セキュリティの確保とスムーズな管理運営体制を実現

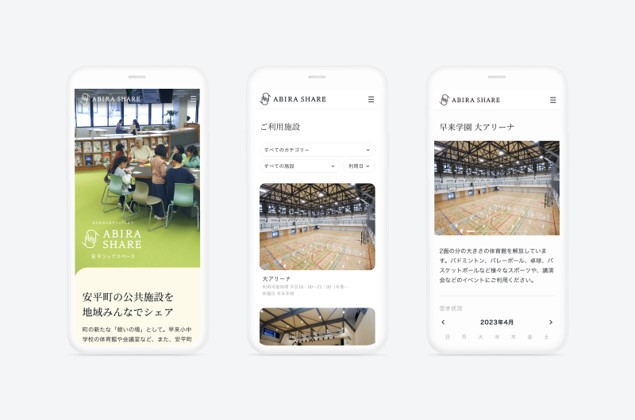

地域開放エリアは学校の中心に配置。図書室は地域の人が自由に利用できる「開放エリア」、家庭科室・美術室・音楽室・体育館などの特別教室は、学校が利用していない時には地域の人が利用できる「共用エリア」となっている。児童・生徒と地域住民の入口を分け、ICTを活用した予約システムやスマートロックを導入してセキュリティを確保。児童・生徒が利用しているときには地域住民側の入口が施錠され、地域住民が利用しているときには、学校側の入り口が施錠される。ICT活用で、学校施設の開放を教員の労力に頼らず、負担を軽減して教育に専念できる管理運営体制を整備した。

学校の中心に配置し、学校用と地域住民用の入口をわけている。

スマートロックシステム。

学校と地域を混ぜることで、共創空間をつくる

地域に開放される図書室や共用エリアは学校の中心に配置され、ガラスの仕切りや大きな窓から中の活動を見ることができる。学校と地域の距離が近づき、子どもたちの社会への興味や住民同士の交流のきっかけが生まれるように考えた。子どもが地域の一員として社会参画する仕組みを学校の中に構築し、地域と「分ける」のではなく「混ざる」ことで共創を生む、学社融合の教育環境を実現している。

図書室まで見通せる。

誰もがいつでも利用できる、地域に開放した図書室

図書室は、地域住民に開放した公民館図書室として、子ども向けの絵本から大人向けの一般小説や雑誌まで5万冊の蔵書を取り揃えている。9:00~21:00までの利用が可能で、地域住民側の入口すぐには「まちのリビング」と呼ばれる多目的スペースがあり、イベントなども開催される。 Wi-Fi機能や電源を完備し、オフィスワークとしても利用可能。保護者の待合スペースとして使われたり、子育て中の地域住民が赤ちゃんを連れて利用したりするなど、世代を超えて子どもたちと地域住民が自由に交流できる場所となっている。 図書室司書が9:00~17:00まで在室し、17:00以降は無人貸出機での貸し出しが可能。管理運営体制は、図書室と他の共用エリアの管理・運営を行う「コンシェルジュ」が図書室に常駐する。(管理責任者:教育委員会学校教育グループ)

事例ポイント2

義務教育学校として、

9年間で多様な学びを実現する教室空間の創意工夫

成長段階に合わせた教室配置と教室空間

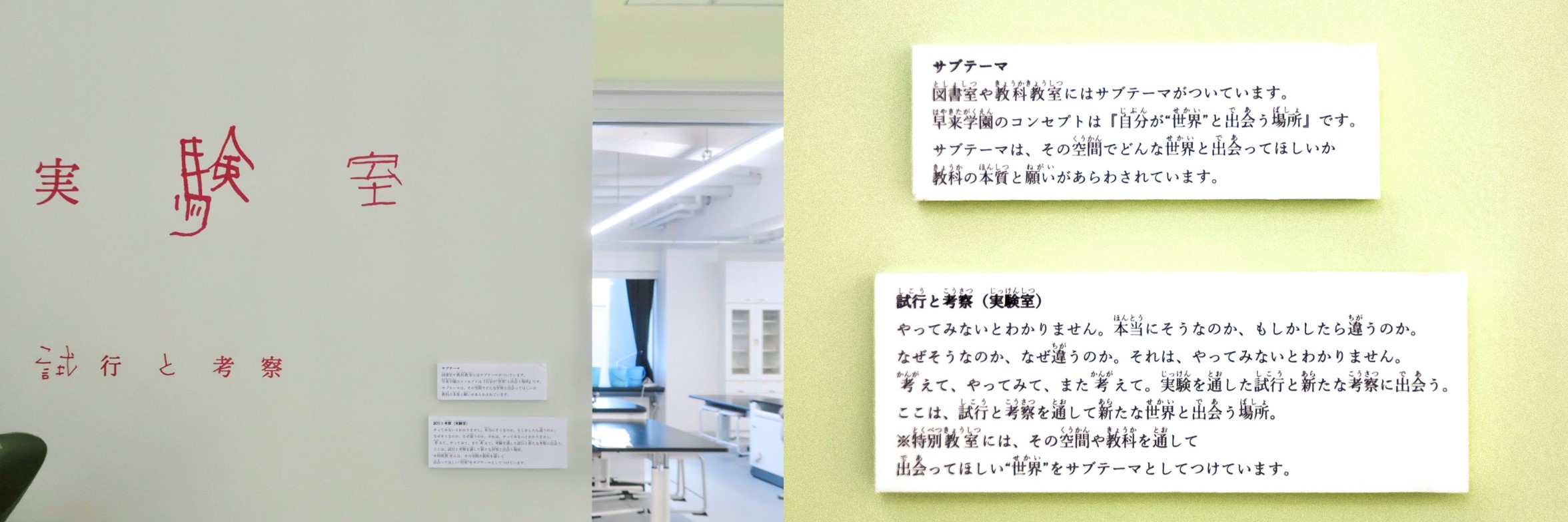

義務教育学校として9年間通う学校は、日々通うなかで飽きないように、空間にさまざまなデザインを取り入れた。

1年生から6年生までの前期課程の教室は、各学年の成長段階に合わせて異なるデザインとした。後期課程である7年生から9年生は教室を持たず、教科ごとに教室を移動する「教科教室型運営方式」を採用。教室の代わりに、拠点となるホームベースを設けた。

教室配置は、小学校1・2年生の教室は教員の目に届くよう職員室に近く、屋外にすぐに出られる場所に配置。「遊び」と「学び」をつないでいる。自律性が生まれる3・4年生は2階に、5・6年生は住民との交流の要となるよう1階の中心近くに位置し、7年生の拠点となるホームベースは5・6年生の隣に配置することで、中1ギャップを生み出さないよう考えた。

ウッドデッキを設け、子どもの遊び場を整備。

空間に最適化した家具を採用

教科教室や普通教室は通常の学校の約2倍の広さの教室に、子どもの発達段階に合わせた最適な家具を採用。黒板の代わりに可動式のホワイトボードやプロジェクターを使うことで、教室の前後の向きを固定しない、柔軟な授業形態に対応している。

事例ポイント3

ひとつの空間に多機能を持たせ、無駄のない空間活用を実現

建物や備品のアレンジで、空間を多機能化

特別教室の稼働率を考え、フレキシビリティを高め、地域活動や教育のニーズに対応する設計とした。学校が利用する「家庭科室」「美術室」「音楽室」は地域住民が利用することで、まちの「キッチン」「アトリエ」「スタジオ」になる。備品のアレンジで教室の用途を広げ、空間の多機能化を実現。また、体育館のステージは、学校でも特に稼働率の低い空間になる。そこで、ステージ上に仕切りを設置して空間を独立させ、音楽室として使用可能にした。発表する際には仕切りをはずせばそのままステージとして使用できる。

教室をつなぐ廊下に、児童・生徒の交流を深める多様な空間を創出

9学年の教室と特別教室をつなぐ廊下は「光のプロムナード」と呼ばれ、吹き抜けの空間に北海道産材の梁や柱を組んだ木造の小屋組を載せて、ハイサイドライト(高窓)から自然光を取り入れた明るい空間となる。教室を直線に並べずに凸凹をつくり出し、多様な家具やカラーを取り入れることで、街並みのように変化に富んだ学校風景をつくり出した。安平町の歴史やこの土地で育まれた材料を使うことで、学校全体が子どもたちの学習材料となる。廊下に多様な家具を組み合わせた配置の工夫で、子どもたちの居場所や遊び場、学びの場をつくり出し、学年を超えた児童・生徒の交流を深める場所となっている。

事例プロセス1

震災被害を乗り越え、地域の新しい価値となる学校づくりを目指す

平成30年(2018年)9月の地震発生後、早来中学校は地盤と校舎全体に被害が及び、再建を前提に協議を開始した。当面の間は避難所となっている町民センターの2階、3階を仮校舎として授業を再開。しかし、公民館と学校の用途の違いでさまざまな支障があったため、早急に仮設校舎の建設を進める必要があり、平成30年12月に耐震性能や防寒に備えた仮設校舎を完成させた。

中学校再建の計画地については、地盤に大きな被害が出たため、同じ場所に改修・建て替えすることは困難と判断し、新しい建設地を検討。市街地には十分な広さの町有地がなく、早来小学校隣地を取得して老朽化する小学校と併せて新築し、施設一体型の義務教育学校とする方針を確定した。震災の被害を受け、元に戻すというだけではなく、地域住民からの意見を取り入れ、以前より良い学校をつくる『復興のシンボル』となるような学校づくりを目指した。

事例プロセス2

地域住民の意見を取り入れ、

「みんなの学校」となる学校づくりを進める

安平町では、早来中学校再建に係る基本計画を策定するために、関係する3小学校(安平小・遠浅小・早来小)と早来中学校、はやきた子ども園の学校運営協議会から成る「安平町早来中学校の再建に関する合同学校運営協議会」を教育委員会の諮問委員会として設置。また町民や学校関係者の意見・要望を確認するために、町民の自由参加が可能な「新しい学校を考える会」と3小学校と早来中学校の代表者で構成された教職員検討会を開催した。

基本構想段階:「新しい学校を考える会」で、地域住民の意見を集める

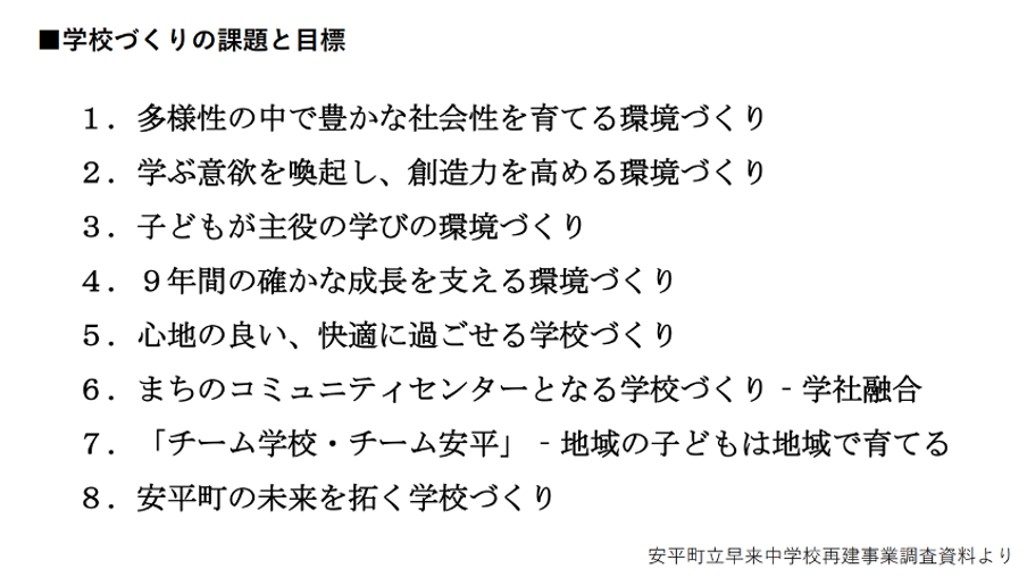

「新しい学校を考える会」は平成31年(2019年)1月よりスタート。基本構想段階では、児童・生徒を含めた地域住民の意見を集め、課題や目標を明確にするために実施。1月から3月までの3ヶ月間で計6回実施され、「学校とは何か」「児童・生徒・地域住民にとって、学校とはどのような場か」「学校施設にどのような機能があれば良いか」「学校施設の先進事例の紹介」「学校施設の防災機能について」「学校施設の地域開放利用について」をテーマとして話し合いが行われた。そこで、生まれた基本コンセプト『自分が世界と出会う場所』に基づき、「学校づくりの課題」をまとめた。

基本計画段階: 学校施設の目標を掲げ、配置・平面計画を検討

基本計画段階では、「新しい学校を考える会」のワークショップ、教職員検討会、合同学校運営協議会を開催し、施設計画の目標を策定し、配置・平面計画についての検討を行った。「新しい学校を考える会」は、令和元年度(2019年度)には7回開催され、「安平町立早来小学校・中学校基本設計」を作成した。

近隣小学校統廃合の決定

早来中学校・小学校統合の義務教育学校の学校づくりの計画を進めるなかで、時期を同じくして近隣地区の小学校統廃合を望む意見が出たため、小学校再編

義務教育学校設立の検討事項

・校名

・校区

・校則

・服装

・校章

・校歌

・学校行事