事例概要

高田東中学校は東日本大震災により被災した広田中学校・小友中学校・米崎中学校の3校が統合し、平成25年に新設した中学校である。陸前高田市は中心市街地の被害が大きく、復興に時間がかかる状況で住民たちの居場所を必要としていた。そこで、学校機能の充実に加え「地域住民の居場所」となる学校づくりを目指した。

設計者選定はプロポーザル方式で行われ、ワークショップや説明会等を行いながら設計作業を進めた。ワークショップは地域住民や小中学生を対象として、要望の収集と計画内容の体験と周知を目的に開催し、その効果を検証するためにアンケート調査を実施。また、新校舎建設の状況を学校づくりニュースとして配布するなど、地域住民を巻き込みながら計画を進めた。

設計事務所は地域との対話の中で、設計に「どこからでも海が見える校舎にすること」「周囲の山並みの風景に寄り添い、木の大屋根に包まれた空間にすること」の2つのコンセプトを設定し、大屋根の下に生徒や地域住民が集う、地域のつながりとなる豊かな空間を実現した。

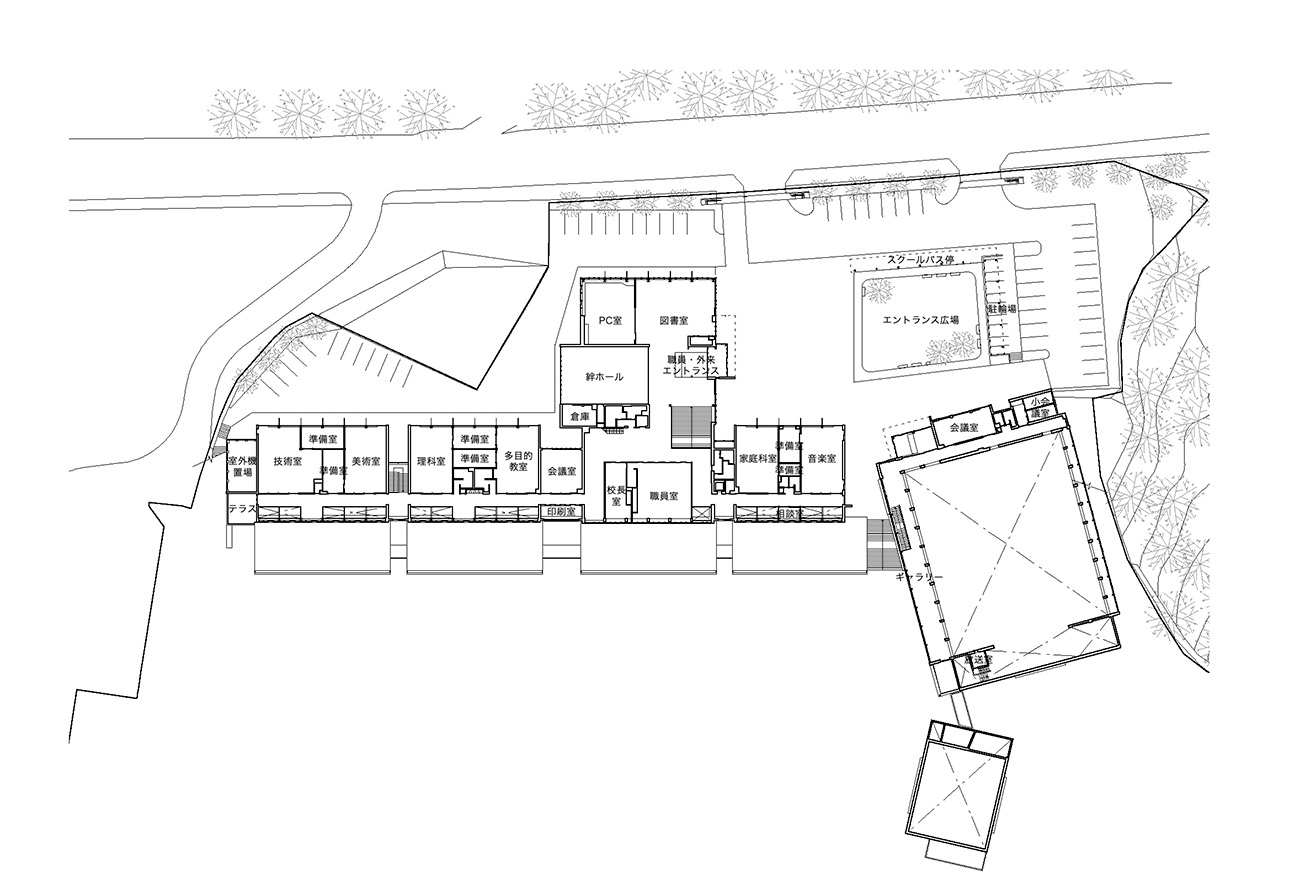

大屋根の構造や内装材には地域材である気仙杉を用いている。空間の創意工夫によりフレキシビリティを高め、地域活用や教育のニーズに合わせて柔軟に対応する。2階には地域に開放したエントランスを設けてオープンな図書室や多目的ルームを配置。また、普通教室に隣接して多目的スペースをつくり、可動式な間仕切りとして、多様な授業形態に対応している。

事例ポイント1

空間デザインの創意工夫によるゆとりのある教室環境の実現

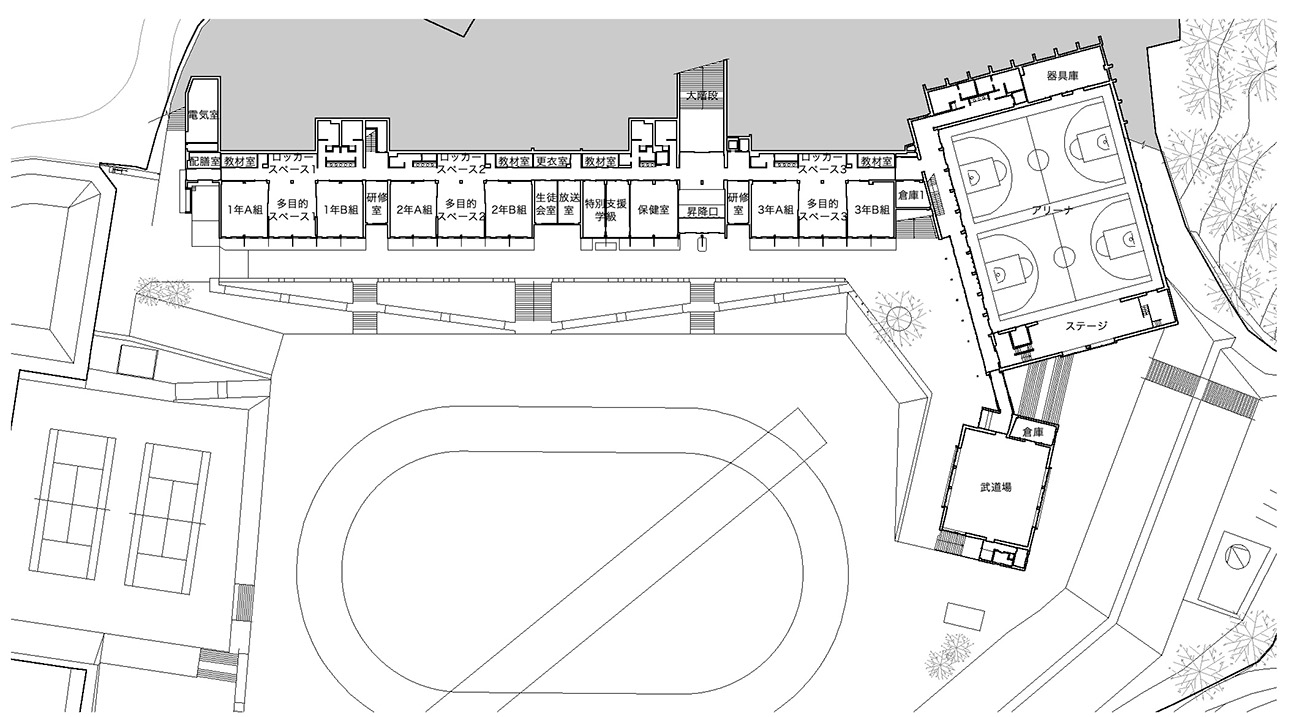

学年2学級の中学校整備において、2つの普通教室の間に、ほぼ同じ広さの多目的スペースを配置。壁の一部を可動式の間仕切りとし、引き戸の開閉により、空間的・機能的なつながりを持たせ、多彩な授業形態に対応できるようになった。

また、ロッカーや掃除器具等を教室周辺に配置し、教室内はゆとりがあり、すっきりとしており学びに集中できる教室環境を確保している。

事例ポイント2

地域と繋がる平面計画

地形をうまく利用し、1階はグラウンドへと繋がる学校のための階、2階は地域と繋がる階とした。

2階には大きなエントランスホールを設け、図書室や多目的ホールを一体空間として地域住民が立ち寄る手がかりをデザインした。

事例プロセス

住民参加型のプロセスで、地域のつながりを生む学校づくりを行う

プロポーザルコンペによって設計者が選定され、ワークショップ及び説明会等を行いながら設計作業が進められた。

住民参加型のプロセスでは、「学校づくりのワークショップ」「説明会」「学校づくりニュースの配布」「高田東中ギャラリー」「希望の木・実りの木」「ブックカフェワークショップ」など、生徒や住民を巻き込む様々な取り組みを施行した。計画内容の周知や地域の要望収集を行い、学区内の小中学生の要望を自由に記述して大きなポスターに貼り、「希望の木・実りの木」として表現・展示した。

設計プロセスのなかに住民との意見交換の機会を設けることで、学校機能に加えて学校開放という形で地域住民の新校舎利用を促し、復興が完了するまでの公共サービスの検討が行われた。時間をかけ、地域との交流を取りながら意見を取り入れていくことで、地域のステークホルダーから理解を得ることができ、互いの情報共有、意見交換のための基盤づくりとなった。

学校概要

※整備当時

- 学校名

- 陸前高田市立高田東中学校

- 所在地

- 岩手県 陸前高田市

- 完成

- 平成28年10月

- 学校規模

- 6学級(2)、184人 ※学級数のカッコ内は特別支援学級数を表す。

- 校舎面積

- 4,493㎡

平面図