- 現在位置

- トップ > その他 > 国際関係 > 日本ユネスコ国内委員会 > ユネスコの活動(自然科学、人文・社会科学) > ユネスコの科学分野における我が国の協力

ユネスコの科学分野における我が国の協力

【自然科学】

我が国では、ジャカルタ事務所、IOC西太平洋地域小委員会(WESTPAC:IOC Sub-Commission for Western Pacific:バンコク)等と連携しながら、信託基金による支援及び各種の事業・会議等への専門家の参加等を通じて、主にアジア・太平洋地域を対象とした持続可能な開発のための科学の振興のための協力を行っています。

1.政府間海洋学委員会(IOC)<IOCホームページ(※IOCホームページへリンク)>

関係省庁・機関(国立研究開発法人海洋研究開発機構、気象庁、海上保安庁等)及び大学(東京大学大気海洋研究所等)と連携して、IOC-WESTPACが実施する、東・東南アジア及び太平洋地域の海洋学(津波(太平洋津波警報システム/PTWS:Pacific Tsunami Warning System)を含む海洋物理学、海洋生物学等)や、ユネスコ本部が進める全球海洋観測システム(GOOS:Global Ocean Observing System)の北東アジア地域での観測(北東アジア全球海洋システム:NEAR-GOOS:Northern-East Asia Regional GOOS)、東南アジア地域での観測(SEAGOOS:South-East Asian GOOS)等に関する事業、会議等に積極的に参加・協力しています。

2023年6月に開催された第32回IOC総会において、道田豊 東京大学大気海洋研究所特任教授・総長特使(国連海洋科学の 10 年担当)がIOC議長に選出されました。日本人のIOC議長選出は1960年のIOC設立後初めてのことです。

また、日本ユネスコ国内委員会では、科学小委員会の下に「IOC分科会」を設け、専門家等の意見を仰ぎながら、IOC総会や執行理事会への対応、日本の海洋学におけるIOCへの協力等を検討しています。

IOC 西太平洋地域小委員会(WESTPAC: IOC Sub-Commission for the Western Pacific)ホームページ

(※WESTPAC事務所ホームページへリンク)

<持続可能な開発のための国連海洋科学の10年>

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年とは、海洋科学の推進により、持続可能な開発目標(SDG14「海の豊かさを守ろう」等)を達成するため、2021-2030年(令和3年-12年)年の10年間に集中的に取組を実施する国際枠組みで、2017年(平成29年)12月の第72回国連総会で採択されました。ユネスコIOCが実施計画策定機関となり、2018年(平成30年)から2年間の準備期間を経て、実施計画が2020年(令和2年)12月に第75回国連総会海洋及び海洋法に関する包括決議においてで感謝とともに留意された上で策定され、2021年(令和3年)1月から持続可能な開発のための国連海洋科学の10年が開始しています。

実施計画では、10年間の取組で目指す社会的成果として、きれいな海、健全で回復力のある海、予測できる海、安全な海、持続的に収穫できる生産的な海、万人に開かれ誰もが平等に利用できる海、心揺さぶる魅力的な海の7つが掲げられており、そのために、海洋汚染の減少や海洋生態系の保全から、海洋リテラシーの向上と人類の行動変容まで10の挑戦課題に取り組むこととされています。我が国は、これらの社会的成果への貢献を目指し、関係省庁・機関を含む産官学民の連携を促進し、国内・地域間・国際レベルにおいて様々な取組を推進しています。

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年実施計画〔日本語版〕(PDF:7.1MB)(※外部サイトへリンク)

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年日本国内委員会ホームページ(※持続可能な開発のための国連海洋科学の10年ホームページへリンク)

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年パンフレット(JAMSTEC作成)(PDF:2.26MB)(※外部サイトへリンク)

©UNESCO/E.Buggert-Richardson

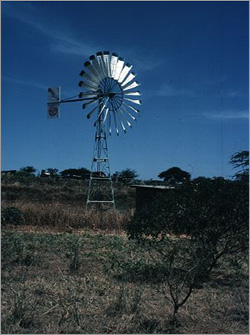

2.政府間水文学計画(IHP)

関係省庁等(国土交通省等)及び大学・研究機関等と連携して、ユネスコ水科学部が実施する政府間水文学計画(IHP:Intergovernmental Hydrogical Programme)による水文科学のための人材開発、情報交換に関連したトレーニングコースなど事業を実施しているほか、世界水アセスメント計画(WWAP:World Water Assessment Programme)にも協力しています。また、日本ユネスコ国内委員会では、科学小委員会の下に「IHP分科会」を設け、専門家等の意見を仰ぎながら、日本のIHPへの協力等について検討しています。

IHP国内委員会ホームページ(※IHP国内委員会ホームページへリンク)

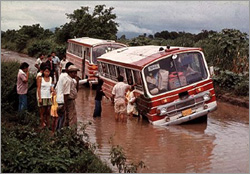

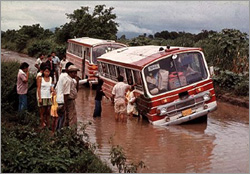

©UNESCO

●水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)

第33回ユネスコ総会(平成17年(2005年))の決議により、水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM:International Centre for Water Hazard and Risk Management under the auspices of UNESCO)がユネスコのカテゴリー2センターとして茨城県つくば市に発足しました。(平成18年(2006年)3月)。

世界の水関連災害(洪水、土砂災害、津波・高潮災害等)の防止、軽減に役立つことを目的にすえた研究、研修、情報ネットワーク活動を一体的に推進しています。

*ユネスコカテゴリー2センターとは

ユネスコと協力してプログラムを実行する機関のこと。ユネスコからは独立した組織であるが、ユネスコ総会でユネスコの協力機関として承認されています。水科学関係のセンターとしては、現在(2020年)、36個のセンターが承認されています。

水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)ホームページ(※ICHARMホームページへリンク)

©UNESCO/Michel Giniez

3.人間と生物圏(MAB:Man and the Biosphere)計画

MAB計画では、その目的を達成するため生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の登録事業を実施しています。ユネスコエコパークとは持続的発展を支えるための科学的知識・技能や人間的価値を高める機会を提供する場として国際的にその価値を認められた、代表的な陸上及び沿岸環境の保護地区であり、我が国では10地域(志賀高原、白山、大台ヶ原・大峯山・大杉谷、屋久島・口永良部島、綾、只見、南アルプス、祖母・傾・大崩、みなかみ、甲武信)が登録されています。※2024年7月現在

また、日本ユネスコ国内委員会では、科学小委員会の下に「MAB計画分科会」を設け、専門家等の意見を仰ぎながら、日本のMAB計画への協力等について検討しています。

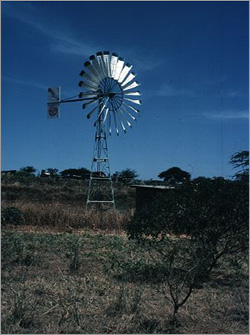

©UNESCO/Alexis N. Vorontzoff

4.仙台防災枠組みの実施

2024年10月に開催された第220回ユネスコ執行委員会において、日本からの提案により「仙台防災枠組みの実施」に関する審議が行われ、ユネスコにおける取組強化を求める決定が採択されました。

本決定は、2015年に仙台で開催された第3回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組み2015-2030」が、2023年5月の国際連合ハイレベル会合での中間レビューにおいて、実施の強化が求められた経緯を踏まえ、ユネスコが科学・教育・文化等のマンデートにおいて分野間連携を強化しながら同枠組みへの対応を強化することを求めるとともに、加盟国の積極的な参加を促すものです。

5.ユネスコ地球規模の課題解決のための科学振興事業信託基金の拠出

文部科学省では、アジア・太平洋地域のIHP、IOCやMABに関するワークショップや研修、その他科学・技術政策の能力開発に資する事業を支援するため、「ユネスコ地球規模の課題解決のための科学振興事業信託基金」を拠出しています。

1.政府間海洋学委員会(IOC)<IOCホームページ(※IOCホームページへリンク)>

関係省庁・機関(国立研究開発法人海洋研究開発機構、気象庁、海上保安庁等)及び大学(東京大学大気海洋研究所等)と連携して、IOC-WESTPACが実施する、東・東南アジア及び太平洋地域の海洋学(津波(太平洋津波警報システム/PTWS:Pacific Tsunami Warning System)を含む海洋物理学、海洋生物学等)や、ユネスコ本部が進める全球海洋観測システム(GOOS:Global Ocean Observing System)の北東アジア地域での観測(北東アジア全球海洋システム:NEAR-GOOS:Northern-East Asia Regional GOOS)、東南アジア地域での観測(SEAGOOS:South-East Asian GOOS)等に関する事業、会議等に積極的に参加・協力しています。

2023年6月に開催された第32回IOC総会において、道田豊 東京大学大気海洋研究所特任教授・総長特使(国連海洋科学の 10 年担当)がIOC議長に選出されました。日本人のIOC議長選出は1960年のIOC設立後初めてのことです。

また、日本ユネスコ国内委員会では、科学小委員会の下に「IOC分科会」を設け、専門家等の意見を仰ぎながら、IOC総会や執行理事会への対応、日本の海洋学におけるIOCへの協力等を検討しています。

IOC 西太平洋地域小委員会(WESTPAC: IOC Sub-Commission for the Western Pacific)ホームページ

(※WESTPAC事務所ホームページへリンク)

<持続可能な開発のための国連海洋科学の10年>

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年とは、海洋科学の推進により、持続可能な開発目標(SDG14「海の豊かさを守ろう」等)を達成するため、2021-2030年(令和3年-12年)年の10年間に集中的に取組を実施する国際枠組みで、2017年(平成29年)12月の第72回国連総会で採択されました。ユネスコIOCが実施計画策定機関となり、2018年(平成30年)から2年間の準備期間を経て、実施計画が2020年(令和2年)12月に第75回国連総会海洋及び海洋法に関する包括決議においてで感謝とともに留意された上で策定され、2021年(令和3年)1月から持続可能な開発のための国連海洋科学の10年が開始しています。

実施計画では、10年間の取組で目指す社会的成果として、きれいな海、健全で回復力のある海、予測できる海、安全な海、持続的に収穫できる生産的な海、万人に開かれ誰もが平等に利用できる海、心揺さぶる魅力的な海の7つが掲げられており、そのために、海洋汚染の減少や海洋生態系の保全から、海洋リテラシーの向上と人類の行動変容まで10の挑戦課題に取り組むこととされています。我が国は、これらの社会的成果への貢献を目指し、関係省庁・機関を含む産官学民の連携を促進し、国内・地域間・国際レベルにおいて様々な取組を推進しています。

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年実施計画〔日本語版〕(PDF:7.1MB)(※外部サイトへリンク)

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年日本国内委員会ホームページ(※持続可能な開発のための国連海洋科学の10年ホームページへリンク)

持続可能な開発のための国連海洋科学の10年パンフレット(JAMSTEC作成)(PDF:2.26MB)(※外部サイトへリンク)

©UNESCO/E.Buggert-Richardson

2.政府間水文学計画(IHP)

関係省庁等(国土交通省等)及び大学・研究機関等と連携して、ユネスコ水科学部が実施する政府間水文学計画(IHP:Intergovernmental Hydrogical Programme)による水文科学のための人材開発、情報交換に関連したトレーニングコースなど事業を実施しているほか、世界水アセスメント計画(WWAP:World Water Assessment Programme)にも協力しています。また、日本ユネスコ国内委員会では、科学小委員会の下に「IHP分科会」を設け、専門家等の意見を仰ぎながら、日本のIHPへの協力等について検討しています。

IHP国内委員会ホームページ(※IHP国内委員会ホームページへリンク)

©UNESCO

●水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)

第33回ユネスコ総会(平成17年(2005年))の決議により、水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM:International Centre for Water Hazard and Risk Management under the auspices of UNESCO)がユネスコのカテゴリー2センターとして茨城県つくば市に発足しました。(平成18年(2006年)3月)。

世界の水関連災害(洪水、土砂災害、津波・高潮災害等)の防止、軽減に役立つことを目的にすえた研究、研修、情報ネットワーク活動を一体的に推進しています。

*ユネスコカテゴリー2センターとは

ユネスコと協力してプログラムを実行する機関のこと。ユネスコからは独立した組織であるが、ユネスコ総会でユネスコの協力機関として承認されています。水科学関係のセンターとしては、現在(2020年)、36個のセンターが承認されています。

水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM)ホームページ(※ICHARMホームページへリンク)

©UNESCO/Michel Giniez

3.人間と生物圏(MAB:Man and the Biosphere)計画

MAB計画では、その目的を達成するため生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の登録事業を実施しています。ユネスコエコパークとは持続的発展を支えるための科学的知識・技能や人間的価値を高める機会を提供する場として国際的にその価値を認められた、代表的な陸上及び沿岸環境の保護地区であり、我が国では10地域(志賀高原、白山、大台ヶ原・大峯山・大杉谷、屋久島・口永良部島、綾、只見、南アルプス、祖母・傾・大崩、みなかみ、甲武信)が登録されています。※2024年7月現在

また、日本ユネスコ国内委員会では、科学小委員会の下に「MAB計画分科会」を設け、専門家等の意見を仰ぎながら、日本のMAB計画への協力等について検討しています。

©UNESCO/Alexis N. Vorontzoff

4.仙台防災枠組みの実施

2024年10月に開催された第220回ユネスコ執行委員会において、日本からの提案により「仙台防災枠組みの実施」に関する審議が行われ、ユネスコにおける取組強化を求める決定が採択されました。

本決定は、2015年に仙台で開催された第3回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組み2015-2030」が、2023年5月の国際連合ハイレベル会合での中間レビューにおいて、実施の強化が求められた経緯を踏まえ、ユネスコが科学・教育・文化等のマンデートにおいて分野間連携を強化しながら同枠組みへの対応を強化することを求めるとともに、加盟国の積極的な参加を促すものです。

5.ユネスコ地球規模の課題解決のための科学振興事業信託基金の拠出

文部科学省では、アジア・太平洋地域のIHP、IOCやMABに関するワークショップや研修、その他科学・技術政策の能力開発に資する事業を支援するため、「ユネスコ地球規模の課題解決のための科学振興事業信託基金」を拠出しています。

【人文・社会科学】

1.国際生命倫理委員会(IBC:International Bioethics Committee)

生物学や遺伝学の進歩が社会に与える影響を倫理的側面から考察するため、1993年にユネスコ事務局長の諮問機関として設置され、同年の第27回ユネスコ総会で承認された委員会で、ユネスコ事務局長から任命された36人の生命倫理分野における専門家で構成されています。

©UNESCO/Niamh Burke

第12回国際生命倫理委員会(IBC)

2.科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会(COMEST:World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology)

科学的知識と技術の倫理に関する助言、智と経験の交換のための場、科学的コミュニティ、意思決定者と公的機関間の対話の促進等を目的として、科学技術の進展に伴って生じる倫理的課題に対し、社会的・文化的観点からの考察を行うため、平成9年(1997年)に設立が承認された委員会です。

©UNESCO/H.Monnier

3.社会変容のマネージメント(MOST:Management of Social Transformations)

グローバリゼーション、都市化、人の移動等による社会の変容に関する研究、政策形成との連携を目指して平成6年(1994年)に設立されたプログラムです。

4.アンチ・ドーピング条約(「スポーツにおけるアンチ・ドーピングに関する国際条約」:International Convention against Doping in Sport)とアンチ・ドーピング活動の啓蒙

「アンチ・ドーピング(Anti-Doping)」とは、スポーツ固有の価値としての「倫理観、フェアプレー、誠意、健康、優れた競技能力、人格と教育、喜びと楽しみ、チームワーク、献身と真摯な取り組み、規則・法規への敬意、自他への敬意、勇敢さ、共同体・連帯意識」を損なう不誠実(アンフェア)、社会悪(例:一流選手等が使用することにより、青少年に対する薬物の蔓延が懸念される)、不健康な行為として、過度な使用により競技選手の健康を害するおそれのある薬物の使用を禁止するものです。

ユネスコは、「体育・スポーツ担当大臣等国際会議(MINEPS)」を開催していますが、それらの会議で採択された「ドーピングに係る勧告」及び第32回ユネスコ総会(平成15年(2003年))で採択された総会決議、また2003年に「世界アンチ・ドーピング機構(WADA:World Anti-Doping Agency)」により採択された「世界アンチ・ドーピング規程」及び「スポーツにおけるアンチ・ドーピングに関するコペンハーゲン宣言」に留意し、平成17年(2005年)の第33回ユネスコ総会で、スポーツの分野におけるアンチ・ドーピングに関する初めての世界的な条約である「アンチ・ドーピング条約(スポーツにおけるアンチ・ドーピングに関する国際条約)」が採択されたところです。

我が国は、上記の会議に専門家等を派遣し、条約採択までの議論に積極的に関わってきたほか、WADAの常任理事国として、WADAを中心とした国内レベル及び世界レベルのアンチ・ドーピング活動に協力しています。(我が国には、WADAとの強調を図り、アンチ・ドーピングの国内・海外での普及を促進する「日本アンチ・ドーピング機構(JADA:Japan Anti-Doping Agency)」が設立されています。

日本アンチ・ドーピング機構ホームページ(※日本アンチ・ドーピング機構ホームページへリンク)

©UNESCO/Fathia Ibrahim Al-Gabandy

5.体育スポーツ担当大臣等国際会議(MINEPS)

1975年に開催された第1回ヨーロッパ・スポーツ閣僚会議から発展し、1976年にMINEPS第1回が開催されました。1978年にはユネスコ総会において「体育とスポーツに関する国際憲章」が提案されました。ユネスコ加盟国・準加盟国地域のスポーツ担当大臣やスポーツ界のステークホルダーが集まり、スポーツにおける緊急の課題について議論し、実行指向型の提言を出すことを目的としています。

6.体育・スポーツの政府間委員会 (CIGEPS)

1978年のユネスコ総会で設立された18か国の専門家から構成される、スポーツの価値と役割及びスポーツの公共政策への参入を促進するための政府間委員会であり、委員国はユネスコ総会で決定されます。MINEPSのテーマの提言・スポーツ政策の立案、情報共有、二国間支援促進等を目指しています。

生物学や遺伝学の進歩が社会に与える影響を倫理的側面から考察するため、1993年にユネスコ事務局長の諮問機関として設置され、同年の第27回ユネスコ総会で承認された委員会で、ユネスコ事務局長から任命された36人の生命倫理分野における専門家で構成されています。

©UNESCO/Niamh Burke

第12回国際生命倫理委員会(IBC)

2.科学的知識と技術の倫理に関する世界委員会(COMEST:World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology)

科学的知識と技術の倫理に関する助言、智と経験の交換のための場、科学的コミュニティ、意思決定者と公的機関間の対話の促進等を目的として、科学技術の進展に伴って生じる倫理的課題に対し、社会的・文化的観点からの考察を行うため、平成9年(1997年)に設立が承認された委員会です。

©UNESCO/H.Monnier

3.社会変容のマネージメント(MOST:Management of Social Transformations)

グローバリゼーション、都市化、人の移動等による社会の変容に関する研究、政策形成との連携を目指して平成6年(1994年)に設立されたプログラムです。

4.アンチ・ドーピング条約(「スポーツにおけるアンチ・ドーピングに関する国際条約」:International Convention against Doping in Sport)とアンチ・ドーピング活動の啓蒙

「アンチ・ドーピング(Anti-Doping)」とは、スポーツ固有の価値としての「倫理観、フェアプレー、誠意、健康、優れた競技能力、人格と教育、喜びと楽しみ、チームワーク、献身と真摯な取り組み、規則・法規への敬意、自他への敬意、勇敢さ、共同体・連帯意識」を損なう不誠実(アンフェア)、社会悪(例:一流選手等が使用することにより、青少年に対する薬物の蔓延が懸念される)、不健康な行為として、過度な使用により競技選手の健康を害するおそれのある薬物の使用を禁止するものです。

ユネスコは、「体育・スポーツ担当大臣等国際会議(MINEPS)」を開催していますが、それらの会議で採択された「ドーピングに係る勧告」及び第32回ユネスコ総会(平成15年(2003年))で採択された総会決議、また2003年に「世界アンチ・ドーピング機構(WADA:World Anti-Doping Agency)」により採択された「世界アンチ・ドーピング規程」及び「スポーツにおけるアンチ・ドーピングに関するコペンハーゲン宣言」に留意し、平成17年(2005年)の第33回ユネスコ総会で、スポーツの分野におけるアンチ・ドーピングに関する初めての世界的な条約である「アンチ・ドーピング条約(スポーツにおけるアンチ・ドーピングに関する国際条約)」が採択されたところです。

我が国は、上記の会議に専門家等を派遣し、条約採択までの議論に積極的に関わってきたほか、WADAの常任理事国として、WADAを中心とした国内レベル及び世界レベルのアンチ・ドーピング活動に協力しています。(我が国には、WADAとの強調を図り、アンチ・ドーピングの国内・海外での普及を促進する「日本アンチ・ドーピング機構(JADA:Japan Anti-Doping Agency)」が設立されています。

日本アンチ・ドーピング機構ホームページ(※日本アンチ・ドーピング機構ホームページへリンク)

©UNESCO/Fathia Ibrahim Al-Gabandy

5.体育スポーツ担当大臣等国際会議(MINEPS)

1975年に開催された第1回ヨーロッパ・スポーツ閣僚会議から発展し、1976年にMINEPS第1回が開催されました。1978年にはユネスコ総会において「体育とスポーツに関する国際憲章」が提案されました。ユネスコ加盟国・準加盟国地域のスポーツ担当大臣やスポーツ界のステークホルダーが集まり、スポーツにおける緊急の課題について議論し、実行指向型の提言を出すことを目的としています。

6.体育・スポーツの政府間委員会 (CIGEPS)

1978年のユネスコ総会で設立された18か国の専門家から構成される、スポーツの価値と役割及びスポーツの公共政策への参入を促進するための政府間委員会であり、委員国はユネスコ総会で決定されます。MINEPSのテーマの提言・スポーツ政策の立案、情報共有、二国間支援促進等を目指しています。