学校給食は、明治22年(1889)山形県鶴岡町(現鶴岡市)の小学校で貧困家庭の児童を対象に行われたのが始まりとされています。

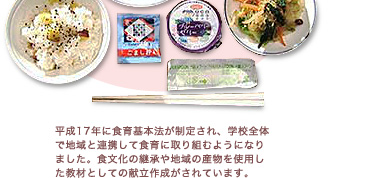

戦時中、一時中断されましたが、昭和29年(1945)に学校給食法が制定され、平成16年(2004)に栄養教諭制度が創設されました。また、平成17年(2005)には食育基本法が制定され、国全体で総合的、計画的に食育を推進するようになりました。学校給食法も平成20年(2008)に改正され、学校給食を活用して食育を推進することなどが明記されました。

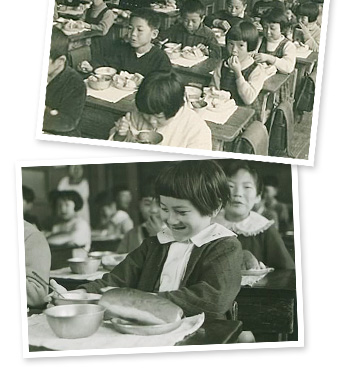

写真は、給食法が制定された昭和20年代〜30年代の給食の様子。楽しみな時間であったことが写っている子どもたちの表情から見てとれます。

年月を経て、学校給食は下記のように変化してきました。

子どもたちによりよい食生活を・・・と、

進化を続けてきた給食。

現在では地域と学校の連携により、全国で

バラエティー豊かな献立が作られています。

親子で違いを語り合ってみてはいかがでしょうか?

![]()

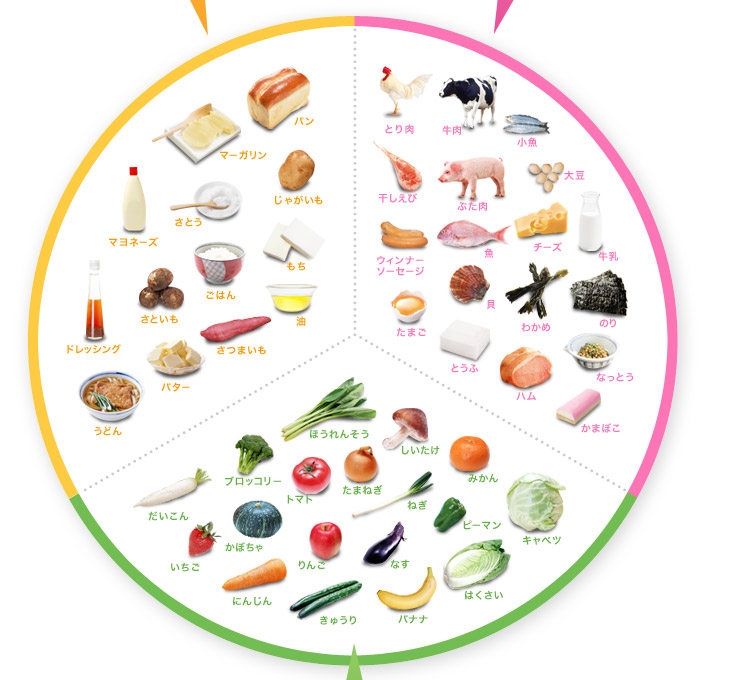

学校給食では、成長期にある子どもたちの健康を保ち、よりよく成長できるよう、栄養教諭をはじめとする学校給食の栄養担当者が計算して、基本的に1日に必要とされる量のおよそ1/3をとるように栄養のバランスを考えた献立が作られています。残りの2/3は家庭での食事でしっかりとりましょう。

学校給食は、家庭で不足しがちなカルシウムなどの栄養素を補うためのメニューや、薄味の習慣化、脂肪を多くとりすぎないようにするなど、生活習慣病などの予防にも配慮しています。栄養教諭の先生などが限られた予算の中で工夫をして、美味しくて魅力のある学校給食を作っています。そうして作られた給食をしっかり食べることで、子どもたちの元気な身体が作られます。また、教室でみんなと一緒に食べることによる食事の楽しさ・大切さも学びます。

※小学校高学年の保護者が負担する給食費(平成22年度学校給食費調査)