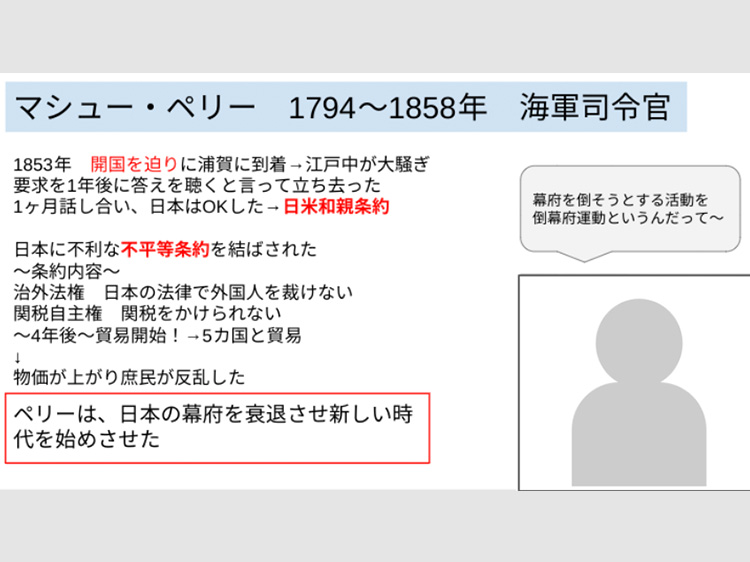

児童生徒が作成したカードの例

子供同士がつながる

3-⑭「〇〇調べ」をひな形カードで蓄積

| 校種・学年 | 小学校3学年以上 |

|---|---|

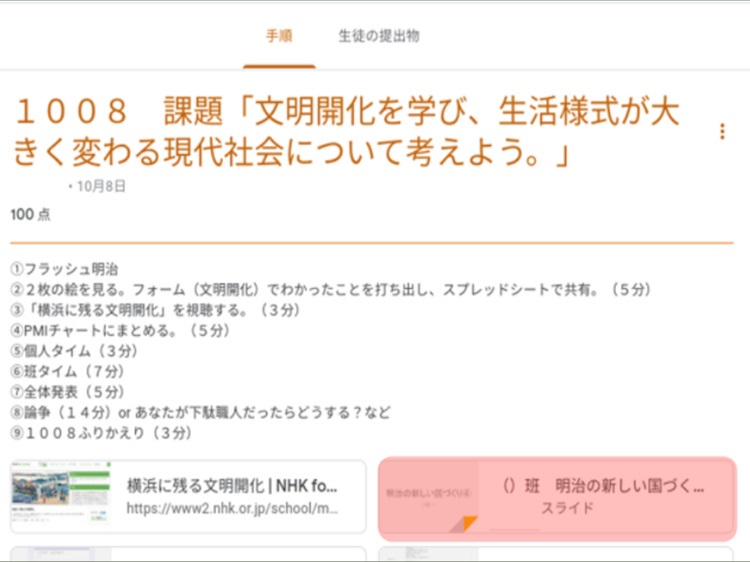

| 活用の概要 | 家庭学習で調べ学習の課題を出した。 その際、カードのように蓄積していくことができるひな形を配信し、写真や文章の型(レイアウト)に合わせて、調べた結果を分かりやすくまとめられるようにした。さらに、同じ型を継続して使用することで、調べた情報の比較がしやすくなった。ある程度の期間同じ型を使用した後は、児童生徒が自分でレイアウトを工夫できるようにした。こうすることで、児童生徒なりに分かりやすさを追求したり、オリジナルの情報を入れたりすることができるようになった。 さらに、児童生徒の工夫あるプレゼンテーションを共有することで、お互いのプレゼンテーションのよさを認め合ったり参考にしたりする様子が見られた。 |

| 準備するもの | プレゼンテーションソフト  |

- 家庭学習で使用するひな形プレゼンテーション配信

- 調べた情報をカード風に蓄積

- 調べ学習への意欲向上

歴史上の人物について、その人物像を端的にまとめていくことをねらいとした。型(レイアウト)の使い方について学級全体で確認してから調べ学習を進めていけるようにした。まずは同じ型を使用し、慣れてきたら自分なりにレイアウトを工夫できるようにした。

アドバイザーからのコメント

カードの型(レイアウト)を決めて情報を蓄積していくことで、それぞれの情報のつながりを見いだしやすくなったり、整理してまとめやすくなったりします。端的にまとめるための工夫として、単なる情報のコピー&ペーストにならず、情報を取捨選択していけるように、言葉の選び方や抜き出し方を指導することも大切です。加えて、文字の網掛けや、四角囲み、吹き出しといった表現の工夫は、文書作成やプレゼンテーション作成をする際に児童生徒が自分の好みのレイアウトにしていく時にも使える工夫です。