お話を伺った先生

- 上原 健(うえはら たけし)

-

教頭。ソピアの旗プロジェクトの事業推進責任者。

- 石丸 滉貴(いしまる こうき)

-

数学科教員。ソピアの旗プロジェクトでは、「未来志向型の課題解決学習」を推進。

- 浦田 友香(うらた ともか)

-

地歴公民科教員。ソピアの旗プロジェクトでは、防災がテーマの「地域学」を担当。

課題解決力を育むため、生徒に「時間軸」と「視座」を意識させる

──大方高校が2020年に始めたソピアの旗プロジェクトの概要を教えてください。

石丸滉貴先生(以下、石丸):文部科学省の指定事業である「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」 の地域魅力化型として、2020年から3年間行ったプロジェクトです。「ソピア」は本校の校歌にある言葉で、ギリシャ語で「知恵」を意味します。

「未来志向型の課題解決学習(以下、課題解決学習)」と防災が主なテーマの「地域学」の2本柱で、変化の激しい未来社会で活躍できる人材の育成を目指して進めてきました。

右から上原先生、石丸先生、浦田先生(インタビューはオンラインで実施)

――では、プロジェクトの具体的な内容を聞かせてください。

石丸: 課題解決学習については、まずカリキュラム開発の専門家の方々と学校の実態を共有するために、実際に授業を見てもらいました。しかし1年目は、手探りの状態で終わってしまったというのが正直なところです。その後、専門家の方々との関係性をある程度構築できたところで、2年目から本格的に始動し、カリキュラム開発などを進めていきました。

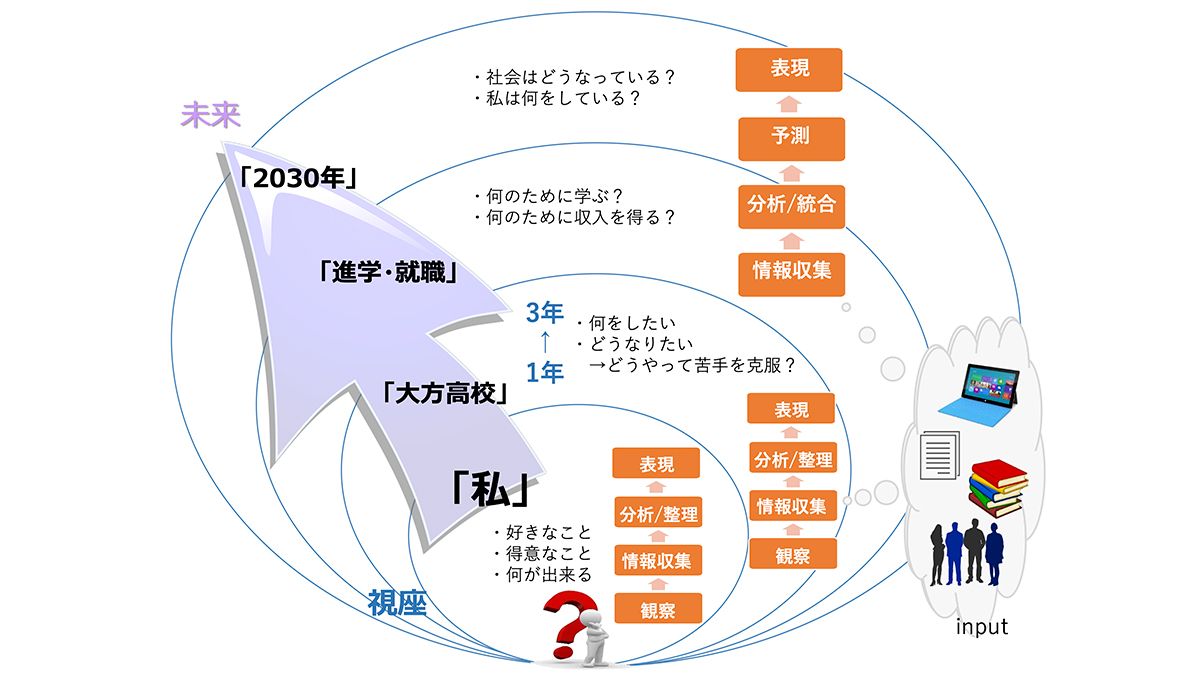

なかでも、課題解決のための基本的な力である「時間軸」と「視座」の2つが育めるような設計を心がけました。時間軸は、過去、現在、未来を切り分けて考えること。例えば、突然2030年について考えると言われても生徒は戸惑ってしまいます。まずはこれまでの自分を理解し、そのうえで1年先、3年先を見据え、さらには遠い未来について考える、という風に時間軸を意識するように促しました。

視座は、例えば「日常生活における自分」「地域のなかの自分」「国際社会の一員としての自分」など、複数の視点をもつことです。自分だけの視点に陥らないように、社会に目を向けさせることを大事にしました。

テーマ「2030年の自分と社会について考える」イメージ図(提供:高知県立大方高等学校)

地元の美術館を題材に黒潮町の未来を考え、町長に提案

2022年度には2年生に対して、『ざんねんないきもの事典』という書籍から着想を得た「残念な?黒潮町」というテーマを提示しました。可能性を秘めているのに十分に活用されず「残念な状態」になっている町の資産を見出して、新たな価値を創造する取組です。

しかし、いきなり「黒潮町をテーマに、何か考えてください」と言われても、生徒たちは戸惑ってしまいます。そこで、最初は黒潮町にある砂浜美術館を題材に設定し、美術館を起点に、町の新しい価値をどう創造するかを考えてもらいました。この取組は、最終的に町の中長期施策として町長に提案することを目指して、進めました。

グループワークで黒潮町の未来を構想(提供:高知県立大方高等学校)

途中、教員がファシリテーションに慣れていないこともあって、議論がまとまらず苦労することもあり、町長提案を半年ほど延期する事態にもなりました。そこで、各班にさまざまな分野の社会人の方々に1人ずつアドバイザーとして入ってもらったんです。タイムマネジメントやタスク管理、スケジュール管理やゴールからの逆算思考など、企画を提案するためにはこのレベルまで必要だということを生徒たちに知ってもらいました。

グループでのPBL(課題解決型学習)を経験したことで、その後の個人探究にもスムーズに進むことができました。

地域のニーズを“生きた教材”へ。防災教育で生徒のモチベーションに変化も

――2本柱のもう一方の地域学は、地域創造コースの科目と聞いています。詳しく教えてください。

浦田友香先生(以下、浦田):2017年に設置した地域創造コースは、防災学習を軸にしつつ、黒潮町と本校が連携して探究的な学びを進めていくものです。地域学は、学校設定科目としてこのコースに組み込まれています。

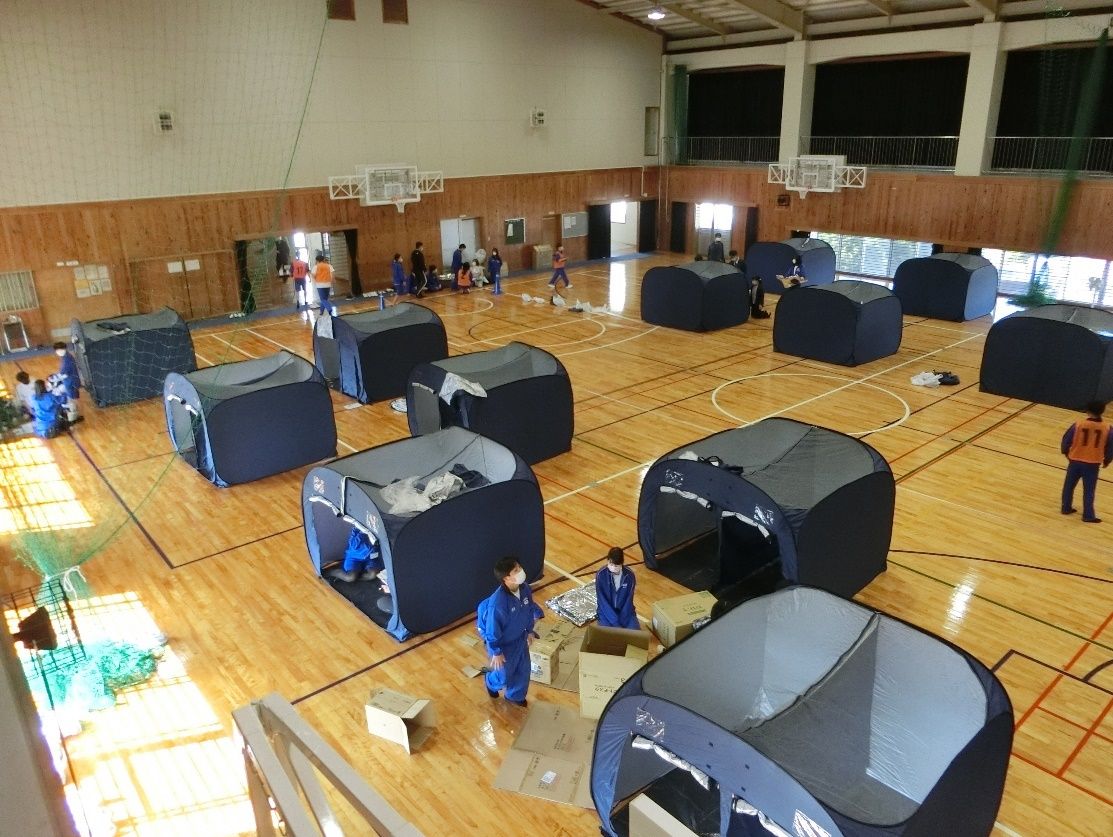

2021年から主催する避難訓練「大方高校防災day」には、黒潮町役場、地元企業なども参加(提供:高知県立大方高等学校)

地域学は、黒潮町役場や社会福祉協議会などを通じて得られる地域のニーズが起点になります。黒潮町は高齢化率が45%ほどにのぼるため、防災に関しても、高齢者や「要配慮者」の救助・支援が大きな課題です。その課題を踏まえつつ、解決策を検討・発案して、実際の活動につなげていきます。

グランドデザインはあるものの、年間単位で使う教材をつくることは難しいため、防災に関する地域のニーズを“生きた教材”にした実習が主体になっています。

――具体的にはどのような授業を実施したのですか。

浦田:防災は、直面してみないとなかなか意識することが難しいテーマです。そのため、1年生では「未来へのメモワール」として、災害から守りたい大切なものを考えることで、災害に対して備える意識の向上を目的とする活動も行なっています。

この活動では被災時に守りたい大切なものを考え、普段、気にも留めなかったものが実はかけがえのないものであったと気づき、あたりまえの生活への感謝や大切なものの存在について、改めて見つめ直していくことを目的としています。

「未来へのメモワール」の生徒の作品(提供:高知県立大方高等学校)

このような意識付けによって、生徒側も漠然と「地域」を考えるのではなく、「このおばあちゃんを救いたい」「この日常を守りたい」という具体的なイメージをもつことができます。高齢者や要配慮者も多いなかで、自分ごと化できると生徒のモチベーションも変わっていきます。

「先生が教えて、生徒が教わる」という関係性を壊して、一緒に考える教育へ

──今回のプロジェクトで生徒にはどのような変化が見られたでしょうか。意識をしたことも含めて教えてください。

石丸:意識したことのひとつが、探究に積極的・消極的なそれぞれの生徒、成績が上位・下位それぞれの生徒が、おのおの意欲的に取り組めるように工夫したことです。自走が難しい生徒への支援はもちろん行いますが、そちらばかりが手厚くなってしまうと、すでに先に進んでいる生徒は時間を持て余してしまいます。そのため積極的に進めることができる生徒はどんどん先に進めるような設計にしました。

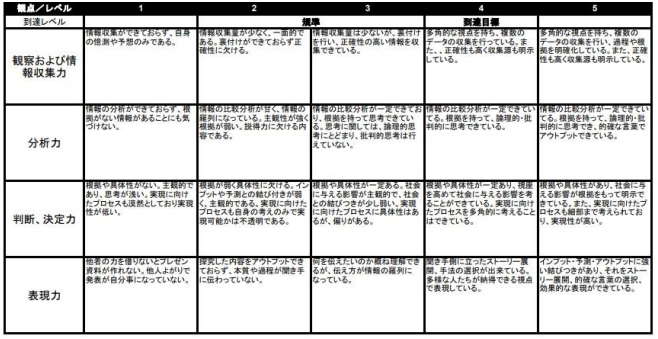

そこでルーブリックを生徒にも開示し、自分に合ったレベルで探究活動に取り組めるように促しました。ルーブリック評価を先生と生徒で一緒に確認し、自分で評価をしてもらったうえで、どうすれば次のレベルを目指せるのかを話し合うようにしました。

例えば、生徒がやってきたことを確認したうえで「いまのあなたの状態はルーブリックの評価2だね。なぜなら、評価2の項目〇〇はできているけど、評価3の項目の〇〇が不十分だから。それができると、もう一段上の評価3に到達しそうだね」といった話をしています。

大方高等学校のルーブリック評価の一つ(提供:高知県立大方高等学校)

このプロジェクトで探究力などの非認知能力を育てることで、進路の面でも、成果が出ています。例年、進学・就職における第一志望の合格・内定率は60~70%だったのですが、2023年度は国立大学の合格者なども現れて90%近くになりました。

生徒たちの一番の変化は、思考力を使った論理の組み立てができるようになったことです。入試や就職面接の際のグループディスカッションやプレゼンテーションでも活かされたため、合格する人が増えたのではないかと思っています。外部の方からは、「大方高校の生徒と話すと、“定義”から話すことに驚かされる」という感想もいただきました。それくらい物事を深く考える習慣がついているのだと思います。

――教員側の変化は感じますか。

石丸:はい、教員も少しずつ変化していると思います。カリキュラム開発者と担当の先生でお互いにコミュニケーションを取りながら進めています。ただ、まだ大きな課題があります。探究学習という決まった答えがないものに対して、「先生が教えて、生徒が教わる」という関係性をどうやって壊して、一緒に考えるかたちにできるのか。それは単に「目線をそろえればいい」という話ではありません。一緒に考えつつも、プロジェクトや担当生徒を俯瞰(ふかん)的に見て、導いていくことが求められます。自分も含め、そこがまだ道半ばだと感じています。

また、探究的な学びの目的の部分までは浸透しきっていなくて、教員の間ではどうしても手法の理解が先行しがちです。例えば「生徒にこういう力をつけさせたいから、こういうレポート課題を出す」と話をすると、「レポートはいつまでに、何文字書かせたらいいか?」という質問が返ってきてしまいます。そういった点では、いまも苦労しています。

地域連携のコツは地域とWin-Winの関係を築くこと

――地域学はまさに地域との関わりが大きなポイントになりますが、学校としてどのように地域と関わりを持っていけばよいのか。コツなどはありますか。

浦田: まずは、地域に貢献しつつ学校や生徒にもメリットが生じる取組を、教員が一生懸命模索する必要があります。そのうえで大事なのは、地域の行政や企業の方に課題を出してもらうところから始めること。地域の方々も、地元の若い世代への教育が大事だということを理解していますし、地域の課題に向き合う姿勢を見せれば、多くの場合は協力してもらえます。

実はわたし自身、この学校に来るまでは地域と連携する機会がほとんどありませんでした。現在は「地域とどうやって連携しているのか」という質問をほかの教員などからよく受けるのですが、彼・彼女らと話すなかでしばしば感じるのは「それはできない」「ちょっと学校では対応が難しい」と、やらずに引いてしまう人の方が多いことです。

そこを一歩踏み出して、かつ学校側の都合を押し付けるのではなく、「地域をより良く」という大きな共通目標を掲げて協議を重ねていけば、良い関係を築いていけるのではと考えています。

大方高等学校の生徒が地元の小学校への出前授業を実施(提供:高知県立大方高等学校)

石丸:課題解決型の学習においても、学校内だけでの学びでは、その深さに限界があります。だからこそ、専門家や企業で活躍している方の知見や経験を共有してもらうことが大切だと感じています。

学校が地域に助けてもらうだけではなくて、互いにWin-Win(ウィンウィン)の関係性でないといけない。関わってくれる人や組織に、何か恩恵をもたらす必要があります。高校生ならではの視点を提供することも1つの貢献ですし、そのようなことを意識してプログラムをつくることが大事だと思います。最近では地元の小学校に対する出前授業なども実施しています。

――2022年度で指定事業としてのソピアの旗プロジェクトは終了しましたが、現在はどのように取組を継続しているのか、費用面を含めて実情を教えてください。

石丸:指定事業が終了して1年が経ちましたが、終わったという実感はあまりありません。

というのも、専門家の方々など関係者との関わりはより色濃くなり、カリキュラムの中身も進化しているからです。そして、教員の力も引き続き高まり続けています。「いまより、もっといいもの」を目指しているからだと思います。

費用面に関しては、高知県の「実践的な探究学習推進」など別の予算を活用しながら続けていますが、潤沢にあるわけではありません。それでも、可能な範囲で、できるだけ高いパフォーマンスを出すことを考えながら進めているところです。

浦田:地域学もプロジェクト開始以前から続いているので、大きな変化はありません。予算については「お金がないから取組が進まない」ということではなく、ないならないなりに進めていく方法はあると考えています。

それから、教員のモチベーションの面も大事です。現状維持ではなく「さらに良くしていこう」という雰囲気を保ち続けないと、取組が停滞する恐れがありますから。

なお、この課題解決学習は必ず複数の教員が担当するようにしていて、毎年少しずつメンバーを入れ替えています。新旧の担当者が協議する場も設けており、円滑な引き継ぎやモチベーションの維持につなげています。

プロジェクトで得た人脈は学校の財産

──最後に、今後の課題や展開について教えてください。

上原:本校は少人数制をうたっていますが、それは入学する生徒の少なさの裏返しでもあって、課題のひとつと言わざるを得ません。人数が減り過ぎれば、学校自体の存続が危ぶまれることになってしまいます。だからこそ今後も、課題解決学習と防災を軸に地域と連携する教育を学校の魅力として、入学生徒を増やしていきたいと思います。

また、本校は人脈をとても大事にしています。例えば京都大学や高知大学などの先生の助けを得ることで、県外で活躍するさまざまな人とつながって連携することができました。オンラインを活用することである程度頻繁に交流できて、生徒の成長にも大きく影響したと思います。

取組の副産物といえるのかもしれませんが、こうした人脈を本校の財産としつつ、異動などで関わる教員が変わったとしても、継続していくようにしていきたいと思います。

※本記事の情報は取材時点(2024年2月)のものです。

高知県立大方高等学校

1948年開校の高知県立中村女子高等学校大方分校を母体とし、2005年に、定時制・通信制を併置した全日制単位制普通科の高知県立大方高等学校として開校。「文理コース」「商業コース」にくわえ、2017年に「地域創造コース」を新設した。高知県黒潮町唯一の高等学校として、地域と連携した防災教育や探究活動を行い、「探究力」「つながる力」「多様性受容力」「レジリエンス」などの育成を目指している。