VRで「安全な危険」を体験。危険予測の重要性を再認識

お話を伺った先生

- 服部 修(はっとり おさむ)先生

-

校長。埼玉県立川越総合高等学校長を経て2023年度より現職。

- 斎藤 晴樹(さいとう はるき)先生 電気システム科

-

教諭(工業部)。電気システム科長。企業、自営業の社会経験を経て2017年度に同校着任。[課題研究]有志生徒による「おもちゃなおし隊」およびハンドボール部顧問。

- 授業資料

事例概要

- 実践している学校・学科

-

埼玉県立秩父農工科学高等学校 工業部(電気システム科・機械システム科)

- 利用しているデジタル教材・デジタル環境

-

MetaQuest3(VRゴーグル)、VR 教材(柱上作業)、Google colaboratory(Python学習ライブラリ)、 Circuit Simulator Applet(回路シミュレーター)、draw.io(作図ツール)、p5.js(JavaScriptライブラリ)、MindMeister(マインドマップ作成ツール)、Wi-Fi(工業部棟全室完備)、モバイルWi-Fi、モバイルモニタ、教員用端末、生徒用端末、プロジェクタ

- どのような学びが可能になったか

-

・VRを用いた高所作業の疑似体験により、危険予測の重要性を実感し理解できた。

- 支援や事前準備のポイント、工夫

-

・工業部棟にWi-Fiを完備し校舎の「デジタルラボ」化を進めている。

・プロジェクタやVRの導入で授業や実習のデジタル化を図る。

・生徒用端末の積極的な活用、レポートのデジタル提出を普及。

・Pythonによるグラフ作成ではデータをすぐに可視化できるようにした。

・VR教材は十分なスペースのある教室で実施。気分が悪くなった場合は、すぐに利用を中止する。

- 導入・活用の成果・今後の予定

-

・VR導入により、生徒は高所作業の危険を実感し、安全意識が向上した。

・デジタル教材の活用で実践的なICTスキルの習得につながった。

・今後はVR教材の自主制作や、360度カメラを用いた作業手順の撮影など、さらなる活用を予定。

VRで高所からの「落下」を疑似体験

本校は農業部、工業部、家庭部の3部7学科を擁する複合型専門高校です。文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に採択されたことから、全校、全学科でDXを展開することを想定し、電気システム科と機械システム科から取組をスタートさせました。「デジタル教材を活用できるスペシャリストの育成」をテーマに専門教科に関するDXに力を注いでいます。

これまで整備したデジタル機器のうち、最も新しいのはVRゴーグルとVR教材です。電気システム科の安全教育の一環で、3年「危険予測」の学習で活用しました。

生徒が在学中に取得する資格の一つに「第一種電気工事士」があります。電柱に登って電線を張る、ビルや工場などの工事を行うときに必要な資格です。高圧を扱う「電力技術」や、安全管理を学ぶ「工業管理技術」などの専門教科の中で、危険予測について座学で学んだあと、事故を疑似体験するためにVR教材を導入しました。

デジタル教材は「柱上作業」というテーマで、体を支える安全帯を正しく使えないと落下してしまうという内容です。これをペアになって行います。1人はVRゴーグルを装着して3D空間で作業を疑似体験します。体の動きは両手に持ったコントローラで操作します。もう1人はVR画面をミラーリングした外部モニタを見て、注意すべき点をアドバイスします。これを交互に行うことで、座学の学びを一歩深められると考えました。

VRゴーグルをかけると視界は高所作業のCG画面になります。安全に作業するには目視を欠かさず、体のバランスを保たねばなりません。今回は全生徒が落下する場面を体験しました。落下の瞬間、生徒たちは驚きの声をあげたりしゃがみこんだりしていました。事前に教員も試したのですが、落下する恐怖感をリアルに得られます。

ひと通りVR体験をしたあと、ゴーグルを外し、座学で学んだ知識を復習しました。ポイントは「3点支持」を守ることです。手と足、安全帯の綱の3点を確保すれば高所での作業で落下のリスクを抑えられます。実際の現場では肩や太ももなどを複数のベルトで支えるフルハーネス型の安全帯が使われますので、そのことも解説に加えました。生徒は危険予測の重要性を再認識することができました。最新のデジタル機器に触れながら、授業や実習では不可能な「安全な危険体験」ができたことは貴重な時間だったと思います。

VRゴーグルをつけている生徒は、CG画面により高所から下を見ることができる。

斎藤教諭が実際の安全帯を見せて解説

指導上の工夫~デジタルラボ化でデジタル活用を日常化

VRに限らず、日ごろの授業でハードウェア、ソフトウェア両面からデジタル活用を強化しています。

2024年度は工業部棟にWi-Fiを完備してデジタルラボ化。これにより学校のどの教室でもクラウド環境にアクセスできるようになりました。実習テキストはすべてデジタル化して生徒に配信しています。端末上では拡大縮小も自在にできますし、資料や画像もカラーで見ることができます。教材自体を更新したいときもリアルタイムでできます。

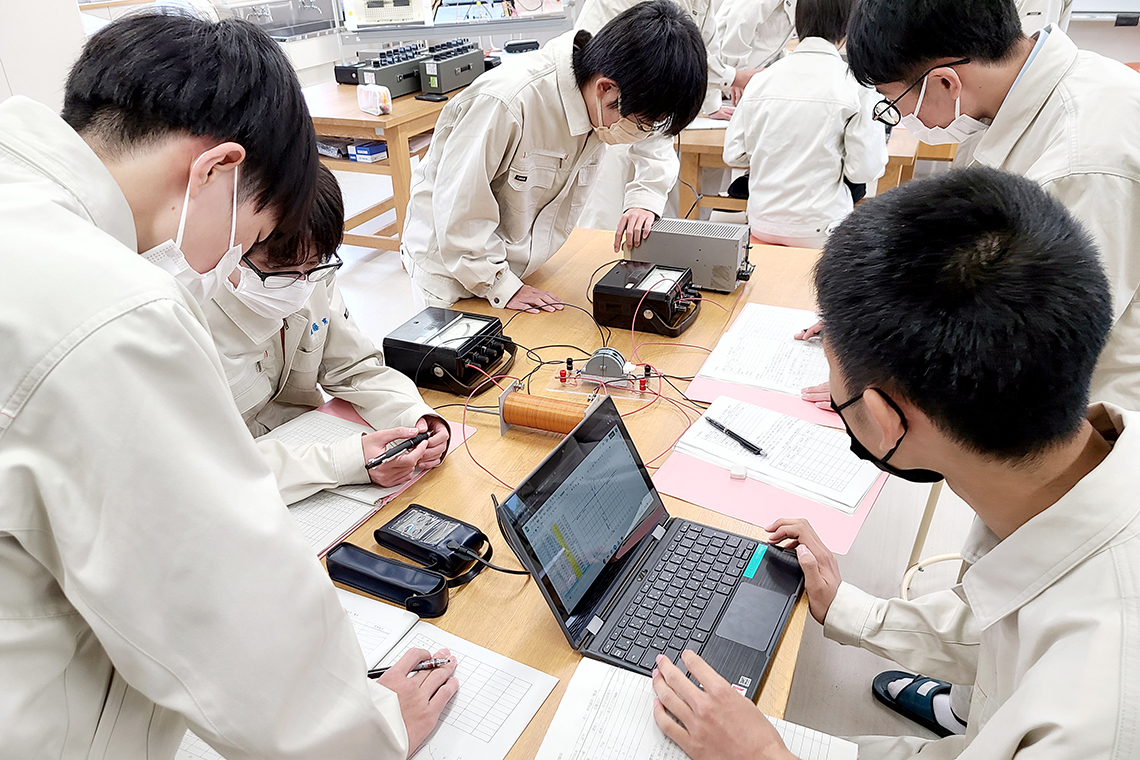

実験や実習もデジタル化を進めています。

回路に電圧を加えて電流や電力を測定する電気測定実習では、結果を生徒の端末でリアルタイムにグラフ化しています。グラフ化のプログラムはPythonで生徒が作成し、実習レポートもデジタルで提出するという流れができました。測定結果をグループで分析する際に便利な「モバイルモニタ」もあります。

電気測定実習で測定データを記録し分析にかける。(提供:埼玉県立秩父農工科学高等学校)

3年の課題研究でもデジタル機器を積極的に取り入れています。EVカーの開発とレース出場は代々受け継がれているテーマですが、「モバイルWi-Fi」を使ってレース会場で走行データの解析をその場でできるようになりました。

工業部棟のデジタルラボ化により、生徒もデジタル教材に触れる機会が増え、自分の考えを、デジタルツールを活用して解決していこうとする姿勢が育っています。

課題を乗り越える~未知の実習に生徒とチャレンジ

ICTを活用してできることは増えています。生徒にどのようなかたちでそれを経験させればよいのか教員も試行錯誤の日々です。

例えば、電気測定実習のリアルタイムグラフ化のプログラムを作成する際には、「誰でもつくれる」経験を大事にしています。ゼロからつくるのではなく、データを入力するGoogleスプレッドシートや、Pythonコードのひな型をつくって共有し、取り組みやすくしています。

一方、教員と生徒がともに挑戦する授業もあります。ブラウザ上でコーディングしてCGを作成できる「p5.js(ピーファイブジェーエス)」というプログラミングツールがありますが、生成AIを活用しながら「オリジナルの秩父夜祭花火のCGを作ろう」と呼びかけたところ、個性豊かな作品が完成しました。これからのプログラミング教育のあり方を垣間見た思いでした。

生徒の変化~VR体験で高まる安全意識と学びの楽しさ

VR教材を使った疑似体験は、生徒の安全意識を高めることにつながったと思います。生徒たちは、デジタル教材の扱いには慣れており、VRゴーグルの装着や、両手に持つコントローラやボタンの使い方はすぐに理解して操作できました。体験した生徒からは「VRを経験したことがなかった。今日初めてやってみてゲーム感覚で体験したことが学びにつながるのは楽しい」「3D空間の中で高所作業の体験ができたのはよかった」という感想がありました。デジタル教材が学習に役立つと再認識できたのではないでしょうか。

何より、新しいデジタル教材に生徒が素直に向き合い、そこからさまざまなことを吸収してくれることをうれしく思っています。VRは授業ではなく放課後に試してみるかたちで始めたのですが、定期テスト直前にもかかわらず多くの生徒が関心を示していました。

資格取得に向けた学習では、確認のための小テストや練習問題をGoogleフォームで作成して生徒に提供しています。生徒も手書きで課題やレポートを提出するより気持ちのゆとりがあるようで、前向きに学習に取り組み、以前より記述量が増えています。生徒とデジタル環境を通してやりとりする機会が増え、個別の状況を把握しやすくなりました。

教員の変化~挑戦と創造で進化するDX教育

新型コロナ禍において、電気システム科ではオンライン学習を「失敗するかもしれないけれどやってみよう」と生徒と教員の協力のもと、チャレンジしてきた経緯があります。この経験を経て、教員も失敗や間違いを恐れなくなりました。DX 推進も同じです。完璧に準備してからできるものなどありません。生徒とともに失敗も含めて楽しむ気持ちは忘れたくないです。

これからはVRの可能性を追求していきたいと考えています。今、考えているのはVR教材の制作です。360度カメラで作業の手順を撮影し、映像をVRゴーグルで再生する教材をつくれば、生徒の理解度も深まり技能の習得も早くなるかもしれません。蓄積してアーカイブ化すれば学校の財産になります。

高校のDXとは、「便利だからやってみよう」ではなく、「生徒に何らかの技能を身につけさせたい、体験させたいからこうしたい」と発想すべきではないでしょうか。多様なデジタル教材に触れることが、現代のICT活用やDXに対応できる技術者への第一歩になると信じて、これからもデジタルラボの充実をめざしていきます。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2025年1月)のものです。

Pagetop