農業にビッグデータを活用。生徒の学び方が変わった

お話を伺った先生

- 髙橋 正英(たかはし まさひで)先生

-

校長。高知県立春野高等学校教頭を経て2021年度同校着任。2021年度に完成した統合環境制御型ハウスを活用した新たな園芸技術の学習を推進している。

- 安部 誠一郎(あべ せいいちろう)先生 園芸システム科

-

園芸システム科 科長。社会人を経て農業科の教員になり、7年目。「高知県産業教育内地留学者制度」に応募し、2022年度に高知大学IoP共創センターでデータ解析やプログラミングなどを学ぶ。

事例概要

- 実践している学校・学科

-

高知県立幡多農業高等学校・園芸システム科

- 利用しているデジタル教材・デジタル環境

-

IoPデジタル教材(独自開発教材)、生徒用端末、Google for Education(ドキュメント、スプレッドシート)、環境モニタリングセンサ

- どのような学びが可能になったか

-

・生育データや環境データを分析することで、データサイエンスの手法を学べるようになった。

・クラウドで県内の農業高校生や、農業生産者のトマト栽培の情報にアクセスでき、自分たちの栽培・管理方法との比較検討が可能になった。

- 支援や事前準備のポイント、工夫

-

・「IoPデジタル教材」の開発

・生育データの測定から入力までを生徒自身が行うよう支援

・データ分析をするための簡単なプログラミングを指導

- 導入・活用の成果・今後の予定

-

・生徒たちが最新の農業技術にふれながら、データ分析や問題解決能力を養うことができた。

・大学や県内の農業高校、現役の生産者とのやり取りを通じて、実践的な知識や経験を得ることができた。

・外部との連携で生徒にコミュニケーション力や社会性が身についた。

・農業だけでなく理科や数学、情報などと連携し、トマト栽培を通じた教科横断的な学習を展開したい。

トマト栽培に適した環境をデータから導き出す

トマトのビニルハウス栽培に代表されるように、高知県は施設園芸農業が盛んです。ハウス内は温度や湿度、CO2などの環境を制御しやすく、デジタル化と非常に相性がよいため、本県では農家がもつさまざまなデータをクラウドに蓄積し、各農家で生産に役立てています。

このような農業に関するデータを生徒が活用し、農業生産について考える力をつけてほしい、どのような分野に進んでも必要になるであろうデータサイエンスの力を伸ばしたいと考えました。社会にあふれるさまざまなデータや数値から、根拠をもって物事を考える力を身につけてほしかったのです。

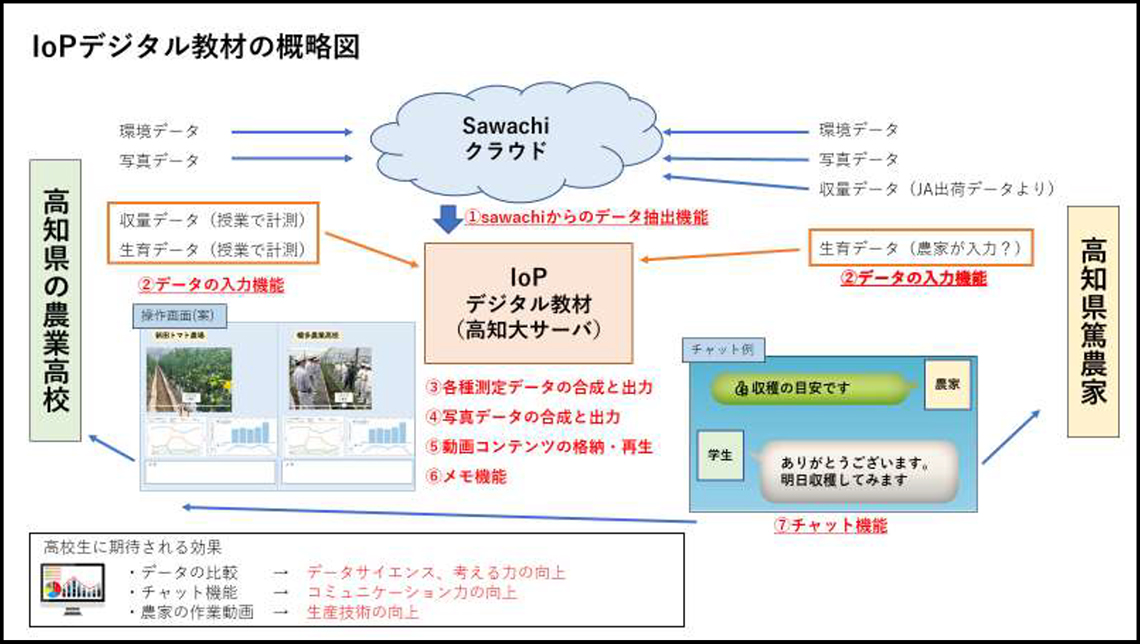

そこで、2022年度に高知大学のIoP共創センターに本校の教員を研修に派遣。その成果として高校生向けの「IoPデジタル教材」を開発しました。高知県のIoPクラウド「SAWACHI」に蓄積されている環境データや生育データを高校生が閲覧でき、比較や分析ができるブラウザベースのツールです。サーバは高知大学に協力いただいています。

IoPデジタル教材は現在、学校の実習で栽培するトマトの生育データを入力したり、ハウス内のセンサで自動取得される環境データを集計したりできます。ハウス内の様子や作業の様子などを撮影した動画コンテンツも保存・再生できます。チャット機能やカレンダー、メモ機能もありますが、まず、学校のハウス内のCO2や日照、温度湿度などを測る環境モニタリングセンサを製作するところから始めました。

IoPデジタル教材の概略図(提供:高知県立幡多農業高等学校)

ビニルハウス内の環境を知る手がかりとして温湿度センサを製作し設置した。

IoPデジタル教材に、本校のビニルハウスで栽培しているトマト3品種の株の高さや茎周、葉の茂り方などの生育状況を測定して入力します。温度や湿度、CO2濃度などのハウス内の環境のデータは、「統合環境制御盤」により自動測定・自動入力されます。本校では統合環境制御型ハウス(※)を導入しているためです。本校の2、3年生だけではなく、高知県立高知農業高校、県内のトマト農家、高知大学にも協力を依頼して、トマトの生育状況のデータを測定・入力してもらいます。(※ハウス内外のデータを基に天窓、暖房、カーテンなど複数の装置を連携させて環境をコントロールできる)

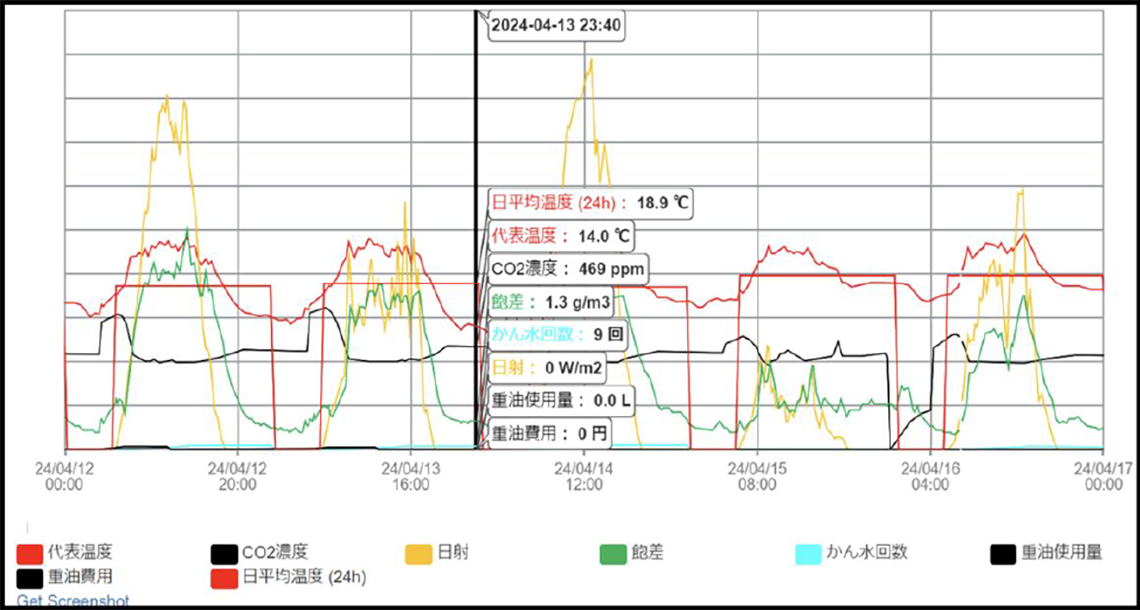

温度や湿度、CO2濃度などのハウス内の環境データは、「統合環境制御盤により自動測定・自動入力される。(提供:高知県立幡多農業高等学校)

トマトの生育調査をする生徒

そして、これらのデータを場所や品種ごとに比較検討し、違いが生じた要因を検討します。例えば、同じ日の同じ時刻でも、ハウス内のCO2の濃度や温度、湿度、日射量は異なります。

授業では、トマトの株の太さである茎周や伸長量、糖度、収量などの生育状況と合わせて比較し、冬場のトマト栽培に適した環境を考察しました。さらに、本校と高知農業高校、トマト農家の複数地点でグラフ化して比較。自分たちの育て方と、ほかのところの育て方はどう違うのか、何をコントロールしたらよいのかを探ります。

ハウス内の環境は、収量を多くすることが目標なのか、収量より糖度やおいしさを追求するのが目標なのか、など、めざすものによって変えることが一般的です。本教材の利用により、生徒自身がトマトをどのようにつくりたいかについて考察することができました。2024年度の3学期には生徒のスライド発表の様子を撮影した動画を、IoPデジタル教材にアップロードしました。それを視聴したトマト生産者の方にコメントしていただくなどのフィードバックを予定しています。

指導上の工夫~さまざまな角度から検討させる

生徒はトマトの育ち方の測定から集計、データ入力を行います。2024年度はGoogleスプレッドシート上で、栽培環境の改善を検討するためのデータの加工を指導しました。データを分析する際は、トマトの生育に影響を及ぼす要因を、生徒に考えさせるように指導しています。「こういう可能性もあるのではないか」「1日のデータではなく、10分ごとのデータで見てみよう」など、条件を変えるなどして、多面的なものの見方ができるよう促していきます。

測定したトマトの生育データを「IoPデジタル教材」に入力する。

課題を乗り越える~教科横断的な学習が不可欠に

2023年度に開発したIoPデジタル教材は、2024年度は生徒が1人1台端末を活用しながら生育調査とデータ分析ができるまでになりました。

しかし、本格的なハウス制御作業まで到達できなかったのが課題です。今後は、ハウス全体の収穫まで丸ごと生徒に任せられるようにするため、まずは、データを分析した後に、生徒自身がハウスの環境を制御するようにしたいと考えています。うまく育たない可能性もありますが、その失敗も含めてよい学びになるでしょう。生徒の手に委ねることが、主体的・対話的で深い学びにつながると考えています。

生徒が課題解決的に栽培に取り組む場合、「教科横断的」なアプローチが不可欠です。例えば、本校の「はたのうトマト」のおいしさを評価するため、糖度や酸度を測定する理科実験、数学の統計学を用いた実験データの処理、情報で学んだデータ管理やグラフ・表の作成などを行う――といったかたちです。

すでに理科の教員から提案された指導計画をぜひ実現したいと考えています。トマトの生育メカニズムやおいしさの秘密を体系的に理解すると、仮説検証型のトマト栽培が可能になります。生徒はより深い学びを経験できるはずです。理科的な事象や他の教科の内容を、農業を通して理解することができ、農業系上級学校への進学意欲が高まることも期待できます。

生徒の変化~なぜ? と考える習慣がついた

生徒はスプレッドシートでピボットテーブルを作成するといった表計算ソフトやデータの扱いが上達しました。また、計測した生育・環境データのうち、糖度と水分の関係などを自動計算するプログラミングにも挑戦し、成功させました。

生徒の思考力も、間違いなく高まった実感があります。農業系の進路を選んだ生徒にとっても、そうでない生徒にとっても話し合いで「なぜだろう」と考える場をもてたことがよかったと思います。

生徒たちの育てた「はたのうトマト」は販売行事「はたのう祭」でも好評

教員の変化~農業教育の最先端にふれ指導観が変わる

高知大学で1年研修し、プログラミングやデータ分析などを学ぶことで、農業の指導観が変わりました。これまでは体験学習を大事にしていたのですが、植物の生育にしてもハウス内の環境にしても今はデータが豊富にある時代です。この豊富なデータを学習に活かし、農業という題材で生徒たちに思考力・判断力・表現力をつけてほしいと思えるようになり、その思いがIoPデジタル教材というかたちになりました。

今後も高知県が誇るIoPの見識や技術を、教育にどう活用するかを考えていきたいです。作業動画や、栽培歴のデータ、画像などをさらに充実させ、将来的には「トマト栽培のことなら、IoPデジタル教材があればデータ分析や活用まで含めて学ぶことができる」と思われるような教材に成長させていきたいと考えています。

農業とICT教育の新たな可能性を見出せれば、生徒にとって学びのある農業教育が提供できますし、農業高校の存在感が再認識される機会になると考えています。

豊富なデータを活かすことができる思考力・判断力・表現力を生徒が身につけてほしいと考えている。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2025年1月)のものです。

Pagetop