共同の“振り返り”で潜水技術の「コツ」をつかむ

お話を伺った先生

- 大家 浩志郎(おおや こうしろう)先生 海洋科

-

情報科の教員を経て水産科の教員免許を取得。同校の海洋科で潜水技術を教える。卒業生でもあり、潜水士免許やダイビングインストラクターの資格をもつ。

- 松元 研太(まつもと けんた)先生 食品流通科

-

食品流通科主任。水産高校での教育実習の経験が忘れられず、水産科の教員をめざす。現在は食品流通科で水産食品の加工を指導。伝統の「マグロ油漬け缶詰」の実習ではラベルに二次元コードを掲載し、生徒の学びの過程がわかるよう工夫した。

- 授業資料

事例概要

- 実践している学校・学科

-

福岡県立水産高等学校・海洋科 マリン技術コース 「マリン技術」

- 利用しているデジタル教材・デジタル環境

-

水中撮影用デジタルカメラ、生徒用端末、Google ドキュメント

- どのような学びが可能になったか

-

・生徒が潜水実習時の体の動きを客観的に把握できるようになり、潜水技術を効率よく学べるようになった。

・互いに評価をし合うことで表現力や自己肯定感を高めることができた。

・教員が一方的に指導するのではなく、生徒の気付きを引き出したうえで、より深い示唆を与えられるようになった。

- 支援や事前準備のポイント、工夫

-

・実習風景を映した動画から、生徒の気付きになりそうなシーンの動画を編集する。

・生徒が意見を書き込める「潜水意見交換用ドキュメント」を用意し、共同編集できるようにする。

- 導入・活用の成果・今後の予定

-

・潜水実習の学習効率がアップ

・水中で活用できるデジタルツールの充実

潜水実習の撮影映像で改善点を振り返り

本校の海洋科・マリン技術コースは定員20名、潜水士を養成するコースです。潜水実習を通してダイビングに必要な知識と技術を学ぶ内容です。取得できる資格は潜水士、港湾潜水技士(3級)、ダイビングライセンス(初級・中級)などで、卒業生は潜水工事を担う企業や、マリンスポーツ業、観光業などに資格を活かすことができます。

厚生労働省が管轄する「潜水士免許」の資格取得は、本校では必須です。その資格取得に向けて学校設定科目「マリン技術」は中核となる授業です。本校のプールを使って行う潜水実習「マリン技術Ⅰ」(4単位)と座学「マリン技術Ⅱ」(2単位)からなります。

授業ではマリン技術Ⅰで練習した潜水の様子を動画に撮影し、翌週にマリン技術Ⅱの座学で振り返り、1枚の「Googleドキュメント」に振り返った内容を共有しています。

まず、潜水実習時に動画を撮影します。実習の授業では教員が手本を示して説明したうえで、実際に水中で生徒が動きます。

潜水実習で水中マスクをつけると、上下左右は陸上にいるときほど見えず、視野が狭くなります。実習は2人1組で複数のペアが水中で行いますが、生徒はほかのペアの動きを目視する心の余裕はほぼありません。そのため、水中では見えにくい範囲を教員が撮影し、教室での振り返りの際に見ることができるようにしています。

「自分は相手からこんなふうに見えている」「水中では見えていなかったかもしれないけれど、この時のペアはこうなっていた」と生徒自身が気付けるような素材を集めることを心掛けています。

例えば潜水時、ドライスーツの足元に空気が溜まってしまい水面に足から浮いてしまう「吹き上げ」の対処法を考える実習で、正しい対処ができている生徒、時間がかかった生徒の動画を切り抜いておき、次の時間の教室での振り返りに利用します。なお「足に溜まった空気を上半身に戻してから体を回転させる」が正しい対処です。

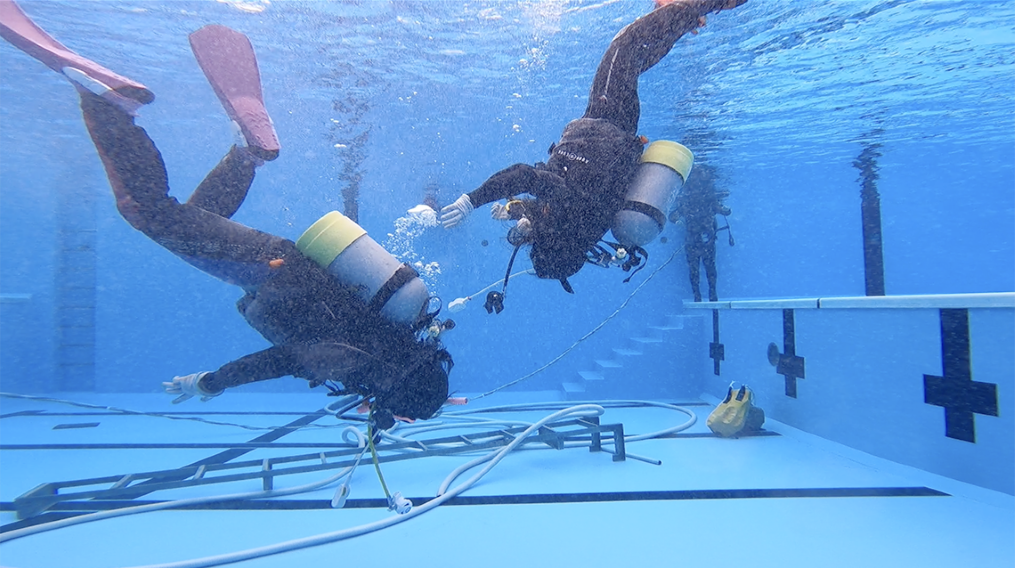

潜水実習に臨む生徒の動きをデジタルカメラで撮影する。よい動きと課題のある動きの両方を映像に収める。(提供:福岡県立水産高等学校)

指導上の工夫~生徒の言語化に注目して考察を深める

うまくいった動画の「よかった点」「改善点」を1枚のシートに編集撮影した映像から、実習テーマに沿った生徒の「よい動き」と「課題がある動き」を事前に切り抜いておきます。実習の次の時間に行う教室での振り返りでは、まず実習のテーマや目標となっている技術を生徒と対話しながら確認します。「吹き上げ」とはどういう現象か、原因は何かなどについて、生徒の言語化を促しながら行います。

次に、事前に準備しておいた「よい動き」の動画をいくつか視聴し、生徒は、なぜうまくいっているのかについてGoogleドキュメントのシートに記入します。「うまかった」「よかった」以外にどれだけ具体的な言葉が出てくるかを大事にしています。多くの生徒が指摘するのは「落ち着いていた」点です。これは水中での事故を未然に防ぐための最重要ポイントです。安全確認の基本を常に再認識できるようにすることは重要だと思っています。

続いて、「足が沈んでから回っている」などの体の動きを言語化したコメントを中心に紹介します。この時は動画をリプレイしながら、言葉と動きを結びつけて確認します。

書き込まれた改善点も紹介し、生徒と対話しながら考えていきます。例えば、吹き上げの対処に「手を使っていた」というコメントが書かれた場合、それはなぜなのか、どうしてそうなってしまうのかを考えるなどです。

私からは「手を使うとバランスが取れると思うけれど、だめなの?」と、誤った考えをあえて出すこともあります。すると「機材が絡まって危ない」「隣にいるバディがけがをするかもしれない」と、これまでに教えた内容が生徒から出てきます。そこを逃さずに潜水技術の基本に立ち返って「手がバディのマスクに当たって外れたら、パニックになるかもしれず危険。これは授業のはじめから伝えていること」などのポイントを押さえていきます。

うまくいかなかった動画の「よい点」「問題点」も記入次に、「課題がある動き」について検討していきます。例えば吹き上げの対処がうまくいかなかった動画例を視聴し、同じようによい点、問題点のコメントを書き込みます。「腰を折るタイミングとフィンキックのタイミングが合っていないから、足が沈む前に横回転をしていた」など吹き上げが解消しなかった理由を具体的に書き込める生徒、うまくいかなかったけれども「頑張っていた」「改善しようとしていた」という意欲や姿勢を指摘する生徒もいます。生徒のよい視点や表現を取り上げて動画を見返し、実際にとるべき動きを教員が実演するなどして確認していきます。

最後に「重要ポイント」を全員でまとめていきます。「お腹に力を入れて足をバタバタと動かし、体が水平になったら横回転してタンクを背中に乗せる」など、メタ認知力が身につき、表現力が豊かになっていきます。

課題がある潜水時の動作を繰り返し見て、生徒同士でアドバイスを考える。一歩間違うと危険を伴うことから生徒たちの表情は真剣だ。

「Googleドキュメント」で共同編集したコメントを見て、教員は実演しながらアドバイスを加える。

課題を乗り越える~みんなで考え、みんなで実力アップ

動画を撮影して振り返る方法は10年以上前から行っていました。

最初は潜水の上手な生徒、みんなのお手本になるような動きをしていた生徒の動画をクラスのほかの生徒にも見せて「こんなふうにやりましょう」と指導していました。

1人1台端末が整備され、ICT活用が日常化してきたことで、Googleドキュメントの共同編集機能を用いて、教員が指導するのではなく「みんなで考え、みんなで実力アップ」をめざすことができるようになりました。

実習時には、生徒は「見て真似をする」ことが基本です。しかし、何度やってもうまくいかないような上級の技術もあります。また、潜水中の動きを言語化するのは難しいものです。考えてわかってはいるものの、自分の意見をはっきりと述べることが苦手な生徒もいます。

この動画視聴による振り返りにより、次の実習では生徒は具体的なイメージやポイントを意識して取り組めるようになります。成功例と失敗例を交互に見て、こうしたらできる、ここは気をつける、とかなり細かい部分まで生徒自身が振り返りで自分の言葉で説明していくことで、言語化とメタ認知が進み、知識が自分のものになっていきます。

また、意見を示す方法が増えたことで、積極的に授業に参加する生徒が増えたこともよい点です。聞くだけ、見るだけ、頭で考えるだけではなく、自分で言語化することが知識を身につけることに有効です。

共同編集による意見集約では、当初「面白いことをコメントしよう」という態度も見られましたが、授業のねらいや、次の実習の何につながるのかという説明、書き込みのマナーを伝えることで、本来の授業のねらいに沿った活動になっていきました。教員が次の潜水実習に役立つフィードバックができるかがポイントだと思います。

自分の意見を入力し言語化することで、表現力が伸びた。

生徒の変化~表現力と自己肯定感が向上

うまくできなかった動画を視聴する場合も必ず「よかった点を見つける」、また、成功例でも「もっと改善できる点を考える」ことを大事にしています。こうすることで生徒は自信をもつことができ、適切な動きや対処方法に関する表現力や自己肯定感の向上につながっていきます。

自分の考えや感じたことを表現する機会が、情報端末の活用で増えたことをうれしく感じています。ふだんはおとなしい生徒も、実はいろいろなことを考えているということが顕在化するため、教員の生徒理解を深める一助にもなっています。

学習効率も向上Googleドキュメントを共有して意見を書き込む方法は、実習時の学習効率の向上にもつながっています。3年生は国家試験である潜水士免許試験対策の指導が重要になるので、実際に潜水を行う実習時間は限られています。そのなかでより効率よく技術を習得するためにも、ICTツールは欠かせないものとなっています。

ダイビングスポーツの世界では、さまざまなデジタルツールが導入されており、スマートウォッチで自分以外のダイバーの空気の残量が把握できるアプリなども活用されています。将来的にはそうした最新技術も授業で紹介し、取り入れることができればと考えています。デジタル技術を活用できるマリン人材を育てるためにも、潜水実習の基本を身につける際にICTを活かすことを重視していきたいと考えています。

福岡県内や沖縄の海でのダイビング実習を有意義なものにするためにも、安全かつ効果的に潜水技術を磨くことが求められている。(提供:福岡県立水産高等学校)

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2025年1月)のものです。

Pagetop