これまで大学改革については,近年の高等教育に対する社会や国民の期待と要請にこたえることを目的として,大学審議会や中央教育審議会の答申を踏まえ,「教育研究の高度化」,「高等教育の個性化」,「組織運営の活性化」を柱とした諸制度の改革が行われてきました(図表2-3-1)。

このような改革の取組に加え,国立大学の法人化,公立大学法人制度の創設,学校法人制度の改善をはじめとする運営システムの改革,法科大学院をはじめとする専門職大学院制度の創設,設置認可の弾力化と新しい質の保証システムの導入などの諸改革も相次いで実施されてきています(図表2-3-2)。

また,近年の新たな状況を踏まえ,改めて中長期的視野に立って,我が国の高等教育の全体に関する将来像を示す必要があることから,中央教育審議会において高等教育の全体像などに関する将来像を検討し,平成17年1月に「我が国の高等教育の将来像(答申)」を取りまとめました。

本答申は,「知識基盤社会(注)」の時代における高等教育と社会の関係を踏まえつつ,平成27〜32年ごろまでを想定した我が国の高等教育の将来像とそれに向けて取り組むべき施策を示しています(図表2-3-3)。

本答申を受けて,平成17年7月に助教授・助手に関する制度の見直し(参照:本章Topics 2)や短期大学卒業者への学位授与などの内容について,学校教育法の一部改正を行いました。また,高等専門学校における単位の計算方法の改善についても関係法令の改正を行いました。さらに,一定の基準を満たした専門学校の卒業者に大学院入学資格を認めるよう,制度改正を行いました。

また,本答申の方向性を基本として,特に大学院教育の改革について検討を行い,平成17年9月に答申「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」を取りまとめました。

本答申においては,![]() 修士・博士課程における教育の課程の組織的展開の強化(大学院教育の実質化)と

修士・博士課程における教育の課程の組織的展開の強化(大学院教育の実質化)と![]() 国際的な通用性,信頼性の向上を大きな柱として,大学院に求められる人材養成機能や博士,修士,専門職学位課程の各課程ごとの目的・役割について整理を行ったほか,魅力ある大学院教育を展開していくための様々な具体的な方策が提言されています。

国際的な通用性,信頼性の向上を大きな柱として,大学院に求められる人材養成機能や博士,修士,専門職学位課程の各課程ごとの目的・役割について整理を行ったほか,魅力ある大学院教育を展開していくための様々な具体的な方策が提言されています。

さらに,これらの提言を体系的・集中的に実施し,国際的に魅力ある大学院教育を実現するため,平成18年3月に「大学院教育振興施策要綱」を策定しました(参照:本章Topics 1)。

文部科学省としては,これらの答申などを踏まえ,積極的に高等教育改革を進めています。

国立大学及び大学共同利用機関は,平成15年7月に公布された国立大学法人法により16年4月から法人化され,89の国立大学法人と4の大学共同利用機関法人(人間文化研究機構,高エネルギー加速器研究機構など)が発足しました。

これまでの国立大学は,基本的には行政組織の一部として位置付けられ,国の予算制度や国家公務員法制の下で,教育研究の柔軟な展開に制約がありました。国立大学の法人化は,国立大学を国の組織の枠組みから外すことにより,自主性・自律性を拡大し,国立大学がより競争的な環境の下で,教育研究の高度化や個性豊かな魅力ある大学づくりに取り組み,国民や社会の期待にこたえてその役割を一層しっかりと果たすことを目的とするものです。

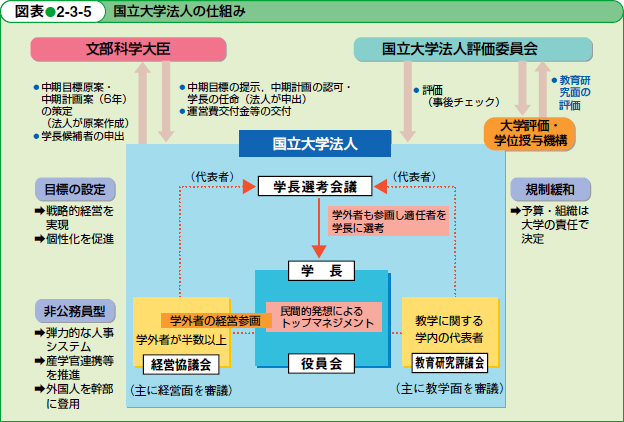

国立大学法人制度の特徴としては,次のようなものが挙げられます(図表2-3-5)。

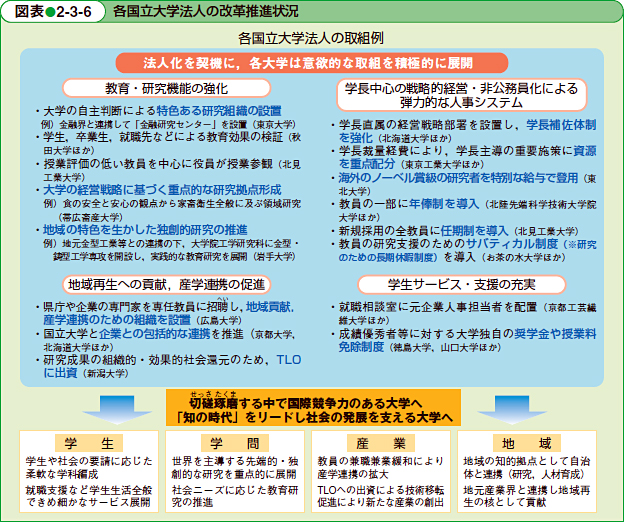

各国立大学法人では,法人化のメリットを生かし,それぞれの理念・特色に応じて,経営体制の確立,教育・研究の活性化,学生支援の充実,産学連携・地域貢献の促進など,様々な取組を積極的に行っており,今後の展開が期待されます(図表2-3-6)。

平成17年10月から,富山県にある富山大学,富山医科薬科大学と高岡短期大学が統合され,新たに富山大学となり,また,筑波技術短期大学が4年制大学である筑波技術大学となりました。国立大学は14年からこれまでに13組27大学が統合し,101大学が87大学となっています(参照:本章第4節1)。

法人化後2年目となる平成17事業年度を終えた国立大学法人等においては,法人運営の状況について,中期計画を順調に実施しているかどうか,国立大学法人評価委員会の調査・分析に基づく評価を受けました。また,平成17年度の決算については,各法人が財務諸表を文部科学大臣に提出し,文部科学大臣は,国立大学法人評価委員会の意見を踏まえた上で,その承認を行いました。この評価結果や財務諸表は,いずれも広く社会に公開されています(参照:https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/09/06100501.htm(※報道発表へリンク),https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/09/06100606.htm(※報道発表へリンク))。

このように,業務運営や財務の状況について,各法人ごとに自ら把握・分析し,その改善を図るとともに,広く社会に説明を行うこのような仕組みは,法人化により初めて実現したものです。各法人においては,このような仕組みによるものも含めて,より透明度の高い大学運営を行うため様々な工夫をしています。

平成16年4月,地方独立行政法人とその一類型としての公立大学法人について定める「地方独立行政法人法」が施行されました。これによって公立大学は,設置者である地方公共団体の判断により法人化することが可能となりました。

公立大学の法人化は,大学の教育研究の特性を踏まえつつ,自律的な環境の下,地域社会の要請にこたえて,優れた教育や特色ある研究に積極的に取り組む個性豊かな魅力ある大学づくりを図ることを目的としています。

なお,これまでの公立大学にはない以下のような新たな仕組みを導入しています。

これまでに,平成16年に1法人が,17年度に6法人が,18年度に15法人が設立されており,その他の地方公共団体において検討がなされています(図2-3-7)。

さらに,文部科学省は,法人経営,教育研究,地域貢献など幅広い観点から,公立大学の法人化を契機とした特色ある取組状況を把握するために,平成17年度までに設立した7法人にアンケート調査を実施し,各法人の取組事例などをまとめて公表しました(参照:https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/03/06030804.htm(※報道発表へリンク))。

平成16年4月,全国55校の国立高等専門学校を設置し,運営する組織として,国立高等専門学校機構が発足しました。

独立行政法人化に伴い,国立高等専門学校の裁量が拡大し,学校運営の弾力化が図られることにより,一層の個性化,活性化,教育研究の高度化が推進されています。

法人化後の国立高等専門学校においては,これまで,ほとんど行われていなかった高専間の人事交流制度の開始や,各校の事務体制スリム化など,そのスケールメリット(規模効果)を生かした積極的な取組を展開しています(図表2-3-8)。

文部科学省としても,今後,国立高等専門学校機構が,このようなスケールメリットを生かした取組を更に広げていくことにより,全国の高等専門学校が地域とのつながりを一層深めながら,人材育成,地域貢献により大きな役割を果たしていくことを期待しており,これを積極的に支援しています。