- 現在位置

- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成31年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成31年度「帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(北九州市)

平成31年度「帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(北九州市)

平成31年度に実施した取組の内容及び成果と課題

1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)

○ 北九州市帰国・外国人児童生徒教育推進協議会

- 協議会事務局…教育委員会事務局

(指導第一課長・指導第一課次世代教育担当課長・指導第一課指導主事)

帰国・外国人児童生徒教育センター校

(会長1名・副会長4名はセンター校の校長)

(幹事1名・副幹事5名はセンター校の専任教員)

- 運営委員会…事務局に北九州市内小・中学校の教職員39名が運営委員として加わり構成している。

○ 帰国・外国人児童生徒教育連絡協議会

- 協議会事務局

- 日本語指導対象児童生徒の担任

2.具体の取組内容

⑴ 運営委員会・連絡協議会の実施

- 帰国・外国人児童生徒教育推進協議会の開催

| 6月26日(水曜日)ウェルとばた 協議会事務局・日本語指導対象児童生徒の担任、希望する管理職 「北九州市の帰国・外国人児童生徒教育について」「日本語指導について」 校種別の情報交換会 |

- 北九州市インターナショナルビレッジ(ふれあい国際交流教室エリア)運営委員会の開催

| 6月5日(水曜日)、7月22日(月曜日) 於:教育センター 協議会事務局・運営委員 北九州市インターナショナルビレッジ(8月2日開催)の打合せ |

- センター校会議

| 第1回(4月23日 あやめが丘小学校) |

| 推進協議会組織づくり、年間計画作成、北九州市インターナショナルビレッジの実施計画の審議等 |

| 第2回(10月2日 菊陵中学校) |

| 連絡協議会の成果と課題、北九州市インターナショナルビレッジの成果と課題、JSL授業研究の中間報告等 |

| 第3回(1月28日 小倉北区役所) |

| 年間のまとめ、次年度の活動計画等 |

⑵ 拠点校等の設置や拠点的機能の整備

- 小学校3校:小倉中央小・あやめが丘小・光貞小(各校に専任教員1名配置)

- 中学校2校:菊陵中(専任教員2名)・浅川中(専任教員1名)

⑶ 日本語能力測定方法等を活用した実践研究の実施

- 独立行政法人教員支援機構「外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修」

研修受講者による伝達講習の実施

- 各センター校で日本語能力を測定

9月から12月にかけて、研究授業対象児童生徒を中心に測定

- JSLカリキュラムに基づく授業公開・協議

9月から12月に各センター校で専任教員による研究授業・協議会を実施

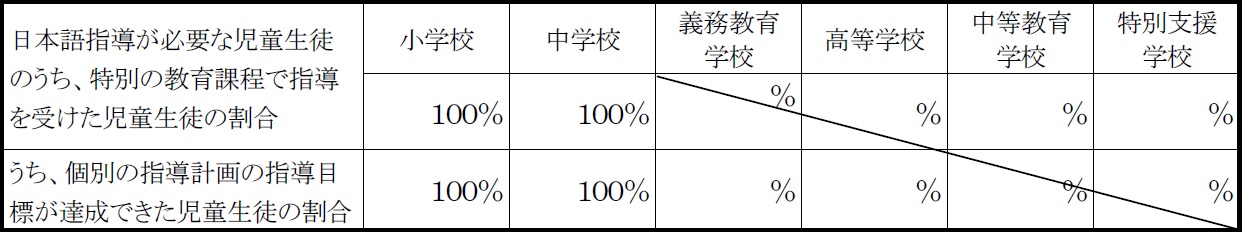

⑷ 「特別の教育課程」による日本語指導

- 個別の指導計画の作成

- 帰国・外国人児童生徒個人票の作成

- 専任会議及び合同会議での指導状況の情報共有

⑹ 日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

- センター校及び居住区の学校への支援員の派遣(センター校5校、訪問校11に派遣)

- 中国語、韓国語、タガログ語、インドネシア語の支援員7名を委嘱・派遣

- 就学時や学期末個人懇談会等で、通訳として活用(要望がある際にできる限り対応)

⑺ 小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

- 学校生活に必要なものや学校行事についての説明

- 対象児童や保護者の日本語能力の把握

⑿ 成果の普及

- 帰国・外国人児童生徒受入や日本語指導についての周知

- 「センター校通信」の配信

- JSLカリキュラムによる授業研究の参観と協議

3.成果と課題

⑴ 運営協議会・連絡協議会の開催

成果

- センター校会議を年間3回開くことにより、北九州市帰国・外国人児童生徒教育推進協議会の事業を計画的に進めることができた。昨年度より会議の回数を1回減らしたが、運営上の支障はなく、業務改善につなげることができた。

- 連絡協議会には日本語指導対象児童生徒の担任が参加した。全体会では帰国・外国人児童生徒教育と本市における帰国・外国人児童生徒受入について説明をした。分散会では校種ごとに情報交換を行った。小学校部会では、担任のもつ不安や悩みについて専任教員がアドバイスを行った。中学校部会では進路について情報提供ができた。

課題

- 教員不足や業務軽減がなされていく中、今後もこの運営協議会の組織体系を維持し、連絡協議会の開催を確実に実施すること。

⑵ 拠点校等の設置や拠点的機能の整備

成果

- 今年度は日本語指導を受けた児童生徒数が延べ83名となったが、センター校においても居住区の各学校においても、日本語指導及び進路指導をきめ細かく行うことができた。

課題

- 北九州市は日本語指導対象児童生徒が市内の広域にわたって在籍しており、センター校への通学が困難な場合は、日本語指導専任教員または日本語指導員が訪問して行うこととしている。センター校以外での訪問指導が今年度も増加し、専任教員が各校へ指導に出向くことが非常に多くなった。指導員の増員は予算的に厳しいため、雇用体系の見直し等を行い、指導体制の充実に努めていく必要がある。

⑶ 日本語能力測定方法等を活用した実践研究の実施

成果

- 授業前に対象児童生徒の日本語能力を把握することができたため、その結果をもとに授業の中でどのような支援が必要であるかが明確になった。

- DLAを活用することにより、4領域の中でどの力が不足しているのかが分かり、それを補うための手だてを工夫することができた。

課題

- 日本語能力測定をするための時間の確保。

- 細かい観点がたくさんあり、測定者によって評価の度合いが違ってくる。今後はさらに正確に測定するための専門的な事前研修が専任教員や当該学級担任に対して必要となる。

⑷ 「特別の教育課程」による日本語指導

成果

- 「個別の指導計画」の作成による、効果的な日本語指導の追及

- 専任会議及び合同会議での指導状況の共通理解をもとに、専任教員と日本語指導員の連携による日本語指導及び教科学習支援の実施

課題

- 「個別の指導計画」の活用の充実

⑹ 日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

成果

- 中国、韓国、フィリピン、インドネシアからの児童生徒については、母語を話せる支援員を派遣することができたため、初期日本語指導及び適応指導が順調に進んだ。

課題

- 今年度日本語指導対象児童生徒の滞在国は18か国であった。すべての言語に対応できるわけではないが、北九州国際交流協会の協力も仰ぎながら、帰国・外国人児童生徒、保護者への支援を行っていく必要がある。

⑺ 小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

成果

- 入学説明会開催前に、各学校へ帰国・外国人児童の入学に関する情報提供を求めたことで、日本語指導を必要とする児童の把握を早い時期から行うことができた。面談の際には、入学時に必要なものや行事等について、保護者の不安や悩みの軽減につなげることができた。

課題

- 就学時健康診断が行われる時期に合わせて、帰国・外国人児童の入学に関する情報提供を求め、その後の入学説明会等で行政通訳派遣の利用することや、日本語指導について説明するなど、関係機関と連携しながら学校・家庭への支援をする必要がある。

⑿ 成果の普及

成果

- 「センター校通信」では、JSLカリキュラムによる研究授業の様子や、各学級でも取り組める日本語支援のヒントを掲載し、日本語指導対象児童生徒の学級での生活に役立てることができた。

- 帰国・外国人児童生徒の受入について、関係課との連携をとることができ、スムーズな受入につなげることができている。

課題

- 「センター校通信」については、教員を対象に作成し、市内幼・小・中・特別支援学校へ配信しているが、まだ周知されていない現状がある。来年度は、センター校通信を職員室内に掲示してもらったり、市内の教職員専用のサイトに掲載したりするなどして、情報を広く発信できるように工夫する必要がある。

4.その他(今後の取組予定等)

- 令和2年度の帰国・外国人児童生徒教育推進協議会で、「特別の教育課程」とともに、特に中学校での成績の考え方について再度周知する。

- 令和2年度以降は、日本語指導員の雇用体系を見直し、外国人児童生徒の母語に対応できる支援員を配置できるようにする。また、指導体制についても見直しを行っていく。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-6734-2035