- 現在位置

- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成31年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成31年度「帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(新潟市)

平成31年度「帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(新潟市)

平成31年度に実施した取組の内容及び成果と課題

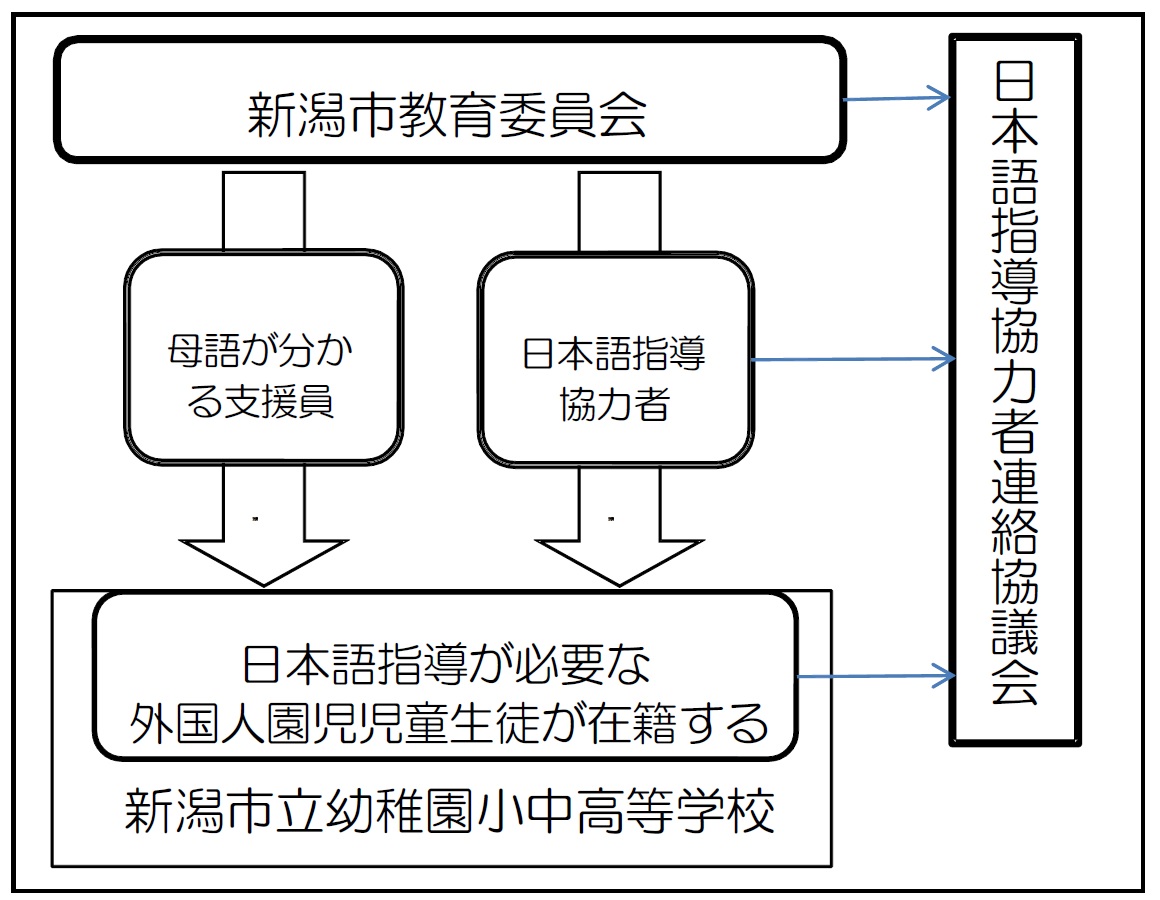

1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)

※日本語指導協力者連絡協議会構成員…日本語指導協力者(12名),教育委員会担当指導主事

派遣対象校日本語指導担当教諭(管理職)

※令和元年度日本語指導協力員登録者(12名)…対応可能言語(英語,中国語,韓国語,スペイン語,ロシア語,ネパール語,ウルドゥ語)

…教員免許を有する支援員6名

2.具体の取組内容

(1)運営協議会・連絡協議会の実施

| 4月 | :第1回日本語指導運営協議会・研修会(参加対象者:拠点校担当者,日本語指導協力者) |

| ・日本語指導初期指導の効果的な実施方法 ・拠点校運営体制について |

|

| :第1回日本語指導協力者対象校連絡協議会 | |

| (参加対象者:日本語指導協力者,協力者派遣校新規担当者) | |

| ・新年度事業実施体制について ・協力者の派遣について(派遣校,派遣回数等) ・特別な教育課程実施及び個別の指導計画の作成について |

|

| 6月~8月 | 日本語指導推進事業運営についての情報交換 |

| (参加者:市教委,日本語指導協力者,国際交流協会担当者等) | |

| ・日本語指導推進事業運営体制の検討 |

|

| 3月 |

:第2回日本語指導協力者連絡協議会 ※コロナウイルス感染症予防のため通信等で協議会・研修会を行った。 |

| (参加対象者:日本語指導協力者,協力者派遣校担当者) | |

| ・事業実施による課題と成果について ・新年度事業実施体制について ・研修(教材研修,日本語指導の支援の在り方について情報共有等) |

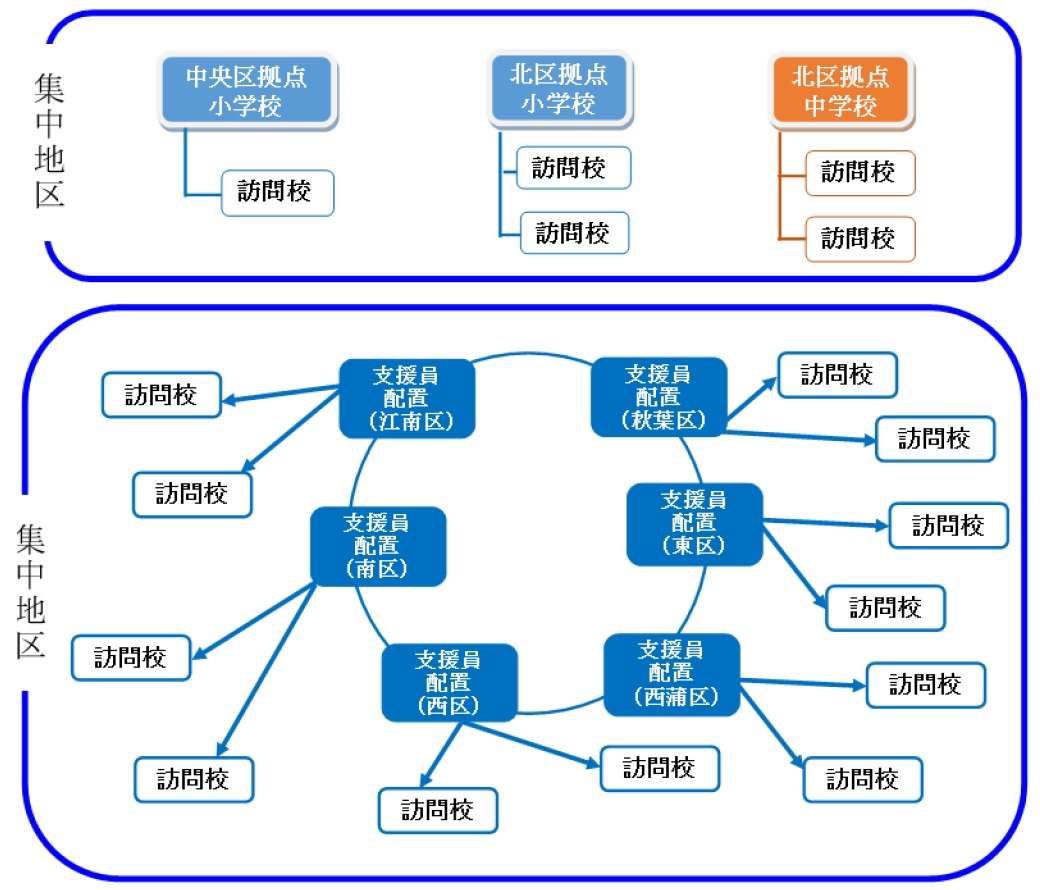

(2)拠点校の設置等による指導体制の構築

- 市内の外国籍及び帰国児童生徒数の実態に応じ教員を配置し,拠点校設置による指導体制の整備を行った。

- 散在地域への対応については,日本語指導協力員を拠点校に設置し,周辺校への巡回等で,拠点的機能をより充実し,個に応じた指導を行えるよう体制を整備した。

【 組織図 】

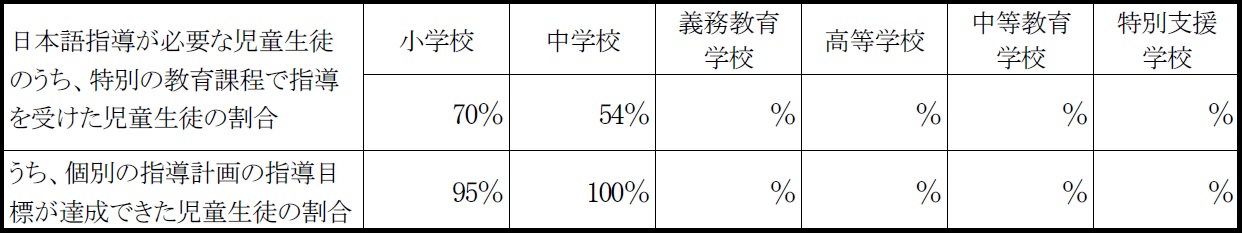

(4)「特別の教育課程」による日本語指導の実施 (必須実施項目)

| 4月 | :「特別の教育課程」の編成と日本語指導の実施及び個別の指導計画作成の説明会 |

| (参加対象:日本語指導協力者,協力者派遣校担当者,拠点校担当者) |

|

| 4月~7月 |

:個別の指導計画の作成(各学校) |

| 9月~2月 |

:個別の指導計画に基づく指導実践 |

| 3月 | 達成目標の評価(各学校) 指導実践の共有 |

(6)日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

- 編入学時に初期日本語指導が必要な児童生徒に対して支援員(日本語指導協力者)を派遣した。

- 編入学時に,初期日本語指導が必要な児童生徒に対して,支援員(日本語指導協力者)とともに,母語がわかる支援員を派遣した。

- 日本語指導が必要な児童生徒に対して,生活への適応や授業への参加を支援するために,必要に応じて母語が分かる支援員を派遣した。

- 日本語使用能力に応じて派遣回数を調整し,日本語指導協力者を派遣した。

(7)小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

| 4月 |

:在籍調査を行い,日本語指導を必要とする幼児の実態を把握した。 |

| 10月 |

:新入学児童保護者に,日本語指導及び入学準備説明会について周知し,希望する園児保護者を対象に,プレスクールを計画した。 |

(8)共生社会における共に学び成長する授業の在り方に関する調査研究の実施

| 4月 |

:在籍調査をもとに,日本語指導を必要とする児童生徒の実態を把握した。 |

| 主に派遣が2年目の対象児童生徒に,教員免許を保有する日本語指導協力者を派遣した。 |

|

| 6月 |

:支援員等と個別に情報交換をして,今後の効果的な授業の在り方について実践や現在の状況,課題について情報共有をした。 |

| 5月~2月 |

:担任と連携して通常の授業改善について検討・実践を行った。 |

| 2月 |

:年度末調査を活用し,効果的な授業の在り方について実践化に取り組んだか調査し,次年度の効果的な取組みに生かせるようにした。 |

(11)高校生等に対する包括的な教育・支援

| 4月 |

:在籍調査をもとに,日本語指導を必要とする生徒の実態を把握した。 |

| 5月~2月 |

:教員免許を保有し,進路指導が可能な日本指導協力者を派遣した。 |

(12)成果の普及

- 教育委員会広報紙において,日本語指導の取組を発信した。

- 市内校長会教頭会等の機会を活用し,日本語指導の取組を周知した。

3.成果と課題

(1)運営協議会・連絡協議会の実施

- 〇新潟市としての日本語指導推進事業の課題や取組方針について共通理解の上で指導を行うことにより指導・支援の質の向上を図れた。

- 〇園児児童生徒の実態に応じて,短期集中型派遣,曜日指定型派遣など派遣方法を工夫することが効果的な指導につながることが確認できた。

- 〇他課と連携し,実態を共有したことにより,通訳の派遣等新たな取組が可能になった。

- ●今年度は,働き方改革を視野に入れ,事業運営協議会を分散して行った。しかし,情報の差が出たり共有が難しい部分があったりした。

- ●第2回日本語指導協力者連絡協議会及び研修会(3月開催)がコロナウイルス感染症予防のため行わず,通信機器等による情報交換及び研修にした。しかし,詳細の説明や実態等共有できない部分があった。

(2)拠点校の設置等による指導体制の構築

- 〇拠点校化することで,複数の職員で組織的に指導に当たることができ,校内体制作りにつながった。

- 〇指導方法や教材等を共有することで,効果的な指導が行えるようになった。

- ●指導経験に差があるため,効果的な研修が必要である。

(4)「特別の教育課程」による日本語指導の実施 (必須実施項目)

- 〇「特別な教育課程」を編成することで,充実した指導実践を行うことが可能になった。

- 〇特別の教育課程を編成し,個別の指導計画を作成することについて共通理解を図り,確実な実施を促した。各校が意識して計画的に日本語指導を教育活動に位置づけることができた。

- 〇特別の教育課程のもと,どのような指導に効果があったかを具体的な事例を挙げて交流したことで,各校のよい取組を共有することができた。

- ●個別の指導計画の立案・活用の方法の周知徹底されていない。

(6)日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

- 〇対象園児児童生徒:44人(幼稚園・小学生・中学生・高校生) 派遣のべ回数:583回

うち母語が分かる支援員の指導(英語・中国語)

対象園児児童生徒:21人(小学生・中学生・高校生) 派遣のべ回数:268回

- 〇派遣回数基準をもとに,日本語指導が必要な児童生徒の在籍している学校全てに派遣できた。

- 〇編入学時に母語が分かる支援員を派遣し,集中して指導を行うことで早く日本の生活に適応できた。

- 〇派遣した学校からの評価は高く,次年度継続派遣の希望が大半である。

- 〇日本語能力の向上だけでなく,生活への適応力の向上,学ぶ意欲の向上などにもつながっている。

- ●派遣基準を終えても,学習言語の習得にまで至らず支援を要する実態,教室での学習に参加できない実態があり,継続指導を希望する学校が多い。

- ●可能な限り,母語が分かる日本語指導協力員を派遣したが,母語の多様化の実態もあり,全ての希望には添えなかった。

(7)小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

- 〇昨年度の実績もあり,特別な説明会を実施しなくても,対象となる園児保護者(1名)へは,直接園から説明することができた。

- 〇対象児の実態を把握し,学校生活への適応を促す支援をすることができた。

- ●現在の所,少人数であるために個別対応が可能であるが,今後増加していく可能性がある。

(8)共生社会における共に学び成長する授業の在り方に関する調査研究の実施

- 〇教科に特有な日本語指導を行うことで,より学力の向上につながった。

- 〇進学就職等キャリア教育の促進のための課題について状況を把握することができた。

- 〇関連機関との情報共有が可能になった。

- ●課題を把握することはできたが,内容が多岐にわたるため,効果的に改善できていない。

(11)高校生等に対する包括的な教育・支援(対象2名 25回)

- 〇教科に特有な日本語指導を効果的に行えた。

- 〇生徒の実態に合った対応をすることにより,生徒が円滑に学校生活を行えるようになった。

- ●高校生の場合,指導内容や進路等が生徒によって大きく異なる。今回は,進路指導を含めた支援が中心であったが,今後は大学受験等の指導方法についての準備が必要。

(12)成果の普及

- 〇広報紙により,取組を発信すると共に,支援員として協力できる人を広く募集をした。そのことにより多くの支援員から協力いただける体制が整った。

- 〇日本語指導の実際,受入の際の留意事項等を各校に周知したことにより,外国人帰国児童生徒受入の際に,各校の対応が円滑に行われるようになった。

- 〇他機関との連携がより深まった。

- ●事業を持続していくシステムの構築を視野に入れた成果の普及の場がさらに必要がある。

4.その他(今後の取組予定等)

(1)運営協議会・連絡協議会の実施

- 効果的な連絡協議会・研修会等の設定の仕方を検討していく。

- 第2回日本語指導協力者連絡協議会及び研修会(3月開催)の内容について、年度始に再度周知していく。

(2)拠点校の設置等による指導体制の構築

- ICTを活用した指導方法を検討し,さらに効果的な指導方法を検討する必要がある。

- 散在地区が多いという特性上,多人数在籍する学校が変動する場合がある。実態把握を確実に行い,より効果的な配置を行う。

(4)「特別の教育課程」による日本語指導の実施 (必須実施項目)

- 特別の教育課程について,担当者だけでなく,校内で周知し組織的に指導を進めていけるよう働きかけていく。

- 個別の指導計画の立案・活用の方法について,研修でさらに丁寧に指導をしていく必要がある。

(6)日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

- 多言語が分かる協力員を募集・採用していく。

- 研修を充実し,対象園児児童生徒の発達段階に応じた支援ができるようにしていく。

(7)小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

- 説明会やその内容等を整理し,今後システム化していく必要がある。

(8)共生社会における共に学び成長する授業の在り方に関する調査研究の実施

- 課題情報を整理して,計画的に改善していける体制を整える必要がある。

(11)高校生等に対する包括的な教育・支援

- 大学受験等を視野に入れた指導方法を模索・準備が必要である。

(12)成果の普及

- 事業を持続していくシステムの構築を視野に入れての成果の普及の場をさらに模索していく。

- 対象園児児童生徒が現在在籍していない学校・教職員への周知を積み重ねることが必要である。

- 発信方法について,さらに検討し,広く情報発信ができるようにしていく。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-6734-2035