- 現在位置

- トップ > 教育 > 国際教育 > CLARINETへようこそ > 帰国・外国人児童生徒教育情報 > 帰国・外国人児童生徒教育等に関する施策概要 > 帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~) > 平成31年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要 > 平成31年度「帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(越前市)

平成31年度「帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」に係る報告書の概要(越前市)

平成31年度に実施した取組の内容及び成果と課題

1.事業の実施体制(運営協議会・連絡協議会の構成員等)

・教育委員会

外国人児童生徒担当指導主事1名、外国人児童生徒教育担当者(常勤10名、臨時10名)

・校長会・教頭会・

各学校長、各学校教頭

・外国人児童生徒教育担当者連絡協議会

教育委員会担当者1名、日本語指導を必要とする外国人児童生徒が在籍する学校の外国人児童生

徒教育担当教員6名、日本語初期指導担当者2名、アクセスワーカー6名、日本語基礎指導担当者12 名

・各小中学校

校長、教頭、教務主任、外国人児童生徒教育担当教員、外国人児童生徒基礎指導員

2.具体の取組内容

(1)運営協議会・連絡協議会の実施

- 運営協議会

年1回 県教育委員会主催(外国人児童生徒在校の担当教員、地区指導主事等)

- 連絡協議会

年3回 市教育委員会主催(学校担当者、学校児童生徒対応支援員等)

(4)「特別の教育課程」による日本語指導の実施

- 「特別の教育課程」による日本語指導に向けた取組

「特別の教育課程」の編成と実施についての説明、個別の指導計画の作成、個別の指導計画に基づいた実践の中間報告、計画の見直し

(6)日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

- 日本語基礎指導員8名を派遣し、児童生徒に対して、生活支援・学習支援を行う。

(7)小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

- 2月に外国籍の保護者を対象とした入学説明会を実施

小学校の教育課程(時間割、教科、教科書等)、小学校の生活(授業時間、給食、清掃、学校行事、学校のきまり等)、教育相談(家庭訪問、保護者会、個人面談)、個別相談等を行う。

(10)ICTを活用した教育・支援

- 日本語初期指導が必要な児童生徒が在籍している学校に多言語翻訳機を配置し、学習場面や生活場面等で活用する。また、保護者との対応時においても効果的に活用する。

- 市において整備を進めているICT環境を、指導に積極的かつ効果的に活用していく方法を研究する。

(12)成果の普及

- 外国人児童生徒教育担当者連絡会における実践報告

- 成果を発信し、地域の関係者で成果と課題を共有

3.成果と課題

(1)運営協議会・連絡協議会の実施

- 学校で抱えている課題を関係機関と協議することで、指導の充実、改善につながることを実感した。特に、言語の習得レベルや発達段階に応じた指導、支援のあり方について、各校の支援状況や情報を共有することにより、今後の日本語指導に生かすことができた。

(4)「特別の教育課程」による日本語指導の実施

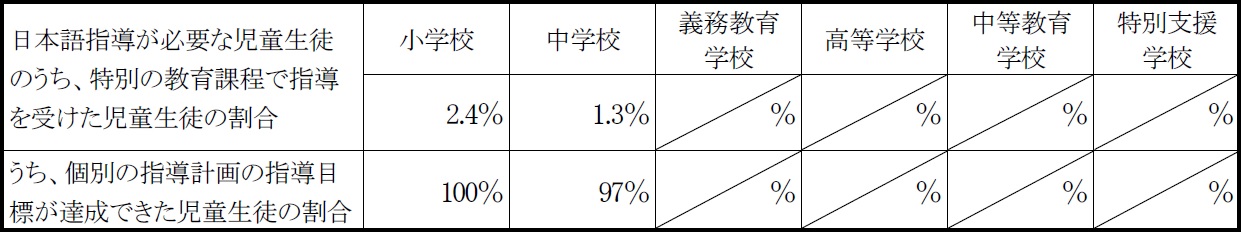

- 市内の学校のうち約4割の学校にて「特別な教育課程」による日本語指導が実施した。個別の指導計画を作成することにより、児童生徒の実態や課題を把握し、日本語能力に応じた指導に活かすことができた。さらに、日本語指導員や日本語指導担当教員との連携を図り、見通しをもった指導を行うことにより、一人一人に合わせたきめ細かな指導・支援が可能となった。

(6)日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣

- 日本語指導を必要とする児童生徒に対して、実態応じた適切な学習支援や生活支援を、計画的、継続的に行うことができた。

(7)小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール

- 小学校への就学に関して、外国人児童生徒および、保護者の不安を解消し、スムーズに就学できるように支援することができた。また、市における支援体制について周知することができた。

(10)ICTを活用した教育・支援

- 授業や休み時間等でコミュニケーションを図り、生活支援・学習支援をさらに効果的に行うことができた。また、今まで保護者対応で、負担が過重になっていたアクセスワーカーの負担を軽減することができた。

(12)成果の普及

- 外国人児童生徒教育の教育実践と研究の成果を共有し、新たな課題(転入者の低年齢化等)に対応することができた。

4.その他(今後の取組予定等)

- 「特別の教育課程」による日本語指導を充実させるため、引き続き、各学校、各機関と連携しながら、日本語指導の充実を図っていく。さらに、個別の指導計画を活用した指導体制を充実させ、個に応じた支援を継続して行っていく。

- 一人ひとりの日本語能力に応じた教材開発や学習活動を考えながら、学力保障につながる日本語指導について実践研究を進める。さらに、各校の指導案や教材を集約するなど、市全体で情報の共有化に努める。

- 「個別の指導計画」を活用して、小中連携を図った支援体制の充実や、中学校卒業後の進路指導の充実など、個に応じた支援を行っていく。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-6734-2035