学生・生徒の皆さまへ

本ページでは、【高等教育の修学支援新制度】や【日本学生支援機構の貸与型奨学金】をはじめ、経済的に困難な学生・生徒の皆さまに関係する経済的支援制度をまとめています。

学びの継続のため、是非一度ご覧いただき、支援制度の利用を検討してみてください。

※本ページの利用方法

以下、学生・生徒の皆さまの状況に合わせた項目があり、それぞれクリックすると、利用可能な支援の一覧が表示されます。ご自身の状況に合ったものを選択してみてください。

※大学段階については、支援策を一枚にまとめた「経済的に困難な学生等が活用可能な支援策」も、併せてご覧ください。

主に低所得世帯の学生が活用可能な支援制度

高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金&授業料等減免)

どんな制度?(制度の概要)

- 授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)

- 給付型奨学金の支給

の2つの支援により、大学や専門学校などで安心して学んでいただく制度です。

セットでサポート

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

現行制度における支援の対象者は、

- 世帯収入や資産の要件を満たしていること(4人世帯(両親、子2人)の場合、年収約380万円まで)※

- 学ぶ意欲がある学生であること

の2つの要件を満たす学生全員です。

※令和6年度より、多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等の中間層(世帯年収600万円程度)へ対象を拡大。詳細については、進学先の学校にてお問合せください。

なお、上記の年収はあくまで目安です。本制度の対象となるかやどのくらいの額の給付型奨学金を受けられるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションすることができます。

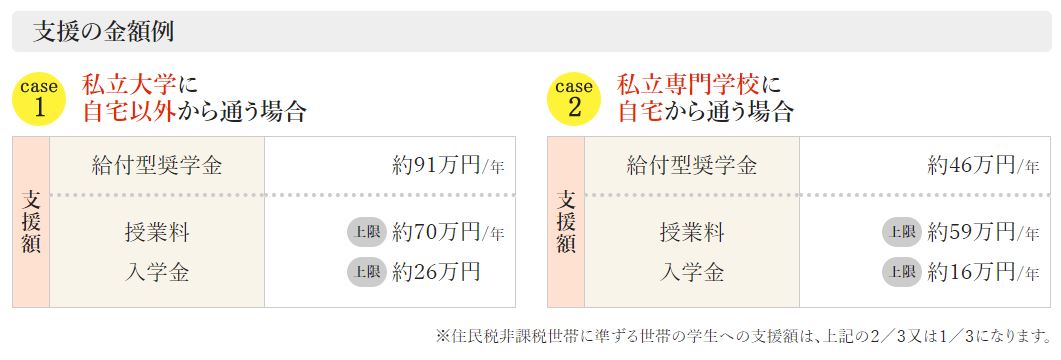

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

支援を受けられる金額は、世帯の収入がどのくらいか、進学先の学校の種類(大学か、短期大学か、高等専門学校か、専門学校か)、自宅から通うか、一人暮らしか、などによって異なります。例えば、以下の例をお示しします。

手続きの方法を教えて

給付型奨学金の申込みは、年2回、毎年の春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。

授業料等減免は、入学時に、進学先の大学等に申し込みます。

家計が急変した場合は、随時申込を受け付けているので、学校の窓口に確認しましょう。

もっと詳しく知りたいときは

生活福祉資金貸付制度(教育支援資金・緊急小口資金)

どんな制度?(制度の概要)

低所得世帯に属する方等が大学等に修学するために必要な経費(教育支援金)や、家計が急変した場合の一時的な生活費(緊急小口資金)を貸付する制度です。

※都道府県社会福祉協議会において実施。

どんな人が対象になる?(貸付の対象者)

必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

どのくらい貸し付けてもらえる?(貸付金額)

<教育支援金>

| 学校種 | 月額 |

|---|---|

| 高校 | 3.5万円以内 |

| 高専 | 6万円以内 |

| 短大 | 6万円以内 |

| 大学 | 6.5万円以内 |

※特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可能。

※無利子、保証人不要(世帯内で連帯借受人が必要)です。

<緊急小口資金>10万円以内

手続きの方法を教えて

まずは、お住いの市区町村社会福祉協議会について、ホームページをご覧いただくかお電話により、取扱をご確認ください。

もっと詳しく知りたいときは

幅広い世帯の学生が活用可能な支援制度

日本学生支援機構の貸与型奨学金(無利子・有利子)

どんな制度?(制度の概要)

多くの学生(3.2人に1人〈約113万人〉)が使っている、国の奨学金制度です。

世帯の収入などに合わせて、無利子・有利子で借りることができます。教育ローンよりも利率が低く設定(※)されており、返還も卒業後からでOKです。

※利率固定方式0.905%, 利息見直し方式0.300%(令和5年3月貸与終了者の場合)

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

支援の対象者は、

- 世帯収入が家計基準を満たしていること

- 一定の学力や学習意欲があることなど

の要件を満たす学生全員です。

| 家計 | 学力 | |

|---|---|---|

| 貸与型(利息なし:第一種) |

年収約850万円以下 (給与所得の4人世帯の目安) |

(高校生・1年次生) 高校での評定平均値(5段階評価)が3.5以上 |

|

(在学生) 所属する学部(科)の上位1/3以内であること |

||

| 貸与型(利息あり:第二種) |

年収約1,200万円以下 (給与所得の4人世帯の目安) |

学修意欲があることなど |

上記の年収はあくまで目安です。本制度の対象となるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションすることができます。

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

学校の種類や通学形態などによって、月々に貸与が受けられる金額が異なります。

(例)

無利子奨学金(私立大学自宅通学の場合)2万、3万、4万、5.4万円から選択

有利子奨学金(大学の場合)2万~12万円から1万円単位で選択

※「高等教育の修学支援新制度」の対象者で、無利子奨学金を併せて利用する場合、貸与月額が制限されます(希望する月額が貸与されない場合があります)。

手続きの方法を教えて

貸与型奨学金の申込みは、年2回、毎年春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。なお、進学前に高校等を通じて申し込むこともできます。

家計が急変した場合は、随時申込を受け付けているので、学校の窓口などに確認しましょう。

もっと詳しく知りたいときは

日本政策金融公庫の教育ローン(国の教育ローン)

どんな制度?(制度の概要)

日本学生支援機構の奨学金と併用して、さまざまな学校に通う場合の幅広い用途にご活用いただける融資制度です。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

お子さまの人数に応じた、以下の上限内の年収(所得)の世帯

※一定の要件を満たす場合は世帯年収の上限額が緩和されます。

| 上限額が緩和された場合 | (参考)通常の利用条件 | |

|---|---|---|

|

世帯年収(所得) |

子の人数 1~2人:年収990万(所得790万)円 |

子の人数 1人:年収790万(所得600万)円 2人:年収890万(所得690万)円 3人:年収990万(所得790万)円 |

| 返済期間の延長 | 18年以内 | |

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

お子さまお1人につき350万円以内(固定金利年2.25%(令和5年10月2日現在))

(※)一定の要件に該当する場合は450万円以内

| 対象となる方 | 融資限度額 |

|---|---|

|

(1)自宅外通学 (2)修業年限5年以上の大学(昼間部) (3)大学院 (4)海外留学(修業年限3カ月以上の外国教育施設) 上記いずれかの資金として利用される方 |

450万円 |

手続きの方法を教えて

日本政策金融公庫のホームページから、24時間365日インターネット申込みを受付中です。

もっと詳しく知りたいときは

母子父子寡婦福祉貸付金(就学支度資金・修学資金)

どんな制度?(制度の概要)

母子・父子・寡婦家庭の方に対し、

①就学するために必要な受験料、被服費等に必要な資金や、

②大学等に就学するための授業料、書籍代、交通費、生活費等に必要な資金

を貸付を行う制度です。

※こども家庭庁における制度。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

- 母子家庭の母が扶養する児童

- 父子家庭の父が扶養する児童

- 父母のない児童

- 寡婦が扶養する子

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

| 学校種 | 月額 |

|---|---|

| 高校、専修学校(高等課程) | 52,500円 |

| 高等専門学校 | (1~3年)52,500円 |

| (4~5年)115,000円 | |

| 専修学校(専門課程) | 126,500円 |

| 短期大学 | 131,000円 |

| 大学 | 146,000円 |

| 大学院(修士課程) | 132,000円 |

| 大学院(博士課程) | 183,000円 |

| 専修学校(一般課程) | 52,000円 |

※私立の自宅外通学の場合の修学資金における限度額を例示

(大学院は国公立・私立、自宅・自宅外の区別なし)

※母子父子寡婦福祉貸付金による貸付を受けた方であって、高等教育の修学支援新制度による支援を受けた方は、母子父子寡婦福祉貸付金の一部又は全部を返還いただく必要があります。

手続きの方法を教えて

お住まいの都道府県・指定都市・中核市の福祉事務所のホームページをご覧いただくか、それぞれの窓口にお電話によりお問い合わせください。

家計が急変した世帯の学生も活用可能な支援制度

高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金&授業料等減免)

どんな制度?(制度の概要)

- 授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)

- 給付型奨学金の支給

の2つの支援により、大学や専門学校などで安心して学んでいただく制度です。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

現行制度における支援の対象者は、

- 世帯収入や資産の要件を満たしていること(4人世帯(両親、子2人)の場合、年収約380万円まで)※

- 学ぶ意欲がある学生であること

の2つの要件を満たす学生全員です。

※令和6年度より、多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等の中間層(世帯年収600万円程度)へ対象を拡大。詳細については、進学先の学校にてお問合せください。

なお、上記の年収はあくまで目安です。本制度の対象となるかやどのくらいの額の給付型奨学金を受けられるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションすることができます。

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

支援を受けられる金額は、世帯の収入がどのくらいか、進学先の学校の種類(大学か、短期大学か、高等専門学校か、専門学校か)、自宅から通うか、一人暮らしか、などによって異なります。例えば、以下の例をお示しします。

手続きの方法を教えて

給付型奨学金の申込みは、年2回、毎年の春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。

授業料等減免は、入学時に、進学先の大学等に申し込みます。

家計が急変した場合は、随時申込を受け付けているので、学校の窓口に確認しましょう。

もっと詳しく知りたいときは

日本学生支援機構の貸与型奨学金(無利子・有利子)

どんな制度?(制度の概要)

多くの学生(3.2人に1人〈約113万人〉)が使っている、国の奨学金制度です。

世帯の収入などに合わせて、無利子・有利子で借りることができます。教育ローンよりも利率が低く設定(※)されており、返還も卒業後からでOKです。

※利率固定方式0.905%, 利息見直し方式0.300%(令和5年3月貸与終了者の場合)

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

支援の対象者は、

- 世帯収入が家計基準を満たしていること

- 一定の学力や学習意欲があることなど

の要件を満たす学生全員です。

| 家計 | 学力 | |

|---|---|---|

| 貸与型(利息なし:第一種) |

年収約850万円以下 (給与所得の4人世帯の目安) |

(高校生・1年次生) 高校での評定平均値(5段階評価)が3.5以上 |

|

(在学生) 所属する学部(科)の上位1/3以内であること |

||

| 貸与型(利息あり:第二種) |

年収約1,200万円以下 (給与所得の4人世帯の目安) |

学修意欲があることなど |

上記の年収はあくまで目安です。本制度の対象となるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションすることができます。

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

学校の種類や通学形態などによって、月々に貸与が受けられる金額が異なります。

(例)

無利子奨学金(私立大学自宅通学の場合)2万、3万、4万、5.4万円から選択

有利子奨学金(大学の場合)2万~12万円から1万円単位で選択

※「高等教育の修学支援新制度」の対象者で、無利子奨学金を併せて利用する場合、貸与月額が制限されます(希望する月額が貸与されない場合があります)。

手続きの方法を教えて

貸与型奨学金の申込みは、年2回、毎年春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。なお、進学前に高校等を通じて申し込むこともできます。

家計が急変した場合は、随時申込を受け付けているので、学校の窓口に確認しましょう。

もっと詳しく知りたいときは

大学・地方公共団体等が行う奨学金制度

どんな制度?(制度の概要)

経済的に困難な方に対しては、多くの大学や地方公共団体等において、

- 授業料等を払う期限の延長、

- 独自に授業料等を減額・免除したり、奨学金を支給したり、貸したりする

等の対応をしています。

もっと詳しく知りたいときは

日本学生支援機構の貸与型奨学金(無利子・有利子)における返還支援制度

どんな制度?(制度の概要)

日本学生支援機構の貸与型奨学金を返還中の方で、返還が困難な場合に利用できる制度です。

どんな支援がある?

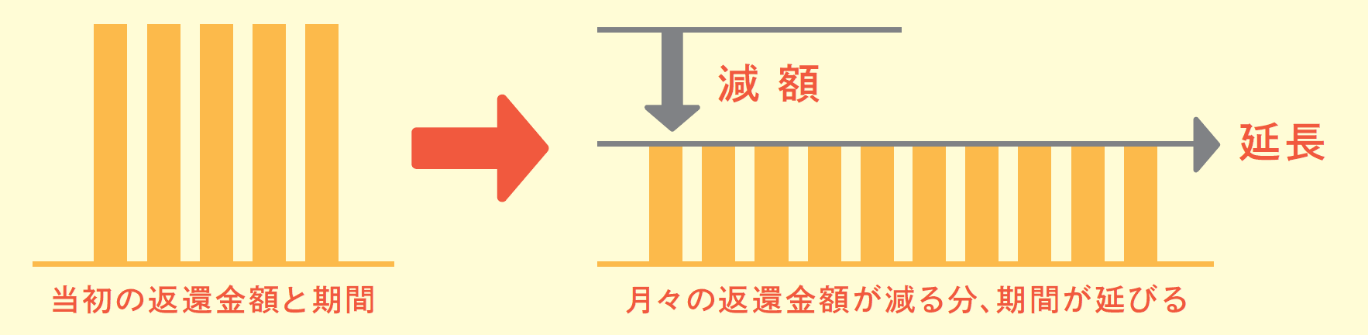

一定期間、減額する(減額返還制度)

一定の要件(給与所得の場合、年収325万円以下など)を満たす場合、一定期間、月々の返還額を2分の1あるいは3分の1に減額することが可能です。

※令和6年度より、制度利用可能な年収上限を400万円に引き上げるとともに、こどもが2人いる世帯については 500 万円、3人以上いる世帯については 600 万円まで更に引き上げます。また、月々の返還額を最大で4分の1に減額できるよう見直します。

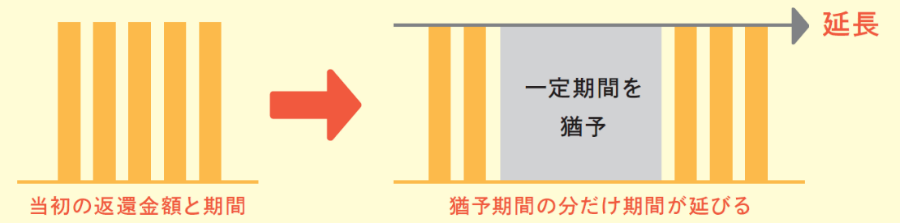

一定期間、猶予する(返還期限猶予制度)

返還が困難な場合(病気、災害、経済困難(年収300万円以下等)など)には、願い出により1年ごとに返還期限を猶予します。

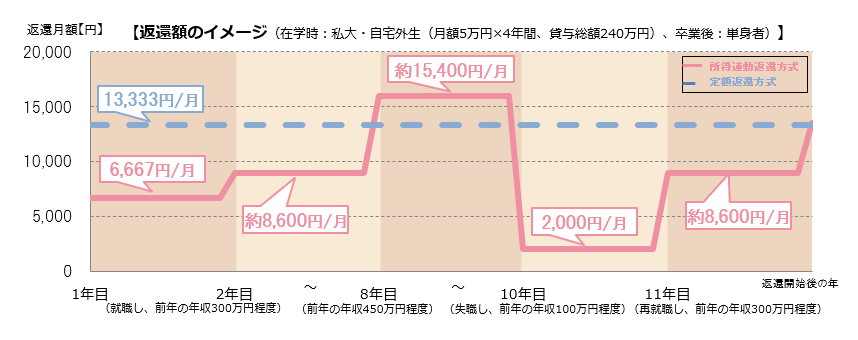

所得に応じて月々の返還額を毎年見直し(所得連動返還方式)

※無利子奨学金のみ

無利子奨学金は、定額返還方式と所得連動返還方式があり、所得連動返還方式を選択すれば、所得があまり高くないときでも、無理のない月額で返還できます(所得が高いと、返還が早く終わります)。

どちらにするかは、申込時に選べます。

もっと詳しく知りたいときは

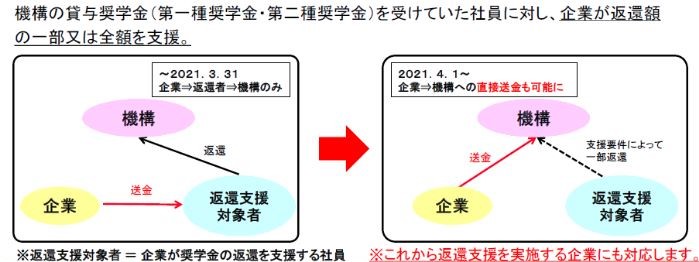

企業が本人に代わって返還する制度(代理返還制度)

どんな制度?(制度の概要)

日本学生支援機構の貸与型奨学金の返還について、学生が大学等を卒業後、就職した企業等が、本人に代わって直接返還(一部又は全額)を行う制度です。

もっと詳しく知りたいときは

■日本学生支援機構ホームページ(企業の奨学金返還支援(代理返還)制度)![]()

※本制度を活用している企業を掲載しています。

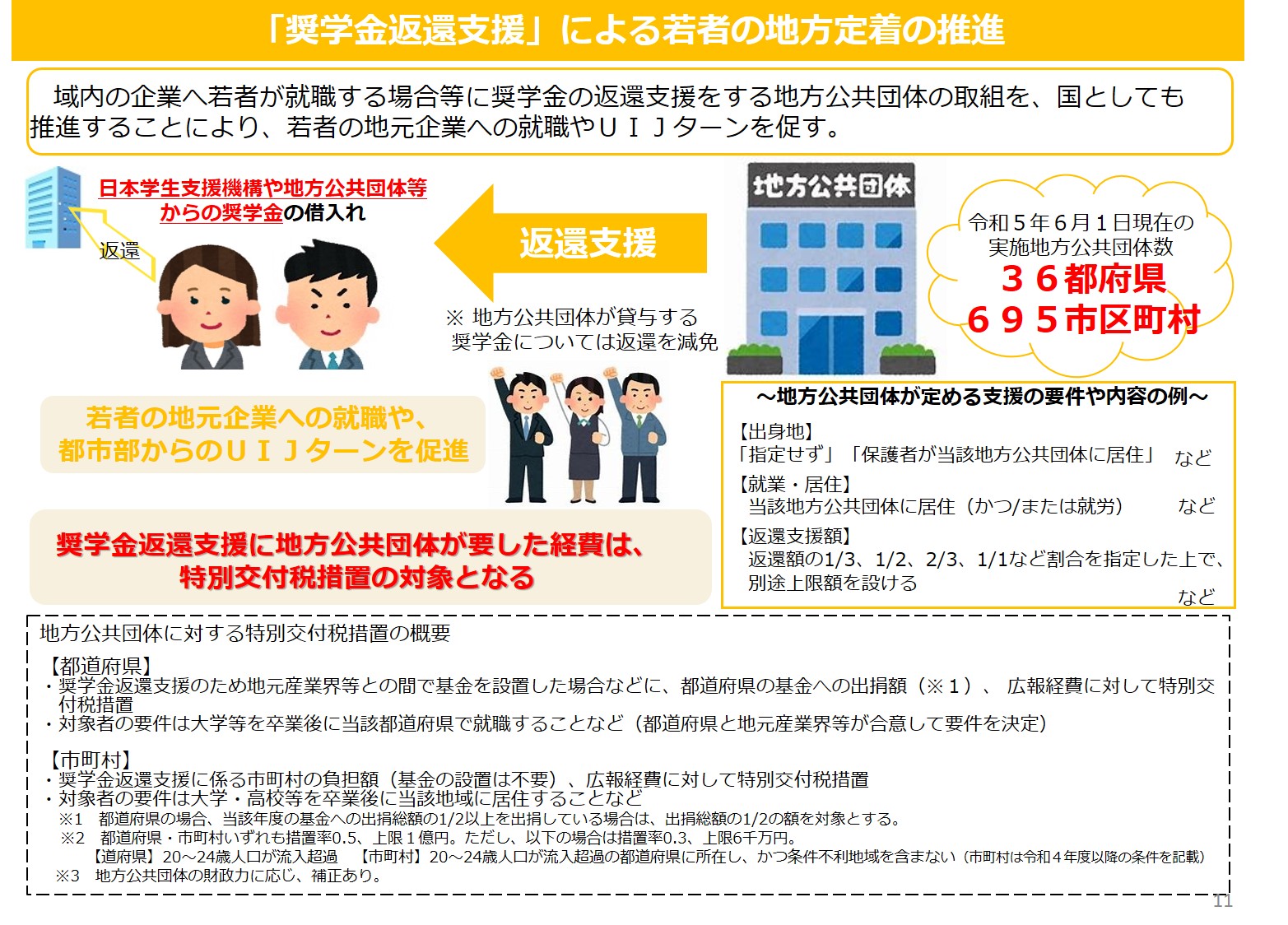

地方に就職する卒業生に対する返還支援(地方創生)

どんな制度?(制度の概要)

卒業後、地方の企業に就職した場合に、特定の地方公共団体において、奨学金の返還額の一部ないし全部を代わりに返還する制度です。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

令和5年度時点で、36府県、695市町村が実施しており、自治体ごとに対象者が定められています。

もっと詳しく知りたいときは

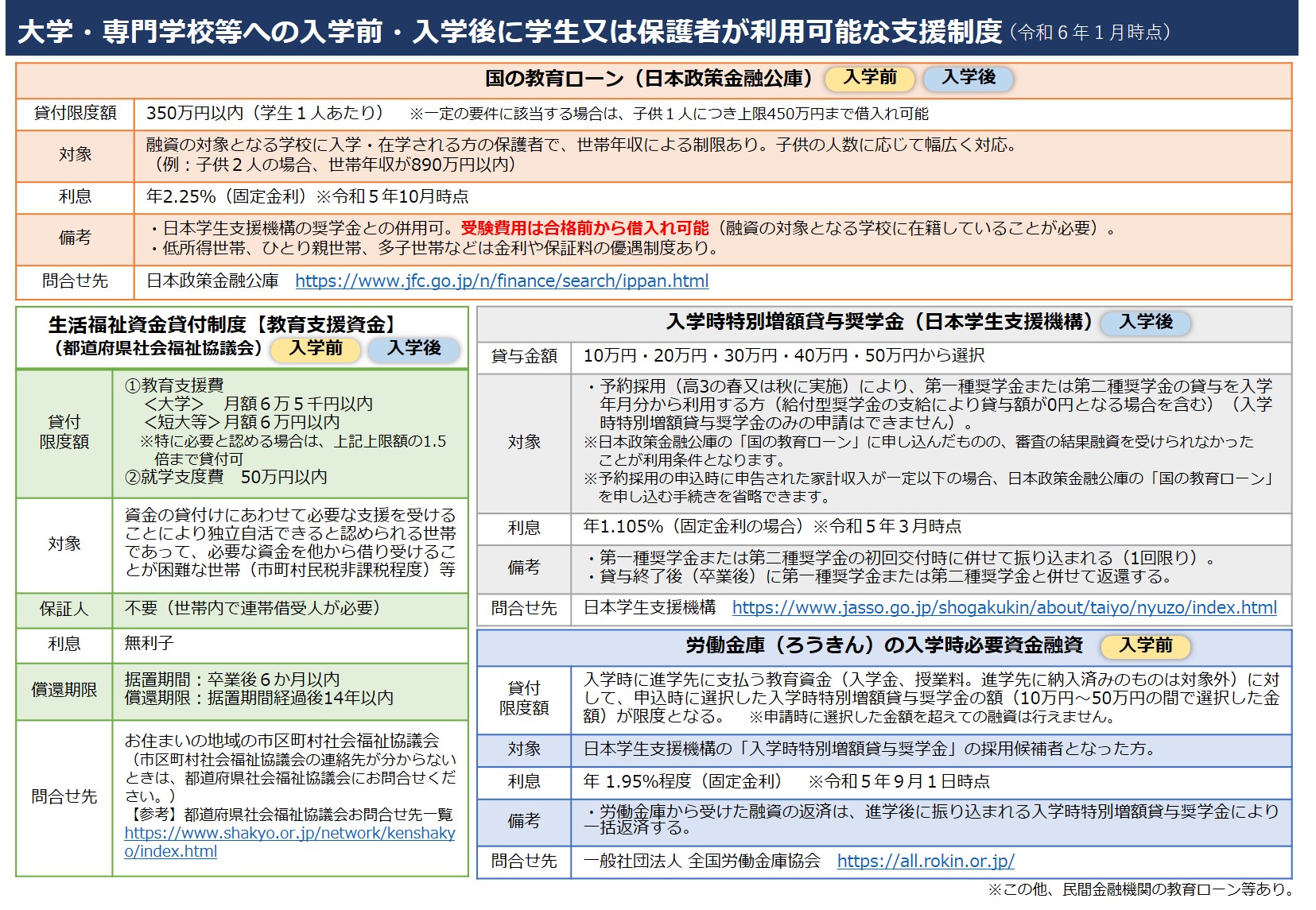

入学時の支援・再入学などの際に活用可能な支援制度

入学時などに学生又は保護者が利用可能な支援制度

どんな制度?(制度の概要)

これまでに紹介した、

- 「生活福祉資金貸付制度(☞低所得世帯の学生)」

- 「日本学生支援機構の貸与型奨学金(☞幅広い世帯の学生)」

- 「国の教育ローン(☞幅広い世帯の学生)」

などにおいて、入学時などに必要な支援を行っています。

※高等教育の修学支援新制度(☞低所得世帯の学生)でも、入学金等の費用を支援しています。

再入学の際に利用可能な支援

どんな支援?(支援の概要)

やむを得ず大学等を中退した場合でも、その後の状況の変化により再入学をする場合、大学等において、再入学金の減免または全額免除、授業料の減免などを行っている場合があります。もし再入学を検討している場合、大学等の窓口に相談してみましょう。

※このほか、高等教育の修学支援新制度(☞低所得世帯の学生)でも、同じ大学に再入学する場合は、支援を再開する場合もあります。

大学・地方公共団体等が行う奨学金制度

大学・地方公共団体等が行う奨学金制度

どんな制度?(制度の概要)

経済的に困難な方に対しては、多くの大学や地方公共団体等において、

- 授業料等を払う期限の延長、

- 独自に授業料等を減額・免除したり、奨学金を支給したり、貸したりする

等の対応をしています。

もっと詳しく知りたいときは

■日本学生支援機構HP 「大学・地方公共団体等が行う奨学金制度 検索ページ」![]()

このページに掲載されていない場合もあるため、在籍する大学、お住まいの地方公共団体等に確認してみましょう。

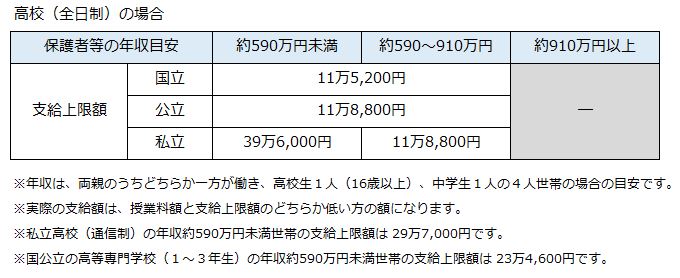

高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金

どんな制度?(制度の概要)

返還不要の授業料支援が受けられる制度です。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

年収約910万円未満の世帯の高校生等

※家計が急変し、所得要件等を満たした世帯も対象になります。

対象となる学校種:高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)など

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

支援を受けられる金額は、世帯の収入や、進学(在籍)する学校の種類によって異なります。

手続きの方法を教えて

入学時の4月など手続きが必要な時期に学校から案内があります。

詳細は学校または学校のある都道府県にお問合せください。

※ 文部科学省HPに各都道府県担当連絡先を掲載しています。

もっと詳しく知りたいときは

高校生等奨学給付金

高校生等奨学給付金

どんな制度?(制度の概要)

教科書費・教材費など授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金です。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

生活保護世帯・住民税所得割が非課税の世帯

※ 家計が急変して非課税相当になった世帯も対象になります。

対象となる学校種:高等学校等就学支援金の対象校(特別支援学校を除く)、高校専攻科

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

支援を受けられる金額は、世帯の状況、進学(在籍)する学校の種類によって異なります。

| 世帯状況 | 給付額(年額) | |

|---|---|---|

| 国公立 | 私立 | |

| 生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 | 32,300円 | 52,600円 |

| 非課税世帯【全日制等】(第1子) | 117,100円 | 137,600円 |

| 非課税世帯【全日制等】(第2子以降) ※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合 |

143,700円 | 152,000円 |

| 非課税世帯【通信制・専攻科】 | 50,500円 | 52,100円 |

※家計急変の場合は、申込み月によって給付額が変わります。

手続きの方法を教えて

○ 毎年7月頃に各都道府県で募集しています。(授業料支援の高等学校等就学支援金とは別々に申し込みが必要です。)

○ 新入生は、4~6月に給付額の一部早期支給の申請ができる場合があります。

○ 詳細は学校またはお住いの都道府県にお問合せください。

※ 文部科学省HPに各都道府県担当連絡先を掲載しています。

もっと詳しく知りたいときは

家計急変への支援

家計急変への支援

どんな制度?(制度の概要)

失職、倒産などで家計が急変した世帯の方は、高等学校等就学支援金やお住いの都道府県の支援事業(授業料軽減、高校生等奨学給付金、学び直しへの支援、専攻科の生徒への修学支援)が受けられる場合があります。

どんな人が対象になる?(支援の対象者)

保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった世帯

※都道府県の支援事業については、都道府県によって制度の詳細が異なる場合があります。

どのくらい支援してもらえる?(支援金額)

支援を受けられる金額は、家計が急変した時期、進学(在籍)する学校の種類などによって異なります。

手続きの方法を教えて

都道府県ごとに手続の時期・方法が異なります。学校またはお住いの都道府県へお問合せください。

※ 文部科学省HPに各都道府県担当連絡先を掲載しています。

もっと詳しく知りたいときは

その他の修学支援

その他の修学支援

どんな制度?(制度の概要)

上記のほか、高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合の授業料支援や、高校等の専攻科に通う生徒への授業料支援などの制度もあります。

また、各都道府県や学校が独自に実施する授業料減免支援や奨学金事業もあります。

手続きの方法を教えて

都道府県ごとに手続の時期・方法が異なります。学校または都道府県へお問合せください。

もっと詳しく知りたいときは

○文部科学省のホームページ

その他の修学支援策について

※令和6年1月時点での主なものを掲載しており、関係省庁の施策を含め、今後随時更新していきます。