お話を伺った先生

- 赤司 展子(あかし のぶこ)

校長。早稲田大学商学部卒業後、三井物産、アルフレックスジャパン、UBS証券を経て2007年PwC Japan入社。2018年ウィーシュタインズを設立し、「学びの多様化」に取り組む。2021年4月より札幌新陽高等学校の校長を務める。

- 田渕 久倫(たぶち ひさのり)

教務部長。修士(教育学)筑波大学大学院修了後、「教育の根幹は授業である」という信念のもと、協同的な学びの推進を中心として、教務規定や学校システムの刷新等、子どもたちの主体性を育む教育の実現に取り組んでいる。

「学習する組織」で学校改革のファーストペンギンに

──はじめに、札幌新陽高校がどのような学校か教えていただけますか。

赤司展子先生(以下、赤司):本校は1958年に創立された北海道札幌市にある私立高校です。2021年に、新陽高校のあるべき姿を明確にすべく「新陽ビジョン2030(人物多様性)」を策定し、新しい価値を生み出す学校をつくるための一歩を踏み出しました。2030年には「多様性」という言葉が当たり前になってもはや意識することもなくなっているような状態を目指しています。

校長の赤司展子先生

──新陽高校では、2021年に赤司先生が校長に就任する以前から学校改革を推し進めていたと伺っております。当時はどのような改革を行なっていたのでしょうか。

赤司:前任の荒井校長が就任した2016年から、探究コースを新設したり生徒募集を強化したりといった改革が行なわれていました。結果的に志願者数は持ち直しましたから、とりあえずの外科手術的な改革は成功と言えるでしょう。生徒、教員への一人1台のICT端末配布もいち早く実現し、コロナ禍でも学びを止めることはありませんでした。

ただ、近年またジリジリと志願者が減ってきたのです。やはり外科手術だけでなく、根本的な体質改善が必要なのだと気付かされました。高校における学習指導要領が変わるタイミングとも重なったので、教育の中身に手をつけようと舵を切りました。そして、教育の中身を変えていくならば、教職員の組織改革もあわせて考えるべきだとなったのです。

校長に就任する以前、わたしは経営コンサルタントとして企業や病院などの事業再生に携わってきました。その後、教育に関わるようになり、学校こそ組織改革が必要ではないかと思うようになっていました。

校長に就任するタイミングで、文部科学省の中央教育審議会委員や経済産業省「未来の教室」研究委員などを歴任されてきた熊平美香さんにも相談に乗っていただき、本校において「学習する組織」のアプローチを実践するというアイデアが固まっていきました。

──「学習する組織」というのは、歩みを止めない組織づくりをつくるための組織マネジメントアプローチですよね。学校というよりも企業において活用されるイメージがあるのですが、なぜこのアプローチで組織改革に臨んだのでしょう。

赤司:日本の学校で取り入れているところはまだ少ないと思うのですが、「学習する組織」は『学習する学校』という書籍が出ているほど学校組織にも合致したアプローチなんです。学校は教員という専門職がいて教育サービスを提供し、それを支えるバックオフィスと管理職がいるというシンプルな組織。そのため、あえて複雑なメソッドを取り入れる必要はないと考えました。

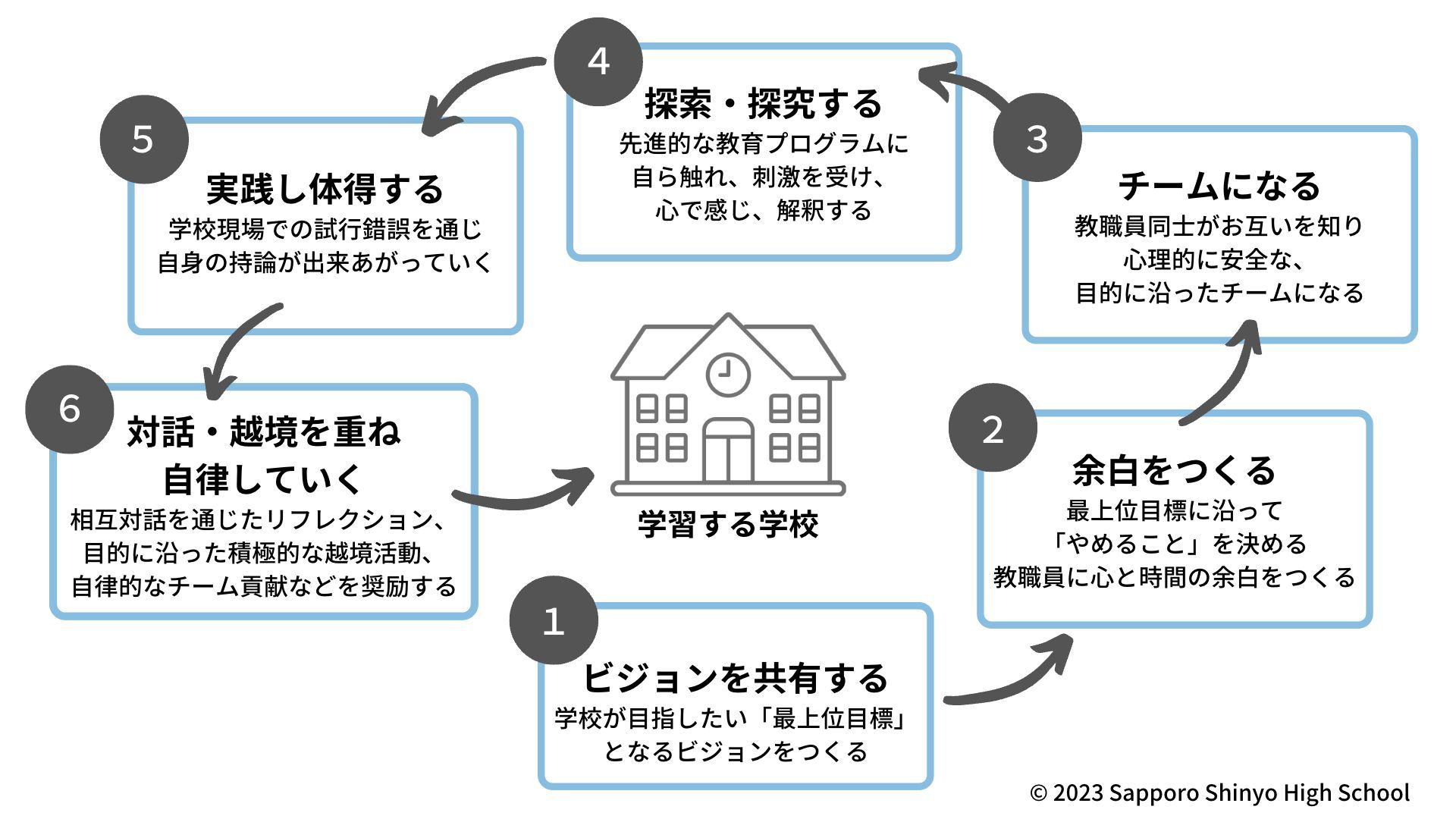

「学習する学校」の図(提供:札幌新陽高等学校)

赤司:わたしは校長に就任するにあたって、「本校だけが良い方向に向かっていくことが目標ならば、わたしである必要はない」と考えていました。

生意気な考えかもしれませんが、他校がやったことのないような変革にチャレンジし、日本全国の学校が良くなる方向へとつなげていきたいと考えていたんです。校長になってからは、本校を実験校として成功も失敗も全部オープンソースとして発信しようと決めました。

日本の学校教育の「ファーストペンギン」、つまり勇気をもってチャレンジする最初の一校であろうとしたときに、「札幌新陽高校だからできたんでしょう」「赤司校長でなければ難しい」と言われてしまっては、それ以上広がりません。

そこで、すでに確立された「学習する組織」というアプローチを用いれば、ある程度汎用性が担保されているので、全国にも広げやすくなるのではないかと考えたんです。加えて、学校教育のようなコンサバティブな業界では前例が重要なので、実績の出ているアプローチであるほうが他校でも導入しやすいのではないかという狙いもありました。

「学習する組織」をつくるための土台となる「中つ火を囲む会」

──札幌新陽高校ではどのように「学習する組織」を実現しているのですか。

赤司:1か月に一度開催していた職員会議を廃止し、その代わりに導入した教員の対話の場「中つ火を囲む会」がそのシンボリックな機会になっています。焚き火を囲むようにフラットに対話する会を全職員で行ないたいと思いこの名前にしました。

──職員会議を廃止したことに対する反発の声はなかったのでしょうか。

赤司:もちろんありましたが、新たな取り組みをスタートするときは何かをやめなければいけないと思っています。そして、「やらないことを決めること」はトップにしかできないことのひとつだと思っています。

もともと、本校ではデジタル化が進み、職員会議の前にアジェンダが共有され、そこに要項のファイルがリンクされており、それを見ればある程度内容がわかる状態にまで効率化されていました。にもかかわらず、それを全員出席の場でただ読み上げていくというのは、非効率というか、もったいないと思ったんです。また、1か月に1度の職員会議があることで、「そこで話せばいい」という意識になり、リアルタイムに相談すべき議題を後回しにしてしまうという悪い風習もできてしまっていました。

もちろん学園祭や入試など、全教員が一丸となって目線合わせをしておく必要があることに関してはいまでも職員会議を開きますが、定例としての職員会議は不要だと判断したんです。

──なるほど。では代わりに導入された「中つ火を囲む会」がどのようなものか具体的に教えてください。

「学習する組織」は3つの柱として、「志の育成」「複雑性の理解」「共創的な会話の展開」が掲げられ、それを実現するためには「メンタルモデル」「チーム学習」「システム思考」「パーソナルマスタリー」「共有ビジョン」という5つのディスプリン(規律)を高めていくことが重要だと示されています。

「中つ火を囲む会」の設計では、これを強く意識して、「今日はパーソナルマスタリーに取り組もう」などと決めています。実際に対話を行なう現場の先生方には、こうした大きな枠組みについてはあまり伝えずに、当日話し合う具体的なサブジェクトを伝え、対話に集中してもらっています。

自己理解と相互理解で対立を生まない組織に

──実際にどのような対話が繰り広げられているのでしょうか。

赤司:最初の半年間は繰り返しメンタルモデルについて取り上げました。教員は同じようなキャリアを歩んできている人が多いので、同僚もだいたい自分と同じ考えを持っていると思いがちです。

しかし、当然ながらそのメンタルモデルは多種多様。一見同じ意見に見えても根底にあるメンタルモデルがまったく異なることもありますし、逆に意見は対立しているけれど、実はメンタルモデルの根底にある価値観は共通しているといったこともありえます。残念ながら、こうした当たり前のことを日本人は教わってきていないんですよね。

毎年、年度始めとなる4月の「中つ火を囲む会」では、メンタルモデルをテーマに、「ハッシュタグ型の自分」というサブジェクトに取り組みます。たとえば、わたしは「#複業する校長」「#越境キャリア」「#いつでもどこでも寝られる」といったハッシュタグをつけて自己紹介をします。

職員室で顔を合わせていても、必ずしもお互いのパーソナルなところまで踏み込んで話をしたことがあるかというとそんなことはないんですよね。これはメンタルモデルのもっと前提部分で、自己理解と相互理解の第一歩といえるような内容です。また、今年度の4月の回の後半には、「ハッシュタグ型の新陽高校らしさ」で話し合いまいました。

取材当日に行なわれた「中つ火を囲む会」の様子。この日のサブジェクトは「進路指導をアップデート」。真剣に、しかし和やかな雰囲気で対話が行なわれていた。

──「ハッシュタグ型の自分」というテーマは、他の学校でも取り組みやすいかもしれませんね。

田渕久倫先生(以下、田渕):お互いを知ることで、他の先生に優しくいられる職場になったと思います。休暇を取ったり早く帰ったりすると責められるような職場はたくさんありますよね。本校もかつてはそうでした。朝誰よりも早く出勤して準備をしている先生が「頑張っている先生」と評価されるような雰囲気があったんです。

しかし、いまではそんなことはありません。「あの先生は小さい子がいたから大変な時期なんだな」というような相手の背景を理解しようとする文化が醸成されはじめているので、対立が生まれにくくなっているんです。

教務部長の田渕久倫先生

赤司:他校においては、毎月対話の場を設けることが難しかったとしても、学期に1回くらいは「お互いを知る」時間を設けられるといいのではないでしょうか。

「中つ火」の炎が各先生の心に灯り続ける学校へ

──「中つ火を囲む会」がスタートしてから数年経っていますが、具体的にどのような変化がありましたか。

赤司:「中つ火を囲む会」以外でも自然発生的に対話が行なわれ、コミュニケーションが活性化されています。本校では、2019年に職員室をリノベーションし、席を固定しないフリーアドレス制にしているのですが、そうした対話が生まれやすい環境の整備も功を奏していると思います。ただ、フリーアドレスにしたから対話が生まれたというわけではありません。

リノベーション前の職員室(提供:札幌新陽高等学校)

リノベーション後の職員室ではフリーアドレスが採用されている。

田渕:以前までの職員室は厳格な雰囲気で、「あの生徒がいま不登校気味で」とか「この生徒がこういう問題を起こして」といった業務上共有しなければいけない情報を伝え合うような場でした。

それがいまでは「この間、こんな研修に行ってきたんだけれど、うちで使えそうかな?」「これをやってみたいんだけれどどう思う?」といった前向きな会話やインフォーマルな会話が圧倒的に増えました。この文化は間違いなくこの2、3年間で培われたものです。

赤司:わたしは2021年8月の「中つ火を囲む会」に大きな転機があったように感じているんです。その日は会が終わった後も、あちらこちらで対話を継続していたりほかの議題に変えて話し合いを続けていたりする姿が見られました。まるで焚き火の炎が、あちらこちらに移っているような。

そのときの様子。会が終わったあとも対話を継続している。(提供:札幌新陽高等学校)

──生徒との関係性に変化はありましたか。

田渕:生徒と先生との会話が圧倒的に増えました。その背景にあるのは、一言でいうと教員のコミュニケーション力の向上です。一人ひとりの教員が生徒のメンタルモデルやその子のもつハッシュダグを意識して、傾聴できるようになってきています。

言葉だけで反応するのではなく、生徒の背景に何があるのだろうと思いを馳せて耳を傾けているように感じます。どのようなことがあっても、「まず一回話を聞こう」という人間同士の関係性になっています。

赤司:自身で体感した「メンタルモデル」や「システム思考」などを、授業での実践に生かしてくれている先生もいます。生徒と先生の関係性が変わり、授業の質も向上していると感じます。

(提供:札幌新陽高等学校)

──最後に、今後の課題や展望を教えてください。

田渕:教務部長として、生徒の主体性を育む教育システムをつくっていかなければいけないと思っています。教員が教え込む立場から学習環境をデザインするデザイナーへと転換していくことで、札幌新陽高校全体が学習する組織へと成長していくと考えています。

自律的・主体的に生徒たちが学ぶことを、全授業全教室で実現する。すでに「協働的な学びはこうしたらもっと深まるんじゃない」と話しかけてくれる教員もいれば、「あの先生とあの先生も巻き込んで新たな授業をつくってみよう」といった会話がなされるなど、少しずつ授業改革の輪が広がっています。

また、単位制がスタートしたタイミングでもあるので、生徒がその多様性に合わせて科目を履修できるように適切な支援を充実させていく必要性を感じています。

赤司:「学習する組織」では、前提としてメンタルモデルへの理解が不可欠であったため、「チーム学習」や「システム思考」に関してはこの2年間であまり踏み込めていませんでした。今後は、この二つのディスプリンも対話のなかで体感していくことで、先生方のレベルがもう一段上がり、生徒への還元できる度合いも変わっていくのではないかと期待しています。

教員が学習環境をデザインするデザイナーとして力を発揮できるよう、管理職や事務はそれをサポートするプロフェッショナルである必要があります。それぞれがそれぞれの役割をまっとうできるよう、障壁となっている課題をひとつひとつクリアしていきたいです。

※本記事の情報は取材時点(2023年6月)のものです。

札幌新陽高等学校

1958年、「自主創造」を校訓に札幌慈恵女子高等学校として開校。1987年に「札幌新陽高等学校」に改名し、男女共学を開始した。2021年より「本気で挑戦し自ら道を拓く人の母校。常に新たな改革に取り組み、高校教育を再創造する。」というスクールミッションを掲げ、生徒一人ひとりを取り残すことなく新しい施策を生み出し続けていくことを描いた「新陽ビジョン2030」を策定。生徒・教職員・社会が協創する人物多様性を目指す。