生徒の力で「全員がわかる」を実現する

導入を検討している先生へ

- 森嶋 真一 (もりしま しんいち) 先生 建築科

-

従来の黒板での授業スタイルを変えることが難しいと感じる方は、「いままでアナログでやってきたことをデジタルに置き換える」という視点で授業の組み立てをしていくと、導入のハードルが下がると思います。新しいデジタル教材に関しては、ICT支援員の方に授業に即した操作マニュアルをつくっていただき、学校内で共有することで利便性も向上しました。ICTの活用は生徒に興味・関心を持たせて、知識や技術を定着させるだけでなく熟知させていくことで、学習指導要領における三観点の評価にも結びついていくと期待しています。

事例概要

- 実践している学校

-

山梨県立甲府工業高等学校

- 実践している学科

-

建築科(1年生)

- 活用の場面・授業

-

「建築構造設計」における協働学習

- デジタル教材等を導入したねらい

-

利便性の高いデジタルホワイトボードを活用した協働学習によって、理解度・習熟度の個人差が大きい単元においても生徒一人ひとりのレベルアップを図る。

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

「建築構造設計」の単元の振り返りの授業において、一人一台の端末を使って、4人の班でデジタルホワイトボードを共有し、演習問題に取り組みながら力学問題の考え方や解き方を学ぶ。班に、理解度の高い生徒を「先生」役として配置することで、生徒同士で教え合いを行ない、「メンバー全員が解ける」ことを目指す。最初に、教師がPowerPointで作成した資料で、授業の進め方や目的、「グループ学習の掟」等を伝え、相手を尊重しながら教え合い・学び合いをする場づくりを行なった。また、授業冒頭で行なう前時の振り返りでは、オンライン掲示板ツール「Padlet(パドレット)」で意見を出し合い、自分の意見を可視化したり、他者の意見を参考にしたりすることで、生徒の興味・関心をうながした。授業の最後には、Microsoft Formsのオンラインアンケートで振り返りと理解度の確認を行なった。

- 使用機材:Surface Book 2(教員用)、Windows PC(生徒用)、大型提示装置、Wi-Fi環境

- 使用教材:Microsoft 365 Education(Teams、OneNote、Forms)、Google Jamboard、Padletなど

- 学習効果等

-

班全員で演習問題に取り組み、解法を考えていくことで、クラス全体の理解度が向上した。生徒同士で教え合うことで、教員とは違ったアプローチができ、「他者の考えを聞くことで理解が深まった」といった意見も多数寄せられた。実際に、生徒がほかの生徒と協働し、アドバイスを参考に自ら進んで粘り強く学習に取り組む様子を見ることでも評価を行っている。その結果、生徒は取組を通じて知識・技術の向上はもとより、授業の内容をまとめ、自分で表現することができるようになり、取組を行う以前とでは学習成績も向上している。

- 先生の感想

-

従来の1対40の指導ではどうしてもこぼれがちだった理解度の低い生徒のサポートを、生徒の力を借りて「教え合い」を行なうことで、「教える側」「教わる側」の双方に良い効果をもたらすことができた。実践1年目は、教材の選定や、ICTツールの操作等に苦労したが、2年目は1年目をベースに改善をしながら授業を進めていったため、教材準備の手間を省き進めている。デジタルならではの突発的なトラブルは課題に感じているが、ICT支援員のサポートや教員同士の学び合いによって、学科を越えてICT教材の研究や実践の共有を行なうようになり、知識・指導技術の向上も感じている。

どんな授業を実践したのか

1年生の「建築構造設計」は生徒によって理解度の差が大きく、特に数学を苦手とする生徒が躓いてしまうということが課題としてありました。そこで、理解度の高い生徒とそうではない生徒を組み合わせた4人の班をつくり、演習問題に班全員で取り組む協働学習を、2022年度から実施しています。

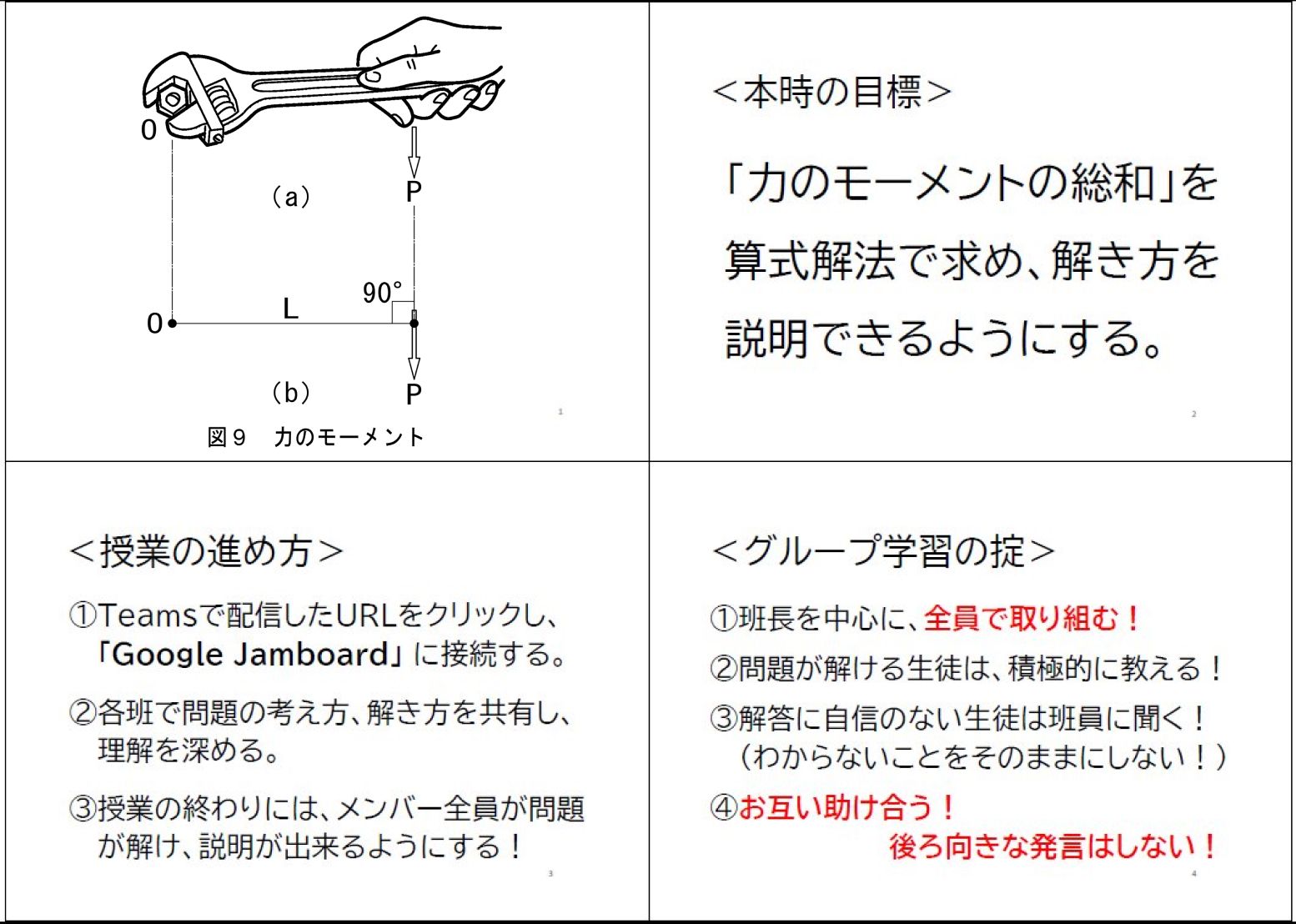

建築構造設計の単元「構造物の働く力」は、将来生徒が携わることになる建築の分野において、重要な基礎の学習となっています。全16時間のうち、最後の「単元の振り返り」を2時間設定し、「力のモーメント」「力の釣り合い条件」の2つを、それぞれ1時間ずつ協働学習で行いました。

授業の冒頭で、生徒に伝えている資料(提供:山梨県立甲府工業高等学校)

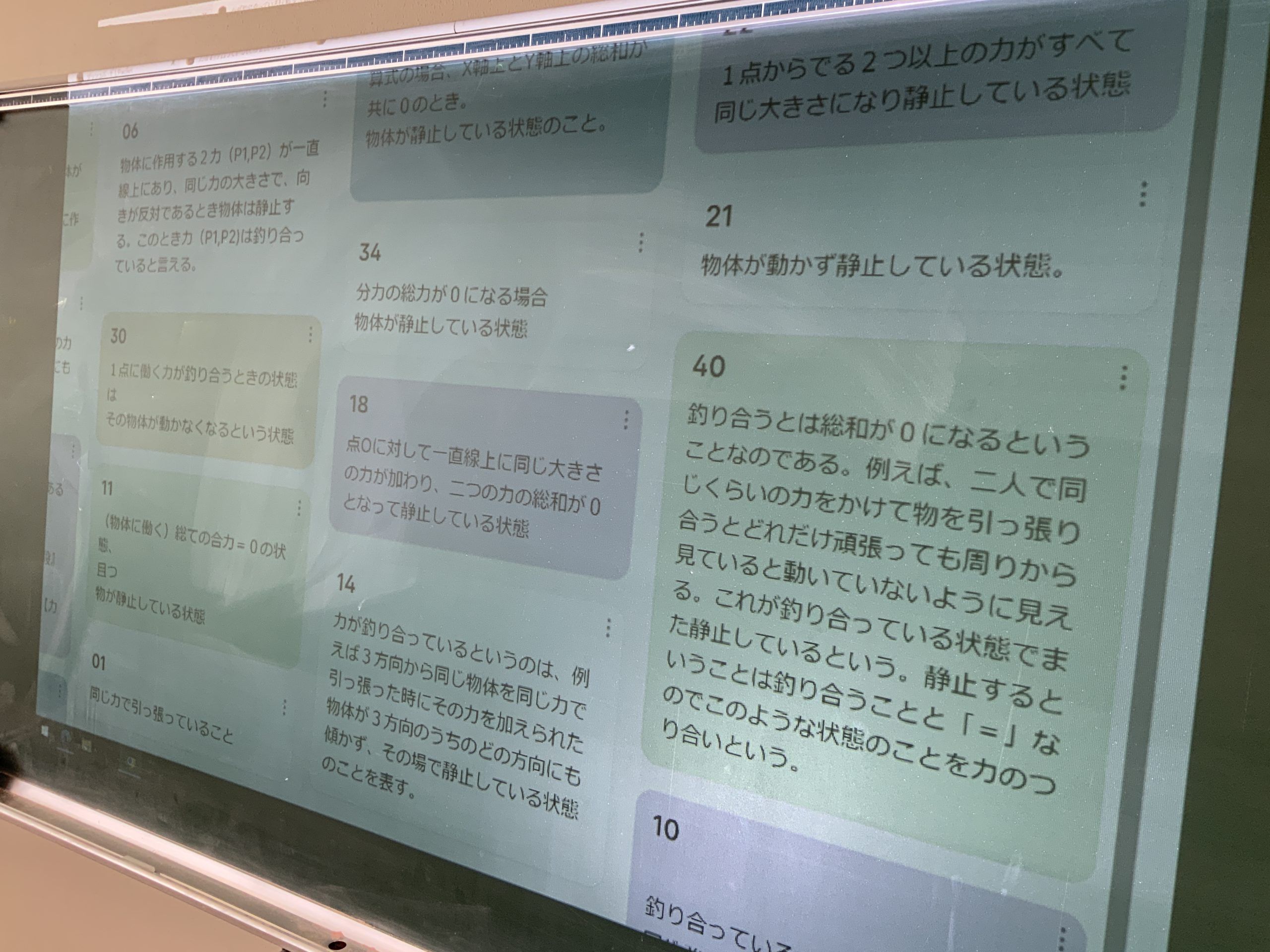

全50分の授業では、最初に前回の振り返りを行ないます。ブラウザで利用できるオンライン掲示板ツール「Padlet(パドレット)」で各自が意見を入力し、全員で共有。ここでは、自分の意見と他者の意見を比較したり、参照したりすることで、生徒の興味・関心を育みます。

オンライン掲示板ツール「Padlet」。生徒一人ひとりの意見が一覧表示され、他者の意見を参考にすることができる(提供:山梨県立甲府工業高等学校)

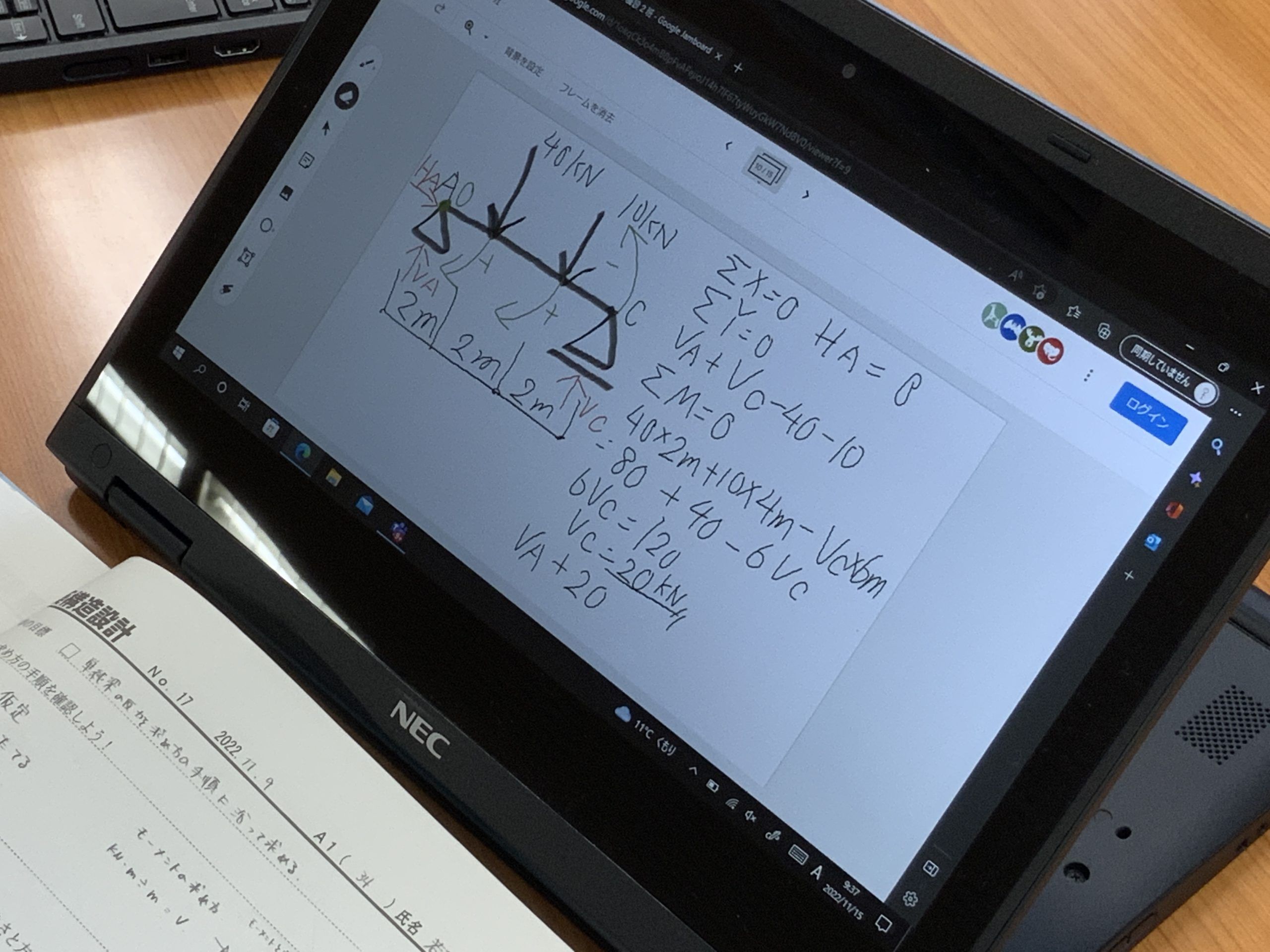

次に、本時の目的や授業の概要、グループワーク学習のルールを説明し、「Microsoft Teams」でオンライン型デジタルホワイトボード「Google Jamboard」のURLを共有。生徒は、4人1組の班になり、「全員が解き方を説明できるようになる」ことを目指します。教員は教室内をまわり、うまく進んでいない班や生徒に声がけをしますが、基本的には生徒たちに委ねています。

授業の最後に、まとめとして大型提示装置に班ごとの解法を映して発表を行ない、Microsoft Formsで作成した理解度確認シートを使って、理解度を自己評価します。

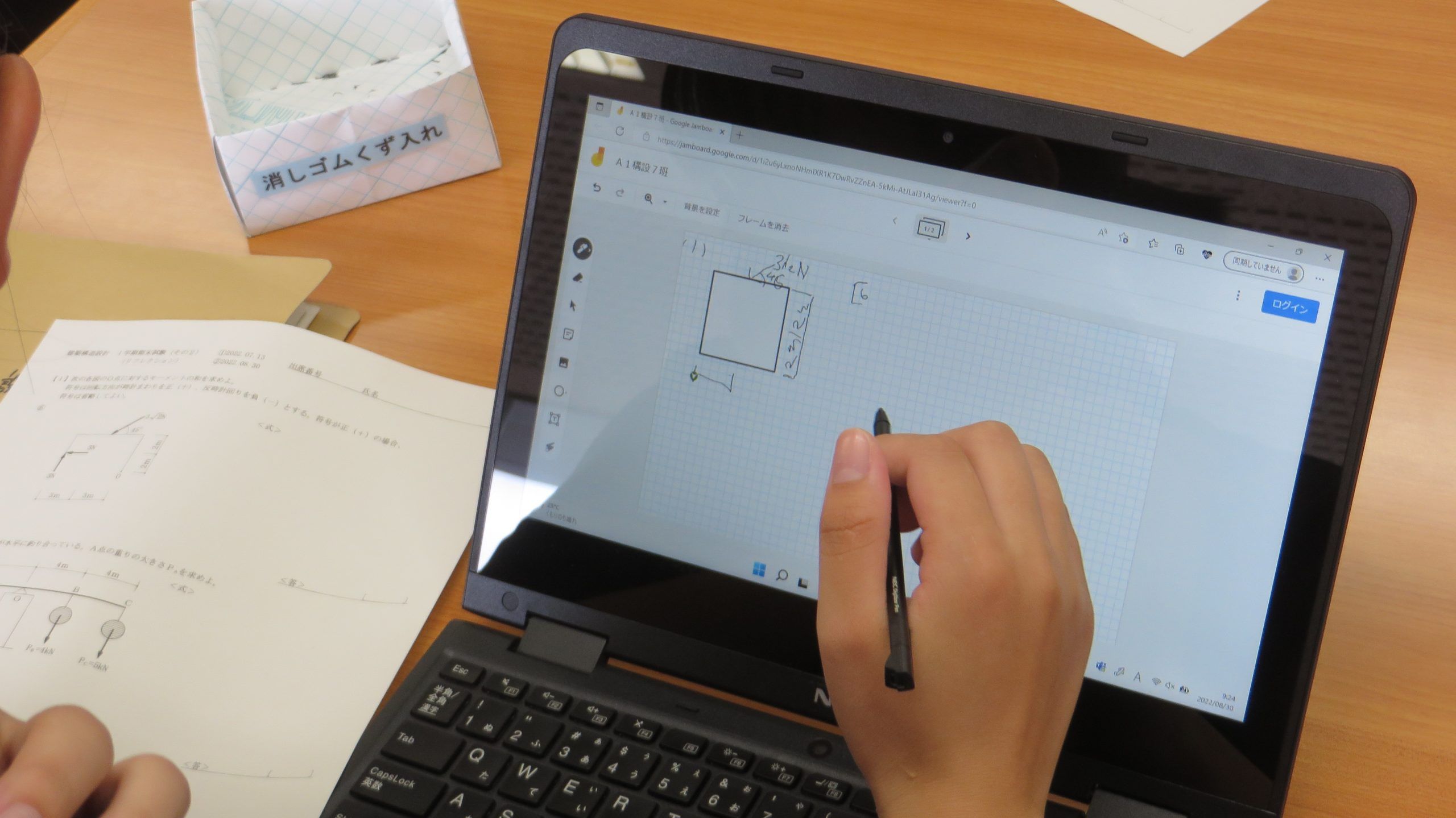

一人一台の端末上で、班ごとにデジタルホワイトボードを使用(提供:山梨県立甲府工業高等学校)

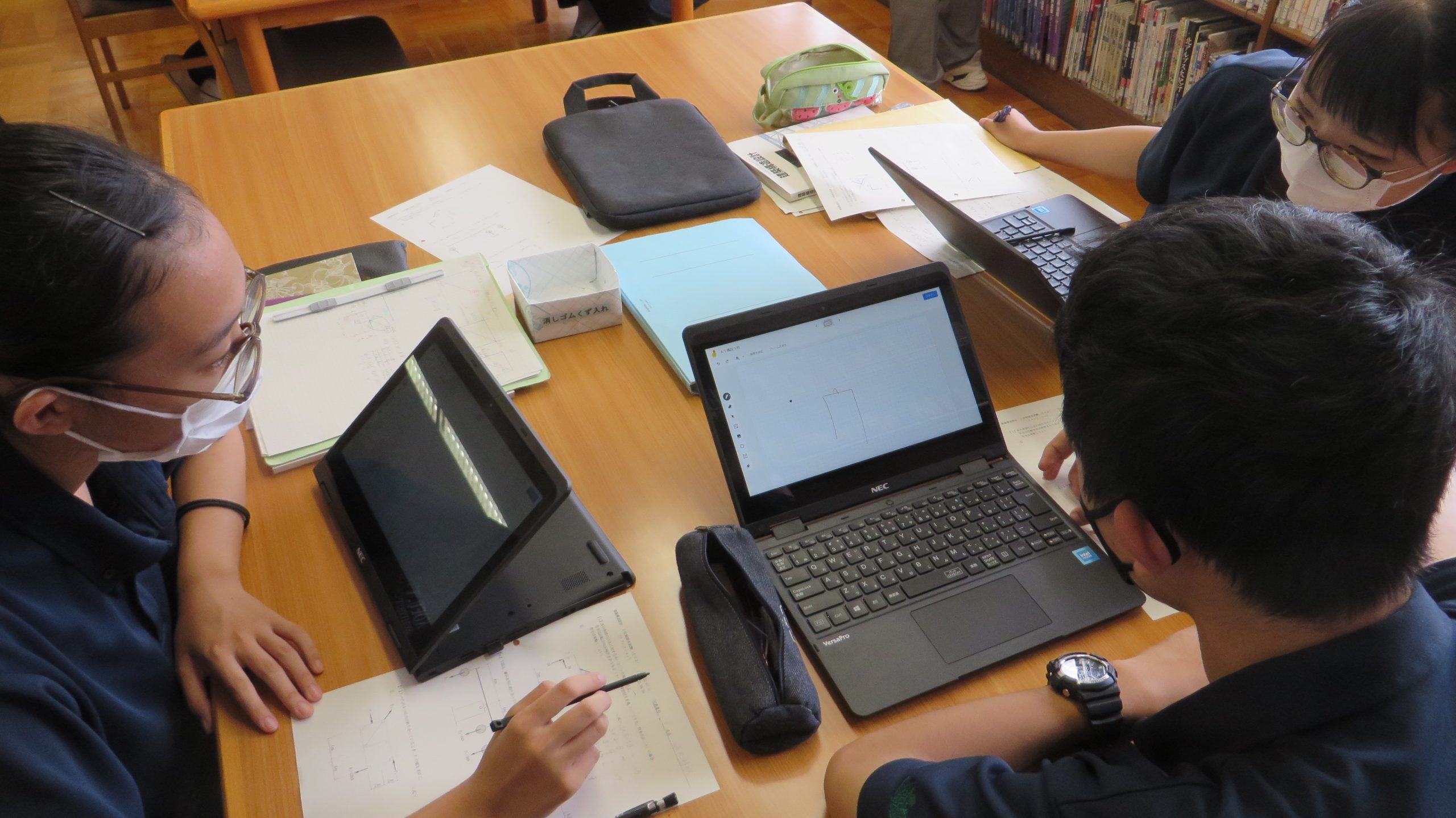

班で行なう授業は教室ではなく、すべて図書館で実施しました。本校は生徒数に対して教室が狭いため、グループ学習を行なう際は、図書館を利用しています。図書館にも大型提示装置が常設してあるため、教員は自分の「Surface Book 2」とケーブルを持って行くだけで授業をすることができます。

図書館での授業風景。ひとつの机に、4人が向かい合って座ることができ、グループ学習を行ないやすい(提供:山梨県立甲府工業高等学校)

どのような工夫をしたのか

大きな工夫としては3点あります。

1点目は、協働学習での班わけです。班編成にあたり、この科目を得意とする生徒を指導役として各班に振り分けました。これによって、班の進度を均一化できるよう心掛けています。

2点目は、グループ学習のルールを作成したことです。授業の最初に、「グループ学習の掟」として生徒に明示し、「全員で取り組む」「わかる人は教える/わからない人は聞く」「助け合いをする」ことのほか、「後ろ向きな発言をしない」ことを伝えています。特に、最後の「後ろ向きな発言をしない」ことは重要視しており、理解できないことが誹謗中傷につながらないよう、授業内で繰り返し話しています。

3点目は、授業準備は効率性を重視し、短時間で終わらせることです。「PowerPointの資料は10枚以内におさめる」など、あらかじめ枚数を決めてつくっています。教材研究や作成にはきりがないため、このように「簡素化して時間をかけない」ことを心掛けることで、働き方改革にもつながってくると考えています。

デジタルホワイトボードを活用した協働学習は、もともと前任校でアナログのホワイトボードを使った授業を実施していたことがきっかけになりました。アナログで行なっていたものを、まずはデジタルに置き換えてみることは、導入のハードルが低いため、これからICT活用を始める際にも比較的やりやすい方法だと思います。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

わたしの場合、年齢的にも新しいソフトの使い方や操作を覚えることが大変になってきたため、教材選びや慣れるまでの導入に苦労しました。その際、本校に毎週来てくださっているICT支援員さんにかなりサポートしていただきました。「こんな授業をしたい」と相談し、教材やツールの提案をいただき、一緒に授業づくりを考えていっただけでなく、教材のマニュアルをスピーディにつくっていただいたことは大きかったです。

また、ハードウェアのトラブルも苦労した点です。ICT活用は多くの利点がある一方で、デジタルならではのトラブルが起きることもあります。本校でも2022年に始めた当初は、デジタルホワイトボードとして「Microsoft Whiteboard」を利用する予定で準備を進めていました。しかし、授業を実施する直前に不具合が発生し利用できなくなったため、代替として急遽Google Jamboardに切り替えたという経緯があります。

そのほかにも、生徒が使っているデジタルペンの精度が低く、思うように書けないという問題もあります。こうしたハードウェアの問題は今後の課題として考えていく必要があり、トラブルが起きたり、教材で使用したソフトやサービスの提供が終了してしまったりといった事態をふまえて、代替できるツールなどを準備しておくことも必要だと感じています。

甲府工業高等学校では、全学科でデジタルペンの購入を必須としている。ペンを使って画面に直接図や文字を書き込むことができ、アナログと並行して、デジタルノートの活用も検討している(提供:山梨県立甲府工業高等学校)

生徒にどのような学びの効果があったのか

協働学習では、生徒から後ろ向きな発言が出ることもなく、積極的に取り組む様子が見られ、理解度アンケートでは「説明をしあって、理解が深まった」「班長の説明がわかりやすかった」といった肯定的な意見が多くありました。これまで力学問題を苦手としていた生徒は、教わって解けるようになった喜びを感じている一方、教える側は、教えることの難しさに気付き、他者にわかりやすく伝えようとすることで理解もより深まっていました。このように、教える側・教わる側の双方にプラスに働いているように感じています。

協働学習では、教え合いや対話が自然に生まれていた(提供:山梨県立甲府工業高等学校)

さらに、このデジタルホワイトボードを使った学習のあと、「問題の解き方の手順をまとめる」という課題を出したところ、わかりやすく書く生徒が増えるなど、目に見えるかたちで成果が出ています。

先生にはどのような意識の変化があったか

本校は、山梨県立高校のパイロット校として、教員用のSurface Book 2や「Microsoft 365 Education」によるICT活用をスタートしましたが、当初は多くの教員がICT教材やツールの使い方を理解していませんでした。そこで、Teams上で取り組んだことや困ったことを書き込み、情報共有をしていきました。その結果、オンライン授業や教員間の連絡など、さまざまな取組が行なわれるようになり、現在は8割以上の教員が何らかのかたちでICTを活用しています。

学校内ではICTに慣れていない若い世代の教員から活用のアドバイスを求められたり、逆に、新しい教材を研究している教員の取組を参考にしたりしています。わたしの取組に対して新しい発想を提案してくれるなど、良い相乗効果が生まれて、教員同士もお互いに勉強になっており、非常に良い雰囲気でICT活用を進められていると感じています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2023年11月)のものです。