第1次新計画においては、地震予知の3要素である「時期」、「場所」、「規模」の推定のために、地震がなぜ、どのように発生するのかを深く理解することが重要であるとの認識のもと、地震発生に至る過程を解明するための詳細な研究が実施された。その結果、特にプレート境界型地震の発生過程に関する理解が大きく進展した。地震発生に至る過程の更なる理解のためには、その準備過程から直前過程までの地殻活動を相互に関連する一連の過程として研究する必要がある。そのため、第2次新計画では次の4項目が実施されている。

第1次新計画では、地震波を放出する高速な滑りを生じる領域のみならず、ゆっくりとした滑りが定常的あるいは間欠的に生じている領域がプレート境界に存在しており、かつ現在強く固着している領域は過去の大地震の震源域に対応していることがGPS観測から明らかになってきた。つまり、地震性の滑りを生じる領域とゆっくりとした滑りを生じる領域は基本的には棲み分けていることが明らかになってきたのである。このような地震性滑りが卓越する領域をアスペリティと呼び、その周りのゆっくりとした滑りの進行によりアスペリティに応力が集中して地震に至るというモデルが提唱された。このような背景のもと、第2次新計画においてはこのモデルの妥当性を検証するための観測研究が重要視されている。また、数値シミュレーションの高度化に必要不可欠な、地下の構造やプレート境界面の特性に関する情報が得られる観測研究も重要となっている。

アスペリティの位置を高精度で推定することは、地震発生予測のみならず強震動の予測にとっても極めて重要である。

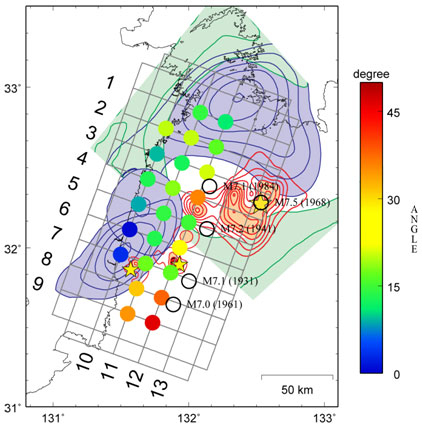

相似地震はプレート境界の小さなアスペリティの繰り返し破壊であると考えられるため、相似地震が多数発生している領域では大きなアスペリティは存在しえないことになる。日向灘から奄美大島にかけての海域について相似地震の発生頻度を調べたところ、定常的な活動を示す相似地震の発生率が高い領域では規模の大きな地震が発生していなことが判明した(鹿児島大学[課題番号:2201])。日向灘における地震の発震機構解の詳細な解析から、アスペリティの近傍では最大圧縮軸がプレート境界に対して斜交し、ゆっくり滑りの発生域ではプレート境界に対してほぼ垂直となっていることが明らかになった(図15)(九州大学[課題番号:2101]、植平,2007)。

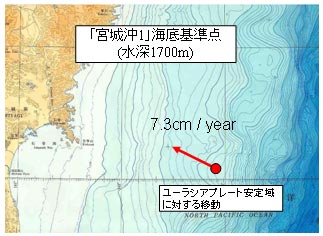

宮城県沖では、平成14年からの海底地殻変動観測により、同海底の海底基準点がユーラシアプレート安定域に対して北西に7.3センチメートル毎年の速度で移動していることが明らかになった(図16)(海上保安庁[課題番号:8003]、Fujita et al., 2006)。この速度はそれぞれ太平洋プレートのユーラシアプレートに対する沈み込み速度に近く、この海域のプレート境界が強く固着していることを示唆している。

一方、アスペリティが知られていない領域についても、その位置を推定することを目指して、既に位置が知られているアスペリティやゆっくり滑り域と、地下の構造の相関を調べる研究も進められている。

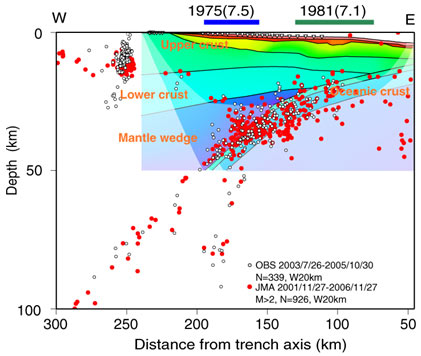

宮城県沖における構造探査実験より推定された沈みこむ太平洋プレートの形状と、これまでに知られているアスペリティの分布とを比較したところ、プレートが折れ曲がる領域を避けてアスペリティが分布していることが分かった(図17)(東京大学地震研究所[課題番号:1403])。この折れ曲がり付近は、海洋性プレートが陸の地殻に接する部分とマントルに接する部分の境界に位置しており、このような媒質の違いや境界面の形状の違いが、応力集中過程や破壊過程に影響を及ぼすことは十分にありうると考えられる。

プレート境界より上盤側での地震波速度に注目すると、アスペリティ直上では周囲より高速度となっており(東北大学[課題番号:1201]、Yamamoto et al., 2006)、ゆっくり滑りが卓越している領域ではVp(P波速度)/Vs(S波速度)比が大きい(九州大学[課題番号:2101]、田原,2006)ことが明らかになってきた。後者は海洋プレートの脱水によって上盤側のマントルが蛇紋岩化し、そのためにゆっくりとした滑りが生じていると解釈できる。

これまで、ゆっくりとした滑りが卓越しているプレート境界では、地震波の反射係数が大きいことが報告されていたが、根室半島沖〜釧路沖の海域での調査によっても、2003年(平成15年)十勝沖地震(マグニチュード8.0)の余効滑りの大きかった領域で反射係数が大きくなっていることが明らかになった(北海道大学[課題番号:1004]、東,2007)。これに対して西南日本では、GPS観測から推定されている深部の安定滑り域では、反射層が厚く、反射係数はむしろ小さくなり、それより浅部に位置する遷移域で反射層が薄く、反射係数が大きくなっていることが分かった(東京大学地震研究所[課題番号:1403])。

2003年十勝沖地震のアスペリティ周辺では、地震の前に規模別頻度分布のb値が低下し、海洋プレート内深部では逆にb値が大きく上昇していたことが報告されていた。同様の現象が、現在固着している根室沖のアスペリティ周辺とその深部でも生じていることが分かった(北海道大学[課題番号:1003]、Katsumata et al., 2006a)。

西南日本のプレート境界で見られる間欠的ゆっくり滑りには継続時間が数ヶ月以上の長期的ゆっくり滑りと、それ以下の短期的ゆっくり滑りがある。東海地域で平成13年以降に観測されている長期的ゆっくり滑りについては、過去にも同様の事象が生じていた可能性が指摘されていたが、静岡・愛知県境付近では、過去のデータと比較できる水準測量が平成12年以降行われていなかった。そこで、その付近の水準測量を行って過去のデータと比較し、平成13年以降の事象と同様の長期的ゆっくり滑りが過去にも20〜30年程度の間隔で繰り返し発生していたことを支持する結果が得られた。ただし、19世紀末の15年ほどの期間は、それ以降の時期と異なったパターンを示しており、1854年安政東海地震の余効変動がこの時期まで続いていた可能性を示している(図18)(名古屋大学[課題番号:1702])。

プレート境界の固着域(地震発生域)と定常的ゆっくり滑り域との遷移域においては、低周波地震・微動と間欠的ゆっくり滑りが観測されていたが、その中間の時定数を持つ事象はこれまで検知されていなかった。データを詳細に解析することにより、周期20秒程度の超低周波地震が、この遷移域においても発生しており、しかも深部低周波微動や短期的ゆっくり滑りと同期して発生していることが明らかになった(図1)(防災科学技術研究所[課題番号:3002]、Hirose and Obara, 2006、Ito and Obara, 2006、Obara and Hirose, 2006、Ito et al., 2007)。

この深部低周波微動が生じている付近の構造を詳細に調べたところ、微動が生じている付近では地震波速度が小さく(図19)、かつ比抵抗も小さい(図20)ことが明らかになった(京都大学防災研究所[課題番号:1802]、長野,2007)。このことは、このような低周波の現象が海洋プレートの脱水と関係していることを強く示唆する。また、深部低周波微動はフィリピン海プレート内部の地震活動の静穏化と相関があることが明らかになった(気象庁[課題番号:7001])。深部低周波微動とゆっくり滑りは海洋プレートの脱水とも関連があると考えられるため、海洋プレート内地震の活動と相関が出ることはありうると考えられる。

水準測量に基づく1944年(昭和19年)東南海地震(マグニチュード7.9)に伴う隆起分布を見ると、袋井付近で顕著な隆起が生じており、この隆起量のわりに隆起域の幅が狭く、プレート境界に断層を置いたのではこのパターンを説明することは難しい。東南海地震時に実施されていた、森〜掛川〜御前崎間の水準測量結果とあわせて検討した結果、袋井付近の地下10数キロメートルで東北東-西南西に伸びるやや高角の逆断層がずれを生じると、この隆起を説明できることが分かった(名古屋大学[課題番号:1702])。推定された断層の位置では顕著な地殻内反射面が検出されており、この付近にプレート境界から派生した分岐断層が存在し、東南海地震の際に活動した可能性も考えられる。

紀伊半島沖での構造探査により、このような分岐断層の形状を屈折法地震探査データから推定することに成功し、観測波形の振幅変化から断層内に低速度帯が挟まれていることを明らかにした(図21)(海洋研究開発機構[課題番号:4001])。

室戸沖南海トラフに設置された孔内間隙圧モニタリング装置のデータを回収し、5年にわたる間隙圧の連続データが得られた。その結果、プレート運動に伴う歪の蓄積・解放によると考えられる長期的圧力変動が記録され、さらに、2003年7月に室戸沖で発生した超低周波地震や2004年(平成16年)9月の紀伊半島南東沖の地震(マグニチュード7.4)に対応する圧力変動が記録されていることが判明した(海洋研究開発機構[課題番号:4002])。

プレート境界での固着が長期にわたると、プレート境界でのせん断応力が増大し、それにつれて内陸の応力場も変化して、内陸の微小地震活動の変化として現れることが期待される。このような考え方から内陸の微小地震活動からプレート境界の状態をある程度推定することが可能と考えられるが、そのためには、長期にわたって内陸の応力場の特徴を知っている必要がある。多数の地震の発震機構解の解析から、糸魚川-静岡構造線中南部では南東-北西を圧縮軸とする逆断層型の応力場、中央構造線周辺では同様の方向の圧縮軸を持つ横ずれ断層型の応力場であることが明らかになった(産業技術総合研究所[課題番号:5001]、今西・他,2006)。一方、中国・四国地方に注目すると、中央構造線付近から中国地方にかけてはやはり南東-北西圧縮の横ずれ断層型となっているが、それより南側では圧縮軸の向きは中央構造線に平行となっていることが分かった(高知大学[課題番号:2001])。

プレート内地震の震源断層周辺へ応力が集中する機構を理解するためには、まず地殻の不均質構造と応力・歪分布を詳細に解明しなければならない。このような観点から第1次新計画においてGEONET等による歪速度分布の推定と高分解能の地下構造推定が精力的に行われ、その結果、下部地殻の一部が弱化し、その直上ないし周辺の上部地殻に応力が集中するというモデルが提案されている。こうした背景から、第2次新計画においては、このようなモデルで内陸の地震発生帯を説明できるか否かの検証が重要視されている。その検証には詳細な構造と応力・歪速度の推定及び弱帯形成の鍵となる流体の分布の把握が極めて重要である。

第2次新計画においては、歪集中帯の解明が大きな課題として挙げられており、この問題に取り組むために新潟−神戸歪集中帯内の跡津川断層で合同観測が実施されている。

広域の地震波速度トモグラフィの解析により、新潟-神戸歪集中帯は、糸魚川-静岡構造線を境にして東と西で構造が大きく異なっており、東部では地殻浅部と最上部マントルが低速度域となっているのに対して西部では下部地殻が低速度となっていることが分かった。また、その境界の糸魚川-静岡構造線付近の火山域では下部地殻から最上部マントルまで低速度域となっており、歪集中帯といっても、その歪集中の原因は場所によって異なることが示唆された(図22)(東北大学[課題番号:1202]、Nakajima and Hasegawa, 2007a,b)。

歪集中帯の中には多くの断層が存在するが、その中の跡津川断層周辺に注目すると、地震発生層の厚さや比抵抗構造は、跡津川断層を境にして北と南で大きく異なっていることが明らかになった(京都大学防災研究所[課題番号:1803]、伊藤,2006、Ito et al., 2006a,b)。この断層に囲まれた領域を一つのブロックとし、断層深部で定常滑りを仮定したブロック-断層モデルにより、各ブロックの運動を解析したところ、跡津川断層については、地震発生層ではほぼ完全に固着していることが推定された。跡津川断層付近に展開された高密度のGPS観測網のデータは、GPSの測定精度(1ミリメートル毎年弱)を上回る非地震性の滑りは地表付近には存在していないことを示している(名古屋大学[課題番号:1703])。

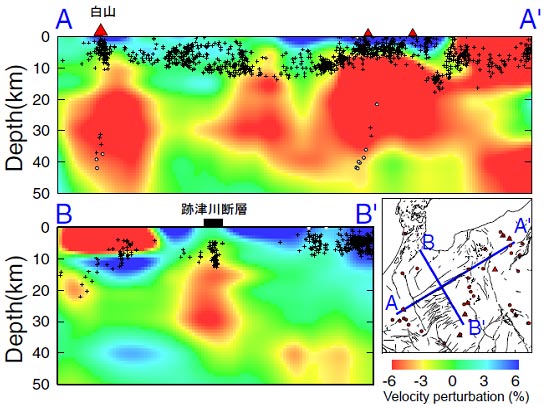

地震波速度トモグラフィの解析により、跡津川断層両端部の立山・白山といった火山地域には低速度域が存在しており、さらに跡津川断層中央部においても断層深部に低速度域があることが明らかになった(図23)(東北大学[課題番号:1202])。一方、断層浅部の地震発生深度においては、地震活動のやや低調な領域が高速度となっていることが分かった(図24)(東北大学[課題番号:1202]、Kato et al., 2006a)。この高速度域は高比抵抗になっており、アスペリティの位置を示している可能性が高いと考えられる(東京大学地震研究所[課題番号:1404]、京都大学防災研究所[課題番号:1803])。

以上の結果は、跡津川断層では断層深部に定常滑りが存在し、それが断層浅部の応力集中の原因とするモデルを支持している(産業技術総合研究所[課題番号:5001])。

2004年新潟県中越地震(マグニチュード6.8)については、余震の合同観測が行われて震源域の詳細な構造が推定されており、地震の滑り量が大きかったところでは、周囲に比べて地震波速度が大きいことが明らかになった(東北大学[課題番号:1202]、東京大学地震研究所[課題番号:1404]、Kato et al., 2006b、Okada et al., 2006)。強度回復を示すと考えられる散乱係数の時間変化も観測され、特に滑り量が大きかった領域では、急激な強度回復が推定された(京都大学防災研究所[課題番号:1804])。震源域周辺のS波偏向異方性を調べたところ、速いS波の振動方向は本震震央付近では断層の走向に平行で、その北東と南西ではほぼ東西となっており、さらにこの東西方向の速いS波の振動方向は応力逆解析から推定された最大主圧縮軸とほぼ平行であることが分かった(東北大学[課題番号:1202]、本堂,2006)。本震の破壊開始点は余震域の最深部にあり、余震域の縁辺部では余震域の下限は浅くなることから、断層深部の弱帯の中に特に弱い領域が存在していて、本震の破壊はそのごく弱い領域の直上の応力集中によって生じたとするモデルが提案された(図25)(京都大学防災研究所[課題番号:1803]、飯尾・他,2006)。また各種地質情報や微小地震データ、反射法地震探査の実施に基づいて、深部構造や応力場を推定し、地下構造の総合的な三次元モデル化も実施された(産業技術総合研究所[課題番号:5001]、長・他,2006、Imanishi et al., 2006)。なお、中越地震の余震の中には低周波地震も発生していることが明らかになったが、火山近傍の深部低周波地震と異なり、地震のメカニズム解や深さに他の地震との違いは認められない(弘前大学[課題番号:1102])。

2005年(平成17年)福岡県西方沖の地震(マグニチュード7.0)についても、余震観測やGPS観測の詳細な解析が実施された(九州大学[課題番号:2102]、北海道大学[課題番号:1005]、Hori et al., 2006、Iio et al., 2006、Matsumoto et al., 2006、Nakao et al., 2006、Shimizu et al., 2006、Uehira et al., 2006、Watanabe et al., 2006)。本震の初期破壊は通常の地震よりもゆっくりと伝播し(気象庁[課題番号:7001])、滑り量の大きな領域は深さ5キロメートル以浅と深さ10〜15キロメートル付近の2ヶ所に存在している。余震観測に基づく詳細な構造推定の結果によれば、どちらも高速度域となっている。この二つの大滑り域の間は高速度・低減衰となっており、強度が強く破壊されにくかった可能性を示唆する。また、本震震源域と警固断層との間には高減衰・高散乱域が存在しており、断層端において強く破砕していることが示唆される(図26)(九州大学[課題番号:2102]、Matsumoto et al., 2006)。

1995年(平成7年)兵庫県南部地震(マグニチュード7.3)の余震データを再解析して詳細な地震波速度構造を推定したところ、震源断層に沿って幅数キロメートルの低速度域が存在しており、また滑り量の大きな領域は高速度域となっていることが明らかになった(東北大学[課題番号:1202]、Okada et al., 2007)。この地震を発生させた野島断層において、断層の強度回復過程を調べるために注水実験を始めとする各種実験観測が行われている。透水性や体積弾性率の変化から見て、地震発生後、断層の強度が回復してきて平成15年頃に一段落したと考えられる。またこの近傍では、平成9〜16年の間にP波の減衰が約10パーセント減少し、これも断層の強度回復を示していると考えられる(京都大学防災研究所[課題番号:1804]、Kitagawa et al., 2007、Tagami et al., 2007)。

1938年(昭和13年)の屈斜路湖地震(マグニチュード6.1)の震源断層付近で構造探査を実施し、断層を境にして北東側が落ち込んだ構造が得られた(北海道大学[課題番号:1005]、市原・他,2006)。跡津川断層でも、浅部では高比抵抗体が断層をまたいで南北に連続的に分布するものの、5〜10キロメートル程度以深では跡津川断層の南側に低比抵抗領域が分布しており、地震活動はこの比抵抗の急変する場所で発生している(京都大学防災研究所[課題番号:1803]、東京大学地震研究所[課題番号:1404])。糸魚川-静岡構造線中部においても、比抵抗構造が断層セグメントを境にして断ち切られるように急変していることが明らかになった(図27)(東京工業大学[課題番号:1601])。

秋田県中央部の比抵抗構造探査の結果によれば、地震活動の低調な領域では比抵抗構造の変化が小さいのに対して、地震活動が活発な領域では比抵抗の変化が大きく、特に活発な領域は比抵抗の急変部に位置していることが分かった(秋田大学[課題番号:1301])。栗駒山周辺の比抵抗構造を調べたところ、他の地域と同様に、地殻深部の低周波地震が低比抵抗域の縁辺部にあることが確かめられた(東北大学[課題番号:1202])。島根県東部の地震活動の空白域では上部地殻内の高比抵抗域が他の地域よりも薄く、南に行くにつれてこの高比抵抗域が厚くなり、地震活動は地殻中深部の低比抵抗域と浅部の高比抵抗域の境界で発生しているように見える(鳥取大学[課題番号:1902])。

このような地殻内の流体の起源は、沈みこむ海洋プレートの脱水によると考えられている(京都大学防災研究所[課題番号:1802]、東北大学[課題番号:1202])が、北海道でも、それを示唆するマントルウェッジのP波低速度域が発見された(北海道大学[課題番号:1005]、Katsumata et al., 2006b)。

東北地方における掘削コア試料を用いた応力測定の結果と、理論的に予測される応力分布および古応力場との比較を行ったところ、脊梁山地以西においては、水平最大圧縮方向はいずれの応力分布においてもプレートの沈み込み方向に斜交していることが分かった(東北大学[課題番号:1202])。

応力場が変化すると岩石の電磁気学的な特性が変化することが実験から知られている。応力変化に伴う電磁気学的な変化を観測で捉える目的で、伊豆半島北東部において全磁力の観測が続けられているが、平成11年以降はほぼ変化が認められていない(東京工業大学[課題番号:1603])。また、全磁力から日本列島全域における応力変化をモニターする体制を構築するため、柿岡、女満別、鹿屋、いわき、北浦、阿蘇山麓において全磁力精密連続観測を実施した(気象庁[課題番号:7018])。

地震発生直前においては不可逆的な物理・化学過程が存在していると考えられているが、その実体はまだよく分かっていない。第1次新計画において摩擦構成則に基づくシミュレーションにより大地震前に生成する破壊核の挙動の理解は進んだが、その破壊核を近代的観測で直接捉えた例は無く、いくつか報告されている事例はあくまでも傍証にすぎない。また、流体の存在は地震発生に深く関わっていると考えられるが、間隙水圧の上昇が地震発生を促すという事例は人工的な誘発地震では知られているものの、通常の地震の発生前の間隙水圧の変化や流体の挙動に関する直接的証拠は得られていない。さらに、地震発生直前に電磁気学的異常が生じるとの報告もあるが、それらの現象と地震発生との関連の検討はまだ十分ではなく、また、その現象を説明する説得力のあるモデルはまだ構築されていない。

このような背景のもと、地震学的直前過程、流体の挙動と地震発生の関係、及び電磁気学的時間変化と地震発生の関係に注目して、研究が実施された。

VHF帯の散乱波が地震発生前に変化する可能性を検討するための観測が北海道で平成14年12月から始められている。地震発生前に散乱波が観測された地震のうち十勝沿岸で発生したマグニチュード4.7とマグニチュード4.0の二つの稍深発地震について、広尾局において散乱波の到来方向を求めることに成功し、どちらもほぼ震央方向から到来していたことが判明した。また、北海道東部で発生した地震と散乱波の関係を調べたところ、これまでに調べられていた日高地域と同様に、散乱波の継続時間と最大震度との間に相関があることが判明した(北海道大学[課題番号:1006])。

東海地方・伊豆地方において地殻活動や流体と磁力の関係を明らかにするために全磁力観測を行っている(東京大学地震研究所[課題番号:1405]、気象庁[課題番号:7002])。平成12年と平成16年頃を境にして全体的に変化があるように見える。東海地域で観測されていた長期的ゆっくり滑りが、応力変化を介した磁気変化として捉えられている可能性を検討した結果、長期的ゆっくり滑りによる応力不均一の効果では説明が難しいことが分かった。構造研究の結果から推定される磁化の空間的不均一の効果を導入し、一様な応力変化を与えたところ、応力不均一効果よりも大きく、観測されているような空間的に不均一な地磁気の時間変化が生じることが明らかとなった。しかし、変化の大きさを説明するには、実験室で測定されている応力磁気係数よりも10〜100倍大きな係数が必要である。このような現象を理解するためには、応力磁気係数の時定数依存性を調べる必要がある(東京大学地震研究所[課題番号:1405])。

南アフリカの金鉱山ではこれまでに地震・歪観測を実施しており、これまでにバンバナーニ(Bambanani)鉱山においてゆっくりとした歪の増加とその前駆的歪変化が見出されていた(Naoi et al., 2006)。ムポネン(Mponeng)鉱山においても同様の前駆的歪変化を伴うゆっくりとした歪の増加が観測され、さらに、バンバナーニ鉱山でこれまでに観測された変化より非常に大きな振幅であったため、前駆的変化から余効変動まで詳細に調べることが可能となった。前駆的歪変化は時間に関して直線的な変化であり、また、余効変動の終息時期には歪の階段状の増加が生じていることが明らかになった(図28)。ただし、バンバナーニ鉱山においても、ムポネン鉱山においても、このような前駆的変化は地震の前には観測されていない。

金鉱山で観測された地震についての過去のデータを詳細に検討した結果、マグニチュード0クラスの地震(震源サイズにして数メートル程度)も、より大きな自然地震と同程度の応力降下量を持つことが明らかになった(京都大学防災研究所[課題番号:1805]、Yamada et al., 2007)。

第2次新計画では、アスペリティモデルを更に進展させ、地震発生サイクルの実体の解明と、そのサイクルの揺らぎを生じる原因を解明するために、「地震発生サイクル」という本小項目を新たに設けている。現在の地震発生サイクルの研究は、近代的地震観測データと数値シミュレーションに基づく物理学的モデルを用いる研究と、過去の地震発生の履歴に基づく統計学的モデルを用いる研究の2つに大別される。この2種類のモデルを統合し、より高度で定量的な大地震発生予測モデルを構築することが本小項目の目標である。

通常考えている地震発生サイクルよりももっと長いサイクル(超サイクル)で大規模な地震が発生している可能性が以前から指摘されていたが、2004年にインドネシア・スマトラ島沖で発生したマグニチュード9の大地震は、そのような地震が実際に発生しうることを明確に示した。これにより、平成18年度にはこのような超サイクルの地震および地震発生サイクルの揺らぎの解明を中心として、以下の研究が実施された。

東南海・南海沖では、150年程度の再来間隔で繰り返し大地震が発生してきたことが知られているが、それらの地震の様相は必ずしも毎回同一ではなかったことが知られている。日南海岸の大分県佐伯市米水津、間越龍神池および六反池において津波堆積物調査を行った結果、過去3,300年間に8回の大津波に襲われたことが判明した(図2)。最新のものは1707年宝永南海地震によるものと考えられ、このような大津波が約300〜700年に一度の超サイクルで発生したと推定される。684年天武南海地震(白鳳地震とも呼ばれる)、1361年正平南海地震、1707年宝永南海地震がこのような地震である(東京大学地震研究所[課題番号:1406])。

三陸海岸の海岸沿いの湿地や内湾において地層の採取と分析を行い、過去約2,000年前〜6,000年前の津波堆積物年代の地域間対比から、この地域でもやはり500年から最大700年程度の間隔の超サイクルを持つ超巨大三陸地震の存在が示唆される結果が得られた(東京大学地震研究所[課題番号:1406]、原口・他,2006)。また、仙台平野および石巻平野での調査から、869年の貞観の津波が当時の海岸線から3キロメートル以上内陸まで侵入したことと、同じ規模の津波がおおよそ1,000年間隔で発生していたことも明らかになった(図29)(産業技術総合研究所[課題番号:5003])。通常の地震発生サイクルよりも長い再来間隔で発生するこれらの地震は、2004年のスマトラ島沖のマグニチュード9の超巨大地震と同様に、複数のアスペリティが連動して破壊される、いわゆる連動型地震であると考えられる。北海道東部では、このような連動型地震の地震サイクルに伴うと考えられる地殻変動が浜堤(ひんてい)列として記録されていること(Kayanne et al., 2007)、またインド洋東部のアンダマン島とミャンマー西海岸では、最近の地震発生履歴が隆起サンゴ礁や海成段丘として保存されていること(Kelsey et al., 2006)が明らかになった(産業技術総合研究所[課題番号:5003])。

釜石沖では、マグニチュード4.8程度の地震が約5年半の間隔で非常に規則的に発生していることが知られているが、その周辺の相似地震(小繰り返し地震)を丹念に調べた結果、マグニチュード4.8の地震の震源域中心付近とその縁にマグニチュード3級の地震が繰り返し発生していることが明らかとなった(東北大学[課題番号:1203])。このことは、釜石沖のマグニチュード4.8の地震が発生するとき、これらのマグニチュード3級の地震の小アスペリティも同時に破壊する可能性を示している。

ほぼ同じ領域で発生したと考えられている1894年(明治27年)根室半島沖地震(マグニチュード7.9)と1973年(昭和48年)6月17日根室半島沖地震(マグニチュード7.4)について、津波波形記録を用いて断層モデルを構築して比較したところ、1894年の地震の規模はMw(モーメントマグニチュード)8.3と求められたのに対して1973年の地震はMw(モーメントマグニチュード)7.8と推定され、1894年の地震のほうが1973年の地震よりも、地震の規模も震源域の面積も大きかったことが明らかになった(北海道大学[課題番号:1007])。

釧路沖においては、1961年(昭和36年)のマグニチュード7.2の地震の再来と考えられる、マグニチュード7.1の地震が2004年に発生した。この地震は、2003年の十勝沖地震の翌年に発生していることから、十勝沖地震の発生によって釧路沖の地震の発生が早められたものと考えられる。この十勝沖地震の本震の地震時滑りとその後の余効滑りのどちらが、釧路沖地震に影響を与えたのか、定量的な解析を行ったところ、余効滑りのほうが地震発生を促す影響が大きかったことが明らかになった(東北大学[課題番号:1201])。このことは、大地震に伴う応力変化のみならず、その余効滑りが、近傍の別の大地震の発生を促進する上で大きな影響を及ぼすことを示している。

このような活動間隔のゆらぎに及ぼす大地震の余効滑りの影響は、小さな相似地震については既に知られていた。数値シミュレーションで、この状況の再現を試みたところ、このような余効滑りによる擾乱が大きすぎると、一度破壊されたアスペリティの強度が十分回復しないうちにまた壊されてしまうことによって、ゆっくりとした地震が生じやすくなり、また、余効滑りが押し寄せている時期は、前駆的滑りの分布が通常と異なるために、結果として地震時の滑り分布も通常と異なる場合があることも分かった(図30)(東北大学[課題番号:1203]、Ariyoshi et al., 2007)。このことは、余効滑り等の擾乱によって小アスペリティの破壊が促進される場合、再来間隔が短くなるだけでなく、擾乱の影響を受けない場合の地震波形と異なる波形の地震が生じる可能性を意味している。

糸魚川-静岡構造線におけるセグメント構造について調べるために、航空レーザー計測を行って詳細なデジタル標高データを作成した。これにより、牛伏寺断層の北方延長の低崖が松本市街地において検出され、従来定義されていた牛伏寺断層が松本盆地・松本盆地東縁断層帯まで延長されることが確認された(近藤・他,2006)。また、木崎湖南岸においてジオスライサー調査(簡易地層抜き取り調査)を実施し、過去12,000年の扇状地砂礫層、河川性堆積物、埋没土壌層などを識別し、断層運動と低地埋積過程を詳細に検討した結果、約1,000年、4,000年、9,000年の3つの地震が検出された。さらに、青木湖では、音波探査とピストンコアリングにより湖底内に並走する3条の断層崖と地震に伴う湖成層の変形が明らかになった。これらは単純な逆断層構造だけでは説明できず、横ずれ変位も伴った可能性があり、同断層帯北部の変形過程を再考する点で重要である。(産業技術総合研究所[課題番号:5002])。

プレート境界のアスペリティの位置を正しく把握し、また、そこでの滑り欠損をGPSや相似地震からモニタリングしていくことは、地震発生の中・長期予測にとって極めて重要である。例えば、2004年の釧路沖の地震が発生するに至る過程を理解するのに、アスペリティを取り囲む領域におけるゆっくりとした滑りの推定結果が役立った。ただし、現在のGPS解析や相似地震解析は、空間分解能が十分でなかったり相似地震のマグニチュードと滑り量の関係則に不明な点があるなど解決すべき点が多く残っている。

アスペリティの位置がよく分かっている領域について詳細な構造探査を行い、アスペリティと非地震性滑り域の構造的差異を明らかにすることにより、来るべき大地震のアスペリティの位置を特定できる可能性がある。これまで、プレート境界からの反射波強度や、上盤側の地震波速度の違い等の特徴が得られている。今後、さらに様々な情報を総合的に判断して、アスペリティの位置を大地震発生前に特定することは、地震発生の中・長期予測だけではなく被害予測のためにも重要である。

現在のアスペリティモデルは極端に単純化して作られたモデルであるが、アスペリティの階層構造が釜石沖や宮城沖で明らかになりつつあり、地震発生サイクルの揺らぎを理解するなど、アスペリティモデルを高度化するためには複雑な要素を考える必要がある。強度の時間変化に関しても、接触面の状態の時間変化とともに間隙水圧の時間変化も考慮しなければならない。これらは連動破壊の発生条件を考察するためには極めて重要であり、このような強度変化を観測から確かめる必要である。間隙水の源は沈み込む海洋プレート内の岩石の脱水反応によるものと考えられる.海洋プレート内の脱水反応や地震活動は現建議の計画ではほとんど取り上げられていないが、これらを理解することは沈み込み域の地震発生過程の理解を進めるためにも重要と考えられる。

西南日本のプレート境界に見られる、低周波地震・微動や間歇的ゆっくり滑りも、海洋プレート内の脱水や間隙水圧の上昇と関連している可能性がある。これらの活動と地震波速度構造との関係を詳細に調べることにより、脱水を起こしている領域やプレート境界での間隙水圧の時間変化を推定することが重要である。

比抵抗と地震波速度の構造および震源分布の空間分解能が向上したことにより、三者の相関が認められる事例が増えてきた。GPS観測から推定される歪速度と、発震機構解や異方性構造から推定される応力分布と併せて、跡津川断層を含むいくつかの断層について、深部の非弾性変形に基づく応力集中モデルを構築するための情報が揃いつつある。P波速度、S波速度、比抵抗はそれぞれ独立な情報を含んでおり、これに地震波減衰構造や異方性構造の情報が加われば、地下に存在すると想定される流体の種類や存在形態等について情報が得られると期待される。この意味で、跡津川断層や中越地震震源域における各種データの総合的解析が極めて重要である。

大地震が発生する場所を説明するモデルに留まらず、地震の破壊開始点の位置と主破壊の位置の両方を説明するモデルの構築が必要である。最近発生した大地震の主破壊域は浅部に位置している例が多いが、これは通常の断層の強度モデルからは理解することは難しい。このような観測事実を説明するモデルを構築し、モデルを検証するための観測研究を進めていくことが重要である。

南アフリカの金鉱山での歪計の記録において、非地震性の歪の増加の前にゆっくりとした前駆的変化と余効的変化が観測されたのは、特筆すべき成果である。この歪変化は断層モデルで説明できるため、前駆滑りによるものと解釈することが可能であり、その価値は大きい。今後、このような現象が生じている場所の特徴の抽出するほか、地震性滑りの前駆滑りの検出、地震性滑りとゆっくりとした滑りの中間の時定数の滑りの有無等について研究を進めることによって、通常の地震の直前予知にとっても重要な情報が得られるものと期待される。

地震発生前に電磁気的な異常現象が見られるのかどうか、また見られるとしたらどのような原理に基づくのかについては不明な点が多い。観測されている地磁気の変化については、構造の不均質と広域の磁場の時間変化との関係で、複雑なパターンを生じうることが次第に明らかになってきており、地震前に何か特定の観測点でのみ異常が見られたからといって、それが地震の前駆的な異常であったかどうかの判定には慎重になる必要がある。VHF電波については、異常域を特定する様々な試みを今後も継続する必要ある.

前述のとおり、アスペリティモデルによって地震発生サイクルはある程度説明できるようになってきた。しかし、通常の再来間隔よりも長い間隔(超サイクル)で発生する連動型の巨大地震については、まだモデル化は充分とは言えない。過去の津波堆積物等の解析と、スマトラやチリ等、海外の事例研究も含めて検討して、各地域で最大規模の地震としてどの程度の地震が発生する可能性があるかを明らかにすることが重要であろう。また、再来間隔から考えると次の南海地震は連動型巨大地震になる可能性があるため、十分な検討が必要である。連動型巨大地震を理解するためにも、小規模のアスペリティに関する観測データも利用して、アスペリティの階層性、連動破壊の条件の研究を進める必要がある。

図15

プレート境界面近傍のフィリピン海プレート内の最大圧縮軸の方向とプレートの境界面の法線ベクトルとのなす角度と、プレート境界の地震性滑りと非地震性滑りの空間分布[八木・他(1998)、Yagi et al.(1999)、八木(2002)、Yagi and Kikuchi(2003)]、及び過去に発生したマグニチュード7以上の地震の震央分布(気象庁カタログ)との比較(九州大学[課題番号:2101])。

図16

宮城沖1海底基準点において2002年5月から2005年8月までの観測から求められたユーラシアプレート安定域に対する年間の変動ベクトル(海上保安庁[課題番号:8003])。

図17

宮城県沖構造探査実験東西測線下の速度構造と震源分布との比較(東京大学地震研究所[課題番号:1403])。赤が気象庁一元化、白丸がOBS震源を表す。図上の線は、1978年宮城県沖地震(マグニチュード7.5)と1981年宮城県沖の地震(マグニチュード7.1)のアスペリティを、測線に投影したもの。

図18

水準測量による沼津-名古屋間の上下変動の時空間分布(名古屋大学[課題番号:1702])。

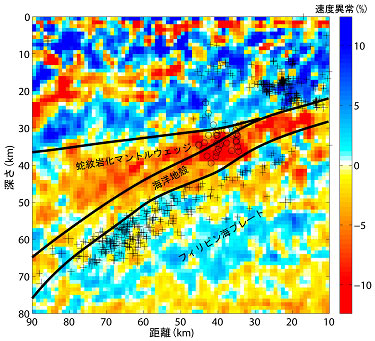

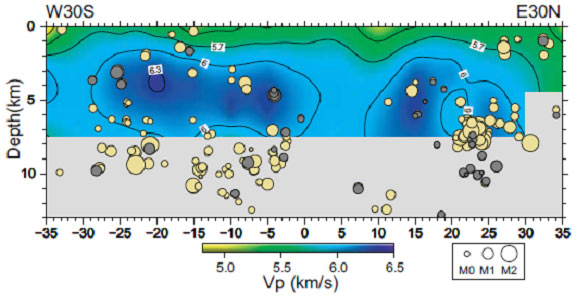

図19

新宮市から河内長野市にいたる南測線に沿う断面での地震波速度構造のイメージ(京都大学防災研究所[課題番号:1802])。JMA2001速度構造モデルに対するS波速度の偏差を、正を寒色系、負を暖色系で示す。![]() はこの断面の近傍で発生した地震。

はこの断面の近傍で発生した地震。![]() は深部低周波地震。

は深部低周波地震。

図20

広帯域MT(マグネトテルリック)観測、長周期MT(マグネトテルリック)観測、Network-MT(マグネトテルリック)観測のデータを結合して求められた紀伊半島低周波微動発生域周辺の比抵抗構造(京都大学防災研究所[課題番号:1802])。黒丸は通常の地震の気象庁一元化震源を示し、赤い星印は気象庁の決めた低周波地震の震源を示す。

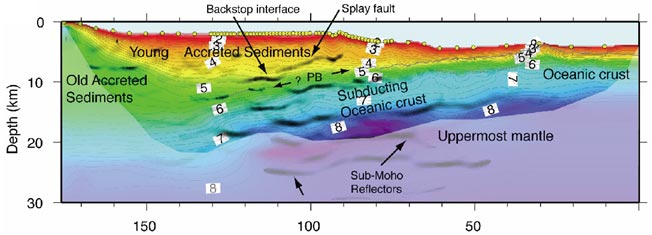

図21

紀伊半島東方沖で屈折法探査によって得られた地震波速度構造および反射面分布(海洋研究開発機構[課題番号:4001])。屈折法探査データから分岐断層のイメージングに成功した。

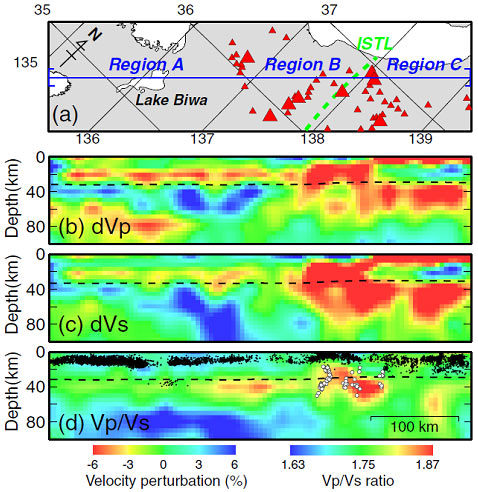

図22

新潟-神戸歪集中帯に沿った速度構造の鉛直断面図(東北大学[課題番号:1202])。(a)断面図の範囲。(b)P波速度偏差。(c)S波速度偏差。(d)Vp(P波速度)/Vs(S波速度)比。黒点は微小地震、白丸は低周波地震を表す。

図23

跡津川断層周辺のS波速度構造の鉛直断面(東北大学[課題番号:1202])。A-A![]() は断層に平行、B-B

は断層に平行、B-B![]() は断層に直交する測線である。黒い

は断層に直交する測線である。黒い![]() は微小地震、白丸は低周波地震を表す。

は微小地震、白丸は低周波地震を表す。

図24

跡津川断層に沿った浅部地殻構造(東京大学地震研究所[課題番号:1404])。

図25

新潟県中越地震の震源域直下の強度モデル(京都大学防災研究所[課題番号:1803])。断層の走向に沿った断面を示す。周囲に比べて著しく強度が小さな領域が破壊開始点直下に存在するために応力が集中しやすくなる。

図26

福岡県西方沖地震断層沿いの1/Q構造(12.5Hz(ヘルツ))、速度構造、散乱体分布(九州大学[課題番号:2102]。図中の星は本震と最大余震の位置を示す。

図27

諏訪湖南方を南西−北東方向に横断する比抵抗断面(東京工業大学[課題番号:1601])。比抵抗スケールは対数値。

図28

南アフリカのムポネン(Mponeng)鉱山で捉えられた歪ステップの記録例(京都大学防災研究所[課題番号:1805])(a)歪計のCh.3とCh.1の差。全Chに現れるノイズが消え、詳細を観察することができる。(b)前駆的歪変化部分の拡大。(c)余効変動部分の拡大。細かい歪ステップが連続発生していることが分かる。

図29

宮城県山元町の地質断面図(産業技術総合研究所[課題番号:5003])。灰色の泥炭層中に津波堆積物が砂層として数枚認められる。青線が貞観津波の堆積物で、黒線はそれより古い津波堆積物。赤線は西暦915年の広域火山灰十和田。ここでは過去約4,000年間に4枚の砂層が認められる。数字は14C(放射性炭素)年代値で、単位は千年。

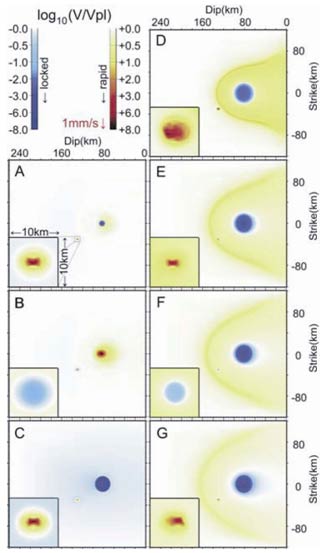

図30

数値シミュレーションで得られた、大アスペリティと小アスペリティが共存する系での様々な時点での滑り速度分布(東北大学[課題番号:1203]。それぞれの図の左下に、小アスペリティ付近の拡大図を示す。赤い部分は高速滑り、青い部分は固着を示す。