地震の発生を定量的に予測するためには、まず、長期にわたる地殻活動によってもたらされる広域応力が、特定の断層域に集中していく地震発生の準備過程を理解し、それに引き続く直前過程における地震断層域での応力の再配分機構を解明しなければならない(第2次新計画(建議)平成15年7月より)。したがって、日本列島を含むプレートの運動やそれによってもたらされる広域の応力場に関する知見を集積することが、地震発生予測の研究にとっては基本的に重要である。本研究計画においては、このために、二つの研究項目を実施している。第一の研究項目「ア.日本列島及び周辺域のプレート運動」は、日本列島を含む周辺域のプレートの形状と運動を精密に決定することである。プレート運動の精密な決定によって日本列島にかかる応力の境界条件が把握できると考えられる。特に、ユーラシアプレートとは独立な動きをしていると考えられているアムールプレート等の大陸側のプレートの境界の形状と変位速度場を精密に推定することが本研究の主たる目的である。第二の研究項目「イ.列島規模のプレート内の構造と変形」は、日本列島の構造やその不均質を明らかにし、プレート境界での境界条件が日本列島の応力やその変化にどのように反映されていくのかを知ることであり、このような観点から多面的な研究を実施している。

本研究項目では、宇宙技術(GPS、SLR(人工衛星レーザー測距)及びVLBI)を用いたプレート運動の実測を行っている。プレート運動の実測とその解釈は数年以上に及ぶ長期の研究が必要である。

オホーツクプレートと北米プレートの相対運動の精密推定を目的として、ロシア及びその周辺でのGPS観測により、カムチャッカ北部のプレート境界を決定する上で重要な意味を持つ2006年(平成18年)北アリュート地震(マグニチュード7.6)に伴う地殻変動を観測した(北海道大学[課題番号:1001])。一方、モンゴルを中心としたアムールプレートを含む東アジアの変位速度場の観測研究では、モンゴルで実施しているGPS観測点2箇所を含むモンゴル国内のGPSデータを収集し、統一的に解析した。図6から分かるように、モンゴルの西部と中部〜東部では明らかに変位の方向が異なっていることが分かった。アムールプレートの西側境界はHOVD観測点のやや東を通っているものと推察される。また、アムールプレート内部の変形を調査するため、InSAR(干渉合成開口レーダー)を用いた解析にも着手した(東京大学地震研究所[課題番号:1401])。

国内の4箇所のVLBI観測局(新十津川、つくば、父島、姶良)での観測を継続するとともに(国土地理院[課題番号:6001])、太平洋のプレート運動を精密に推定するために設置した南太平洋地域のGPS観測点での観測を継続している(国土地理院[課題番号:6002])。また、和歌山県下里水路観測所では昭和57年からSLR観測を実施している(海上保安庁[課題番号:8001])。

プレート運動によってもたらされる外部応力が日本列島の内部にどのように伝達し、断層周辺の応力集中をもたらすのかを解明することは地震予知研究の上でも第一級の重要性を持っている。このためには日本列島の全体的な構造の不均質性や深部構造を詳細に知ると同時に、広域の応力の集中過程や歪の蓄積過程をモニターし、構造と変動の情報から応力の集中過程に関するモデルを構築することが重要である。

日本列島に展開しているHi-net、F-net(防災科学技術研究所の広帯域地震観測網)等のデータを用いて、高い空間分解能での三次元地震波速度構造、減衰構造を解明すると共に、三次元不均質構造を用いた高精度震源決定、震源分布と地下構造との関係解明を目的とした研究が行われた。

深度解析に三次元速度構造を用いた変換波の波形解析により、東海から九州北部までの領域において新たなフィリピン海プレート形状モデルの構築を行った。従来の研究で明らかにされている中国地方に加え、淡路島周辺や琵琶湖北東部下に非地震性海洋プレートの存在を確認した。また、海洋プレート内の地震の分布やメカニズムはプレート形状に強く影響を受けていることが明らかになった(図7)(防災科学技術研究所[課題番号:3001]、Shiomi et al., 2006)。

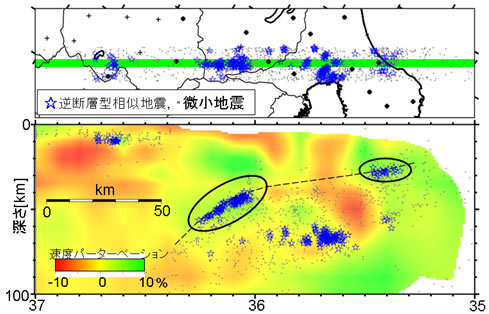

トモグラフィー解析による三次元速度構造と相似地震の震源分布をもとに、関東地方直下に沈み込むフィリピン海プレート及び太平洋プレートの詳細な形状モデルを推定した。その結果、プレート境界に沿って発生する相似地震は高速度領域内に分布していることが示された(図8)(防災科学技術研究所[課題番号:3001]、松原・他,2007)。

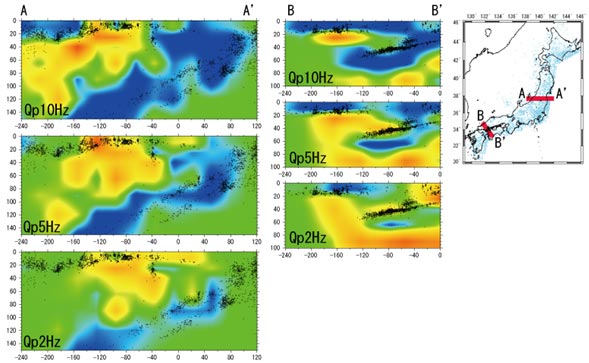

日本全国を対象に周波数別の減衰構造の解析の結果、どの周波数帯域においても、従来の結果と同様に火山フロントの背弧側に高減衰(低Q)の領域が存在し、深くなるにつれてその領域が西側に移動することが分かった。また、周波数帯域が高くなるほど、太平洋プレート及びフィリピン海プレートが低減衰(高Q)領域として明瞭となることが示された。多くの地域において、下部地殻は高減衰であり、また、クラスターとして地震が集中して発生している場所は急激にQ値が変化している場所に対応する(図9)(防災科学技術研究所[課題番号:3001]、関根・他,2006)。

余震観測データなどに基づく断層周辺の応力変化から、広域応力場と断層周辺の応力場の関係についての研究を実施しているほか、比抵抗構造調査などを通じて下部地殻の物性と変形機構の解明を進めている。2000年(平成12年)鳥取県西部地震(マグニチュード7.3)の余震域における応力の空間的な変化を調べるために、約3,000個の余震データを用い、余震分布の走向方向にほぼ直交する幅3キロメートルの領域に分割して、応力逆解析を行った。推定された最大圧縮応力の方向は、南から北へ行くにつれて、ほぼ東西から時計回りに約30度変化した(図10)(京都大学防災研究所[課題番号:1801]、Yukutake et al., 2007)。

応力の大きさを推定するために、鳥取県西部地震の滑りによる応力変化と余震データから推定された応力の空間変化の比較を行った。その結果、本震の震源より北部での応力は、南部での応力よりも大きく、差応力は深さ3キロメートルにおいて45MPa(メガパスカル)以上であることが分かった。この応力の空間的な変化の原因を探るために、西南日本合同地震観測による平成14年4月から平成16年5月までの約400個の地震データを用いて、中国地方の広域の応力場を調べた。応力逆解析の結果、山陰地域に見られる帯状の地震分布に沿う領域W1(以下、地震帯と略記)では、最大圧縮応力の方向は北120度東であったのに対し、それ以外の領域W2での最大圧縮応力の方向は北100度東であった(図11)(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

地震帯における応力場の回転の原因を探るため、有限要素法によるシミュレーションを行った。地震帯直下の下部地殻に摩擦係数の非常に小さい断層をおき、比抵抗構造や地震波速度構造を参考にして日本海の下ではリソスフェアが厚くなると仮定した。応力逆解析により推定されたW2における応力に基づき中国地方の広域応力を仮定して、応力境界条件として与えた。その結果、下部地殻の断層の滑り及び日本海下でリソスフェアが厚くなっている効果のため、地震帯付近における最大圧縮応力軸の回転を定量的に再現することができた(図12)(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

1943年(昭和18年)鳥取地震(マグニチュード7.2)などの内陸大地震は、断層直下の不均質構造のため、応力場が乱されて局所的に応力集中を生じるために発生することが示唆されたが、断層直下の不均質構造は低比抵抗で特徴づけられ、沈み込む海洋プレートからの脱水で下部地殻が弱化することによる可能性がある(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

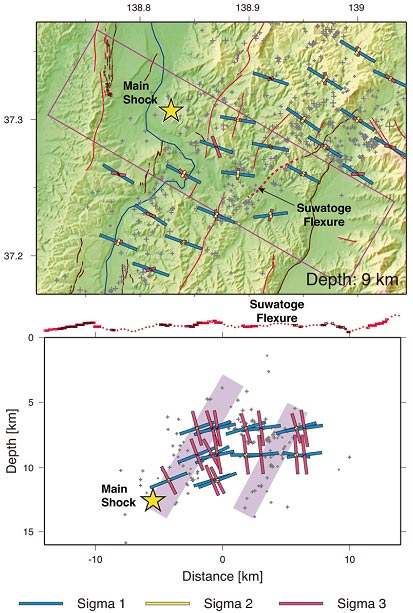

2004年(平成16年)新潟県中越地震(マグニチュード6.8)の余震のメカニズム解と応力逆解析から、断層周辺での不均質応力場が明らかになった。これまでの研究では中越地震の震源断層の上盤側の動きと褶曲構造の関係が議論されてきたが、ここでは、断層の下盤側で応力の空間変化が起こっていることが示された(図13)。広域的な水平圧縮を上下方向の変形で解消することができる上盤側とは異なり、下盤側では一部に応力が集中することを反映している可能性があり、本震の発生メカニズム解明の観点からも注目される(弘前大学[課題番号:1101]、小菅・他,2006)。

北海道北部沖での地震活動の特性と地震の発生機構を調査し、1940年(昭和15年)積丹半島沖地震(マグニチュード7.5)の震源域周囲でのクラスター的な地震活動や、応力場がほぼ水平な東西方向の圧縮場にあることなどを明らかにした(北海道大学[課題番号:1002])。また、濃尾地震の震源域周辺の水準測量データの整理・解析から、本震断層から30キロメートル程度の範囲内で、地震後30〜50年程度の期間に20センチメートル程度の沈降が生じていたことが明らかになり、今後レオロジー構造を推定するためのデータを得た(名古屋大学[課題番号:1701])。

沈み込む海洋プレート(スラブ)内では、1993年(平成5年)釧路沖地震(マグニチュード7.8)、1994年(平成6年)北海道東方沖地震(マグニチュード8.2)、2001年(平成13年)芸予地震(マグニチュード6.7)など大地震がしばしば発生し、プレート境界地震とプレート内地震との相互作用が指摘されていることからも、プレート内地震の発生機構の理解は重要である。プレート内の含水鉱物の脱水反応により生じた水は、プレート内地震の発生原因(脱水不安定)と考えられ、また、マントルウェッジ内の二次対流として陸域下に達し内陸地震の発生機構と関係する可能性もある。以上のような観点から、詳細なプレート内地震の震源分布・プレート内の不均質構造をもとめ、プレート内地震の発生機構の理解を深める研究を行った。

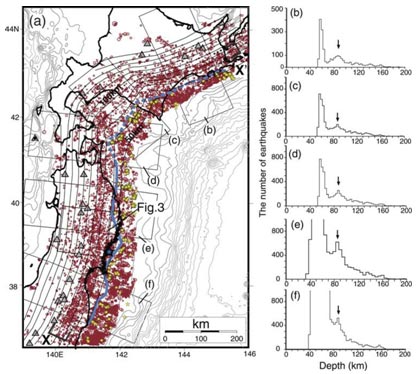

脱水不安定によりプレート内地震が発生するとすれば、含水鉱物を多量に含む領域がプレート内地震の空間分布を支配すると考えられる。脱水反応は温度と圧力に依存するため、脱水反応がおこる深さでプレート内地震が多発することが予想される。北海道から東北地方にかけての二重深発地震面の上面の地震を二重時間差法で再決定した結果を図14に示す。プレート境界型地震が活発な領域より内陸側の深さ70〜90キロメートルの領域で地震活動の高まりが認められる。矢印で示した深さで、どの領域でも地震活動が活発となっていることが分かる(Kita et al., 2006)(東北大学[課題番号:1209])。

また、プレート内地震の原因となる相転位がおこる深さは温度に依存するため、地震波速度とプレート内地震の発生域には相関があることが期待される。関東地方のプレート上面の地震活動とP波速度の関係を調べたところ、冷たいフィリピン海プレートの存在による温度低下がプレート内地震発生に影響を及ぼしていることを示唆する結果が得られた(Hasegawa et al., 2007)。ほかに、プレート内の岩水鉱物の生成過程を推定するために、地震活動や地震波速度構造を調べた(東北大学[課題番号:1209]、Nakajima and Hasegawa, 2006、菅ノ又・他,2006a,b)。

四国から紀伊半島にかけての地域にGPS連続観測点を2点新設した(国土地理院[課題番号:6004])。

アムールプレートについては、その西側境界の位置について手がかりが得られた。今後、南側境界の位置や、局所変形を明らかにするための研究を進めていく必要がある。オホーツクプレートについては、目標であるカムチャッカ北部のプレート境界の位置を決定するために、より一層の研究の進展が求められる。

列島規模のプレート内の構造と変形については、列島全体を俯瞰した構造及び変動の不均質を明らかにすることが必要である。内陸地震発生機構を理解するための、応力集中過程のモデルについても研究が進められているが、地震活動、構造モデル、応力場、シミュレーションなど、様々な手法を用いて、モデルの妥当性を定量的に検証していくことが重要である。例えば、山陰地域で行われている海底MT(マグネトテルリック)観測により比抵抗構造が得られれば、局所的な非弾性変形による応力集中モデルの構築に有用と考えられる。

沈み込むプレート内でしばしば発生する大地震は被害をもたらす場合もあるため、新たにプレート内地震の発生機構に関する研究を始めた。プレート内地震は、脱水の関与を通して、プレート境界や内陸地震の理解にも役立つ可能性があるため、今後の研究の進展に期待したい。

図6

モンゴル国内のGPSデータ解析結果.HOVD観測点を固定(東京大学地震研究所[課題番号:1401])。

図7

変換波を用いた波形解析によって推定されたフィリピン海プレート内モホ面等深度線(防災科学技術研究所[課題番号:3001])。

図8

関東地方における三次元速度構造及び相似地震から推定されたフィリピン海プレート境界(防災科学技術研究所[課題番号:3001])。

図9

東北地方及び中国四国地方における減衰構造断面図。いずれも、3つの周波数帯(2Hz(ヘルツ),5Hz(ヘルツ),10Hz(ヘルツ))のQpについて示す。暖色系が高減衰(低Q)、寒色系が低減衰(高Q)を表す(防災科学技術研究所[課題番号:3001])。

図10

鳥取県西部地震の余震域における応力の空間的な変化。余震分布の走向方向にほぼ直交する幅3キロメートルの領域毎に応力逆解析により推定された最大圧縮応力の方向(北から時計回り)。エラーバーは95パーセントの信頼限界。(京都大学防災研究所[課題番号:1801])

図11

(左)中国地方におけるメカニズム解のP軸の空間変化。(中・右)領域W1とW2において,応力逆解析により推定された主応力の方向と応力比Rを95パーセント信頼区間とともに表示(R![]()

![]() σ2

σ2![]() σ1

σ1![]()

![]()

![]() σ1

σ1![]() σ3

σ3![]() 、σ1、σ2、σ3はそれぞれ最大、中間、最小主応力)(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

、σ1、σ2、σ3はそれぞれ最大、中間、最小主応力)(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

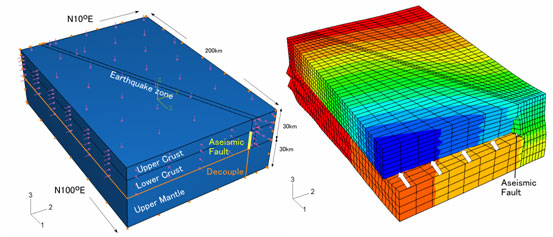

図12

(左上)有限要素モデル。上部・下部地殻と上部マントルからなる200キロメートル![]() 140キロメートル

140キロメートル![]() 60キロメートルのモデル領域を設定。紫色の矢印で示した部分に応力境界条件を与えた。反対側はローラー境界。(右上)計算結果。変形を72倍に拡大。1方向(北100度東)の変位量の等値線をカラー表示。(左下)深さ6キロメートルにおける主応力の大きさと方向。地震帯付近で応力軸の回転が見られる(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

60キロメートルのモデル領域を設定。紫色の矢印で示した部分に応力境界条件を与えた。反対側はローラー境界。(右上)計算結果。変形を72倍に拡大。1方向(北100度東)の変位量の等値線をカラー表示。(左下)深さ6キロメートルにおける主応力の大きさと方向。地震帯付近で応力軸の回転が見られる(京都大学防災研究所[課題番号:1801])。

図13

2004年新潟県中越地震の本震を含む領域における応力逆解析の結果。青・黄・赤の太い棒は、それぞれ最大、中間、最小主応力を表す。平面図は深さ8〜10キロメートルにおける結果を地表に、断面図は平面図の黒線の枠内の結果を南西方向から鉛直面に投影したもの。黄色い星印は本震、灰色の十字は統合データの震央、紫色の線は余震列を表す(弘前大学[課題番号:1101])。

図14

二重時間差法によって再決定された二重深発地震面の上面の震源分布。

左図の枠内の深さ5キロメートル毎の震源の頻度分布を右図に示す。青線はプレート境界型地震の分布の西縁(東北大学[課題番号:1209])。