- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 光資源を活用し、創造する科学技術の振興-持続可能な「光の世紀」に向けて- > 第2章 豊かなくらしに寄与する光 2 光と植物-植物工場

第2章 豊かなくらしに寄与する光 2 光と植物-植物工場

2-1 植物の光反応

植物の主要な光反応のスペクトルを図1に示す。植物は基本的には光合成1によって成長するが、その他の重要な光反応に光形態形成がある。これには弱光反応3、4と強光反応2があり、フィトクロームという色素の働きを介して種子発芽、花芽分化、開花、子葉の展開、葉緑素合成、節間伸張などの植物の質的変化を誘起する。

図1 植物の光反応の作用スペクトル

光合成にはクロロフィル(葉緑素)という色素が関わっているが、これは図2に示すような吸収スペクトルを持っている。これを見ると、赤色(660nm近辺)と青色(450nm近辺)に二つの吸光合収ピークがあり、この波長が光合成に特に有効であることがわかる。白色光が葉に当たると赤と青が吸収されて、残りの光は緑が多くなるので葉は緑色に見えるのである。筆者らの実験によると植物の健全な生育にはこの赤色光と青色光がバランスよく配合されていることが大切で、後に述べる光量子束密度の単位でR/B比(赤と青の比率)が10:1あるいは5:1が適切なようである。

図2 クロロフィルの吸収スペクトル

一方、光形態形成に関わるフィトクロムは、弱光反応では660nm近辺の赤色光によって活性化され、730nm近辺の遠赤色光によって不活性化されるという性質を持っている。強光反応では420nm周辺の青色が有効であり、植物を頑丈に育てるなどの効果がある。

2-2 栽培光源

植物栽培の人工光源としてはこれまで高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ、蛍光灯、LEDなどが使われてきた。植物工場に対しては最近まで、発光効率の高さから高圧ナトリウムランプが主流だった。しかし植物に必要な赤色と青色の比率が少ないことと、大量の熱線を発生するため植物との距離を十分に取る必要があり、したがって多段栽培ができないという欠点がある。一方、蛍光灯とLEDは熱をあまり発生しないので植物に近接させて照明することができ、照明効率を大幅にアップできる利点がある。蛍光灯は一応可視光をカバーしており、安価で取扱い易い。したがって以前から植物工場の有力な光源であったし、最近では液晶テレビのバックライトに使われている冷陰極管や無電極管の利用が試みられている。これらは長寿命ではあるがコストが高い。一方、中国製の電球型蛍光灯は非常に安価で、今後の栽培光源として有力である。

図3 蛍光灯植物工場の例(高柳)

最初に蛍光灯植物工場の実用化を試みたのは高柳栄夫氏である。高柳氏が開発した植物工場(図3)の特徴をいくつかあげると、照明には太陽光に近い光質の特注蛍光灯(出力36W)を使用し、日長16h、かなり低い照度(5,000~8,000lx)でリーフレタス(グリーンウェーブ)等を栽培する。これには近接照明とともに、反射フィルムの材質や形状のノウハウもあるようだ。育苗に3週間程度かけ、定植後2週間たらずで収穫される。また徹底して安い資材を使用している。さらに培養液には活性炭で処理した水を使い、二酸化炭素濃度は1,000ppm程度与えている。これらの結果、従来の植物工場に比べてかなりの省エネとコストダウンが達成されたという。

次にLEDとLD(半導体レーザー)には蛍光灯にはない別の利点がいくつかある。LEDは現在いろいろの波長のものが開発されており、各種照明や信号機、表示板などに用途が拡大している。植物の光生理の研究にも広く使われ始めている。植物工場への応用も注目されているが、照明設備が高価になる難点がある。LEDは従来光源に比べて1 発光波長をクロロフィルの吸収ピークと、光形態形成の強光反応の作用スペクトルのピークにほぼ一致させることができる、2 熱放射がない、3 小型軽量、4 長寿命、5 低電圧駆動、6 光合成に有利なパルス照射が可能、といういくつかの利点がある。図4に示すように、赤色(波長660nm)と青色(波長450nm近辺)のLEDとLDは偶然ではあるが、上記1を満たしている。そのため植物による光の吸収効率が高くなり、比較的弱い光でも健全に生育させることができる。とくに赤色LEDは比較的安価なのと発光効率が30パーセントと高いのが有利である。比較的近い将来に青色LEDの低価格化が実現されるだろう。

図4 光源の発光スペクトル

赤色と青色のLEDによる植物栽培の研究は、1994年に東海大学などわが国の二、三のグループでほぼ同時に開始された。筆者のグループでは、いくつかの色のLED単独および組合せによって、植物がどういう色を好むかについて研究し、さまざまなデータを集積した(図5)。

図5 LEDによる植物栽培実験(東海大学)

2-3 光強度の単位

植物工場を考える場合に光強度の単位を明確にしておくことは非常に大切である。というのはほとんどの光源は人間用に開発されているので視感度を元にした単位が使われているが、光合成はこれと何の関係もないからである。例えば、450nmの青色光は比視感度が0.038、つまり、555nmの緑色光と比べると、同じエネルギーであっても4パーセント程度しか眼には感じない。植物の栽培に必要な光強度を求めるためには、光合成の特性に合致した単位を使う必要がある。

1秒間に放射される光のエネルギー(単位、W)を視感度で除したものを光束といい、lm(ルーメン)で表す。1m2の面積に照射される光束を照度といい、lx(ルックス)で表す。人間が感じる明るさは照度で表現され、視感度が関係していることから心理物理量といわれる。光源の特性はしばしば、単位立体角(立体角:単位長さの半径の球の表面積に相当する)当りの光束で表現され(光度)、cd(カンデラ)で表す。1cdは周波数555nm(緑色)の単色光が単位立体角に放射する電力(放射束)1.46mWと定義されている。

さて光合成を始めとする光化学反応は基本的には電子の働きによる。この電子を励起するのは光量子であるから、光量子のエネルギー単位で光強度を表さないと、光合成に対する光の効果を正しく評価できないことになる。1ヶの光量子のエネルギーはhc/λ(h:プランクの定数6.62602876×10-34J・sec、c:光の速度299,792,458m・s-1、λ:光の波長)で、これを最小単位としてエネルギーのやり取りが行われる。1lmの青色LED光と赤色LED光について、関係する諸量を表1にまとめておく。

| LED波長 | 量子エネルギー | 比視感度 | 電力 | 光量子束 |

|---|---|---|---|---|

| 470nm | 4.225×10-19J | 0.091 | 16.0mW | 0.063μmol/sec |

| 660nm | 3.009×10-19J | 0.061 | 23.9mW | 0.132μmol/sec |

ここで、μmol(マイクロモル)=10-6×(アボガドロ数)=10-6×6.02×1023で、光量子数は普通μmolを単位として表現される。植物栽培では光強度として光合成有効光量子束密度(PPFD)という言葉が使われるが、これは光合成に有効な可視領域400~700nmの光の単位時間、単位面積当たりの量子数を表す。発光波長λnmのLEDがxmWの光エネルギーを出力する場合の光量子束は次式で求められる。

光量子束=x・λ/119,500[μmol/sec]

LED以外の光源、例えば蛍光灯などを使う場合には、各エネルギー単位間の変換係数が求められている。例えば蛍光灯は電力(W)単位で出力が与えられる場合が多いが、白色蛍光灯のμmol/sとWの換算係数μmol/s/Wは4.59、つまり1W=4.59μmol/sになる。

2-4 植物工場

(1)植物工場の意義

21世紀が地球と人類にとって非常に困難な時代になることは各方面から指摘されている通りである。人口増大、エネルギー資源の枯渇、異常気象と土壌の荒廃による農業生産の停滞などの要因によって、21世紀の前半から地球は壊れ始めるという予測にはかなりの説得性がある。その頃から、世界経済の大勢はかなりの低成長を強いられるだろう。この中でも、人類にとって直接的にもっとも深刻なのは食糧危機である。わが国はいま飽食の時代にあるが、異常気象や国際紛争のあおりを受け食糧の輸入制限などの事態などになれば、自給率40パーセントのわが国は大変なパニックに陥るだろう。

一方、わが国では近年、食品の安全・安心、高付加価値化が叫ばれている。中国や韓国などからの輸入野菜が急増しており、農薬過多や虫の混入問題が指摘されてきた。そこで2006年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が施行され、農薬が基準を超えて残留した食品は販売を禁止されることになった。これによって、中国等からの輸入野菜の多くは輸入禁止になる可能性が高い。また中山間地域において自然エネルギーを最大限に利用して、安全・安心な野菜を消費者に直接供給するというのも一つの夢であろう。さらに自給率の低い日本にとっては、いざというときには穀物まで生産可能という意味で、植物工場は食糧安全保障にも寄与するだろう。

また近年、都市住民に新鮮な作物と憩いを提供する都市型農業が盛んである。都市型農業とは一般に都市近郊の農業一般を意味し、大消費地に近い農業地域、都市の生産緑地、市民農園などにおいて営まれる農業を包含する概念である。都市型農業は住民に新鮮で安全な農産物を供給するとともに、水や緑、自然空間の提供により環境や景観を維持し、ゆとりやうるおいを提供する貴重な役割を担っている。その一環として、観光農園や産地直売所が設置されたりする。またアトリウムの緑化や、ヒートアイランド対策として屋上緑化、側壁緑化が注目されているが、これらに関わる植物の効率的生産にも植物工場の技術は有用である。

株式会社パソナのビル地下農園に見られるような新しい都市型農業も注目されている。ここではLEDやLD(可視半導体レーザー)を含む人工光を利用して花、ハーブ、イネ、野菜、観葉植物などを栽培する部屋をつくり、野菜はサラダ用にカフェテリアに供給している。ビル内の田園化による憩いの場の提供という新しい都市型農業としての意義は高い。太陽が少しもあたらないビル内部や地下空間を再生させ、室内空間における生産と都市アメニティを追求することを可能にする。以上すべてに対応可能なのが植物工場(注1)(注2)(注3)であり、時代の要請ともいえるだろう。植物工場は消費者に無農薬、新鮮、清潔、高付加価値の作物を安定供給するという使命を有している。最近たしかに実用化に近づいたが、経済性の問題が一般的にはまだ解決されていない。

農業生産は環境制御の観点からいうと、露地栽培→施設園芸→水耕(養液)栽培→植物工場の順で高度化していく。植物工場とは野菜や苗を中心とした作物を施設内で光、温湿度、二酸化炭素濃度、培養液などの環境条件を人工的に制御し、季節に関係なく自動的に連続生産するシステムをいう。植物工場には太陽光利用型と、もっぱら人工光(ランプ)による完全制御型の2種類がある。太陽光利用型はかなり普及しているものの、気象条件に左右されずに完全無農薬で生産できるのは完全制御型だけであり、将来は葉采類やハーブの工場的生産の主流になると考えられている。

(2)LED植物工場

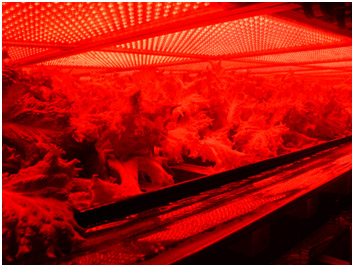

最近注目されているのが、コスモプラントが開発した赤色LED利用の植物工場である(図6)。

図6 LED植物工場(コスモプラント)

10階建てのビル型植物工場が静岡と千葉,和歌山、北海道二ヶ所、岩手、東京ディズニーランドなどで稼動している。経営がうまくいっているところもあるが、なかなか難しいところもあるようである。育成にもっぱら赤色LEDを使用している理由は、安価で発光効率が30パーセントと高いからである。青色と白色LEDは高価で大量には使えないので、現状では赤色LEDのみを使用するしか採算が取れない。しかし赤色だけでは苗が健全に育たないので、苗作りには蛍光灯を利用している(図7)。

図7 蛍光灯による育苗

この種の典型的なシステムは高さが15mあり、10階の各階には80穴の栽培トレイが112本あるから植付株数は約9万株になる。光強度は150μmol/m2s程度に設定し、リーフレタスの場合、定植後24時間照明で2週間程度で収穫できる。したがって年間26回転で、商品化率を90パーセントとして、毎日5,800株、年間200万パック以上の生産量になる。このようなLED植物工場をつくるには200万個のLEDが必要で、全体の設備コストは5億円程度かかるという。生産物の栄養価は非常に良好という結果が出ている。2007年4月に完成する東京ディズニーランドのLED植物工場はこの2倍の規模になっている。

赤色だけでも健全に育つ野菜にはリーフレタス、エンダイブ、コリアンダー、パセリ、ルッコラ、コマツナなどがある。LED植物工場の弱点は、このように栽培品目が限られること、LEDロッドにバラツキが多いこと、そして照明設備に膨大なコストがかかることである。LED植物工場の普及の鍵を握る技術はとりわけ、効率良く冷房できて湿度に対する対策が取られているような信頼性が高く、かつ安価なLEDパネルの製造である。

(3)植物工場の生産コストの概算

植物工場のコストには基本的なものが二つある。一つは上記の生産コストであり、もう一つは最初に必要になる設備コストである。設備コストには建築、照明設備、電気設備、空調設備、給排水設備、水耕設備、機械装置など、またそれらの工事費、現場経費など諸経費が含まれる。これらすべてにおいてコストダウンの努力が必要である。光源にLEDを使うと特に照明設備のコストが膨大になり、全体の半分を占めることもある。一方、生産コストは電力代や各種材料費、人件費、出荷経費、管理費などの変動費および上記設備コストの償却費から成る。収入は少なくとも変動費以上でないとやっていけないし、利益を出すためには販売価格は変動費+償却費を上回る必要がある。

いま大中規模の植物工場における生産コストの概算を行ってみよう。完全制御型植物工場において、設備コストの中で大きな要因を占める照明設備のコストをx円とする。まずLEDのみ利用の植物工場の場合を考えよう。この場合は全設備コストが照明設備の2倍かかるとして2x円になる。償却年数を10年とすると、償却費はx/5になる。全生産コストを償却費の3.3倍(償却費が30パーセント)と考えるとして、3.3x/5円が与えられる。1日の生産株数をn、全植付株数をm、栽培日数tとすると、n=m/tが成立する。栽培日数tを20日と固定すると、商品化率を90パーセントとして1株当たりの生産コストkは、上記を0.9×n×360=324nで割ってk=20x/491m=x/24.6m、と求められる。植付1株当たりの照明設備のコストをy=x/mと置くと、1 k=y/24.6と書ける。

一方、蛍光灯植物工場の場合は、全設備コストは照明設備コスト(xよりずっと安くzと置く)の3倍かかるとして3z円になる。蛍光灯の寿命はLEDより短いが、簡単のためこの場合の償却年数も10年と考える。全生産コストを償却費の4倍(償却費が25パーセント)と考えるとして、償却費は0.3z、全生産コスト1.2zが与えられる。その場合は植付1株当たりの照明設備のコストをy=z/mと置いて、2 k=y/13.5になる。安価な電球型蛍光灯の場合は全設備コストは照明設備コストの5倍になるとして3 k=y/8.1になる。

最後にLED+蛍光灯併用型の場合は上記二つの場合の中間になると考えられる。全設備コストは照明設備コスト(xとzの中間のwと置く)の2.5倍かかるとして2.5w円になる。この場合の償却年数も10年と考えると、全生産コストを償却費の3.6倍(償却費が28パーセント)と考えるとして、償却費は0.25w、全生産コスト0.9wが与えられる。その場合は植付1株当たりの照明設備コストをy=w/mと置いて、4 k=y/18になる。

例えば蛍光灯植物工場の場合にyを1,500円として2を使うと、k=111円と計算される。電球型蛍光灯の場合にyを750円とし3を使うと、k=92.6円になりいちばん安い。蛍光灯+LED植物工場でy=2,500円と考えると、k=185円となる。最後にLEDのみの場合にyを6,000円として1を使うと、k=244円と計算される。コスモプラント植物工場の場合、y=6,537円になっている。LEDの寿命が長いとはいえ、単純計算ではLEDを使う植物工場の採算性はかなり難しいことがわかるだろう。以上の考察ではLEDと蛍光灯の寿命および生産物の品質、生育の違いは考慮されていない。

上記を一般化してみる。照明設備コストをx、全設備コストを照明設備のa倍:ax、償却年数を10年として償却費はax/10。全変動費は償却費のb倍としてbax/10。全生産コストは(1+b)ax/10。1株当たりの生産コストkは、これを0.9×n×360=324nで割ってk=(1+b)ax/162m。植付1株当たりの照明設備のコストをy=x/mと置くと、k=(1+b)ay/162と書ける。a、b、yが小さいほど生産コストは安くなるが、a、bとyは相反関係にある。

2-5 光合成反応とパルス照射―LED植物工場の課題

LED植物工場の将来の課題としてパルス照射は大切である。植物は基本的に光合成によって生育するが、従来の光合成の研究や実際の栽培場面はほとんど連続照射下で行われてきた。ところで光合成の反応経路を子細に見ると、その中には光を当てる必要のない部分があることがわかる。よく知られているのは明反応と暗反応の区別であり、炭水化物を生成する暗反応には光を必要としない。光合成において光を必要としない時間には光を当てず、光を必要とする時間だけ光を当てるような間欠照射を行えば、単位光量当たりの光合成速度を増大させることができるだろう。

明反応と暗反応の場合には、光強度が十分に強いときでないと効果が現れない。植物工場ではもっと弱い光を使うし、暗期が長すぎて植物が健全に育たない。筆者らは光が絶対に必要だと考えられている明反応において、もっと短い光の不要な時間がないかどうか調べてみた。ここで光合成反応を簡単に説明しておくと(図8)、暗反応によって炭水化物をつくるためには二酸化炭素を還元するNADP・H2分子と、エネルギー源として使うATPが必要である。これらを作るのが明反応の役目である。明反応のプロセスは、光によるクロロフィル分子の活性化とその後の電子の流れと考えることができる。調べたところ明反応を構成する光化学系2の反応中心クロロフィルP680の還元時間に200μsかかり、この間は光照射が必要ないことがわかった。

図8 光合成反応と光化学系2の還元時間

こうした早い変化はLEDやLDでないと実現できない。我々は白色LEDを明暗比率1の間欠光とし、サラダナでパルス照射実験を行った(注4)。光量を一定にして、2μsから10msまでのいろいろな周期で栽培してみると、周期10msの場合を除いて全体的に単位光量当たりの相対成長率(1日に重量が増える割合)、光合成速度とも連続光に比べて増大した(図9)。とくに周期400μs(パルス幅200μs)の間欠光でサラダナの成長が目に見えて著しかった(図10)。この場合、連続光に比べて成長率、光合成速度とも20~25パーセントの増大が見られた。さらに明暗比を1:2つまりDT比(明期/周期)を33パーセントにすると、成長率はさらに増大した。このことは植物工場生産物の生産原価が2~3割も低下することを意味する。

図9 パルス光がサラダ菜の光合成速度に与える影響

図10 白色LEDパルス光照射下のサラダナの生育

2-6 技術課題とマーケティング

(1)農工融合

植物工場は農工融合の典型といわれるが、実用化のためにもっとも大切なことは、農と工を単につなぐのではなく、真の意味の農工融合の実現である。工の観点から実用化の最大のネックは作物の成長が遅いことと、作物の価格が一般に安価なことである。したがって農および工の観点から成長を大幅に促進させ、かつ成長が早く付加価値の高い品種を開発する必要がある。最後にできるだけ安価な方法で工学的にシステムを実現することである。つまり植物生理学とエレクトロニクスの融合であり、1 植物の光生理の有効利用による成長促進、2 人工栽培に適した品種の開発、3 適切な環境制御の実現、の三つが基本的テーマになる。

1については野菜を主な対象として、光合成や光形態形成のスペクトル特性と動的反応特性に重点を置き、単位投入エネルギー当たりの成長がもっとも早いという意味での最適環境条件を探索する必要がある。2については、最適品種が与えられた環境条件に大きく依存することに注意を要する。まず既存品種の中から、与えられた光条件、栽培条件のもとでもっとも成長の早い品種を選抜する。長期的には成長の早さに関連すると考えられる遺伝子を探索し、これによって品種改良を試みることが期待される。

植物工場の採算性はいまギリギリのところにある。経済性がなかなか成立しにくい理由は償却費と変動費がかかるためであるから、まずできるだけ設備を安くつくることと、省エネのあらゆる工夫が求められる。その他いろいろの面でのコストダウンの努力が必要である。まず照明については、照明効率を高めるための反射板の工夫が実際的にはもっとも重要になる。冷房に関しては、植物体の近辺とか培養液のみを冷却する局所冷房や間欠冷房などの採用が望ましい。完全制御型では昼夜を逆転させて安価な夜間電力の使用が必須であろう。水耕栽培では各種作物の栽培ノウハウを蓄積することである。

(2)マーケティング

現実にはマーケティングが非常に大切である。従来の農業においてもっとも欠けていたのがマーケティングであり、植物工場のような高付加価値農業に対しても同様なことがいえる。植物工場で作られた作物を高く売る流通・販売の努力とともに、どのような作物に隠れた需要があるのかを探す必要がある。植物工場生産物の原価は、現状では一般に従来の方法によるものの5割増しから2倍になる。いくら無農薬、新鮮、清潔、高付加価値といっても、売れなければ植物工場の存在意義はあまりない。消費者に受けるようにうまくブランド化したり、機能性の高い品種を開発することが求められる。また新野菜といわれるものの中から、ヒット野菜をつくるさまざまなアイディアが必要である。

高価に売れる販路を求める例として、例えば香港や上海の富裕層は日本産の野菜を高価に購入することが知られている。香港のあるスーパーでは日本産の上物が日本の2~3倍の値段で売られている。2005年6月の調査ではレタス1個が465円、シュンギク1袋330円、コマツナ360円、ミズナ1袋495円、葉ネギ1束285円、ミニトマト1パック420円といった具合である。健康志向が高まるなかで野菜の機能性を高める努力も始まっている。植物工場関連では、例えばビタミンB12を多く含むカイワレが村上農園によって開発された。同社ではまた、がん予防効果があるとされる「スルフォラファン」の豊富なブロッコリーのスプラウトを販売している。また高い機能性を有する遺伝子組換え作物の植物工場的生産も今後の重要なテーマになるだろう。

植物工場の技術革新は今後も工学面、光生理面、栽培面などいろいろの面で出てくるだろう。筆者の予測では2010年代になると、全国で100箇所以上の完全制御型植物工場が実用化され、安全・安心な野菜を消費者に提供することになろう。植物工場は過疎地対策としても有効であるし、アジアや中東など海外への進出も盛んになると思われる。

2-7 蛍光灯+LED+有機栽培の導入

蛍光灯の欠点は真中と両端部でかなりの照度ムラがあること、また赤色の成分が少ないために生産物の品質に多少の問題がある。一方、LEDの長短はその逆になっている。主に赤色LEDを利用しているため赤色の好きな植物には有利で、一般に糖分の多い作物ができる。しかし大量に使用するLEDパネルのコストが膨大になって、植物工場の経営を圧迫する最大要因になっている。また先に述べたように栽培品目が限られること、LEDのバラツキといった問題がある。生産物はたしかに無農薬・新鮮・清潔ではあるが、水耕栽培利用では味や硝酸態窒素の問題がないとはいえない。

これらの欠点を克服するために筆者らのグループでは最近、蛍光灯とLEDを一定の割合で組合せた光源を用い、さらに特殊な有機栽培を導入することによって硝酸態窒素が格段に少なくておいしい完全無農薬野菜をつくることに成功した(注5)。実験の様子を図11に示す。これを大規模化し植物工場として採算ベースに乗せるためには光源の更なる低価格化が必要で、赤色成分を増強させた電球型蛍光灯の開発利用を考えている。

図11 蛍光灯+LED+有機栽培の結合実験

参考文献

(注1)高辻正基,植物工場の基礎と実際,裳華房(第2版2006)

(注2)高辻正基編,植物工場ハンドブック,東海大学出版会(1997)

(注3)植物工場研究所ホームページ

(注4)森康裕,高辻正基,植物工場学会誌,14,136(2002)

(注5)朝日新聞 平成18年12月26日朝刊

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課資源室