- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 光資源を活用し、創造する科学技術の振興-持続可能な「光の世紀」に向けて- > 第1章 光と地球環境

第1章 光と地球環境

名古屋大学太陽地球環境研究所教授 松見 豊

1 はじめに

最近、地球環境問題がテレビや新聞等で報道や特集されない日がない程の状況であり、非常に注目を集めている。世界各地での旱魃、洪水、異常高温・低温などの異常気象が地球環境問題と関連して考えられるようになってきた。オゾン層破壊や大気汚染とその健康への影響に関しても大きな話題となっている。この地球環境問題の根源には急速に増大する人間活動による環境への影響があると認識されはじめており、このまま人間活動の影響の増大が続くとどうなるか、どうすれば環境問題を軽減できるかなどが社会的な重要な関心事項となっている。地球環境問題に対する対策を議論する中で、今後の数十年から百年の長期的な地球環境の変動予測が重要な資料として用いられている。地球環境は極めて複雑なシステムであるので、そのモデルシミュレーション計算による将来予測は非常に難しい。将来予測のモデル計算をより確からしくするための重要な基礎となるものに、地球環境問題を引き起こしているメカニズムに対するより深い理解、および環境計測によるより正確な状況把握がある。このメカニズムと環境計測において光が重要なかかわりを持っている。一つは、光が要因となって様々な環境問題を引き起こしている点である。すなわち光が地球環境問題のメカニズムの根幹に関与している。もう一つは、より正確な高度な地球環境の計測に光技術を応用した計測技術が活用されている点である。この2つの面での光と地球環境のかかわりを見てゆく。

2 地球環境問題に関わる光の役割

地球の環境システムは、主に、大気圏、水圏、雪氷圏、陸域、および生物圏の5つのサブシステムからなっている。これらは太陽からの光によって強い影響を受けているし、またサブシステム同士の強い相互作用がある。大気圏は、その地球環境システムのうち最も不安定で急速に変化しうるサブシステムである。地球の大気は、15kmの高度で圧力が地上より1/10になり、30kmの高度で地上の1/100になる。地球の直径13,000kmに比較するとはるかに小さく、大気はリンゴの薄皮のようなものである。地球大気の主成分は窒素、酸素、水蒸気、アルゴンである。この大気中に土壌・海洋・火山や樹木などからいろいろな気体が放出されている。人間活動によっても様々な気体が大気中に放出される。とくに産業革命以降の産業・農業・交通などの発達により地球大気へ様々な人為起源の微量気体を放出する量が大きくなっている。図1に大気中の4つの化学成分の西暦1750年以降の濃度変化を示した。二酸化炭素(CO2)は石油などの燃焼により放出され、メタン(CH4)および一酸化二窒素(N2O)は農業などにより放出される。CFC-12は後で述べるオゾン層破壊物質である塩化フッ化炭素化合物(CFC compounds、フロン)の一種であるCF2Cl2である。これらの微量成分は、大気全体の0.1パーセントを占めるに過ぎない。しかし、これらの微量成分が光との相互作用を通じて、地球環境に大きな影響を与える。現在、地球規模の環境問題として成層圏オゾン層破壊、地球温暖化、大気環境汚染などの問題が大きな関心を呼んでいる。これらはいずれも大気圏の問題である。地球環境問題のメカニズムの解明のなかで、光が中心的な役割を果たしていることがわかってきている。

図1 西暦1750年以降の大気中の微量成分気体の増加の様子

(1)成層圏オゾン層破壊問題における光が果たす役割

成層圏オゾンは地球大気の酸素分子と太陽放射光との光化学反応により作られる。太陽光は温度約6,000K(5,700℃)の黒体放射とみなせるので、図2において「大気の外の太陽光」として示されているスペクトル分布を持っている。太陽光は目で見える可視光の領域(400~700nm)が最も強いが、波長の短い200~400nm付近の紫外光も地球大気に降り注がれている。大気主成分である窒素分子(N2)は100nmより短い波長にしか光吸収を持たないので太陽光による光化学反応には関与しない。次に多い成分である酸素分子(O2)は、図2に示すように、240nm程度まで光吸収スペクトルがあるので、太陽光のスペクトル強度と重なる部分がある。このため、O2は太陽紫外光を吸収する。240nmより波長の短い光子のエネルギーはO2の化学結合エネルギーより大きいので、O2は光吸収の後、2つの酸素原子(O)に光分解する。大気中で生成したO原子は周囲にあるO2と結合してオゾン分子(O3)になる。

大気上部から透過してくる太陽光のうち、O2の光吸収に相当する部分は多量のO2により吸収されてしまい、高度の低い所まで到達できない。従って、O2の光分解による酸素原子の生成が起こらないために低い高度ではオゾンの濃度は低い。また、高い高度ではO2の濃度が低いためオゾンの濃度が減少する。このようにしてオゾンは地球大気の高度15~50km、すなわち成層圏に集中して存在する。成層圏に層をなして存在するので成層圏オゾン層と呼ばれる。

図2 大気の外の太陽光の強度の波長分布、および窒素分子N2と酸素分子O2の光吸収スペクトルの概念図。太陽光は目で見える可視(400~700nm)の部分が強いが、紫外部にも光強度を持つ。酸素分子の光吸収と紫外の太陽光の重なり(青矢印で示した斜線部分)により、酸素分子の光分解が起こる。これが成層圏オゾンの生成につながる。

オゾン分子O3は図3に示すように200~300nmに非常に強い光吸収を持つ(注1)。このため、この波長域の太陽光が地上に届くのを防いでいる。300nm付近から短波長の光は地球上の植物・動物などの生き物にとって非常に有害である。生物が細胞増殖するときに用いるDNA(デオキシリボ核酸)の中の核酸分子がこの波長域の紫外光を吸収して、損傷してしまうからである。たとえば、人間においては皮膚がんの原因になる。成層圏オゾン層が地球上の生物を太陽紫外光から守っている。

図3 大気の外と地上での太陽光の強度の波長分布、および酸素分子O2とオゾン分子O3の光吸収スペクトルの概念図。成層圏オゾンが200~300nmの有害な太陽紫外光を吸収して、地上に届かないようにしている。青矢印は酸素分子とオゾンの光吸収の狭間の「大気の窓」の波長領域を示す。

図4 世界的な成層圏オゾン全量の変化(注2)。1980年以降、4パーセント程度の成層圏オゾンが減少している。

成層圏オゾンは1970年ごろから10年で3パーセント程度の割合で減少している(図4参照)(注2)。その減少は図1に示されているCFC-12の濃度の増大とほぼ同期して起こっている。成層圏オゾンが減る原因は人間が大気中に放出したフロンのためであると考えられている。フロンは、エアコンの冷媒、精密部品の洗浄剤などに使用されてきた。天然には存在せずに、人類が合成した化学物質である。フロンは非常に化学的に安定である。大気中に放出されたほとんどの気体物質は対流圏大気中のOHラジカルと反応して除去される。ところがフロンはOHラジカルと反応しない。また、フロンは250nmより短い波長に光吸収を持つため、300nmより長い波長しかない持たない地上付近の太陽光では光分解されない。表1にフロン、代替フロンやその他の化合物の大気中の寿命をまとめた。CFC-11やCFC-12などのフロンが50~100年程度の非常に長い寿命を持っていることがわかる。地上で放出された気体が高度10km以上の成層圏まで拡散して行くのには数年かかる。寿命の長いCFC化合物は安定なので対流圏にどんどん蓄積して、成層圏まで拡散してゆく。

| 化合物 | 大気寿命 |

|---|---|

| CFCl3(CFC-11) | 45年 |

| CF2Cl2(CFC-12) | 100年 |

| CClF2H(HCFC-22) | 12年 |

| CHF2-CHF2(HFC-134a) | 14年 |

| CH4(methane) | 5年 |

| CO | 2ヶ月 |

| C3H8(Propane) | 10日 |

| NO2 | 2日 |

表1 種々の化合物の大気中の寿命。大気中に放出されたこれらの気体は、大気中のOHラジカルと反応して大気から除去されるのが主たる消失過程で、OHとの反応速度の大きさで寿命が決まっている。

成層圏オゾン層の中で高度が上がっていくと、酸素分子の光吸収とオゾン分子による光吸収との狭間である200nm付近の太陽光の照射を受けるようになる。図3に示すように、この200nm付近の領域は“大気の窓”と呼ばれている。フロンは200nm付近に強い光吸収を持つので、成層圏に拡散したフロンは太陽光を吸収して分解され、塩素原子を放出する。塩素原子(Cl)はオゾン分子と反応して、ClO分子を生成する。オゾン層にはO原子が存在するので、ClO分子は周囲のO原子と反応してまたCl原子へ戻る。Cl原子は再びオゾン分子と反応する。この反応が繰り返されるので、サイクル反応と呼ばれている。図5にこのサイクル反応が繰り返される様子を図示した。成層圏のフロンの濃度はオゾン分子の数万の1なので、それから生成する塩素原子が1つのオゾン分子を消失させるだけならほとんど何の問題も起こらない。図5のサイクル反応において塩素原子が触媒のような働きをしている。すなわち自分自身は変化せずにオゾン分子の消滅を進めている。このサイクル反応により、成層圏で1個生成した塩素原子が数千個から数十万個のオゾン分子を消失させる。これが大規模な成層圏オゾン破壊となる。南極オゾンホールは、南極の気候特有の条件により上記の塩素原子によるオゾン破壊が南極の春(9~10月)に局所的に非常に激しく進行し、成層圏オゾンが半分以上なくなってしまうものである。この南極オゾンホールは、特殊な現象としてとらえるより、世界的に起こっている成層圏オゾン破壊が最も著しく現れていると考えるべきである。

図5 フロンの光分解で生成した塩素原子Clがオゾンを破壊するサイクル反応の模式図。このサイクル反応により塩素原子が一度生成すると、同じ塩素原子が何度もオゾン破壊を行う。

成層圏オゾン層が破壊・減少することにより、有害紫外線強度が増大し、動物・植物に悪い影響を与えることが予測されている。人為起源のフロンによる成層圏オゾン層破壊を防ぐために、1987年にモントリオール議定書という形で国際的なオゾン破壊物質の使用・生産・放出の規制が始まり、その後も何度か追加の規制がなされている。大気中の塩素化合物の濃度は徐々に減少していくと考えられている。図6上に成層圏オゾンの回復の予想図を示した。2000~2005年あたりが最もオゾン破壊が激しい時期であり、今後は回復していくと予想されている。表1に示すように、CFC化合物の大気中の寿命は非常に長いので、回復は極めてゆっくりであると考えられる。図6下に示すように、南極オゾンホールが消滅するのも2040~2060年ごろと予想されている。しかし、フロンガスの生産・使用禁止の取り決めやフロン回収の取り組みなどが予測通りに進行するかどうか不確定な部分もあり、今後のオゾン層の回復について注意深く検証していくことが必要である。さらに、地球温暖化により成層圏オゾンをとりまく環境が変化しつつあり、この変動がフロンによるオゾン層破壊を活発にする可能性があり、この面でも今後注意が必要である。

図6 今後の成層圏オゾン量の変動の将来予測(注2)。オゾン破壊の原因物質のフロンの大気中の寿命が長いので、回復には数十年かかる。

(2)地球温暖化問題における光の役割

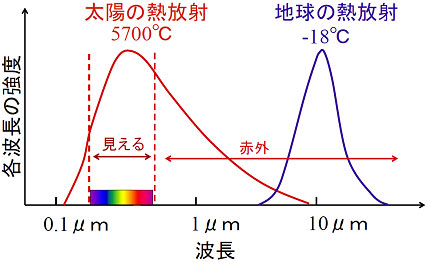

我々人類が住んでいるこの地球のエネルギーのほとんどは、直接ないし間接的に太陽からの光に由来するものである。太陽からの光は地球に平均光放射エネルギー1,370Wm-2で降り注いでいる。そのうちの約30パーセントは、地球表面または大気・雲によって宇宙に向かって反射または散乱される。残りの部分は地球または大気によって吸収されて熱に変換され、それから再び宇宙空間へ放出される。この熱の流れが、雨、風、雪を通じて地球の気候システムを形成している。太陽から受ける光のエネルギーと地球から宇宙空間へ放出する光エネルギーのバランスすることによって、地球の温度は一定に保たれている。太陽からの光は6,000K(5,700℃)の熱放射光であるけれども、地球大気の上端から出て行く光は255K(-18℃)の熱放射光である。この2つの熱放射光は波長領域が大きく異なる。図7に示すように太陽光は可視波長領域(0.4~0.7μm)が最も強いが、地球からの熱放射光は数10μmの赤外領域にピークを持つ。太陽放射光の波長領域には大気成分はほとんど光吸収を持たない。したがって太陽光はほぼそのまま地表まで到達する。一方、地球から外に出てゆく熱放射の光の波長領域には大気中の水蒸気、二酸化炭素、メタン、オゾンなどの気体が光吸収を持っている。これらの気体は温室効果気体と呼ばれている。図8に示したように大気の外の人工衛星から夜間の地球からの放射光を観測したスペクトルを見ると、大気中のこれらの気体による光吸収が起こっていることがわかる。

図7 太陽および地球の熱放射光のスペクトル分布。太陽光は5,700℃の黒体放射で、可視波長領域(400~700nm=0.4~0.7μm)にピークを持つ。一方、地球からの熱放射は低温なので、10μm付近の波長の長い赤外領域にピークを持つ。

図8 人工衛星から測定した地球の赤道付近の夜の熱放射光のスペクトル。地球大気に含まれる大気微量成分による光吸収が現れている。

地表面や下層大気から射出される赤外放射の光の一部は宇宙空間に逃れることが出来ずに、大気の温室効果気体によって吸収され熱に変換され、再び地表に向けて長波長の光を射出することになる。図9に、太陽入射光と地球からの赤外放射の光のバランスの模式図を示した。図9左に示すように地球大気がないとすると、入射と出射のエネルギーバランスを保つためには、地表面は-18℃である必要がある。出てゆく赤外放射の光のエネルギー強度は地球の温度に比例して多くなる(正確には4乗に比例する)。図9真ん中のように地球大気があると、地表面付近からでた赤外放射の光の一部が大気中の温室効果気体によって一部吸収されまた地表へ戻ってくる。大気の一番外側では入射と出射のエネルギーバランスが取れ、途中で取られて地表へ戻る分を補うために地表からの熱放射の光エネルギーを増やす必要があり、地表の温度は15℃になる。大気の中の温室効果気体が増大すると、さらに途中で取られて地表へ戻る量が増えるので地表面はさらに温度を上げて、赤外放射の光エネルギーを増やすことになる(図9右)。これが地球温暖化現象である。

図9 温室効果気体による地表面の温度上昇すなわち温暖化のしくみの模式図。左:地球大気がないとすると、地表面の温度が-18℃のときに、太陽光入射と地球の光放射がバランスする。真中:現状の温室効果気体がある状況では、地球からの光放射の一部が温室効果気体により吸収され地球に戻される。大気の外で入射と出射がバランスするためには、地表面からの光放射を増やす必要があり、すなわち温度を上昇が起きる。右:より多くの温室効果気体があると地表面の温度はさらに上昇する。

温室効果気体のなかで最も寄与の大きいのは水蒸気であるが、水蒸気は天然の温室効果気体であるといえる。人類活動により大気中に放出されて大気中へ蓄積されて地球温暖化に最も寄与しているのは二酸化炭素であると考えられている。この100年間に地球の平均気温はおよそ0.6℃上昇したと推定されている。その主たる原因は、人間活動による二酸化炭素の大気への放出など温室効果気体の大気濃度の増大であると考えられている。この温室効果気体の増大は地球の光放射のバランスを変化させ、地球温暖化を引き起こし、気候を変化させる。このまま人類が二酸化炭素を放出し続けるとおよそ100年後の2100年には世界の気温は3~4℃上昇すると予測されている(注3)。

二酸化炭素以外にも、大気中に存在する微量成分のメタン、亜酸化窒素、オゾン、フロンなども赤外波長域に光吸収を持っており、温室効果気体として働く。水蒸気や二酸化炭素が光吸収する波長域以外に光吸収を持つこれらの分子は、1分子あたりの温室効果の働きがより大きい。したがって、これらの微量気体の増大も地球温暖化にかなり寄与する。近年の大気中のメタン、亜酸化窒素、オゾン、フロン、代替フロンなどの濃度の増大が地球温暖化に及ぼす効果の総和は、二酸化炭素の濃度の増大の効果に匹敵するくらいであると計算されている。そのため、これらの気体の排出の抑制も非常に重要である(注3)。

(3)大気環境汚染における光の役割

大都市への人々の集中と拡大に伴って、空気の質が悪化し、大気汚染は都市の周辺部にも拡がる。大気汚染の典型的なのが光化学スモッグである。自動車の排ガスや化石燃料の消費で放出される窒素酸化物(NO、NO2)や炭化水素が、太陽の紫外線との光化学反応によって局所的な高濃度の光化学オキシダント(主にオゾン)を作り出す。そのとき視程の悪化が同時に起きやすいため、これを光化学スモッグと呼ぶ。大気汚染物質の多い地域で夏季の日差しの強い風のない日に起きやすい。1970年代に米国ロサンジェルスや東京で被害が現れ大きな社会問題になった。その後、大気汚染の防止対策により下火になったが、ここ数年、日本でも注意報の発令がまた増えている。近年の東アジアの急速な工業の発展とモータリゼーションの進行が比較的広域の地表オゾン生成の増大を招いていることが、その原因の一つと考えられている。窒素酸化物と炭化水素からオゾンが生成する光化学反応を図10に示した。炭化水素が大気中で酸化されるサイクルの中でNOをNO2に変換し、NO2は400nmより短い波長の太陽紫外線で光分解して酸素原子を放出して、オゾン生成を行う。大気汚染の光化学反応では、文字通り太陽紫外光が中心的な役割を果たす。

図10 大気中の炭化水素の酸化過程は窒素酸化物の介在によりオゾンを生成する。

3 地球環境を光で計測する

前章で述べてきたように、大気中の微量成分は光の作用と相まって、オゾン層破壊、地球温暖化、大気環境汚染などの環境問題を引き起こしている。大気中の微量成分を信頼性高く計測することは、地球環境の変動や環境問題のメカニズムの解明、およびその対策を行ってゆく上で非常に重要である。光のもつ遠隔到達性、高速応答性、時間・空間分解能、エネルギー(スペクトル)分解能、非破壊性などの特性は環境計測において極めて有用である。1980年代半ばに南極でオゾンの春先の異常な減少を始めて発見したのは、地上で太陽紫外線を分光してオゾン濃度を測定するドブソン分光計による計測であった。その後、宇宙から衛星で太陽紫外光散乱の計測によるオゾンセンサーで、これがオゾンホールであり、その規模や時間的な成長が明らかにされた。環境計測において光応用技術は確実な優れた方法として環境モニタリングに広く用いられている(注4)(注5)。先端的な新しい光計測法の開発により、より高度の測定困難であった微量成分の計測がなされて、大気環境問題の解明・対処に役立てられている。光応用の環境計測で用いる光源は、受動的な計測では、太陽光、月光、地球の光放射など自然の光源であり、能動的な計測ではランプやレーザーなどの人工光源が用いられる。光応用の大気微量成分計測には大きく分けて2つの種類があり、一つは観測装置の設置点から遠くの気体の中の微量成分を計測する遠隔計測(リモートセンシング)であり、人工衛星からの大気計測やレーザーレーダー(ライダー)観測などがある。もう一つは、その場計測で、計測器を置いた地点の周囲の大気を装置に導入し計測する。一般的には、遠隔計測では測定の空間分解能は悪いが、より広い範囲の大気中の成分計測ができる。一方、その場計測は、空間分解能は高いが、装置を置いた地点しか測定できないという特徴を持つ。

(1)光を応用した遠隔計測(リモートセンシング)

1 宇宙から地球環境を計測する衛星観測

遠隔計測による地球大気の計測の方法を図11に示した。光技術を応用した観測衛星はかなりあるが、ここでは大気環境計測を行う日本の地球観測衛星とセンサを紹介する。宇宙航空研究開発機構(JAXA(ジャクサ))の地球観測技術衛星「みどりⅠ(1996年)、みどりⅡ(2002年)」には、環境省と国立環境研究所が開発した改良型大気周縁赤外分光計であるILAS1およびILAS2センサが搭載された(注6)。この光学応用の人工衛星センサは、地球規模の成層圏オゾン層の変動の監視とオゾン層変動に関わる物理・化学過程の解明のためのデータを提供した。ILASセンサは図11の人工衛星(A)で示した太陽掩蔽法を原理としている。太陽掩蔽法では、太陽からの光が地球縁辺の大気層を通過するときに受ける吸収量をグレーティング分光器でスペクトル分解して測定する。物質は固有の吸収波長特性を有することから、吸収スペクトルにより、存在する物質の同定、定量化が可能である。また、太陽を追尾しながら連続的な測定を行うと、衛星の進行に連れて太陽光の通過する大気層の高度は変化する。すなわち異なる大気層を通過した太陽光の減衰を測定することから、吸収をもたらす物質の高度分布に関する情報が抽出できる。主な測定対象は、赤外波長(6.2μm~11.8μm)の吸収測定から、オゾン、一酸化二窒素、硝酸、二酸化窒素、メタン、水蒸気等の濃度の高度分布、エアロゾル消散係数等の高度分布である。

図11 光技術を応用した遠隔計測(リモートセンシング)による地球大気観測法の模式図

温室効果気体観測技術衛星(GOSAT)の開発は環境省とJAXA(ジャクサ)および国立環境研究所が進めており、2008年ごろ打ち上げられる予定である(注7)。GOSAT衛星では、太陽光に含まれる比較的波長の短い赤外光(近赤外光)が、地表面で反射して再び宇宙に出て行く光の強さを測定する。すなわち図11の人工衛星(B)の太陽光後方散乱検出法を用いる。地表面からの反射光を比較的分解能の高いフーリエ変換型の分光器で分光して、各波長の光の強度を測定し、二酸化炭素やメタンの濃度を測定する。太陽から地表へ、地表から宇宙へと赤外光が往復する間に、地球大気中の二酸化炭素などの温室効果気体が特有の波長の光を吸収する現象を利用する。図12にGOSAT衛星が観測する予定の波長1.6μm付近の地表面の反射スペクトルの予想図を示したが、二酸化炭素やメタンによる吸収線が現れており、この吸収線の強度からそれらの温室効果気体の濃度を求めることが出来る。第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3、京都会議、1997年)で採択された「京都議定書」の発効が2005年2月に実現し、温室効果気体の排出量削減、吸収源対策の推進など地球温暖化防止のための取り組みが国際的に重要な課題となっている。二酸化炭素などの温室効果気体の世界的な濃度分布を宇宙から人工衛星で観測し、各国地域の温室効果気体の吸収排出状況の把握することは、世界的な温室効果気体の排出削減を実施していく上で重要なことである。

図12 GOSAT衛星で観測する1.6μm付近の太陽光の地球表面反射光の予想スペクトル。図中に示したように、温室効果気体である二酸化炭素CO2およびメタンCH4の光吸収を観測することができる。この光吸収の強度から、地球上の各点でのこれらの気体の濃度を算出する。

2 地上からの大気の遠隔計測:レーザーレーダー

地上から上方の大気の中の微量成分を遠隔計測する方法の一つとしてレーザーレーダー(略してライダー)がある。ライダーは、大気中の微粒子(エアロゾル)を測定することが出来る。地上からパルスレーザー光を出射して、上空の微粒子で散乱されて戻ってくる光を望遠鏡で集光して検出する。たとえば、ライダー計測の応用として中国の砂漠地帯から風で巻き上げられて上空の偏西風に乗り、中国、韓国、日本や太平洋遠くは北米まで運ばれる土壌粒子エアロゾルである黄砂の観測がある。黄砂現象の実態解明とメカニズムについて、環境省・国立環境研究所が東アジアの様々な地点に展開している大規模な地上ライダー装置のネットワークによって解明されようとしている(注8)。

大気微粒子ばかりでなく、様々な波長のレーザーが利用可能となって大気中の微量成分気体の濃度およびその分布を計測することが出来るようになってきた。特定の成分気体を吸収する波長のレーザー光(ONライン)と、吸収しない波長(OFFライン)の2つの波長のパルスのレーザー光を発射し、大気中のエアロゾルや空気分子などの光散乱体からのレーザーの散乱光を望遠鏡で集光して、その中のONラインとOFFラインのレーザー光の強度比を測定する。これにより、光散乱過程などの色々なパラメータを考慮することなく対象気体の濃度を精度良く測定することが出来る。レーザーパルスの発射から受光系に到達するまでの時間差で、レーザー光が到達した距離がわかり、またレーザーを発射する方向を変えることにより、三次元の濃度分布も測定することが可能である。この方法は差分吸収ライダ(DIAL)と呼ばれている。図13に成層圏のオゾンを計測するライダーの模式図を示した。高度10~50kmのかなり遠方の成層圏オゾンを測定するために比較的大型のレーザーと大型の望遠鏡を使用する。ONラインはオゾンの光吸収のあるXeClレーザーの308nm、OFFラインはオゾンの光吸収のないNd:YAGレーザーの第三高調波355nmを用いる。このDIAL方式で大気中のオゾン以外にもメタン、水蒸気、二酸化炭素、窒素酸化物などが測定され、地球環境の計測に活用されている。

図13 成層圏オゾンを測定するレーザーレーダー(ライダー)装置の概略図。オゾン分子の光吸収のある波長のレーザー(青矢印)と光吸収のない波長のレーザー(赤矢印)の2つのレーザーを発射し、オゾン層を通してエアロゾルや空気分子などによる反射光を望遠鏡で観測する。

3 地上分光計測

太陽光は大気の中の微量成分による光吸収を受けながら地上に届いている。したがって、地上で太陽からの光を観測することにより、大気中の微量成分の濃度に関する情報を得ることが出来る。先に述べたようにオゾンは紫外波長領域に光吸収を持つので、地上に届く太陽光の紫外波長領域の強度を観測することにより大気中のオゾンの大気上端からの地上までの濃度の総和すなわち気柱濃度を測定することが出来る。この原理に基づいたドブソン分光計が世界の標準的なオゾン計測器として活躍している。地上で観測する太陽光の赤外波長領域には、大気中の微量成分の分子振動に基づく光吸収が現れる。非常に分解能の高いフーリエ変換型赤外分光計で太陽スペクトルを測定して、大気中のオゾン、CO、HCl、HF、HCN、C2H6などの微量成分の濃度を計測できる(注9)。大気は高度で圧力が異なるので、高分解能スペクトルで得られる一つの回転振動線のラインプロファイルの解析から濃度の高度分布も算出することが可能である。

さらに高いところの高度90~500kmの超高層大気からの主に夜間の発光現象であるオーロラや大気光などを地上の高感度の光検出器で観測し、超高層大気における物理・化学過程を解明する研究がなされている。観測対象は酸素原子、窒素原子およびOHラジカルなどの可視・赤外波長領域の発光である。高緯度地域で観測されるオーロラは、太陽からの荷電粒子(プラズマ)が太陽風として2日程かけて地球に到達して地球の磁気圏にトラップされ、磁力線に沿って大気中に突入し、大気中の酸素や窒素と衝突することによって発生すると考えられている。大気光は、昼間の太陽の紫外放射で電離した大気中の分子や原子が夜になって再結合して発光するためと考えられている。全天に広がる大気光を極めて高い感度で写す全天カメラを用いて観測し、大気下部から上部へ大気波動が伝播してゆく様子を明らかにしている。

(2)光を応用したその場環境計測

光の持つ高速応答性、時間・空間分解能、エネルギー(スペクトル)分解能などの特性は、遠隔計測ばかりでなく、その場で大気を直接計測する装置にも生かされて、光技術が応用されている。とくに、分子の持つ固有の光吸収スペクトルにあわせた光計測では、他の同時に存在する種々の気体の干渉を避けて、高い選択性を持った計測が可能である。既にJISで定められ、市販されていて各地の環境測定局の標準の計測法になって環境行政の基本データを提供している光応用の大気微量成分の計測機器がある。さらに先端的な大気環境計測のために研究開発されている先端的な計測機器まで種々の光応用環境計測機器がある。

1 広く環境計測に用いられている光計測技術

大気中のオゾンO3の濃度の計測に光吸収法が用いられている。光源として低圧水銀灯の253.7nmが用いられ、大気を導入したセルを通して、光量を測定しオゾンによる光吸収量からオゾンの濃度を算出する。先に述べたようにオゾンは紫外波長領域に強い光吸収を持つので、数10cm程度のセル長でも大気中のオゾン濃度を充分計測することが出来る。この方法はJISで定められ、環境モニタリングの測定局で広く用いられている。二酸化炭素、一酸化炭素や炭化水素の測定にも光吸収法が用いられている。赤外光領域のこれらの光吸収の強さにより濃度測定がなされる。

化学発光法が大気中の一酸化窒素NOの計測に用いられている。計測装置内で発生したオゾンと減圧した大気とを混合することにより、一酸化窒素とオゾンの化学反応で二酸化窒素の電子励起状態が生成して、それが可視~赤外波長領域に発光する。その発光強度を計測することにより一酸化窒素の濃度を計測できる。化学反応生成物が発光することを利用するので、化学発光法と呼んでいる。大気中の二酸化窒素(NO2)は、触媒コンバータに通して一酸化窒素に変換してからこの化学発光法で計測する。大気環境汚染に密接に関連する窒素酸化物(NO、NO2)は、JISでも定められているこの方法で広くモニタリングがなされている。大気中の二酸化硫黄SO2は、蛍光法で計測されている。SO2の光吸収にあわせた220nm付近の紫外波長領域のフラッシュランプの光を大気試料に照射することにより、SO2を電子励起状態に励起して、そこからの発光を観測する。この方法も広く環境モニタリングに使用されている。

2 新しい光応用環境計測技術:キャビティリングダウン分光法

光を用いて大気中の微量成分気体を計測する場合、測定対象分子の持つ特有の光吸収に基づく光吸収によって計測する方法がある。この光吸収法は、すべての原子・分子に適用可能であり、分子の吸光係数が既知であれば標準濃度の参照標準濃度気体の測定をしなくても濃度を算出できるという利点を持っている。一方、光吸収測定法は感度が低いという問題点を有しており、微量気体の計測には不向きである。最近、大気計測に新しい吸収分光法であるキャビティリングダウン分光法(CRDS)が応用されるようになってきた(注10)(注11)。図14にパルスレーザーを用いたCRDS装置の概略図を示した。検出用レーザーパルスを2枚の高反射率ミラー(R>0.9999)で構成された光学キャビティへ注入し、もう一方のミラーから漏れ出した光を検出する。漏れ出した光の強度は、指数関数的に減衰する。キャビティ内に、検出光を吸収する物質が存在すれば、減衰の時定数(リングダウンタイム)が短くなることを利用し、吸収物質の濃度を測定する。CRD法は、2枚の高反射率ミラーで構成した光学キャビティ内に、レーザー光を閉じ込めることにより、光パルスを数10cmの光学キャビティ間を数千から数万回往復させ、数km~数10kmに及ぶ実効光路長を得ることにより高感度化を実現した、超長光路吸収分光法である。CRDSの測定精度は、原理的にレーザー光強度のふらつきに依存しないことも高感度計測が可能となる要因の1つである。CRDSは吸収分光法であるため、多くの大気微量成分の検出に適用できるのに加え、濃度の絶対値が求まることから、装置の感度校正が不必要であるという利点がある。CRDSを用いることにより、高感度かつ高い時間・空間分解能での計測が可能となる。具体的には、大気中のNO2、NO3、IO、CH4、CO2、CO、NH3などの分子の計測が試みられている。

図14 新しい光応用環境計測技術の一つであるキャビティーリングダウン法の原理の模式図。高反射率のミラーで形成したキャビティーの中にパルスレーザー光を導入し、キャビティーから漏れてくる光強度の時間変化を観測する。キャビティー内に入れた大気試料の中にレーザー光を吸収する気体があれば、減衰時間が速くなる。

(3)レーザー誘起蛍光法

紫外・可視波長領域のレーザーの波長を対象分子の吸収波長に合わせて照射して、分子を電子励起させて、そこからの発光を観測する方法であるレーザー誘起蛍光(LIF;Laser-Induced Fluorescence)法が、高感度な大気微量成分計測法として大気環境の研究に用いられている。大気中のOHラジカル、NO2、SO2などの検出の装置が開発されている(注12)(注13)(注14)。OHラジカルは、大気中に放出された有機物や窒素化合物、硫黄化合物、COなどと反応して、大気からそれらを酸化して取り除く役割を果たしているため、非常に重要な大気中の化学種である。OHラジカルは、大気中寿命は地表付近では1秒以下と非常に短く、その濃度は高くても数密度107個/cm3程度であり、その濃度の測定が難しい。大気中で重要な役目を果たしているため、測定法の確立には多くの努力が払われてきた。その測定にLIF法が用いられている。その装置の模式図を図15に示した。低圧のセル内に導入された大気に、OHの紫外波長領域の電子遷移の1つの振動回転線(308nm付近)に波長を合わせたパルスレーザーを照射し、時間的にやや遅れて発生する308nm付近の蛍光(蛍光寿命約200ns)を光電子増倍管で測定する。測定感度を上げるためにはレーザーパルスのエネルギーを上げるのが簡単だが、この場合はそれを行うことができない。大気に含まれるオゾン(O3)がレーザー光分解して励起状態の酸素原子O(1D)がまず生成し、それがさらに豊富に存在する水蒸気と反応し、人工的にOHを生成してしまう干渉(オゾン干渉と呼ばれる)が起きるためであり、レーザーパルスのエネルギーが大きいほどこの干渉が問題となる。低い濃度のOHを計測するため、レーザーのパルスエネルギーを上げずに、パルス繰り返しを高くしなければならない(1~10kHz程度)。また、比較的高い波長分解能がレーザー光源に要求され、非常に高価で特殊なレーザーが用いられる。このように大気OHの計測は非常に難しく、原理が30年以上前に提案されて種々の取り組みがなされてきたが、当初はオゾンの光分解による干渉問題に気が付かず、予想の100倍くらいの計測濃度値が出て不可思議な謎となっていた。レーザー技術の発展などにより、実際にもっともらしい計測値が得られるようになったのはこの10年程度である。レーザー誘起蛍光法によるOH測定装置は、ようやく地上・航空機・船舶観測で用いられるようになり、大気化学反応過程の解明に重要な役割を果たすようになって来た。

レーザー誘起蛍光法は高感度であるが、光吸収測定法と異なって、信号強度から直接濃度の絶対値を求めることは出来ない。安定な分子のNO2やSO2に関しては既知濃度のそれらの分子を含むガスボンベの標準試料を計測することにより装置の信号強度から絶対濃度への変換係数を求めることができる。ところが、不安定分子のOHラジカルは反応性高く保存できないのでOHの標準濃度のガスボンベなどはない。この面でもOHなどのラジカルの計測は困難を伴う。光強度のわかった真空紫外光源で水蒸気を光分解させて生成するOHの濃度を計算して標準試料とするなどの高度な技術を必要とする。

図15 大気中のOHラジカルを計測するためのレーザー誘起蛍光法の装置の概略図。オゾン分子による干渉を防ぐために、パルスあたりのエネルギーは低いが高繰り返しで。同時にOHの吸収回転線に適合させるため波長可変で高波長分解能のレーザーを用いる。

(4)レーザー光イオン化質量分析法

大気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds:VOC)は、自動車排ガス、工場排ガス、化学工業、塗装、印刷などによる人為起源のものと、植物などから放出されるもの、および森林火災などにより放出されるものがある。VOCはそれ自身の毒性ならびに後続する化学反応で光化学オゾンを形成するなど健康被害や環境汚染の原因物質になりうる。したがって、その大気環境中の濃度をそれぞれの有機化合物について測定することが必要である。そのためには選択的でかつ高感度な計測法が求められる。レーザー光と質量分析装置を組み合わせたレーザー光イオン化質量分析法によるVOCの高感度検出法の開発がなされている(注15)。従来の質量分析法では、高エネルギーの電子線を有機分子に衝突させてイオン化する方法が取られてきた。この方法では有機物分子はイオン化するだけでなく、分子内の結合が切れる過程が起こり、元の分子がイオン化するだけでなく多種類の質量のイオンが生成する(図16上参照)。これをフラグメンテーションと呼んでいる。電子線の代わりに真空紫外領域の光を照射することにより、元の分子を壊さずにイオン化することが可能である。多くの有機物分子のイオン化ポテンシャルは9~11eV付近にあり、イオン化ポテンシャル近傍のエネルギーに対応する真空紫外のレーザー光を照射することにより、イオン化の再のフラグメンテーションを防いで分子をイオン化できる(図16下参照)。フラグメンテーションが起こらなければ、測定したイオンスペクトルから元の分子の同定が可能となる。すなわち種々の有機物分子が混ざった状態でもそれぞれの有機物分子の濃度を計測することが可能となる。真空紫外レーザーの光源としてNd:YAGレーザーの3倍波355nmをさらに希ガス中で高調波発生させて9倍波118nmに変換したものが良く用いられる。この真空紫外レーザーイオン化質量分析法により、燃焼炉の排ガス中に存在するダイオキシンの前駆体と考えられている塩化ベンゼン類の計測の研究がなされている(注16)。

図16 大気中の有機化合物計測における、従来の電子衝撃イオン化法と真空紫外イオン化法の比較。電子衝撃法では高エネルギーの電子を照射するので、対象の有機物分子の化学結合が切れてしまい、様々なイオンが検出される。一方、真空紫外光によるイオン化では、分解が起きずに親分子イオンだけを観測することができる。

(5)レーザーイオン化大気エアロゾル分析法

大気中には、エアロゾルとよばれる固体や液体の粒子が浮遊している。エアロゾル粒子は、健康へ悪影響を及ぼしうるほか、地球の温暖化・冷却化、粒子上での反応を介在したオゾンホールへの関与など、地球環境にも大きな影響を与えると考えられている。そのため、エアロゾル粒子の化学成分分析への要求が高まっている。既存のエアロゾルの成分分析では、大気をろ紙を通して吸引することによりろ紙上に多数のエアロゾル粒子を収集して、そのろ紙から成分を抽出し、化学分析していた。しかし、この方法にはいくつかの問題点がある。吸引の最中やろ紙の輸送中および保存中に、化学変化を起こして、実際の大気でのエアロゾル粒子の状態と違ってしまう。また、比較的長い吸引時間を必要とするので、大気エアロゾルの化学的な変動をリアルタイムに追いかけることができない。さらに、例えば2つの成分が検出された場合に、一つ一つの粒子に2つの成分が含まれているのか(内部混合)、それとも成分の異なる2種類の粒子が混合しているのか(外部混合)分からない。これらの問題点を克服できるようなレーザー光を応用した大気中の粒子を一粒ずつ分析する装置が開発されている。図17にその装置の断面図を示す。粒子を含む大気サンプルを、段階的に真空度を高めた部屋に通す。粒子はビームの形で、六角型の真空槽の中央にあるイオン化領域に到達する。粒子の一粒一粒を、レーザーにより気化・プラズマ化してイオン化し、質量選別して検出する。気化・イオン化用のレーザーは、瞬間的にパワー密度の高いものでなければならないので、ナノ秒(10-9s)の時間幅の紫外波長領域(248nm)のパルスレーザー光を集光して用いる。レーザーパルスが真空槽内を飛行している粒子ビームに命中するように、時間的および空間的な狙いをつける必要がある。そこで、粒子ビームの行路上に、粒子検出用のもう一つのレーザー(532nm)が横切っている。このレーザーは、あたかも懐中電灯のように時間連続した光を射出しているので、光路上に粒子が到達すると、レーザー光が散乱される。光検出器でレーザー散乱光が観測されると、1個の粒子が検出用レーザーを横切ったことを示す。散乱光が得られた瞬間に、紫外パルスレーザー光をその粒子を狙って照射し、粒子を気化・イオン化する。生成したイオンを質量分別して検出し、質量スペクトルを得る。これにより、一つ一つのエアロゾル粒子の化学組成に関する情報をリアルタイムで得ることができ、粒子の変質を避けることができる。また、化学成分と同時に粒子の大きさに関する情報も得ることができるので、成分の粒子サイズ依存性も知ることができる。この装置の計測では短時間で数万から数十万個のエアロゾル粒子の質量スペクトルが得られるので、統計的に処理して成分の相関や変動の情報を得ることが出来る。この装置により日本に飛来する黄砂粒子の観測が行われている。中国の砂漠地帯から日本に飛来して沈着する黄砂エアロゾルが、中国や韓国の都市域や工業地帯の上空を通過するために、汚染大気中の微量成分やエアロゾルを吸着していることが明らかにされた(注17)。

図17 レーザーイオン化大気エアロゾル分析法の装置の概略図

4 おわりに

地球の46億年の歴史のなかでも太陽光は地球環境に大きな影響を及ぼしてきた。当初の地球大気には酸素がそれほどなく、酸素から生成するオゾン層がないために、陸上には生物のDNAを破壊してしまう紫外線が降り注いでいて、生物は陸上では生存できず水中にしか存在できなかった。水中のラン藻類の光合成により次第に大気中の酸素濃度が増大し、オゾン層が形成され有害紫外線がカットされることにより、今から約4億2千万年前になって生物が陸上に進出することが可能になった。その後の陸上での植物・動物の爆発的な進化によって現在の地球環境がある。また、それよりはるかに以前であるが、太陽は恒星進化理論によると25億年前は現在の太陽の80パーセント程度の明るさしかなかった。もし地球大気が現在のようであれば、太陽放射が小さいために地球表面の温度はかなり低く、地球の海洋は凍結のために存在できないことになる。ところが、地球上には海洋は少なくとも38億年前から存在していた地質学的な証拠がある。この矛盾は「暗い太陽のパラドックス」と呼ばれている。このパラドックスは、原始の地球にたくさんあった二酸化炭素が解いてくれると考えられている。太陽が暗いときは、地球の大気の主成分であった二酸化炭素が地球を暖めていた。すなわち二酸化炭素は温室効果を大いに発揮していた。このように地球の歴史を振り返っても、光と地球環境は密接な関連を有していることがわかる。光と地球環境との関係を明確に解析しながら、地球環境問題のメカニズム解明を行い、それらに関する対処の方途を探究して解決してゆくことが重要である。

大気計測装置の今後の発展方向として、その場計測装置の小型化・ポータブル化・信頼性向上の方向があり、あらゆるところに設置して大気微量成分の計測の広範囲でかつ詳細な計測を可能にする方向が考えられる。また、人工衛星からの遠隔計測においては、これまでは太陽光やその反射光を計測する受動的な計測が主であったが、より能動的な人工衛星からレーザーを発射するライダー計測などが発展すると考えられる。今後の大気微量成分の計測法の発展において、どの微量成分・分子を計測するか、どの程度の精度で計測するか、どの領域・高度・空間を測定するかは、大気環境化学や地球環境問題の解明の科学的なニーズに基づき決まってゆくであろう。しかし、測定可能になるかどうかは技術の発展に依存する。たとえば、人工衛星から世界各地の地上付近のOHラジカルや揮発性有機化合物の濃度を世界的な規模で地域分布や長期変動を調べることは、大気汚染の状況を調べる上で非常に有用である。汚染気体が国境を越えて広がる越境汚染などを調べることが可能となる。しかしながら、人工衛星からのこれらの計測の実現には、今後の計測技術の発展が必要である。

もし高感度で正確な環境計測法の開発がなければ、温室効果気体と地球温暖化の関連やフロンとオゾン層破壊の関連、光化学スモッグと排出気体の関連などの地球環境問題のメカニズムの理解が遅れていたであろう。長期間の定量的な大気中の微量成分の計測は、それぞれの成分が地球温暖化・気候変動やオゾン層破壊などの地球環境問題の中で果たす役割を明確にするための重要な基礎データとなる。また、長期間かつ広範囲の大気微量成分の計測結果は、地球環境のシミュレーション計算モデルが正しい結果を出しているかどうかを検証する重要なデータを提供する。地球環境の将来予測の精度の向上には、環境計測技術の向上が不可欠である。

参考文献

(注1)Y. Matsumi and M. Kawasaki, "Photolysis of atmospheric ozone in the ultraviolet region", Chem. Rev., 103, 4767-4781 (2003).

(注2)WMO, Scientific Assessment of Ozone Depletion:2002, Global Ozone Research and Monitoring Project-Report No.47, Geneva, (2003).

(注3)IPCC Third Assessment Report 2001, Houghton, J. T. et al., Cambrige University Press, 2001.

(注4)D. E. Heard, ed, "Analytical Techniques for atmospheric measurement," Blackwell Publishing, Oxford UK,(2006), ISBN: 978-1-4051-2357-0.

(注5)岡本謙一、「地球環境計測」、オーム社(1999), ASIN:427407885X.

(注6)ILAS、ILAS2:http://db.cger.nies.go.jp/ilas/

(注7)GOSAT:http://www.satnavi.jaxa.jp/project/gosat/

(注8)Shimizu, A., N. Sugimoto, I. Matsui, K. Arao, I. Uno, T. Murayama, N. Kagawa, K. Aoki, A. Uchiyama, and A. Yamazaki, "Continuous observations of Asian dust and other aerosols by polarization lidars in China and Japan during ACE-Asia," J. Geophys. Res., 109, D19S17, doi:10.1029/2002JD003253, (2004).

(注9)M. Koike, N. B. Jones, P. I. Palmer, H. Matsui, Y. Zhao, Y. Kondo, Y. Matsumi, and H. Tanimoto, "Seasonal variation of carbon monoxide in northern Japan: Frourier transform IR measurements and source-labeled model calculations", J. Geophys. Res., 111, D15306, doi:10.1029/2005JD006643, (2006).

(注10)江波進一、川崎昌博、「キャビティーリングダウン分光法による微量物質検出」レーザー研究, 34,289-294(2006)

(注11)M. Mazurenka, A. J. Orr-Ewing, R. Peverall and G. A. D. Ritchie, "Cavity ring-down and cavity enhanced spectroscopy using diode lasers", Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. C: Phys. Chem., 101, 100 - 142, (2005).

(注12)D. E. Heard and M. J. Pilling, "Measurement of OH and HO2 in the Troposphere", Chem Rev. 103(12), 5163-98 (2003).

(注13)Y. Matsumi, H. Shigemori, and K. Takahashi, "High-sensitive instrument for measuring atmospheric SO2," Atmos. Env., 39, 3177-3185, (2005).

(注14)F. Taketani, M. Kawai, K. Takahashi, and Y. Matsumi, "Trace detection of atmospheric NO2 by laser-induced fluorescence using a GaN diode laser and a diode-pumped YAG laser", Applied Optics, in press (2006).

(注15)D. J. Butcher, "Vacuum ultraviolet radiation for single-photoinizaization mass spectrometry: A Review", Microchem. J. 62, 354 (1999).

(注16)K. Tonokura, T. Nakamura, and M. Koshi, "Detection of chlorobenzene derivatives using vacuum ultraviolet single-photon ionization time-of-flight mass spectmetry," Anal. Sci., 198, 1109 (2003).

(注17)J. Matsumoto, K. Takahashi, Y. Matsumi, A. Yabushita, A. Shimizu, I. Matsui, N. Sugimoto, "Scavenging of pollutant acid substances by Asian mineral dust particles", Geophys. Res. Lett.,33(7), L07816, 10.1029/2006GL025782 (2006).

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課資源室