- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 文化資源の保存、活用及び創造を支える科学技術の振興 > 第3章 文化資源の公開と利用 -人工現実感-

第3章 文化資源の公開と利用 -人工現実感-

東京大学大学院情報理工学系研究科教授 舘 暲

1 公開と活用 その対象、場所、方法論

文化資源の公開と活用で何を対象にするかを、表1に分類して示す。ここで対象とする文化資源としては、美術品、工芸品、書、書籍などは勿論のこと製品も一種の文化資源と考えることにする。歌舞音曲、伝統芸能、年中行事、祭り、これらは動きも伴う文化資源であり、同様に、遊び、武術・武道、スポーツもこの範疇に入る。さらに、技能、技術も動きを伴い、1枚の写真では伝えることができない文化資源といえる。建築、街、都市、景観、風景、こういったものもすべて対象となりうるであろう。食、衣もあり、言葉、方言、生活様式、慣習、風習、それらも公開と活用の対象になりうる。さらに、動植物、生態系といったものも考えられるであろう。

そのように規定すると次に考えるべきことは、そういう文化資源をどういうところで公開し、活用するかということでる。すなわち、国内、海外を問わず、どういうところで見られるか、あるいは、どういうところで利用できるかである。従来からの伝統的な考えで論じると、美術館、博物館、資料館に行って見るのが通常であり、あるいは民芸館、庭園、動物園、植物園、保存地域といったところで鑑賞するわけである。さらに、公民館、公園、観劇であれば劇場、テーマパークが活用の場であった。

しかし、現在、そういったところからだんだんと福祉施設、児童館、学校、大学、オフィス、街角、カフェ、レストラン、家庭に場所が拡大しつつあり移りつつあり。さらには携帯性が重要なものになってきている。例えば、携帯電話というのはパーソナルな個人用情報機器であり常時持っていて、そこからアクセスしていつも見られるし活用できるという状況に変わりつつあるのである。そのような意味では場所が限定されず、個人個人に発展していくような流れがあるといえる。従って、そういう流れに対応するような公開、活用を考えなければいけない時代に来ている。

そのような流れのなかで、文化資源を効果的に活用するための方法論が新しい科学技術の基に模索されなければならない。そのような方法論とては、マルチメディア技術が、その主流を担っている。もちろん従来からの展示技術もあるが、情報という立場からいえば、マルチメディア(複合伝達媒体)とネットワーク(電子情報網)を使ってウェブに乗せてそれを公開するという形が盛んになってきている。さらにそれを発展させる形で、最近はバーチャルリアリティ(人工現実感)、オーグメンティド・リアリティ(拡張現実)、ユビキタス・コンピューティング(遍在情報処理)、ウェアラブル・コンピューター(着用計算機)、テレイグジスタンス(遠隔存在)といった先進技術が進展してきており文化資源の活用に効果をもつと期待されている。

2 文化資源の公開と活用の現状

文化資源のマルチメディアによる公開と活用の現状であるが、3次元に形状をとらえて、保存して、公開して、活用され始めている。例えばイタリアでIBMが行った「Virtual Florentine Pieta」プロジェクトの例をとると(図1)、このプロジェクトでは、ミケランジェロの作品をデジタル化して記録保存した。ミケランジェロはこの作品を自分の墓にしたかったらしいのであるが、それは実物では実現しなかったが、デジタル上ではそれを実際に行うこともできる(参考文献1)。

同様のことを、東京大学の池内らが行っている。バーチャル大仏というプロジェクトで、例えば、鎌倉の大仏をレーザーを使って測定して、その測定からバーチャルな3次元の物体を作り出して、それを同じように鑑賞できる(図2)。もともとは覆いがあって、大仏殿があった。現在は、大仏殿がなくなっているが、その中におさめることもできることを示している(参考文献2)。

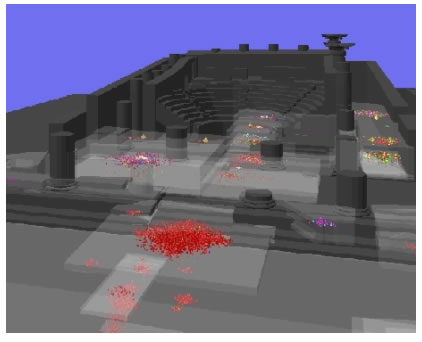

さらに、人工現実感(Virtual Reality。以下「VR」という。)を使うと対象物が個体ではなくても、地域とか遺跡とかもできる対象にできるわけである。人工現実感を用いた例としては、ブラウン大学で包囲型提示装置(CAVE)を使って遺跡を再現して、どの部分が掘られて、掘られた部分がどうなっているか、しかもそういうところによって年代ごとに、この年代はこうだったということをVRの世界の中で示すことができるようになっている。これは、VR考古学と言われている。実際の遺跡であると、いろいろなものがまざっているわけであるが、VRの遺跡であれば、それを年代ごとに示したりすることができる(図3、図4)。そういう新しい活用できるわけである(参考文献3)。我が国でも、同様の試みがなされている(参考文献4)。

東大の青柳らはポンペイ遺跡をVRで再現しているし、羽田らは出島の再現をした。あるいは、東大の廣瀬らはマヤ文明展を科学博物館で行い、マヤ文明をVRで再現すると同時に、いろいろなところからアクセスできることを示した。携帯端末から展示会場にアクセスすることもできるし、勿論実際の展示会場に来ればさらに臨場感のある映像を楽しんで活用することができることも示したわけである(参考文献5)。

電子情報網(ネットワーク)上にいろいろな展示を行っている例もある。東京国立博物館でもサイト上で多くの展示がなされているが、非常に進んでいるものとしては、Exploratoriumという遊びの博物館というか、科学技術の博物館がサンフラシスコにある。ウェブキャムなどを使ってその映像を見ることができるし、動的なものも展示されている。このサイトに行くことによって、かなりの部分で、この博物館のさわりを感じることができるように工夫されている。

きれいに作られたウェブサイトの例として国立故宮博物院が挙げられる。台湾に故宮の宝物が多く保存されているが、それらを電子資料館(ディジタルアーカイブ)にしてある。バーチャル(人工現実感)ツアーがあり、それによってずっと旅して回って、故宮博物院の中を見て回ることができるようになっている。もっとも、このような例は現在、日々増加しており、一般的なものになっている。

技や知識を対象とした試みとして、岐阜県における地歌舞伎e師匠システムがあげられる。これは、地歌舞伎を演じるために必要な技と知識を集約した、まさにデジタル版師匠と言うべきもので、人の動きや台詞が書かれた台本にそって、その場の音声や動画を確認することができる。役者の稽古や見習い技術者の参考書として活用されるだけでなく、台本を見ながら登場人物の設定や見所や粗筋を確認できることから、地歌舞伎を初めてみる人の観賞ガイド的な役割も果たす。

また、遺跡、世界遺産として登録されているものが幾つかあるが、Virtual Heritage Networkではそれをきちんとまとめて、そこに行けばそれらにアクセスできるようになっている。同じようなことが日本でも計画されており、文化庁の文化遺産オンライン構想がその好例である。日本のすべての博物館等を結んで分類すると同時に、このポータルに来れば、ここが入り口あるいは玄関の役目をして、そこからどこにでも自由にどの施設にでも行ける仕組みをつくる構想を固めているわけである。そういうことでネットワークと映像、画像、動画を使って、それを結ぶことは現在では、相当に進んでいるといえよう。

3 文化資源の公開と活用を支える科学技術

しかし、現状では多くの電子資料館(ディジタルアーカイブ)が、非常に小さな画面の中の部分であったり、大きくとも3次元ではなかったり、インタラクティブでもないという問題がある。さらに、物を見るだけでなく、触って、掴んでみたい。あるいは、写真やデジタルのモデルを見るだけでなく、実際の本物をそこに行かないで見たいという要望もある。そういったものの公開と活用に対しては、以下の先進の技術が使える。

3-1 人工現実感(VR:バーチャルリアリティ)応用

例えば人工現実感に関しては、文化財、文化財空間の3次元電子保存、公開、活用に利用可能である。基本的に、3次元データを3次元として利用するためには立体視のできる空間、しかも実物と同じ大きさで実態と同じ位置関係や距離関係に見えるような仕組みが必要である。そういったことがVRを活用するによって可能になるのである。

実際の文化資源の多くには形状だけではなく、いろいろな運動や動きが伴うあるわけであり、従って、動的な保存、公開、活用が必要である。それは、取りも直さず、時間空間の電子資料館(ディジタルアーカイブ)ということになる。時空となるからこそ、人工現実感が活用されるのであり、さらに、ネットワークで結ばれた人工現実感博物館や資料館といったものとなる。

文化財を自由に加工し活用できる、さわってはいけない文化財をさわることもできる、過去の状況など時間的な再現も可能である、これは既に先ほどのCAVEを用いた例が好例であるが、それによりVR考古学といったものが考えられる。物理的に保存不可能なものも保存、つまり無形文化財的なものの保存、公開、活用も可能である。

異次元空間の体験型公開、これは新たにできてくる新しいメディアは一種の異次元空間であるが、そういったものを体験したり公開したりすることもできる。アニメや漫画は現時点で文化資源といえるかどうかは確定していないが、やがては文化資源になるであろうと考えられている。そういった世界を体験して公開していくとすると、やはりこういう人工現実感の手法が適している。

3-2 拡張現実(AR:オーグメンティド・リアリティ)応用

次に、拡張現実(Augmented Reality。以下「AR」という。)がある。人工現実感(VR)は基本的にはコンピューターでつくられた3次元空間を相互に作用しながら利用することであるが、その一つの分野として、拡張現実(AR)がある。

拡張現実(AR)では、実空間の中にVR空間すなわち情報空間を重ねて、それを利用する。その中心となる部分は、基本的には実空間である。基本的な実空間の中に、いろいろな情報が空間的に重ね合わされ混じってくる。例えば、展示物に付加的な説明を与えることがそれにあたる。これは今まででも多数行われつつある。例えば、展示場である場所に来るとそこの説明が映し出されて、耳に聞こえてくるといった類である。展示物を見ながら、対話方式でいろいろな説明が聞ける。遍在計算処理(ユビキタス・コンピューティング)とか、そういったものを助ける電子代理人であるエージェントを加えることで、その人の好みに応じて必要な説明をすることができる。

そのほかに拡張現実が可能とすることは、例えば、つぼの欠けたところを付加的に追加することによって、全体の姿を見せるといったいわゆるAR電子修復である。欠けたものを修復して補うとか、現実世界になかったものをつけ足すことができきる。情報の実世界への加算である。

また、逆に、減算もできる。例えば、透視して見せる。実物の箱の中が見えなくても、内部情報を投影して透視して中を見せることもできるわけである。それは実物を見ながら、その中がどうなっているかが見えるということであり、全部VRでつくっているものとはまた一味違うものになる。

さらに、人物や、古い時代や、作品を重ねて見せることも可能である。時間的なものを補うこともできる。ARにおいては、実物や実際の環境の中で、古い時代を見せることができる。

「人物」というのがおもしろいところであり、例えば前述のマヤ文明展でも全部VRの世界ではあるが、その当時いた人たちを再現してそれを動かして見せていた。それがARであれば、さらに効果があがる。すなわち、実際にある遺跡の中に古い時代の人たちを歩かせて見せることができるからである。それによって、過去の時代を体験することができる。一つの新しい形の公開であると言えよう。

領域型展示を可能とするというのも、ARの特徴である。領域型展示というのは博物館だけが展示場所ではなくて、どこにおいても着衣計算処理(ウェアラブル・コンピューティング)を使うことによってそれを体験することができることである。すべての場所において体験できるということになる。あるいは決めた領域をつくっておいて、その場所で体験することもできる。この辺はウェアラブル技術にユビキタス技術を加えて初めて可能となる。

3-3 テレイグジスタンス(遠隔存在)応用

テレイグジスタンス(telexistence)は、自分がこの場にいながら、ロボットとか機械のある場所に自分がいるような感覚を持って、そこを体験する技術である。

遠隔存在ということであるが、文化資源の公開と活用において、何に使えるかというと、例えば夜のミュージアムを実際に行かないで見て回るような用途が考えられる。パリのルーブル博物館を見て回る、逆にパリから日本の国立博物館に来ていただいて、見ていただける。バーチャルにつくられたものではなくて、実物を見るのが特徴である。それはロボットを使って見ることになる。

休日や夜の博物館を利用して、ロボットを動かして見れば、その時間は別のところから見られるわけである。これについては、実施しようと思えば実現しやすい例である。同じように、文化遺産とかヘも、ロボットやカメラを用意しておくことによって遠隔存在ができる。

電子情報網撮影機(ウェブキャム)によっていろいろなところを見るのもテレイグジスタンスのはしりであり、それをもう少し体験的にできるようにするものがテレイグジスタンスであるといえる。例えば、歌舞伎などをテレイグジスタンスで世界中のどこからでも実時間で臨場的に鑑賞できる。

テレイグジスタンスを使っていろいろな動作を行うことも可能である。例えば匠がテレイグジスタンスを使って、いろいろな技を行う。そうすると、その操作をしたときの動作は、力の情報も含めてすべて記録できるわけである。現在でも動作計測を行うモーションキャプチャー技術はあるが、それは実は力の情報が計測できていない。テレイグジスタンスのロボットを実際に操つると、力情報と動作情報をあわせて記録できるのである。

その記録したものを保存しておいてロボットに再現すると、それが正確に伝わり記録され残る。一旦記憶されれば、どの方向からも見られるし、実物としてそれが再現されているので、ビデオで撮ったものとは全く違うだけでなく、CGで作ったものとも実物であることにより趣が違う存在感あるものとなるのである。

4 人工現実感技術の現状

4-1 バーチャルリアリティとは何か

バーチャルリアリティの「バーチャル(virtual)」は、しばしば「仮想」とか「虚構」あるいは「擬似」と訳さる。しかしそれらは実は正しくない。アメリカ英語の信頼できる辞書である『継承米語辞典(The American Heritage Dictionary)』の記述によれば、バーチャルとは、「existing in essence or effect though not in actual fact or form」と定義されている。つまり、「みかけや形は原物そのものではないが、本質的あるいは効果としては現実であり原物であること」であり、これはそのままバーチャルリアリティの定義を与えているのである。あえて簡単に一言でいえば「現実のエッセンス」がバーチャルリアリティであって、虚や仮想とは似ても似つかない、むしろ正反対の意味をもつとさえ言える(参考文献6)。

従って仮想と訳すよりは、カタカナでそのまま表記したりVRと表記したりするのがよいし、どうしても日本語に訳したければ、「人工現実感」という言葉のほうが、誤訳するよりよい。従って、本報告では、バーチャル~という言葉も、VR物体、VR環境など、バーチャルを無理に訳さず表現する方法、あるいは、人工現実物体、人工現実環境などの意訳を用いる方法を用いている。

さて、バーチャルリアリティの最も特徴的な点は、コンピューターの生成する人工環境が(1)人間にとって自然な三次元空間を構成しており、(2)人間がそのなかで、環境との実時間の相互作用をしながら自由に行動でき、(3)その環境と使用している人間と環境とがシームレスになっていて環境に入り込んだ状態が作られているということである。これらをそれぞれ、「三次元の空間性」、「実時間の相互作用性」、「自己投射性」と呼び、VRの三要素をなす。つまり、この三要素すべてを兼ね備えたものが理想的なVRシステムである。つまり、バーチャルリアリティとは、これらの三要素を有したシステムを構成して、人間が実際の環境を利用しているのと本質的に同等な状態でコンピューターの生成した人工環境を利用することを狙った技術なのである。

4-2 再帰性投影技術

拡張現実(AR)の普及には、その表示装置である視覚ディスプレイの問題がある。すなわち、VRを実現する方法としては、頭部搭載型提示装置(HMD:Head Mounted Display)と包囲型提示装置(CAVE: CAVE Automatic Virtual Environment)(図5)という二つの装置が代表的であり優れたシステムとして定着している。しかしその二つとも、拡張現実のように「実空間とVR空間を重ね合わせて見る」という目的には、あまり適していないのである。

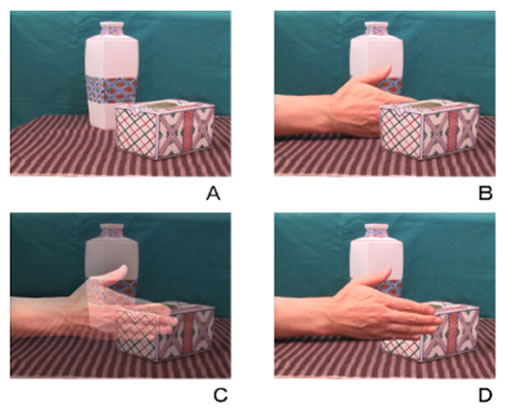

というのは、HMDでは、そもそもそれで目を覆ってしまうので実空間が見えない。そこで「光学式シースルーHMD」という装置が作られている。ハーフミラーを用いて、半分は実空間を透かしてシースルーでみながら、半分はLCD(液晶)の画面を反射させてみることにより、実空間に情報空間を重畳するのである。それを用いれば実空間もVR空間も両方ともが見えるのであるが、それでも一つだけうまくいかないことがある。本当は、例えば自分の手がVR物体の前に来たらVR物体が隠れて見えなくなったり、あるいは逆にVR物体に隠れて自分の手が見えなくなったりしなければいけないのであるが、シースルーHMDではVR空間の提示位置が眼の近くの場所に必ず投影されているので、外部の実物体や人間の手でVR物体を隠すことができない。そこで、本来ならVR物体のほうが遠方にあって、近くの実物体や人間の手で遮蔽されるべき状況でも、VR物体がみえてしまい人間は手が透けているような解釈をしてしまう。

HMDに小型のカメラをつけて、そのカメラで実環境を撮影し、物体までの距離を計測して、VR環境と遮蔽矛盾なく重ねるという「ビデオシースル」という方法もある。これを用いれば、遮蔽関係の正しいオーグメンティド・リアリティが実現される。これは優れた方式ではあるが、距離の高速で正確な計測が必要となり、かつシステムが複雑で、しかも視野が狭くなってしまうという欠点を有している。

この「遮蔽問題」はCAVEの環境でも同じである。CAVEは基本的には優れたシステムであるが、光学式シースルーの場合と逆で、VRと投影面が壁という自分よりもいつも遠方にあるため、VR物体で自分の手を隠すことができないのである。しかし、オーグメンティド・リアリティで完璧を期そうと思うと、この遮蔽問題は避けては通れず、何らかの方法で解決しなければならない。図6にこの遮蔽問題をまとめて図示する。

遮蔽問題に加えてもう一つ「焦点」調節の問題もある。VR空間を見ているとき、人間の眼の焦点は、等価提示面のある1m近傍に常にあり、水晶体の調節はそのままの状態で、主に両眼視の輻輳機能によって眼から20cm以上の距離から無限遠まで、違和感がなく観測できる。

しかし、ARでは状況が異なる。というのは、VR物体と同時に実空間にある実物体も見るわけで、そのとき眼の焦点はどうしても実際にその物がある距離に合わせられることになるからである。すると、ARでは、水晶体が等価提示面にあるとVR物体はよく見えるが、VR物体が重なっているべき実物体に調節した瞬間に等価提示面にから調節がはずれVR物体がかすんでしまうのである。つまり、現実の物とVR物体の両方見ていると、急にどちらかの像がぼけてしまったり、実際の物とVR物体を重ねたはずなのにそうは見えなかったりという状況が生じてしまうのである。この問題も、何とか解決しなければならない重要な問題であった。

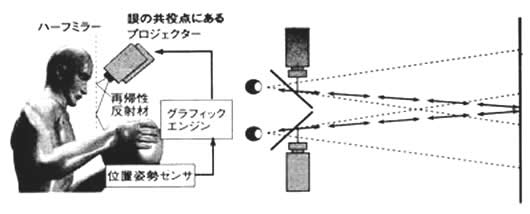

その問題を解決すべく著者の研究室で考案した方式が、「頭部搭載型プロジェクター(HMP:Head Mounted Projector)」と「再帰性反射材」を用いる再帰性投影技術(RPT:Retro-reflective Projection Technology)と呼ぶ第三の方法である(参考文献7)。HMPでは、人間の運動を計測して対応する両目用の画像をつくり、それらの画像を別々に提示するのはHMDと同じであるが、直接提示せず外部の再帰性反射スクリーンを介して提示する(図7)。まず、眼の共役点の位置にプロジェクターを置いて画像を投影すると、図7のようなハーフミラーの仕組みにより、人間の眼の位置からスクリーン面に向けてその画像が投影されることになる。このスクリーン面には再帰性反射材という、光を受けると、キャッツアイや直角プリズムのように、その光が来たの全く同じ方向に反射し返す物質が塗ってある(図8、図9)。

再帰性反射材とは、よく道路工事現場で使われている自動車のヘッドライトがあたると光るものと同一である。自動車の運転者に注意を喚起するという同じ目的で自転車とか靴、ヘルメット、鞄などにも塗られたりしているが、その再帰性反射材の非常に精度の高いものを塗った面を、RPTではスクリーンにしている。すると、両眼の位置からスクリーンに投射された光は、それぞれそのまま両眼の位置に戻ってくる。右眼の位置から出た光は右眼に、左眼の位置から出た光は左眼に帰ってくるので、偏光フィルタやシャッター眼鏡などで左右の眼用の光を分離する必要はない。眼鏡なしのそのままで両眼立体視が可能となるのである。

再帰性反射剤を塗ったHMPのスクリーンは、「オブジェクト・オリエンティド・ディスプレイ」とも言って、スクリーンとなり得る実体物があるところでだけ映像が映るというディスプレイの一種である。対象物を投影するスクリーンは球や平面である必要はない。再帰性反射材はどんな角度で光を受けても常に入射してきたその方向に光を返すので、HMPに焦点深度を深くする工夫を凝らしておけば、表面が凸凹になっていても良い。実際、RPTシステムのもう一つの特徴は、ピンホールを利用して焦点深度を高めるところにある。再帰性反射を利用するので光の利用効率が高いため深度深く絞ることができる。

HMPの実際の使い方としては、例えば文化資源の欠けた部分を映像を立体的に投影して補ったり、文化遺産の現場に、その当時の、人物を3次元かつ実物大に登場させ、それらの人たちとコミュニケーションしたりすることなどを可能とする。また、VR触覚再現装置とこのHMPを組み合わせると、VRの物体に実際に触るということができる。そのときもちろんVR物体は、伸ばした人間の手にしっかり隠れるので高度の臨場感と存在感を与えられる。将来、再帰性反射材スクリーンと、眼鏡ぐらい小型にしたHMPと衣服に纏ったコンピューターを使えば、どこでもコンピューターの世界が容易に実現すると期待されている。図10と図11にRPTを利用したARの例を示す。

4-3 可動パララクスバリア方式(TWISTER)

古くから、様々な方式の立体ディスプレイが開発されてきたが、専用のメガネが必要であるか、メガネが必要ない場合でも限られた視野の映像しか提示することができなかった。CAVEなど、専用メガネとプロジェクターを用いて全周囲の映像を提示する装置を用いる包囲型投影技術(IPT:Immersive Projection Technology)は、比較的高品位かつ広視野の立体映像を提示することを可能とし優れた方式であるが、映像を投影するための非常に大きなスペースが必要であった。また、将来立体テレビ電話機能を利用して文化資源の活用に利用しようとすると、立体映像の提示の設備が大規模となりすぎて設置する場所が限られてしまうという難点があった。

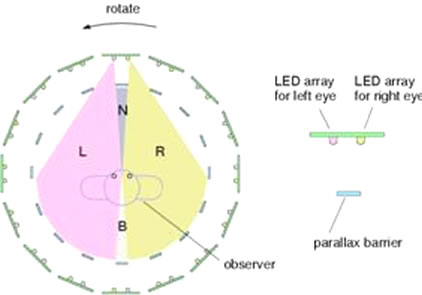

以上の問題点を解決するために「可動パララクスバリア式」が考案された。可動パララクス式の原理は、図12に示すように左右眼用の光源列がそれぞれ一方の眼にしか入らないように、光源列より少し手前にバリアを設け、これを一つのユニットとして観察者の周りを回転走査させることでメガネ無しの立体視を実現させるものである(参考文献8)。

ディスプレイとしては左右眼用の多数のフルカラーLEDを短冊状の基板にそれぞれ縦に密に並べて、その短冊とパララックスバリアを円筒に沿って複数個配置し、その円筒をモーターで回転させる。回転円筒状のLEDを、提示したい映像がその位置に来た時に、みせたいパターンで点灯する。それが人間の感覚で統合されることにより360度でのフルカラー立体映像が再生可能となる。テレビジョンでも走査線が走っているが、人間には平面の映像として見えるのと似ているが、本装置では立体的にしかも全周の映像の視聴ができる(図13)。

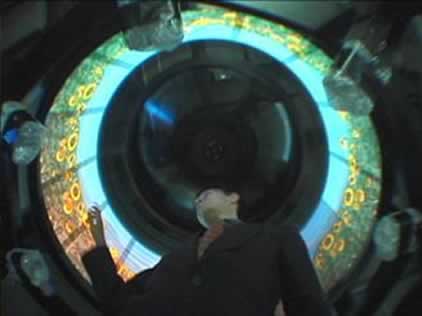

利用者は円筒の中央部に入り透明アクリル製の防護壁を介して立体映像を観察することができる。本手法により、従来のパララクスバリア式の立体ディスプレイで問題となっていたバリアや提示面の精度、視点移動範囲、クロストーク、視野角等の問題を可動型とすることで解決できたわけで、世界で初めての全周型のメガネ無しフルカラー立体映像提示が日本において成功したといえる。

本原理を用いることにより、省スペースで臨場感あふれる立体映像シアターや、立体テレビ電話、文化資源の臨場的な提示装置として利用できる。

また、テレイグジスタンスなどのロボットを自分の分身として利用するためのコックピット等への応用が期待できる。図14と図15に、現在のテレイグジスタンスのコックピットと人間型ロボットを示す(参考文献9)。

このコックピットやCAVEなどの提示装置をTWISTERを用いて小型化することで、全国の公民館や学校などにでも設置できるようになり、多数の人が自由自在に文化資源を活用するために利用できるようになると期待されている。

参考文献

1)F.Bernardiniet et al.: Building a Digital Model of Michelangelo's FlorentinePieta, IEEE Computer Graphics and Applications, Vol.22, No.1, pp.59-67.

2)K.Ikeuchi et al.: Digital Presentation and Restoration of Cultulal Heritage through Computer Vision Techniques, Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Reality and Telexistence (ICAT2003), pp.22-31, 2003.

3)D.Acevedo et al.: Archaeological Data Visualization in VR: Analysis of Lamp Finds at the Great Temple of Petra, a Case Study, Proceedings of IEEE Visualization '01, 2001.

4)K.Sato: 3D Digitizing and Archaeology, Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Reality and Telexistence (ICAT2003), pp.34-39, 2003.

5)M.Hirose et al.: Virtual Reality Technology and Museum Exhibit -The Networked Virtual Copan-, Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Reality and Telexistence (ICAT2003), pp.16-21, 2003.

6)舘 暲:バーチャルリアリティ入門、筑摩書房、ISBN4-480-05969-5, 2002.

7)S.Tachi: Augmented Telexistence, Mixed Reality, pp.251-260, Springer-Verlag, 1999.

8)S.Tachi: Two Ways of Mutual Telexistence: TELESAR and TWISTER, in Telecommunication, Teleimmersion and Telexistence (S. Tachi ed.), pp. 3-24, IOS Press, ISBN 1-58603-338-7, 2003.

9)S.Tachi et al.: Telexistence Cockpit for Humanoid Robot Control, Advanced Robotics, Vol.17, No.3, pp. 199-217, 2003.

表1 文化資源の公開と活用の対象

文化資源の公開と活用(対象)

- 美術品、工芸品、書、書籍、製品

- 歌舞音曲、伝統芸能、年中行事、祭り

- 遊び、武術・武道、スポーツ

- 技能、技術

- 建築、街、都市、景観、風景

- 食、衣

- 言葉、方言、生活様式、慣習、風習

- 動植物、生態系

![Virtual Florentine Pieta[IBM: F.Bernardini]の図 Virtual Florentine Pieta[IBM: F.Bernardini]の図](/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/attach/__icsFiles/artimage/2013/03/21/c_plc_12_92/1332287_001.jpg)

図1 Virtual Florentine Pieta[IBM:F.Bernardini]

![バーチャル大仏[東京大学:池内 克史]の図 バーチャル大仏[東京大学:池内 克史]の図](/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/attach/__icsFiles/artimage/2013/03/21/c_plc_12_92/1332287_002.jpg)

図2 バーチャル大仏[東京大学:池内 克史]

図3 The Great Temple in Petra, in Jordan

図4 VR考古学(ブラウン大学:E.Vote, D.Acevedo)

図5 CAVE: CAVE Automatic Virtual Environment(C.Cruz-Niera, T.A.DeFanti, 1992)

図6 HMD、CAVEにおける遮蔽矛盾。

(A)VRテーブル上のVR花瓶とVR灰皿。

(B)実物体である手を遮蔽矛盾なく提示する理想的なAR提示装置。

(C)HMDでは、手でVR花瓶を遮蔽できず、またVR灰皿で手を遮蔽することもできない。

(D)CAVEでは、手が常に一番手前にみえてしまう。

図7 再帰性投影技術の原理 ステレオ視が可能である

図8 代表的な表面反射。左から、鏡面反射、乱反射、再帰性反射。

図9 屈折率が2である直径50ミクロン程度の透明球を布に埋め込んだり、表面に塗料とまぜて塗布したりすることにより再帰性反射素材が作れる。任意形状の表面に塗布可能である。

図10 壁に再帰性反射材の壁紙を貼ることで、普通の部屋を立体視可能な没入型提示環境に変えることができる。

図11 物体の後ろに配置したビデオカメラの映像をイメージ・ベースト・レンダリングの手法で観測紗視点の映像に変換し、RPTを用いて投影することであたかも人間が透明であるかのように提示できる。

図12 可動型パララクスバリア方式の原理

図13 TWISTERによる全周フルカラー裸眼立体ディスプレイの実現

図14 テレイグジスタンス・コックピット

図15 人間型ロボットに入り込んだような臨場感を有して体験ができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課