科学技術により生み出された「知」は、社会に還元され、人類に様々な便益を提供してきた。20世紀に入り科学技術は一層急速に発展し、医療水準や衛生状態の向上による疾病の克服と健康な生活の実現、移動やコミュニケーション手段の発展などを含む日常生活の利便性の向上、災害等に対する取組の進展等により、人類に課されてきた時間的・空間的制約を突破し、安全・安心な社会を築いてきた。近年も科学技術の成果は引き続き社会に還元されて我々の社会を変え続けており、今後一層重要な問題となる人類活動と環境との調和においても、大きな役割を果たしていくものと考えられる。

一方で、科学技術の成果である「知」を社会で活用することは必ずしも容易ではない。成果を社会に活用する上での様々な課題を克服するには、研究者の努力と、それを支える研究環境の整備、産学官の情報の流通の促進や、研究に対する公的な支援などが必要である。また、知の社会還元には長期間かかることが多く、「知の活用」においても「知の継承」が鍵となっている。

本節では、我が国の研究者・研究機関の成果の中で、社会に対して近年大きな影響を与えた事例と、科学技術の成果が十分に社会に還元されるための鍵となる産学官連携の事例を紹介する。

科学技術の進歩により、医療の水準、栄養状態や衛生状態が著しく向上した。一方、欧米化した食生活によると考えられる「がん」やメタボリック症候群(肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧、高尿酸血症等)への対応が健康の維持における課題の中心となっている。また、国際化の急速な進展とともに、未知の感染症に対する備えも必要になっている。

健康を維持するためには、疾病を未然に防ぐための予防方法や診断方法の開発を行うことも重要であるが、疾病に悩む人たちを苦痛から解放する治療は中心的な課題であり、ここでは治療技術の開発や医薬品の開発における「知の活用」の事例を示す。治療日数や入院日数の短縮、疾病の再発抑制は、生活の質(QOL:Quality of Life)の向上とともに医療経済にも大きく貢献するからである。

重粒子線(注1)によるがんの治療は、放射線医学総合研究所において実施されている。平成5年(1993年)に世界初の重粒子線がん治療装置(HIMAC)(注2)が建設され、辻井博彦(つじいひろひこ)重粒子医科学センター長らは、平成6年(1994年)の臨床試験開始より平成18年度(2006年度)末までに3,178名に重粒子線(炭素線)がん治療を適用した(第1-1-17図、第1-1-18図)。HIMACの成果は、文部科学省と厚生労働省が共同で作成した「第3次対がん10か年総合戦略(平成16年度〜25年度)」に基づく「重粒子線がん治療の高度化に関する臨床研究」によるものである。

放射線による治療は、麻酔や切開を伴う手術の必要がないため患者への負担が少ないなどの利点がある。特に、重粒子線がん治療は、線量の集中性が高いため、ピークの部分をがんの患部に合わせることにより正常組織の障害を少なくすることができるとともに、がん細胞を殺傷する能力が高いため、従来の放射線では十分な治療効果の得られなかったがんに対しても効果が期待できる(第1-1-19図)。

重粒子線治療による成績は、![]() 期肺がんは5年生存率50パーセント、肝がん(3〜5センチメートルの腫瘍)は5年生存率67パーセント、骨肉腫(切除不能例)でも5年生存率が25パーセントであり、これは、従来の治療法と比較して十分な治療成績となっている。

期肺がんは5年生存率50パーセント、肝がん(3〜5センチメートルの腫瘍)は5年生存率67パーセント、骨肉腫(切除不能例)でも5年生存率が25パーセントであり、これは、従来の治療法と比較して十分な治療成績となっている。

平成16年度(2004年度)より放射線医学総合研究所において重粒子線がん治療装置の全国展開を目指して小型化のための要素技術の研究開発を行い、現在と同等のビーム性能を、HIMACの三分の一程度の大きさで実現することが可能となった。この成果を受けて、普及の足掛りとなる小型実証機の建設を群馬大学において平成18年度(2006年度)に着手した。また、将来における重粒子線がん治療装置の普及を念頭に置き、必要となる人材の育成を強化することとしている(第1-1-20図)。

平成15年(2003年)2月中国広東省で305人の急性呼吸器疾患により5人が死亡した。原因はSARS(サーズ)(注3)コロナウイルスである。我が国は中国と距離的に近く、経済的活動をはじめ密接な関係にあることから、大きな問題として取り上げられた。国際化の進展に伴い、発症源が外国であっても、人々の活発な往来が、未知の感染症の日本国内での拡散につながる可能性があるためである。

このような状況を受け、平成15年度の科学技術振興調整費による「重症急性呼吸器症候群(SARS(サーズ))の診断及び検査手法等に関する緊急調査研究」が、吉倉廣(よしくらひろし)・厚生労働省国立感染症研究所長らの研究グループにより実施された。SARS(サーズ)ウイルスの検査法及びウイルス性気道感染症の鑑別手法の開発等が行われた。

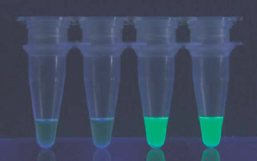

開発されたSARS(サーズ)検査試薬は20分以内でウイルスの検出が可能である。香港、ベトナム、モンゴル、台湾、シンガポールの協力により、病日が多様で多数の患者検体(便、血清、咽頭材料等)について検体感度を確認したところ、発症後5日以内でもウイルスの検出率が80パーセント以上と高いことがわかった。検査試薬は、森田公一(もりたこういち)教授(長崎大学熱帯医学研究所)、田代眞人(たしろまさと)博士(国立感染症研究所)及び栄研(えいけん)化学株式会社の共同開発によるものである。平成15年(2003年)12月には、厚生労働省から体外診断薬としての承認を受け、全国の衛生研究所や検疫所における早期検査用に配付され、SARS(サーズ)ウイルスの国内侵入を未然に防止した。

SARS(サーズ)ウイルスの検出 右二つの検体がSARS(サーズ)陽性のサンプル資料 |

写真提供:栄研化学株式会社

高コレステロール血症(けっしょう)が原因となる冠動脈疾患(かんどうみゃくしっかん)(心筋梗塞(しんきんこうそく)など)は、我が国でもがんに次ぐ深刻な疾病となっている。症状を改善するための抗(こう)コレステロール剤(ざい)は1960年代末までにいろいろと検討されていたが、薬効等に問題があった。後に「動脈硬化(どうみゃくこうか)とコレステロールのペニシリン」と呼ばれることになる「スタチン製剤」(注4)の開発は、遠藤章(えんどうあきら)博士(現 株式会社バイオファーム研究所所長・東京農工大学名誉教授)の研究成果が大きく貢献している。

遠藤博士は、東北大学を卒業後、昭和32年(1957年)に製薬企業において研究者の道を歩み始めた。昭和42年(1967年)から2年間の米国留学(ニューヨークのアルバート・アインシュタイン医科大学におけるポスドク)の経験から、抗コレステロール剤の研究が重要であると認識し、昭和48年(1973年)にアオカビから「コンパクチン」という物質を発見した。しかし、薬効等の問題から昭和55年(1980年)に医薬としての開発は中止された。

昭和54年(1979年)に東京農工大学に転出した遠藤博士は、科学研究費補助金等による研究で、紅麹(べにこうじ)菌(注5)というカビから「モナコリンK」という物質を発見した。同時期に、米国の医薬品企業であるメルク社も異なるカビから同じ物質を発見した。この物質の発見は画期的で、それ以降のスタチン製剤の開発を飛躍的に進歩させた。

米国では昭和62年(1987年)、日本では平成元年(1989年)からスタチン製剤の販売が開始された。生活習慣病の一つである高コレステロール血症に苦しむ人々の数は、全世界で約3,000万人以上といわれ、スタチン製剤は心疾患(しんしっかん)や脳疾患(のうしっかん)等の治療・予防に役立っている。

|

写真提供:遠藤章博士

「東北大学在学中に読んだフレミング(注6)の自伝が医薬開発を指向する強い動機となった。現在の大学の状況に比べると、はるかに小規模の研究費と実験設備、少人数の共同研究者しかいなかった。米国流の研究方法では勝ち目がないと実感し、米国人があまり利用しないカビやキノコなどの天然物に着目した。天然物に対する自身の知識と研究に対する粘り強い姿勢が重要な物質の発見につながった。」と遠藤博士は語る。共同で研究を実施した当時の若手研究者たちは、現在、大学や企業におけるリーダーとして遠藤博士の研究スタイルを継承しているという。

ヒトの体には、病原菌等の危険な異物が侵入するとそれを防ぐための抗体が作られる「免疫」という防御システムがあり、これにはリンパ球が関与している。人体に備わっているこの働きを利用する薬が抗体医薬(こうたいいやく)である。

トシリズマブ(ヒト化(か)ヒトインターロイキン-6(IL-6)受容体抗体(じゅようたいこうたい))(注7)は、日本発の抗体医薬で、また世界初のIL-6阻害剤(そがいざい)である。大阪大学において、科学研究費補助金、厚生科学研究費補助金により実施された基礎研究の成果は、その後の中外製薬株式会社との共同研究開発を通じて、平成17年(2005年)に「キャッスルマン病」(注8)治療薬の実現に至った。現在、この医薬品は「関節リウマチ」に対する薬効の臨床試験も実施されている。

昭和61年(1986年)に、岸本忠三(きしもとただみつ)教授がIL-6の遺伝子を世界で初めて発見した。リンパ球に対する抗体の研究を行っていた中外製薬株式会社は、この頃から大阪大学に研究員を派遣し共同研究が開始された。岸本教授らのグループによる研究で、IL-6がさまざまな免疫性疾患の原因となることが明らかとなった。昭和63年(1988年)にIL-6を捕捉(ほそく)する物質が発見され、医薬として期待されたが、むしろIL-6の働きを強めることがわかり大きな障壁となった。

同時期の英国の研究者らの研究成果を参考に、大阪大学でもマウスの免疫によるIL-6抗体が作られ実験的に効果も認められた。一方、マウスの抗体をヒトに適用できないという難点は、英国の王立MRC研究所(現 医学研究会議)との共同研究の結果、マウス抗体を遺伝子工学の手法を用いてヒトの遺伝子に置き換えることで解決し(注9)薬品開発への道が開かれた。

平成元年(1989年)、吉崎和幸(よしざきかずゆき)教授らがキャッスルマン病の原因がIL-6であると解明した。平成11年(2000年)、西本憲弘(にしもとのりひろ)教授らによる臨床試験が、我が国初の抗体医薬の開発に貢献した。

成功に導いた強みは、大阪大学における免疫学研究の大潮流である。がんの免疫療法の創始者で、初代日本免疫学会会長の山村雄一(やまむらゆういち)・元大阪大学長、岸本教授、そして最近では審良教授に脈々と続く知の蓄積と継承がある。岸本教授によるリンパ球や免疫についての基礎研究の知見と蓄積が、未知であったIL-6の存在の予想を可能とした。現在のように高性能の分析機器がない状況で、当時岸本教授の共同研究者であり、山村元学長が助教授として採用した平野俊夫(ひらのとしお)博士(現 大阪大学教授)による8年の歳月をかけたIL-6遺伝子の単離は成功の第一の鍵であった。そして企業の技術的な強みである抗体の大量培養が、臨床試験を可能とした。

基礎研究により培われた「知」と「人」が、企業との共同研究により研究成果の社会への還元を達成したものである。

地球シミュレータは、稼動開始当時に世界最高水準の計算能力を達成したスーパーコンピュータで、海洋研究開発機構が設置し、平成14年(2002年)より運用を始めている。1秒間に40兆回の計算が可能である。

地球シミュレータは、地球の状態をスーパーコンピュータ上に模擬的に現出(シミュレート)する最先端のツールである。様々な地球の状態のシミュレーションが可能であり、中でも地球レベルでの気候変動は、世界的に高い評価を得るとともに、地球環境分野の研究に大きく貢献した。

平成19年(2007年)2月2日、地球温暖化が世界にもたらす影響を予測した国連「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」(注10)第1作業部会の第4次評価報告書が正式決定された。この報告書では、今の温暖化現象は、人間が引き起こした可能性が「かなり高い」とし、さらに産業革命以降の人間活動が、自然要因を大幅に上回ると判断している。石油や石炭など化石エネルギーに依存する社会が続けば、今世紀末には、地球の平均気温の上昇幅は6年前の第3次報告書での「1.4〜5.8度」の予測から「2.4〜6.4度」になると上方修正された。従来、温暖化の主な要因については、人為的なものか自然現象かが不明であったが、科学的手法を用いて温暖化を人間活動に起因するものと明確に証明することとなり、世界の人々の温暖化に対する現状認識を変えたインパクトは大きい。

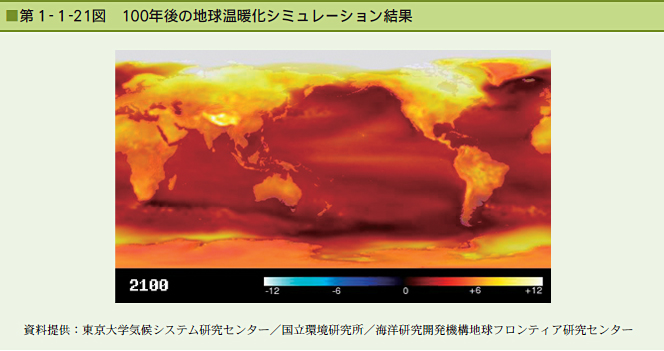

文部科学省の「人・自然・地球共生プロジェクト」により実施された、東京大学気候システム研究センターの住明正(すみあきまさ)教授、木本昌秀(きもとまさひで)教授、国立環境研究所の野沢徹(のざわとおる)博士、海洋研究開発機構の江守正多(えもりせいた)地球環境フロンティア研究センター・グループリーダーによる「西暦2100年までの地球温暖化予測計算」をはじめとして、IPCC第4次評価報告書には、地球シミュレータを活用した我が国の研究者の成果が多数引用された(第1-1-21図)。

化石エネルギーへの依存は、地球温暖化をさらに加速させる。環境、エネルギー、資源に関わる科学技術を一段と進展させることは急務である。このため、太陽光発電の研究開発は、今まで以上に重要性を増している。太陽光発電とは太陽電池と呼ばれる半導体を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換する発電形式である。無尽蔵な太陽エネルギーを利用するので、省エネルギーであり発電に伴う排出物等がないクリーンなエネルギーとしても注目を集めている。

太陽電池の歴史は19世紀半ばまで遡(さかのぼ)るが、実用化が始まったのは昭和29年(1954年)米国のベル研究所でシリコン太陽電池が開発されてからである。日本では、昭和33年(1958年)にマイクロ波無人中継局で実用化されたのが最初であり、量産化の見通しがついたのは1960年代半ばからである。なお、米国ベル研究所で開発されたシリコン太陽電池の発電効率は約6パーセントで、現在の太陽電池の発電効率は12〜15パーセントになっている。理論的には30パーセント程度を得られるといわれている。

平成5年(1993年)に「持続的経済成長、エネルギーの安定確保、地球的環境問題対応」の同時解決を目指した「ニューサンシャイン計画」が開始され、新エネルギー・産業技術総合開発機構では太陽光発電システムの共通基盤技術、太陽光発電の低コスト化を通じた普及、次世代の太陽電池技術等についての研究開発事業が進められた。この結果、平成12年度(2000年度)までの達成目標とされた「電力1ワットあたりの製造コストを140円以下」を実現できる技術が確立された。こうした技術開発の結果、日本は世界の太陽電池の生産シェアの約半分を占めている。

家庭用電気料金程度の発電コストを実現するための技術開発、太陽光発電の一層の普及に向けた技術開発が継続されている。

NEDO 太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 |

写真提供:新エネルギー・産業技術総合開発機構

携帯電話・インターネット・カーナビゲーションシステム等、情報通信分野における研究の進展の成果は、我々の生活を大きく変化させている。

日常生活に密接に関係した技術革新を起こし、より利便性の高い社会を実現するためには、科学技術の振興は欠かせない。ここでは、我々の日常生活に既に溶け込んでいるが、その原理や技術が発見されたのはごく近年であるという事例を紹介する。また、その事例を発見した研究者やその研究環境、そしてその技術の実用化を支えた、我が国の公的投資の投入状況に触れる。

IT革命の進展により、我々は携帯電話やパソコンに囲まれた毎日を過ごしている。これらの製品は、大容量の記録装置を持ち、たくさんの情報を保持する機能に優れている。一昔前までは、想像の世界であった、ノートパソコンを開いて映画を楽しんだり、携帯電話にテレビ番組を録画したりという日常が、現実のものとなった。その進歩は止まることを知らない。こうした大量の記録を可能にしているのが、ハードディスク・ドライブ(HDD)の存在である。

HDDとは磁性体の薄い層で覆ったアルミやガラスのディスクに、データを磁気情報として記録する装置である。多く流通しているものは、ディスクの直径が2.5又は3.5インチ(63.5又は88.9ミリメートル)であり、それぞれ小さな財布や幼児向けの弁当箱より小さいほどのものでも、大量のデータを記録することができる(第1-1-22図)。HDDを搭載することにより、従来のビデオテープの代わりに、長時間のテレビ録画も可能となり、小型で軽量化されたビデオ再生機により、持ち運んで出先で映像を楽しむことが可能となっている。また、ノートパソコンがより小型化、軽量化するなど、我々のライフスタイルの大幅な変化へとつながっている。

磁気記録装置の小型化・軽量化には、限界があると言われていた。小型化・軽量化のためには記録密度を上げる必要があるが、そのためにディスク上に情報(ビット)を記録する磁性層を薄くし、構成する微細磁性粒子を小さくする必要がある。しかし、各粒子が蓄えることのできる磁化エネルギーが小さくなり、温度などの影響によって磁化方向が乱されやすくなって、記録された情報が何年か後に消失してしまう危険性がある。このため、従来のHDDに用いられていた水平磁気記録方式では近々限界に達すると考えられていた。

この限界を破ったのが、垂直磁気記録方式である。従来の水平磁気記録方式では、1平方インチ当たり120ギガビット(1,200億ビット:1平方mm(ミリメートル)当たり23メガバイト)程度が記録密度の限界であったが、この方式を用いたHDDの記録密度の限界は、その8倍以上の1平方インチ当たり1テラビット(1兆ビット:1平方ミリメートル当たり194メガバイト)以上と言われている。既に我が国の企業によって1平方インチ当たり200ギガビットクラスが2.5インチ型HDDに用いられ、実用化を果たしている。既に多くのHDDがこの方式を採用するに至っており、今後も多くのPC(パーソナル・コンピュータ)や家電製品への搭載が見込まれている。

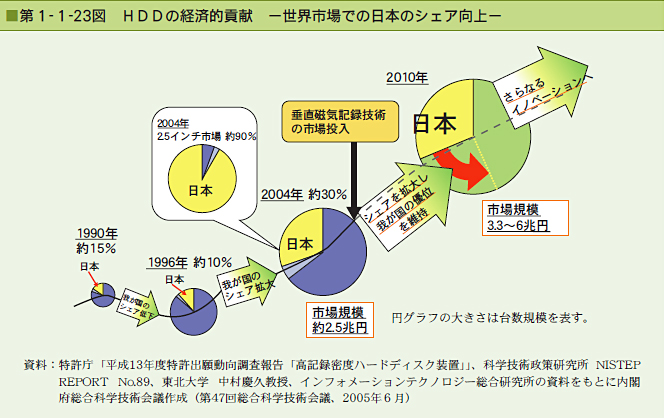

世界的に普及が進む垂直磁気記録方式を世界で初めて提唱したのが東北大学の岩崎俊一(いわさきしゅんいち)教授(当時)である。岩崎教授が磁気記録の研究を始めたのは昭和26年であった。東北大学の永井健三(ながいけんぞう)教授の下で、磁気記録の研究に励んでいた岩崎教授が、垂直磁気記録方式の高密度記録性を国際会議で発表したのは昭和52年(1977年)、51歳のときだった。新たな革新技術の発表は熱狂を持って受け入れられ、未来技術として注目を浴びた。しかし当初は、フレキシブルディスク装置(注11)として実用化が図られたこともあって、1980年代後半から1990年代前半にかけて不遇の時代を迎えた。平成元年(1989年)に岩崎教授が退官後、東北大学での研究は、それまで岩崎教授を支えてきた中村慶久(なかむらよしひさ)教授(現 科学技術振興機構)が引き継ぎ、垂直磁気記録方式によるHDDの研究に切り替えたが、水平磁気記録方式を用いるHDDの技術改良が進み、垂直磁気記録方式不要論すら唱えられた。しかし、その間も、粘り強く垂直磁気記録の優位性を示すための研究を続け、転機を迎えたのは平成12年(2000年)頃からであった。従来方式が現実に限界に近づいてきた頃、遂に、次世代技術を模索していた岩崎・中村教授の教え子たちによって、民間企業において実用化が達成されたのである。この実用化を皮切りに、HDD市場は拡大の一途をたどり、平成16年(2004年)に2兆5,000億円であったHDD市場は、数年後に6兆円市場を形成すると言われているが、それらは全て垂直磁気記録方式に置き換えられると予測されている(第1-1-23図)。

我が国有数の革新技術である、垂直磁気記録方式を実用化にこぎつけた要因として、ここでは二つの要素を挙げたい。一つは、東北大学及びこれと技術交流・共同研究を行った企業などにおける、産学官連携による、研究現場の「知の継承」、もう一つは継続的な公的投資の存在である。

垂直磁気記録方式の研究は、大学での継続的な基礎研究が苗床となり、実用化されるに至った。先に掲げた永井教授らの下、1930年代以来、日本でも有数の磁気記録研究の拠点であった東北大学において、永井教授から磁気記録の研究を勧められた岩崎教授は、その記録メカニズムの理論的解明を基に超高密度化を実現する垂直磁気記録方式を見いだし、その革新性に自信を持って、基本原理を提唱し、実用化に向けた研究を続けた。大学の現場に留まらず、実用化を目指した岩崎教授及び中村教授のグループは、企業との技術交流を進めた。また同じグループの大内一弘(おおうちかずひろ)所長の下、秋田県高度技術研究センターにおいても産学連携により、実用化を目指した研究が進められた。平成元年に岩崎教授が退官した後も、中村教授を中心に研究は進展し、それまで共同研究を行ってきた企業との本格的な連携により、実用化に邁進(まいしん)した。こうした、連綿と続く学内及び企業内での「知の継承・発展」こそが、革新的な技術の実用化を現実のものにしたといえる。

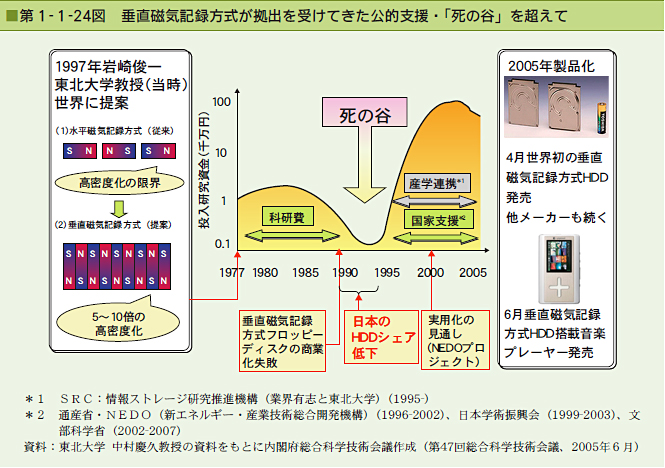

また、公的投資についても継続的な支援の様子が見て取れる(第1-1-24図)。岩崎教授が同方式を提唱した1970年代から1980年代は、大学による継続的な基礎研究支援や、科学研究費補助金による公的援助を受け、その芽が大切に育てられてきた。いったんは、水平磁気記録方式の進化により、その実用化に疑問が呈されたり、不要論が唱えられたりしたが、大学における基盤的経費の投入は絶えることなく続き、研究を支援した。その後も、垂直磁気記録方式の革新性は高く評価され、産学官連携による研究の推進や日本学術振興会及び新エネルギー・産業総合技術開発機構及び文部科学省「ITプログラム」等の支援を受けてきた。

垂直磁気記録方式を用いたHDDは、水平方式の限界が現実のものとなったことにより、そのニーズが顕在化することとなり、平成17年、遂に国内HDDメーカーにより製品化されるに至ったが、この技術の結実は、長きにわたる公的支援が大きく貢献したものといえる。

日頃、横断歩道などで信号を見るときに、従来と違い西日の中でもよく識別できる明るい照明が使われていることに気づくのではないだろうか。この照明は、従来と比べて消費する電力が著しく少なくて済む、発光ダイオード(LED(注12))を使用している。LEDは、必要な色の光のみを発するので効率が良い。効率が良いため、消費電力が少なく、また、その寿命の長さゆえ、交換頻度が非常に少なくて済むのである。また、大量生産も可能である。

青色LEDを用いた信号機 |

資料提供:科学技術振興機構

LEDは、この他にも、大型の屋外用カラーディスプレイやカラー液晶付の携帯電話、デザイン性の高い照明機器等、多数の新製品を創出し、現在も持続的に経済的・社会的に大きな波及効果をもたらし続けている。

ところで、光の三原色(注13)のうち、赤色と緑色のLEDは、西澤潤一(にしざわじゅんいち)東北大学教授(当時)らの開発により、既に生活の中の様々な場面に利用されていたが、残りの青色だけは実現に困難を極め、実用化が永らく待望されていた。青色LEDの実用化には、解決すべき多くの課題があったが、赤![]() 勇(あかさきいさむ)教授・天野浩(あまのひろし)教授(当時 名古屋大学)のグループ、民間企業の研究者であった松岡隆志(まつおかたかし)氏(当時 NTT基礎研究所研究員、現 東北大学教授)、そして中村修二(なかむらしゅうじ)博士(当時 日亜化学工業株式会社)らが、それぞれの方法で実用化へこぎつけたのである。ここではそれぞれが行っていた研究を紹介し、実用化された青色LED製品として社会に出るまでの過程を追うこととする。

勇(あかさきいさむ)教授・天野浩(あまのひろし)教授(当時 名古屋大学)のグループ、民間企業の研究者であった松岡隆志(まつおかたかし)氏(当時 NTT基礎研究所研究員、現 東北大学教授)、そして中村修二(なかむらしゅうじ)博士(当時 日亜化学工業株式会社)らが、それぞれの方法で実用化へこぎつけたのである。ここではそれぞれが行っていた研究を紹介し、実用化された青色LED製品として社会に出るまでの過程を追うこととする。

青い光を出せる半導体の有力候補としては、セレン化亜鉛(かあえん)と窒化(ちっか)ガリウムが存在していた。このうち、結晶成長学(けっしょうせいちょうがく)の観点から可能性が高いと思われていたのは、セレン化亜鉛である。窒化ガリウムは良質な結晶を成長させることが困難であったため、実用化を目指す研究者たちの多くは、セレン化亜鉛を選択した。

ところが、赤![]() ・天野両氏は、窒化ガリウムの可能性を確信し研究を進めた。そして、サファイア基板上に緩衝層(かんしょうそう)として窒化アルミニウムを低温で堆積(たいせき)させ、その上に均一で膜質の良い窒化ガリウム薄膜(はくまく)をつくることで青色LEDの試作に成功した。この発見が、第一のブレークスルーである。

・天野両氏は、窒化ガリウムの可能性を確信し研究を進めた。そして、サファイア基板上に緩衝層(かんしょうそう)として窒化アルミニウムを低温で堆積(たいせき)させ、その上に均一で膜質の良い窒化ガリウム薄膜(はくまく)をつくることで青色LEDの試作に成功した。この発見が、第一のブレークスルーである。

次いでマグネシウムを添加した窒化ガリウム薄膜に電子線照射を行い、導電性の良いp型層を得た。これが第二のブレークスルーとなった。この技術を用い、平成元年(1989年)にpn接合型青色発光ダイオードの試作に成功した。また、青色レーザーダイオードについても、単色性が鋭く強い発光を確認し、平成7年(1995年)に発表している。

実用化に向けては、多くの障害があった。窒化ガリウムをそのまま使った場合、紫より波長が短くエネルギーの高い紫外線が出てくる。青い光を出すためには、ガリウム原子の一部をインジウム原子に置き換えなければならないのである。この導入に成功したのが松岡氏であった(第三のブレークスルー)。松岡氏は、赤![]() 教授らの成果をいち早く取り入れ、平成元年(1989年)3月、窒化インジウムと窒化ガリウムの混晶の成長を成功させている。

教授らの成果をいち早く取り入れ、平成元年(1989年)3月、窒化インジウムと窒化ガリウムの混晶の成長を成功させている。

一方、中村博士も窒化ガリウムを選択し、ツーフロー方式という新しい方法による成膜装置を独自に開発し、膜質の良い窒化ガリウム薄膜を得た。そして窒化ガリウム薄膜を、水素を含まない環境で加熱処理することにより、導電性に優れたp型層を得ることに成功する。また、平成5年(1993年)にはインジウムを加えた窒化ガリウム層を使用したダブルへテロ構造の高輝度(こうきど)青色発光ダイオードを開発した。青色レーザーダイオードについては、窒化ガリウム・インジウムの幅を小さくしていった際に量子井戸(りょうしいど)幅が3ナノメートル(ナノメートル:10億分の1メートル)以下のときに発光が劇的に上昇することを発見し、平成8年(1996年)1月に発表した。以上の成果を基に、青色発光ダイオードは平成6年(1994年)、青色レーザーダイオードは平成11年(1999年)にそれぞれ世界で初めて製品化されたのである。こうした、多くの革新的発見に支えられて、研究者たちの、窒化ガリウムこそが青色LEDの実現の鍵を握る物質であるという直感は、実用化につながった。多くの研究者が、セレン化亜鉛を選択する中、窒化ガリウムの可能性に賭(か)けた、赤![]() ・天野グループや松岡博士、中村博士といった研究者たちによる知の創造・活用こそが、革新的な成果を生み出したといえる。

・天野グループや松岡博士、中村博士といった研究者たちによる知の創造・活用こそが、革新的な成果を生み出したといえる。

知の創造・活用の過程には、公的資金による支援も行われてきている。赤![]() 教授の研究には、昭和60年(1985年)以降、研究代表として8件、共同研究者として21件の、科学研究費補助金の採択があった。この後、実用化へ向け、1987〜1990年には「窒化ガリウム(GaN)青色発光ダイオードの製造技術」、1992年〜2000年には「GaN(窒化ガリウム)系短波長半導体レーザーの製造技術」と委託開発を行っており、基礎研究から応用まで、切れ目のない公的資金の投入が革新的な技術を支えてきていることが分かる。また、中村博士は、青色発光ダイオードの量産化を実現した後も、科学技術振興機構のERATOプロジェクト「中村不均一結晶プロジェクト」の総括責任者として、次世代半導体発光デバイスの産業化につながる革新的な技術を生み出している。

教授の研究には、昭和60年(1985年)以降、研究代表として8件、共同研究者として21件の、科学研究費補助金の採択があった。この後、実用化へ向け、1987〜1990年には「窒化ガリウム(GaN)青色発光ダイオードの製造技術」、1992年〜2000年には「GaN(窒化ガリウム)系短波長半導体レーザーの製造技術」と委託開発を行っており、基礎研究から応用まで、切れ目のない公的資金の投入が革新的な技術を支えてきていることが分かる。また、中村博士は、青色発光ダイオードの量産化を実現した後も、科学技術振興機構のERATOプロジェクト「中村不均一結晶プロジェクト」の総括責任者として、次世代半導体発光デバイスの産業化につながる革新的な技術を生み出している。

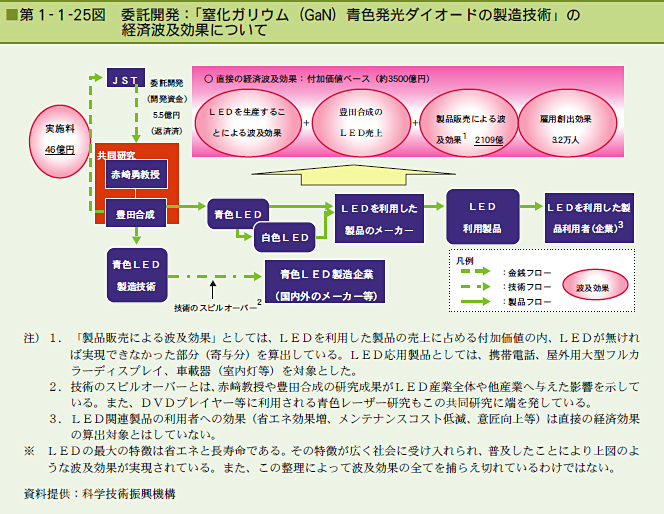

科学技術振興機構では、委託開発プロジェクト「窒化ガリウム青色発光ダイオードの製造技術」について、経済波及効果を以下のようにまとめている。

1997年から2005年末まで9年間における、携帯電話や大型フルカラーディスプレイ等、豊田合成株式会社のLEDを利用した応用製品の総売上は約3兆6,000億円に達している。直接的効果として、我が国の産業界において3,500億円弱の付加価値が新たに生み出され、約3.2万人程度の雇用が新規に創出された(第1-1-25図)。また、国家に約46億円の実施料収入をもたらした。この結果は、1997年〜2005年までの経済波及効果を算出したものであり、技術のライフサイクルを考慮すれば、今後も更なる経済波及効果が予想される。