我々ヒトが住んでいるこの地球は45億数千万年前に形成され、38〜40億年ほど前に生命が誕生、5億5,000万年ほど前には爆発的に多様な生物が誕生した。その後3,000万年前にはサルと分かれてヒト科(注1)の生物が誕生することとなり、さらに500万年ほど前に、現在のチンパンジーと人類が分岐し、そしてヒトの系譜から20〜30万年ほど前に我々ホモ・サピエンスが誕生することとなった。

このホモ・サピエンスである我々ヒトという生き物はいったい何であるのか。この根源的な問いに対する探求は、現在、様々な科学的アプローチにより進められている。例えば、自己の形成とともに自己複製や増殖の根源となる遺伝子の研究、自己という存在の認識、つまり細胞レベルから自と他を認識・識別し、これによって異物の攻撃から自分自身を守るという自己維持のための免疫に関する研究、特に高次に進化を遂げ、我々ヒトという生物を特徴づけている脳に関する研究、また、我々ヒトが何であるのかをヒト以外の霊長類と比較することにより解き明かそうとする霊長類に関する研究などである。以下、これらの研究分野においてどのような発見がこれまでになされ、現在、特に我が国ではどのような研究が行われているのかを見ていく。

自己を形作る。また、その情報が親から子に受け継がれていく。これを担っているのがゲノムと呼ばれる遺伝情報であり、それを伝える物質がデオキシリボ核酸(DNA)である。DNAは染色体という単位に分かれており、ヒトはこの染色体を24種類持っている。この染色体を父親と母親からもらうことによって、子供はいろいろな親の形質を受け継ぎ自己を形作ることができるのである。

この遺伝現象の解明が科学的に行われるようになったのは1865年にメンデルの法則が発見されてからである。その後遺伝を担う物質がDNAであることが発見され、さらにこのDNAが2重らせん構造をとっていることが発見された。

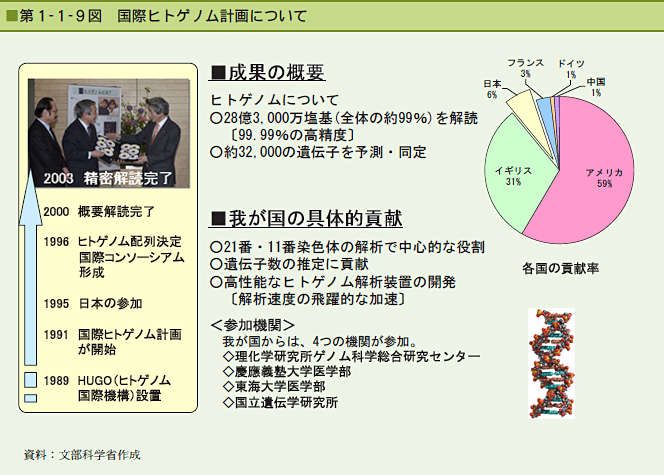

このDNAの2重らせん構造の発見からちょうど50年後の2003年(平成15年)、米国、英国、日本、フランス、ドイツの国際間協力により1991年(平成3年)から始まった「ヒトゲノム計画」によって、ヒトの基本設計図であるヒトゲノムの全塩基配列の解読が完了した。我が国は、榊佳之(さかきよしゆき)博士を中心とする理化学研究所ゲノム科学総合研究センターが中核となり同計画に参加、21番と11番染色体の解析で中心的な役割を果たし、米国、英国に次いで3番目となる6パーセントの貢献を行うとともに、遺伝子を解読するDNAの自動シークエンサー装置といった高性能ヒトゲノム解析装置の開発に貢献するなど大きな役割を果たした(第1-1-9図)。

全塩基配列の解読によるヒトの基本設計図の解明という、この研究分野における一つの大きな成果を得た後、この分野の研究は次の段階―ポスト・ゲノムに入ったと言われている。ポスト・ゲノムの研究では、この成果をベースとし、遺伝子の機能や遺伝子をもとにして作られる様々なタンパク質について、また、そのタンパク質によりヒトの複雑な身体を発現していく過程、さらには塩基配列の個体による差異をつきとめ医療に応用するオーダーメイド医療(注2)や新薬の開発といった様々な方面にわたっている。

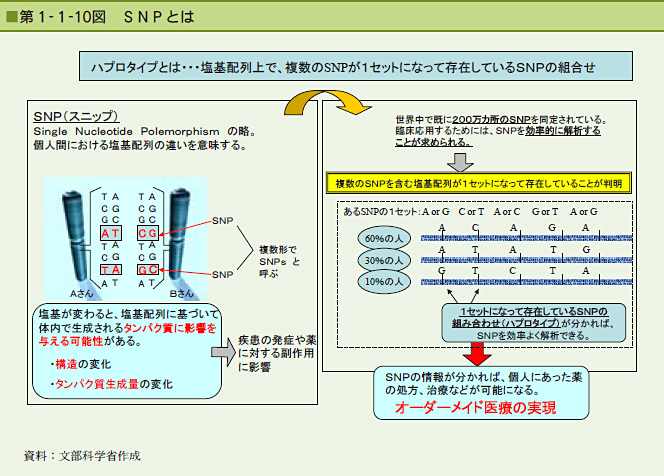

ポスト・ゲノムの大きな研究の一つとして「国際ハップマッププロジェクト」がある。ヒトゲノムの30億塩基配列は個人により0.1パーセントずつ異なり、これが容姿や体型、体質の個人差となって現れている。この塩基配列の違いはSNP(Single Nucleotide Polymorphism)と呼ばれている。全染色体について、このSNPの地図であるハップマップを作製しデータベース化することを目的としたのが「国際ハップマッププロジェクト」である。このハップマップは、病気のかかりやすさや薬の効きやすさ、副作用などに関与する遺伝子の要因を発見するための重要な基礎情報となることから、オーダーメイド医療などの実現には必要不可欠なものとなっている(第1-1-10図)。このプロジェクトは2002年(平成14年)、米国、日本、英国、カナダ、中国の国際間協力により開始され、2005年(平成17年)に完了した。我が国は中村祐輔(なかむらゆうすけ)博士を中心とした理化学研究所遺伝子多型研究センターが参画、世界トップクラスの速さと高い精度を誇るSNPの解析装置を用いて米国の32.4パーセントに次ぐ24.3パーセントの貢献を行った。これは参加研究機関としては最大の貢献となっている。

このほか、ポスト・ゲノムの研究においては、遺伝情報が遺伝子のみで決まっているわけではなく、遺伝子以外にも重要な因子が多数関与しているといった重要な解明がなされてきている。例えば、ヒトゲノム計画により、「ヒトゲノムは30億塩基から構成されているが、そのうち遺伝子領域は30パーセントに過ぎず、実際にタンパク質の設計図となる領域は3パーセントに過ぎない」ということが解明されたが、この遺伝子領域以外の領域については役に立たないジャンク(がらくた)と考えられていた。しかしながらこれらの領域は、DNA情報の発現を制御するRNAi(RNA interference)などの情報を有する重要な領域であることが明らかになっている。このほかにも、遺伝子の情報からタンパク質を形成するには、遺伝子の配列だけではなく、DNAを取り囲むタンパク質や化学物質の中にある遺伝子以外の情報制御機構(エピジェネティク)が関与していることなどが発見されている。我が国では、これらゲノムの謎を解明するため、理化学研究所ゲノム科学総合研究センターや21世紀COEプログラムに採択された東京大学、京都大学等において研究が進められている。

自己を認識する。この自己を自己として他と区別する識別は細胞レベルから行われており、この識別能力によって初めて病原体などの異物の攻撃から自己を守り自己維持を行うことができる。この自己識別と非自己物質を認識、排除する生体防衛機構が免疫である。免疫の研究領域は、再生医療を含む移植医療やがん治療などの先端医療、花粉症などのアレルギー、アトピー、エイズといった新興・再興感染症などの社会問題化した課題に共通の基礎的な研究分野となっている。

この免疫という現象は古くから経験的に知られていたが、免疫機構解明への最初の一歩となったのは、1798年にエドワード・ジェンナーにより天然痘ワクチンが開発されてからである。その後、細胞の働きの解明、さらには遺伝子の解析など、他の生命科学が著しく進展すると共に、免疫機構の解明においても、これら他の生命科学と結びついて非常に多くのことが分かるようになってきている。

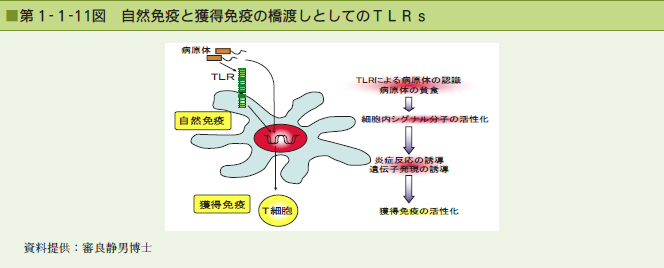

最近の我が国における研究成果として大きいものの一つに、大阪大学の審良静男(あきらしずお)博士によって発見された自然免疫の重要な働きがある。従来、自然免疫は原始的な免疫反応と考えられ、哺乳動物においては獲得免疫(注3)の成立までの一時しのぎと考えられていた。審良博士はTLRs(Toll-like receptors)という受容体を発見し、その機能解析を通じて、細胞にはもともと病原体の侵入を感知する受容体が存在しており、体内に病原体が侵入してくると病原体の構成成分によって活性化することにより、その後の炎症反応や免疫反応が誘導されることを明らかにした。さらに、このTLRsによる病原体の認識があってこそ、獲得免疫の発動が誘導されることも見いだした(第1-1-11図)。これらの発見により、従来の免疫理論の大幅な修正が迫られるようになり、感染症に対するワクチン、アレルギー疾患、がん免疫に対する考え方も大きく変化するに至っている。この研究には日本学術振興会の科学研究費補助金が利用されたほか、現在では科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業「審良自然免疫プロジェクト」により、TLRsの病原体認識から自然免疫系の活性化及び自然免疫系から獲得免疫系の活性化に至る機構の解明を目指す研究が行われている。

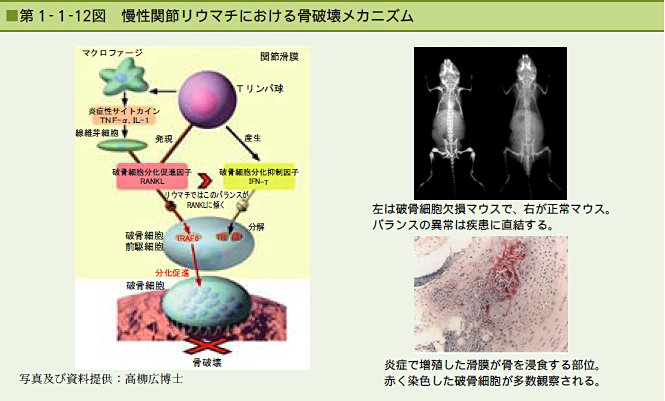

また、別の大きな研究成果としては、東京医科歯科大学の高柳広(たかやなぎひろし)博士によって自己免疫性関節炎における骨破壊のメカニズムが解明されたことが挙げられる。免疫系のT細胞(注4)に存在する分子が、関節で骨を壊す細胞(破骨細胞)の形成を促すという説があった。高柳博士は、生きているT細胞はこの分子だけでなくその働きを抑制する分子も出していることを発見し、自己免疫性関節炎が、これら分子のバランスの崩れにより破骨細胞が大量に形成されることによって引き起こされる疾患であることを解明した(第1-1-12図)。また骨の正常異常にかかわらず、免疫系分子が骨代謝に関与していることを実証した。これらの発見により、「骨免疫学」という新たな研究領域が創成されることになった。この研究には科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業等が利用され、現在は日本学術振興会の科学研究費補助金の利用により骨免疫制御ネットワークの解明が行われている。

我々ヒトの器官の中で特に高次に発達を遂げた脳。このヒトという生物を特徴づけている脳は、分子機構、細胞、回路、器官と構造を積み上げ、情報の処理や記憶、さらにヒトにおいては精神機能まで備える大変複雑で重要な器官となっている。脳科学の研究が進展し、脳に関する様々な知識を積み上げていくことにより、脳の老化や精神・神経疾患等の抜本的な解決、また、脳機能を模した情報処理法などによるコンピュータの作成等の工学への応用、さらには脳と心の関係の問題の解決が期待される。

脳については18世紀の終わり頃には解剖学的な構造は調べられていたが、科学的な脳の研究が始まったのは19世紀に入ってからである。近年では分子生物学、遺伝学などの研究成果や核磁気共鳴画像法(MRI)、陽電子断層撮影法(PET)といった先端技術を活用し、脳科学研究の様々な分野で大きな進展が見られている。

脳科学の現在の研究のアプローチとしては、細胞や分子レベルでの構造や機能の解明、知覚、運動、記憶といった高次脳機能メカニズムの解明、自意識や言語といった高次精神活動の解明などがある。理化学研究所脳科学研究センターにおいては、「脳を知る」、「脳を守る」、「脳を創(つく)る」、「脳を育(はぐく)む」という領域に焦点を合わせた研究が行われている。この中で特に、自閉症の遺伝子異常や統合失調症の発症関連遺伝子群を発見、損傷した神経損傷修復技術のための神経成長の仕組みの解明、アルツハイマー病の原因物質の分解の仕組みの解明など、精神・神経疾患についての研究成果が次々と報告されているほか、感受性期(臨界期)(注5)の開始と終了の分子メカニズムの解明、神経回路モデルを組み込んだロボットの開発の劇的な進展、また神経回路メカニズムの解明も進められようとしている。

その他、最近の成果として、東京大学の宮下保司(みやしたやすし)博士が日本学術振興会の科学研究費補助金などを利用して行った「記憶はどこに貯えられるのか」、「記憶はどのように作られるのか」、「記憶はどうやって思い出されるのか」という大脳の記憶メカニズム解明が挙げられる。宮下博士は「記憶はどこに貯えられるのか」の問いに対し、大脳側頭葉に図形を記憶する神経細胞群を発見、また「記憶はどのように作られるのか」との問いに対し、記憶神経細胞が大脳感覚野からの情報だけでなく、脳の海馬と呼ばれる部位からの信号を使って記憶を固定化することを見いだした。さらに「記憶はどうやって思い出されるのか」との問いに対し、感覚器からの物理的信号によってではなく、大脳側頭葉の神経細胞群が脳の内部からの信号によって活性化されることが記憶を思い出す基礎であることを見いだした。そして、この脳内部由来の信号の起源として、記憶が自然に思い出される自発的想起では、海馬と側頭葉皮質との相互作用によって側頭葉内部を伝播(でんぱん)していく信号を、また意識的に記憶を検索して思い出す意識的想起では、大脳前頭葉と側頭葉の相互作用によって生ずる信号(トップダウン信号(注6))を発見した(第1-1-13図)。これにより認知症・健忘症等の原因解明・治療方法の開拓が進むことが期待されている。

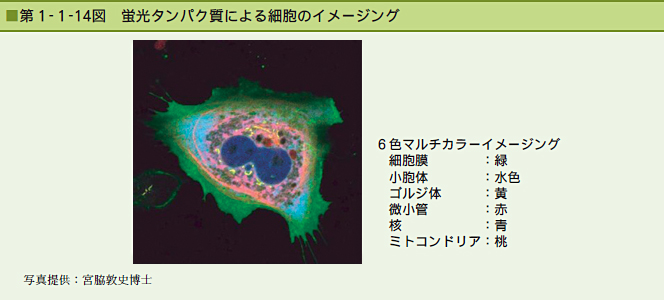

また、理化学研究所脳科学総合研究センターの宮脇敦史(みやわきあつし)博士が生きた細胞のイメージングに欠かせない様々な蛍光タンパク質を開発したことが挙げられる。生物学の分野では、生きた細胞の中で起きている現象を観察することなしには決定的な答えが得られない様々な現象がある。この問題を解決するため、宮脇博士はクラゲやサンゴ由来の蛍光タンパク質を基に「Venus」や「Kaede」、「Dronpa」といった様々な蛍光タンパク質を開発した(第1-1-14図)。これにより神経細胞などの1個1個の細胞の中で起こる様々な事象を生きたままリアルタイムで時間的・空間的に可視化することが可能になり、世界中の研究室で欠かせないツールとなっている。

ヒトという生き物はいったいいかなる存在であるのか。いかにしてヒトはその他の動物から分岐してヒトとなったのか。他の動物とは何が違うのか。ヒトやヒト社会の起源とは何か。これらの問いに答えるため、同じ一つの生物から分かれたチンパンジーなどヒト以外の霊長類を研究することは当然と言える。

霊長類学は、多くの基礎研究が西欧を発祥の地としている中、我が国が発祥の地であり、世界をリードしている貴重な研究の一つとなっている。発端は、昭和23年(1948年)、ヒト社会の成り立ちを野生動物の社会から探求することを目的に、京都大学の今西錦司(いまにしきんじ)博士や伊谷純一郎(いたにじゅんいちろう)博士らがニホンザルの社会構造の研究を開始したことにより始まる。このときとられた研究手法は、餌付(えづ)けによる観察やサルに個性を認め一頭一頭を個体識別して行動観察するという独自のものであった。この独自の手法により、群れの中での上下関係の構造が明らかになるなど、ニホンザルにもヒトと同じように社会構造が存在することを解明することに成功した。昭和33年(1958年)からは、類人猿を研究するためアフリカに生息するチンパンジーやゴリラに研究範囲が広げられ、これら類人猿にも社会構造があることなどが解明された。また昭和28年(1953年)には、ニホンザルにイモを洗うなどの前文化行動があることが新たに発見されるとともに、その行動の群れ全体への伝播や継承のメカニズムが解明されている。

現在、我が国における霊長類の研究は、京都大学霊長類研究所を中心に、形態的手法や遺伝学的手法により霊長類の進化の解明を目指す「進化系統研究」、生態学的手法により霊長類の適応と進化の機構、社会行動の解明等を目指す「社会生態研究」、知的行動を起こす脳内の仕組みや霊長類が外界をどのように認識しているのかを解析することなどを目指す「行動神経研究」、霊長類の生理機能を器官や細胞、遺伝子レベルで解明することを目指す「分子生理研究」といった様々な角度からの多角的な研究が行われている。

最近の成果で目覚ましいものとしては、科学研究費補助金特別推進研究に採択され進められている、京都大学の松沢哲郎(まつざわてつろう)博士らによる「アイ・プロジェクト」における成果がある。これは、現在ヒトと最も近い存在である「進化の隣人」チンパンジーが、この世界をどんなふうに認識しているのか、またその知性や思考について実験的・客観的に明らかにし、ヒトの認識や思考などの進化的起源を明らかにしていこうとする「比較認知科学」のプロジェクトとなっている(第1-1-15図)。

これまでに、チンパンジーの色の認識能力は基本的にヒトと同じであることなどチンパンジーが認識している世界を漢字や数字などの文字を媒介として客観的に実証するとともに、チンパンジーが数字を一瞬に記憶する容量は人間の大人ほどに高いことなど、高い知性を有することが新たに見いだされた(第1-1-16図)。また、アフリカの生息地においては、これら高い知性により野生のチンパンジーが石器など多様なモノを使う行動が観察され、このような知識や技術が世代を超えて文化的伝統として引き継がれていること、また群れによってヒトの世界と同じように文化が異なることが発見された。現在では、研究所において獲得された知識がどのようにして世代間あるいは群れに伝播していくのかという、野生のチンパンジーの文化の発生と伝播をシミュレートする研究やチンパンジーの子供の認知発達についての研究が進められている。