人類は、太陽や月、星の運行に遠い昔から関心を寄せ、他の星と違う動きをする惑星や、夜空に一時期現れる超新星などに知的興味を持った。これらの現象に対する様々な説明の中から、天動説から地動説への転換など、世界観・自然観の大きな変革がもたらされた。また、天文学の知識は、物理学の基本法則を築き上げる上で大きく貢献してきた。ニュートン力学、一般相対性理論などの基礎も、天文学により開かれた部分が大きい。

物質を細かく分けていくと、究極的には何に行きつくのか。古代ギリシア以来概念上の存在であった原子が、実験・観察の対象になったのは20世紀のことである。量子論、相対性理論という革命的な理論に支えられ、万物の基本粒子とその間に働く力についての学問、素粒子物理学は大きく発展した。極微の世界を探究する素粒子物理学は、今なお究極の理論を目指して発展しながら、壮大な宇宙論と深く結びつき、なぜ宇宙が今のような形で存在しているのか、なぜ我々が宇宙に存在できたのか、などのより深淵(しんえん)で遠大な問いに答えようとする学問に変化しつつある。

我が国の研究者は、これらの分野で世界をリードする、独創的な貢献を行ってきている。

陽子と中性子はどのような力で結びついて原子核をつくっているのだろうか。日本人最初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹(ゆかわひでき)博士は昭和10年(1935年)、28歳のときに、当時未知の粒子である中間子(注1)の交換により生じる力(核力)で結合していると予言する論文を提出した。この極めて革新的な理論は、湯川博士自身が世界の若手研究者の画期的な業績に刺激を受け、学生時代から志を高く掲げて大胆かつ先端的な研究テーマを設定し、粘り強く取り組んだ成果であった。そして、この成功には、朝永振一郎(ともながしんいちろう)博士ら優秀な若手研究者との議論や、我が国の電子工学の開拓者の八木秀次(やぎひでつぐ)博士が、湯川博士に講座制(注2)の壁を取り払った自由な研究環境を用意したという背景もあった。湯川博士による中間子の予言は、その後の多くの素粒子の発見につながり、素粒子論の幕開けともなった。

湯川理論は、昭和12年(1937年)に宇宙線現象の観測により新粒子が発見されたことで一躍注目を浴びたが、その粒子は湯川博士が予言していたものではなかった。湯川博士の共同研究者の坂田昌一(さかたしょういち)博士は、昭和17年(1942年)にこの粒子と予言された中間子との違いを説明する理論を井上健(いのうえたけし)博士とともに提唱し、その後、理論どおりに湯川博士の予言した中間子が発見された。

1940年頃、素粒子を記述する「場の量子論(注3)」には、相対性理論の要請を満たすことが明白ではなく、また電子の質量を計算すると無限大になってしまい、測定値と矛盾するという大問題があった。朝永博士は、昭和18年(1943年)に空間の各点はそれぞれが異なる時間を持つと考える「超多時間理論」、昭和22年(1947年)に無限大を電子の質量や電荷にくりこむ「くりこみ理論」を発表し、これらの問題を解決した。現在、場の量子論とくりこみ理論は、素粒子物理学・原子核物理学のみならず、半導体や超伝導物質など様々な物質の固有の性質を研究する物性物理学においても、基礎となる理論的枠組みを提供しており、現代物理学の最も重要な柱の一つとなっている。

昭和30年(1955年)、前述の坂田博士は現在のクオーク(注4)模型の原型となった「坂田モデル」を発表したほか、昭和37年(1962年)には、牧二郎(まきじろう)・中川昌美(なかがわまさみ)両博士とともに、質量ゼロと考えられていた素粒子の一種であるニュートリノ(中性微子)に質量を仮定し、ニュートリノは別種のニュートリノに変化するという「ニュートリノ振動」理論を提唱した。

世界をリードした日本の素粒子論研究者たち 前列右より坂田昌一博士、朝永振一郎博士、湯川秀樹博士 |

写真提供:京都大学湯川記念館史料室

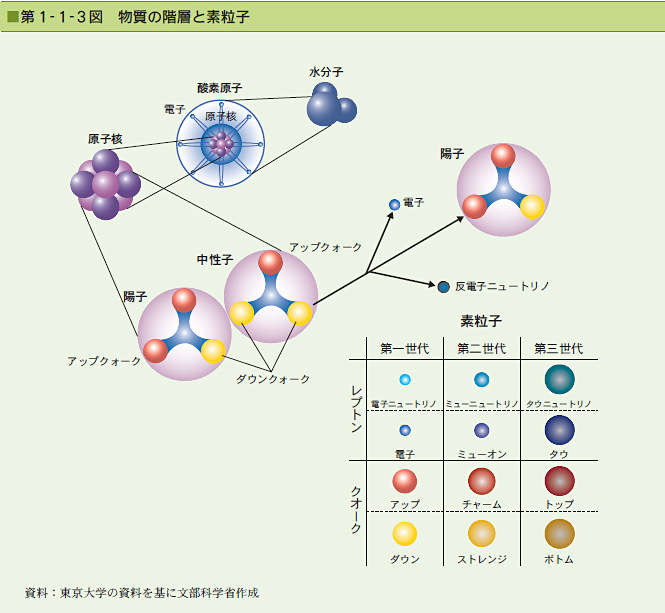

物質を構成する粒子には必ずそれと対をなす「反粒子」と呼ばれる、もとの粒子とは逆の特性を持つ粒子が存在する。例えば陽電子は、電子と逆のプラスの電荷を持つ反粒子であり、人工的に製造された化合物から放出されて、陽電子断層撮影法(PET)でがんの診断などに利用されている。「反粒子」は宇宙創生のとき「粒子」と同数つくり出されたはずであるが、現在、我々の世界は「粒子」のみから成っている。これは、いずれかの段階で粒子が反粒子より多くなったことを意味し、「CP対称性の破れ(注5)」の問題と呼ばれている。昭和48年(1973年)、坂田研究室出身の小林誠(こばやしまこと)・益川敏英(ますかわとしひで)両博士は、それぞれ29歳、33歳の時に、CP対称性の破れを説明する論文を発表した。これは、当時3種類しか知られていないクオークが6種類(以上)あることを予言するものであったが、その後、6種類のクオークは実際に確認された(第1-1-3図)。この「小林・益川理論」は、現在の素粒子物理学の基礎となる「標準理論(注6)」の重要な要素となり、多大な影響を与え続けている。

CP対称性の破れを実証するため、高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、電子と陽電子を世界最高の頻度で衝突させてB中間子と反B中間子をつくることのできるBファクトリー加速器(KEKB)を建設し、CP対称性の破れの大きさを測定する実験を行ってきた。その結果、CP対称性の破れは小林・益川理論が予言するものとぴったりと一致することが分かり、平成13年(2001年)にその正しさを証明した。

素粒子物理学における我が国の研究者の目覚ましい貢献は、理論物理学者が先人の知見を受け継ぎつつそれを超える革新的な理論を大胆に提唱し、実験物理学者がそれを検証することにより、車の両輪となって知の創造が進むという顕著な例を示している。

|

写真提供:高エネルギー加速器研究機構

物質の根源を究める素粒子物理学と、宇宙の起源を究める宇宙論は、ともに発展をしながら融合が進んできている。我が国の研究者は、この面でも素晴らしい活躍を行ってきた。

湯川研究室の助手であった林忠四郎(はやしちゅうしろう)博士は、ビッグバン初期の宇宙の元素の起源に関する理論を昭和25年(1950年)に発表した。その後、星の誕生から終末に至る進化の過程や、太陽系の起源を理論的に解析したモデルを発表し、天文学と地球惑星科学を結ぶ広い領域で重要な役割を果たしている。最近、電波や光学・赤外線望遠鏡及び検出器の飛躍的進歩により、太陽系以外の惑星形成領域の観測が可能となっており、それによってもたらされた事実は、林博士の構築したモデルを新たに検証するものが多い。

小柴昌俊(こしばまさとし)博士は、宇宙線の測定とともに、海外の研究所において電子・陽電子衝突実験による高エネルギー物理学のプロジェクトを次々と主導した。陽子崩壊(注7)という現象を探索するため、世界最高性能の光電子増倍管を備えたカミオカンデを科学研究費補助金の支援なども受けて昭和58年(1983年)に完成させた。さらに太陽や超新星からくるニュートリノも検知できるようノイズを減らす改造を行ったところ、本格的観測開始の2か月後の昭和62年(1987年)2月、大マゼラン星雲で起きた超新星爆発によって生じたニュートリノを世界に先駆けて検出した。これにより超新星爆発の理論がほぼ正しいことが証明され、ニュートリノを観測手段とするニュートリノ天文学の幕開けとなった。

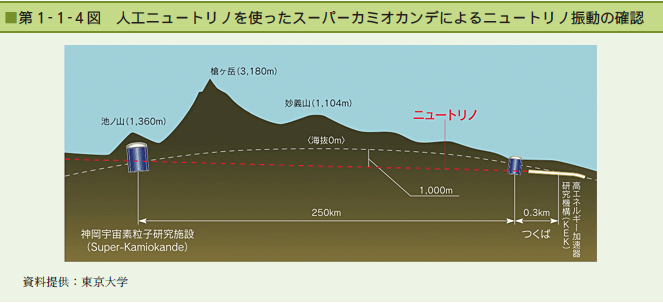

カミオカンデを発展させたスーパーカミオカンデは、小柴博士の指導を受けた戸塚洋二(とつかようじ)博士らが立ち上げた。詳細な大気ニュートリノの観測・解析の結果、生成されたニュートリノが飛行中に別種のニュートリノに変わる、「ニュートリノ振動」という現象が認められたことを平成10年(1998年)に発表した。この現象は、3種類あるとされているニュートリノが質量を持つことを意味し、それは標準理論を超えた素粒子理論の構築の必要性を示し、大統一理論(注8)の存在も示唆するものである。この発表の翌日、当時のクリントン合衆国大統領は、マサチューセッツ工科大学の卒業式で、この種の発見は研究室にとどまらない意味を持ち、我々の社会全体、それは経済のみならず、我々の生命観、他と我々の関係についての理解や、時間における我々の立場にも影響を与えるものであるという演説を行った。ニュートリノ振動は、平成11年(1999年)から平成16年(2004年)にかけて行われた、高エネルギー加速器研究機構の陽子シンクロトロンで発生させたニュートリノビームを250キロメートル離れた神岡でとらえるという世界最初の実験により、更に確実なものとなった(第1-1-4図)。

カミオカンデの跡地には、カミオカンデの立ち上げに加わった鈴木厚人(すずきあつと)博士らが、超低エネルギーのニュートリノを識別できるカムランドを建設した。この研究には、科学研究費補助金や21世紀COEプログラムによる支援が行われている。カムランドは、ニュートリノ振動を更に深く理解するための観測成果を生み出す一方、平成17年(2005年)には地球内部のウランやトリウムの崩壊によって発生する反ニュートリノ(地球反ニュートリノ)を検出することに初めて成功した。ウランやトリウムの崩壊に伴って発生する放射化熱は、地球内部の動力学の理解、地球形成・進化の理解において基本的な要素とされている。地球内部の熱源に直接起因する地球反ニュートリノの観測が現実となったことは、従来、地震波解析や隕石(いんせき)解析を用いて行ってきた地球内部の研究に新たな手段を獲得したことになり、「ニュートリノ地球物理学」という研究分野が新たに創出されたことを意味する(第1-1-5図)。

我々が見る星は、現在の姿ではなく、昔に星から発せられた光が長年かけて我々のところにまで到達したものである。我々の宇宙の年齢は約137億年とされているが、より遠くの天体の姿を観察することにより、そのような宇宙誕生の初期の状態を知ることができる。

自然科学研究機構国立天文台がハワイのマウナケア山頂に設置した「すばる」は、1枚鏡では世界最大の口径8.2メートルの鏡を持つ大型光学赤外線望遠鏡である。この「すばる」により観測した銀河は、現在、距離が確実に測定されている銀河のうち、最も遠い銀河のランキングにおいて上位を占めている。これらの銀河は宇宙誕生後9億年程度の若い銀河である(第1-1-6図)。なお、「すばる」による天文学研究においては、科学研究費補助金により、例えば、「すばる」の観測精度の一層の向上を目指す新たな観測装置の開発研究や、宇宙を満たしており、宇宙の膨張を加速させる力を持つ未知のエネルギー(暗黒エネルギー)等の解明を目指す研究も進められている。

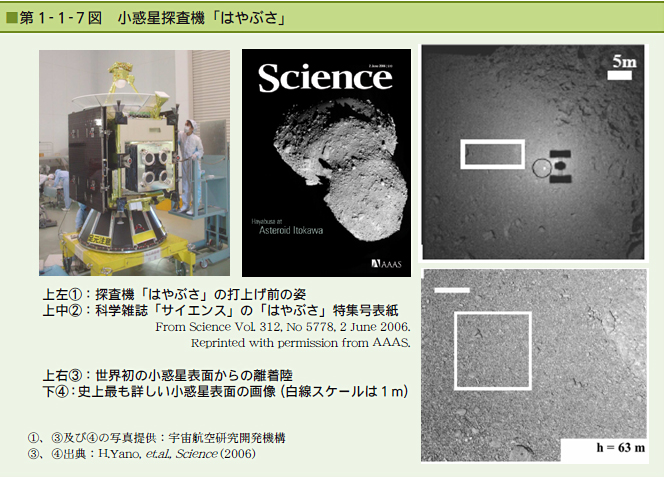

また、我々の地球、太陽系が誕生した頃の様子を知るための研究も行われている。地球や火星などの惑星では、内部が加熱されて熔融(ようゆう)・分化が進み、また地殻変動、大気や水による風化や浸食を経たため、表面には創生時の状態が分かる痕跡が残っていない。これに対して小惑星などの小天体は、太陽系が誕生したときの状態をとどめた、タイムカプセルのような天体であると考えられている。惑星探査に必要な高効率エンジンや自律航法、試料の採取、惑星間軌道からの再突入カプセルによる試料回収などの様々な革新的技術を集めた工学実験探査機「はやぶさ」は、平成17年(2005年)9月から11月にかけて、地球から電波の速度でも到達するのに片道17分かかる距離にあった小惑星イトカワにランデブーし、太陽光による力と小惑星からの引力が同程度という微小重力の下で、様々な科学観測を行った。「はやぶさ」は、イトカワへの着陸・離陸に成功し、表面試料の採取を試みた後、現在地球に向けて航行している。「はやぶさ」の行った観測は、イトカワが「がれきの寄せ集め」である可能性が高いことを示した。すなわち、衝突・破壊と再集積を繰り返したとされる惑星形成過程の中途段階として理論的に考えられてきた天体を史上初めて発見した。また、これまで謎だった地球に最も多く落ちてくる隕石と小惑星との関係を明らかにしたり、宇宙風化作用(注9)を実地において確認するなど、地球に接近する微小小惑星についてその姿を史上初めて詳細に明らかにした。このことは、小天体探査において画期的な進展をもたらしたということができ、今後の小天体探査への重要な指針となる(第1-1-7図)。

我々の体を構成するものも含め、宇宙のすべての物質の生成には、原子核の反応が関わっている。地上に存在する安定な原子核は約280種類あり、これらの構造や振る舞いについての理解は進んだが、およそ1万種類にも及ぶとされる不安定核である放射性同位元素(RI)の反応はまだよく分かっていない。理化学研究所では、1980年代中ごろ、谷畑勇夫(たにはたいさお)博士らがRIビーム発生利用技術を発明し、中性子ハロー(注10)と呼ばれる、標準的な原子核モデルでは説明のできない現象を発見した。これをきっかけにRIビーム実験法(注11)による原子核世界の探求が始まっている。理研では、RIビームファクトリーを平成18年度から稼動開始し、宇宙における元素合成の過程や、超新星爆発や中性子星の仕組みなどの謎に迫るとともに、物性・材料・化学・生物などの幅広い応用研究の開拓を目指している。

高エネルギー物理学は、その発展の過程で様々な派生効果をもたらした。放射光(注12)は、半導体の超微細加工や非破壊検査、タンパク質の構造解析、超微量分析などに活用されている。また、医療分野では、陽電子放出核種をトレーサーとして用いた陽電子断層撮影法(PET)による診断や、放射光を用いた冠状動脈の画像診断が行われ、がん細胞を狙い撃つ陽子線治療や炭素イオンを用いた重粒子線治療などが行われている。さらに、世界規模で個人間の情報交換を可能にしたWorld Wide Webも、欧州原子核研究機構(CERN)において、研究者のコミュニケーションの手段として最初に開発され、一般公開された。ほかに身近なものを挙げると、テレビのブラウン管も加速器の原理を利用している。

量子力学は、半導体技術、IT、レーザー技術、核磁気共鳴画像法(MRI)(注13)、ナノテクノロジーなど、様々な分野の発展の礎となった。量子力学の考えを電子工学に応用した例として、江崎玲於奈(えさきれおな)博士は昭和32年(1957年)、固体での量子トンネル効果(注14)を初めて実証するとともに、トンネルダイオードという新しい電子デバイスを発明した。その後、トンネル効果は、フラッシュメモリや走査型トンネル顕微鏡など様々な分野に使われている。また昭和27年(1952年)、福井謙一(ふくいけんいち)博士は、量子力学を化学反応の理論に適用して、従来の有機電子論を覆す「フロンティア電子理論(注15)」を発表した。この成果の背景には、得意な数学を活かし、量子力学という化学反応の基礎を固めた上で理論に取り組むという、当時の主流派とは異なるスタイルに臆せず、またそれを可能とする自由な環境があった。

かつての古典力学がそうであったように、量子の考え方は、今後一般の人々に受け入れられていくであろうし、生活にも更なる恩恵をもたらしていくであろう。例えば、情報化社会を支えてきたコンピュータについては、CPUの小型化による性能向上には限界が予期されており、量子のふるまいを制御することによる全く新しい情報処理システムの可能性を探る基礎研究が進められている。21世紀において我が国が繁栄を続けていくためには、基盤となる基礎科学を振興していくことが必要である。