- 現在位置

- トップ > 政策関連情報 > 政策評価 > 文部科学省の政策評価制度について > 重要対象分野に関する評価書—少子化社会対策に関連する子育て支援サービス— > 3.各事業の評価

3.各事業の評価

(c)放課後子ども教室推進事業

1.事業の概要

(1)地域子ども教室推進事業

子どもたちに関わる重大事件の続発など,青少年の問題行動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下等の緊急的課題に対応し,未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため,平成16年度から平成18年度まで「地域子ども教室推進事業」を実施した。具体的には,地域の大人の協力を得て,学校等を活用し,緊急かつ計画的に子どもたちの活動拠点(居場所)を確保して,放課後や週末等における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を国が支援する事業である。

(2)放課後子ども教室推進事業

ア.経緯

平成18年5月に猪口少子化担当大臣(当時。以下同じ。)・小坂文部科学大臣・川崎厚生労働大臣の3大臣が,総合的な放課後対策事業として「放課後子どもプラン」の創設を合意したことから,平成19年度より厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」と連携した「放課後子どもプラン」を実施している。

このうち,文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」は,それまでの「地域子ども教室推進事業」をベースとし,様々な体験・交流活動等に加えて,家庭の経済力等にかかわらず,学ぶ意欲のある子どもたちに学習機会を提供する取組を充実することを目指したものである。

イ.具体の事業内容

放課後子ども教室推進事業は,放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し,子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け,地域の方々の参画を得て,学習活動やスポーツ・文化芸術活動,地域住民との交流活動等の取組を実施することにより,子どもたちの社会性,自主性,創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに,地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実を図る事業である。

費用負担については,事業実施経費について国が1/3,都道府県が1/3,市町村が1/3を負担する補助事業である(政令指定都市・中核市は国1/3,市2/3)。

本事業の主な対象者は小学生であるが,地域の子ども全般を対象としているものであり,幼児,児童,生徒の一部のみに制限するものではない。

2.必要性,有効性,効率性

(1)必要性

子どもたちにかかわる重大事件の続発等を踏まえ,平成16年度から3年間の緊急対策として実施した「地域子ども教室推進事業」の継続を求める声が多く,また,平成18年5月の「放課後子どもプラン」創設発表以降,様々な計画や報告等において推進が求められてきた。

本事業は,犯罪から子ども守るための対策等子どもの安全・安心の観点,少子化対策の観点,地域の教育力向上の観点,さらには学習機会の提供等再チャレンジの観点からも,その推進を図ることが必要であり,地域社会全体で子どもの豊かな人間性を養っていくための重要な事業である。

・子ども安全・安心加速化プラン−非行や犯罪被害から子どもたちを守るために−(平成18年6月犯罪対策閣僚会議・青少年育成推進本部合同会議了承)

子どもたちが放課後等に安全で健やかに過ごせる活動拠点(居場所)を地域の中に確保し,総合的な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」(仮称)を創設する。

・「新しい少子化対策について」(平成18年6月少子化社会対策会議決定)

全小学校区における「放課後子どもプラン」(仮称)の推進

・第166会国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説

放課後に子どもたちが自由に学び,遊んだり,地域の人たちとも触れ合うことができるよう「放課後子どもプラン」を全国で展開します。

・「社会総がかりで教育再生を・第二次報告」(平成19年6月教育再生会議第二次報告)

国は,本年4月からの「放課後子どもプラン」の実施状況を把握し,全国全ての小学校区での実施に向けて,地方自治体がより取り組みやすいものとする。

・経済財政改革の基本的方針2007(平成19年6月閣議決定)

「放課後子どもプラン」の全国での実施

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略(平成19年12月少子化社会対策会議決定)

安全・安心な子どもの居場所の設置—全小学校区における放課後子ども教室の実施(「放課後子どもプラン」)

・社会保障の機能強化のための緊急対策−5つの安心プラン(平成20年7月政府とりまとめ)

「放課後子どもプラン」等に基づく放課後児童クラブ・放課後子ども教室の設置促進

また,平成20年6月4日に成立した「社会教育法等の一部を改正する法律」において,教育委員会の事務に,主に児童生徒に対し,放課後・休日に学校等を利用して学習等の機会を提供する事業に関する事務が追加された。

(市町村の教育委員会の事務)

| 第五条 | 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は,社会教育に関し,当該地方の必要に応じ,予算の範囲内において,次の事務を行う。

|

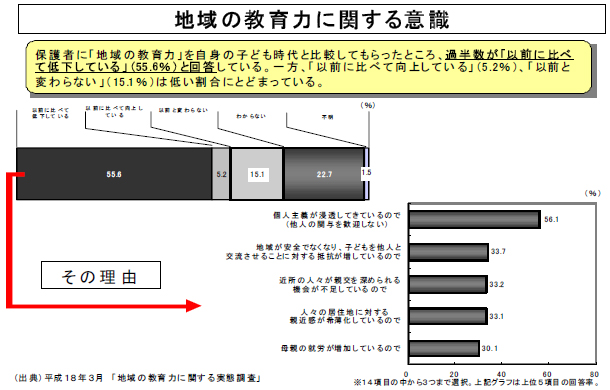

<参考1>

<参考2>

完全学校週5日制実施後の日常生活や体験活動等に関する意識や実態を把握する中で,小学生の保護者に対して,学校が休みとなった土曜日・日曜日に,地域社会全体で子どもを育てていくために,教育委員会などに期待することがあるかと質問した結果は以下のとおりであり,子どもに対する様々な活動の機会が求められていることが分かる。

- 出典:「完全学校週5日制の下での地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査」報告書(平成15年3月)

(2)有効性

本事業は,全国の小学校区において,安全で安心して子どもが育まれる環境を整備することにより,

- 地域の大人や異年齢の子どもとの交流を通じて,子どもの社会性,規範意識,自主性,創造性等を育む

- 多くの大人の参画を得ることで,子どもたちを地域で見守り育むといった地域の教育力の向上を図る

ことを目的としている。

本事業に先行して実施した「地域子ども教室推進事業」においては,平成18年度は全国約8千カ所において子どもの居場所が整備され,延べ約1,948万人の子どもと,延べ約383万人の地域の大人が参加した。(表3−5)

平成19年度においても約302万人の大人が参加しており(表3−5),安全で安心して子どもが育まれる環境が整備されていると考えられることから,本事業は目的達成のための有効な施策であるといえる。

また,「3.施策の効果及び貢献度」で検証するが,本事業への参加を通じて,子どもの社会性が育まれていると見られる効果が現れたこと(図3−5),保護者及び地域の協力者からも地域の子どもに対する意識の変化などが見られること(図3−5,図3−6)から,本事業は子どもへの教育的観点,地域の教育力の向上といった観点からも有効である。

(3)効率性

本事業は,すべての小学校区で,あらゆる子どもたちに対する放課後の居場所づくりを効果的に推進するため,厚生労働省と緊密な連携を図りつつ実施するものである。また,平成16年度〜平成18年度に実施した「地域子ども教室推進事業」は,緊急的に本事業を全国的に展開する必要があったことから,委託事業(国10/10負担)による事業の実施を行ってきたところであるが,地域の実情に応じ,市町村等が主体的に実施していくことを促進するため,本事業においては,国が主導して実施する委託事業ではなく,経費の一部を市町村等が負担する補助事業として実施していること,既存施設や地域人材の効果的な活用により事業が実施されることから,効率的な事業内容となっている。

3.施策の効果及び貢献度(ロジック・モデルとの関係)

以下,「3.施策の効果及び貢献度」及び「4.施策の検証」にて用いる図3−1〜3−14の調査結果についての概要は以下のとおりである。

【出典:放課後子どもプラン実施状況調査報告書】について

- 「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」の全国的な実態や取り組み上の問題点・課題等を総合的に把握し,今後の総合的な放課後対策の推進に寄与することを目的として,文部科学省が民間に委託し実施。

- 調査対象・回収率

調査対象 対象数 回収数 回収率 都道府県・政令市・中核市 99(都道府県47・政令市17・中核市35) 70 70.70  %

%市区町村 1,775(政令市・中核市を除く全市区町村) 1,000 56.30  %

%小・中・特別支援学校 4,659(小3,028,中1,496,特135) 3,066 65.80  %

%コーディネーター 1,000(200市町村  最大5人)

最大5人)397 39.70  %

%安全管理員・学習アドバイザー・放課後児童指導員 1,200(200市町村  3種

3種 最大各2人)

最大各2人)729 60.80  %

%教室に参加している子ども 6,000(200市町村  2教室

2教室 最大15人)

最大15人)3,312 55.20  %

%クラブに参加している子ども 6,000(200市町村  2クラブ

2クラブ 最大15人)

最大15人)3,737 62.30  %

%教室参加子どもの保護者 6,000(200市町村  2教室

2教室 最大15人)

最大15人)2,885 48.10  %

%クラブ参加子どもの保護者 6,000(200市町村  2クラブ

2クラブ 最大15人)

最大15人)3,500 58.30  %

%

【出典:放課後子どもプラン実施状況調査(文部科学省・厚生労働省)】について

- 「放課後子どもプラン」について,今後のより効果的な事業実施に資するため,平成19年12月1日現在の取組状況や実施に当たっての課題等の把握について文部科学省と厚生労働省が合同調査を実施。

- 調査対象:都道府県・市区町村

(1)放課後子ども教室推進事業の効果,分析

<執行額について>

-

本事業の実施に当たり,国が投入した金額は以下のとおりである。平成18年度までは国が10/10を負担する委託事業であり,平成19年度以降は国1/3,都道府県1/3,市町村1/3(政令指定都市,中核市は国1/3,市2/3)をそれぞれが負担する補助事業となったことから,平成19年度からは額が少なくなっている。

表3−1 執行額の推移 (単位:百万円) 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 実績額 6,552 9,138 6,030 2,517 3,717 - 注)平成18年度までは「地域子ども教室推進事業」,平成20年度は予定数である。

- 出典:事業報告書等から文部科学省まとめ

- なお,地方への財政的支援のみならず,地方や民間団体等に対する説明を77回,地方を個別訪問し首長や教育長等に対し事業の促進を図ること47回,ポスターの作成・配付(約7万5千部),リーフレットの作成・配付(約6万5千部)等の広報活動を平成18年8月以降,行ってきたところである。

<実施箇所数について>

-

実施箇所数については,平成19年度から地方においても費用負担が必要となったことなどから,一時的に実施箇所数が減少している。また,平成19年度と20年度を比較すると約1千5百箇所増加しており,放課後子ども教室として徐々に定着してきており,着実に進展している。

表3−2 実施箇所数の推移 (単位:箇所) 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 実施箇所数 5,321 7,954 8,272 6,328 7,821 - 注)平成18年度までは「地域子ども教室推進事業」,平成20年度は予定数である。

- 出典:事業報告書等から文部科学省まとめ

- なお,表3−1と表3−2から,国が予算の範囲内で全額を負担していた平成18年度と,補助事業として地方にも一定の負担を求めた平成19年度とでは,1箇所当たりの平均金額が約73万円から約119万円へと増額している。国は予算の範囲内で執行しているため,地方が国から受けた金額以外でも独自に負担している場合などがあり,正確な比較は困難であるが,地方財政が厳しい中,平成19年に地方が新たに予算を計上し,事業が実施されていることについて,地方が本事業を必要としていることの現れと考えられる。

<年間平均開催日数について>

- 1箇所あたりの年間平均開催日数については,平成19年度から大きく伸びている。これは,本事業の趣旨を踏まえ,子どもたちの放課後の過ごし方について地方が積極的に検討・実施した結果であるといえる。

表3−3 年間平均開催日数の推移 (単位:日) 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 1箇所あたりの年間平均開催日数 61.5 73.0 77.0 123.9 126.0 - 注)平成18年度までは「地域子ども教室推進事業」,平成20年度は予定である。

- 出典:事業報告書等から文部科学省まとめ

<小学校での実施について>

- 事業の実施に当たり,小学校において実施している箇所数,事業の全実施箇所に占める割合は以下のとおりである。平成19年度以降の放課後子どもプラン創設時,「できる限り小学校内で実施」という方向性を示したことで地方においても活用が図られたものといえる。

表3−4 小学校での実施箇所数・割合の推移 (単位:箇所・割合) 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 小学校での実施状況 2,430

(45.7 %)

%)3,692

(46.4 %)

%)4,007

(48.4 %)

%)4,251

(67.2 %)

%)5,618

(71.8 %)

%)- 出典:事業報告書等から文部科学省まとめ

<参加者数について>

- 子どもの参加者数については,委託事業3年目の18年度は約1千9百万人となっており,事業開始時の平成16年度と比較すると倍以上となっている。

- 地域の協力者については,平成18年度は約383万人であったものの,平成19年度は実施箇所数の減などから減少しているが,運営に協力した1箇所当たりの大人の数は平成19年度が最も多い。これは,上述の1箇所あたりの年間平均開催日数の増からも,本事業の実施に当たりより多くの地域の協力者が必要であったことが要因であると考えられる。

表3−5 子どもの参加者数,地域の協力者数の推移 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 子ども 約965万人 約1,906万人 約1,948万人 … 地域の協力者 約171万 約337万人 約383万人 約302万人 うち,1箇所当たりの年間平均参加者数 320人 424人 462人 478人 - 出典:事業報告書等から文部科学省まとめ(いずれも延べ人数)

<活動内容について>

-

スポーツなど体を動かす活動(90.7パーセント)や工作活動(87.3パーセント),自由な遊びや自発的な活動(76.8パーセント),昔の遊び(74.3パーセント)などが活動の中心となっている。また,学習活動も63.2パーセントと多くみられる。

図3−1 放課後子ども教室での活動内容

- 出典:放課後子どもプラン実施状況調査報告書

<安全管理について>

- 安全管理は「地域子ども教室推進事業」実施のきっかけでもあり,「放課後子ども教室推進事業」においても引き続き重要な課題である。平成19年度における放課後子ども教室での安全対策としては,安全管理員の配置(87.3パーセント)や指導者や子どもの保険加入(指導者64.5パーセント,子ども63.4パーセント),帰宅時の安全確保(53.0パーセント)のほか,「地域子ども教室」の運営協議会が作成した安全管理マニュアルを活用しているケースも39.5パーセントと比較的多くみられた。

図3−2 活動場所の安全対策として実施している取組

- 出典:放課後子どもプラン実施状況調査報告書

- 安全管理員となっている人材は,地域の高齢者(53.6パーセント),PTA関係者(42.0パーセント)など,地域の多様な方々が担っている。

図3−3 安全管理員となっている人材

- 出典:放課後子どもプラン実施状況調査報告書

- 安全管理員に今後必要とされる研修のテーマとしては,子どもの安全管理と防犯等の安全対策(81.3パーセント)やけがや事故の応急処置や初動対応(79.8パーセント)に係る内容へのニーズが特に高くなっている。子どもとのコミュニケーション(62.9パーセント)に係る内容についてもニーズが高い。

図3−4 安全管理員に必要な研修のテーマ

- 出典:放課後子どもプラン実施状況調査報告書

<教室参加を通じた子ども・保護者の意識の変化について>

放課後子ども教室に参加した子どもの約半数は,学校を核とした放課後子ども教室への参加を通じて学校に行くのが楽しくなったとしている。

「異学年の友達と遊ぶ機会が増えた」,「地域の大人の人との交流が深まった(あいさつをしたり,話をするようになった)」ということからは,子どもの社会性や規範意識が,「学校に行くのが楽しくなった」,「興味があることを自分で進んで調べるようになった(図書館に行って調べたり,自分でパソコンを使って調べたりするようになった)」ということからは,子どもの自主性や創造性を育むきっかけとなっているものと考えられる。

また,保護者からも心境の変化が見出されており,子どもの居場所としての機能・役割を強めるために本事業の実施が有効であったといえる。

| 図3−5 放課後子ども教室参加後の子ども・保護者の意識の変化 |

|

|

<参加したコーディネーターや指導者の意識の変化について>

事業に関わったコーディネーターや指導者の7割が,地域の子どもに対する意識・関心が高まったとしている。

また,参加したことにより子どもの居場所づくりに対して関心が高まったとしている。

| 図3−6 放課後子ども教室参加後のコーディネーター等の意識の変化 |

|

|

<子ども教室へ参加した・させた理由>

子ども教室へ参加するきっかけは,「子どもも関心を示し保護者も勧めた」が35.2パーセントと最も多く,「保護者が勧めた」と「子どもから参加したいと言った」が各々3割弱である。

| 図3−7 放課後子ども教室に参加するきっかけ |

|

|

また,子ども教室への参加理由としては,「色々な体験ができそうだから」や「子どもが安心して遊べるから」が5割以上と多く挙げられている。またこれらに加え,「保護者が家にいないから」も4割を超えている。

| 図3−8 放課後子ども教室に参加した・させた具体的理由 |

|

|

4.施策の検証(ロジック・モデル以外)

(1)放課後子ども教室を実施していない理由

平成19年度において,放課後子ども教室推進事業を実施していない自治体に対するアンケートの結果では,人材・実施場所の確保が困難であるといった回答が多い。また,放課後子ども教室は補助事業であり,地方でも所要の予算を確保しなければならないが,予算の確保が困難であるという自治体も多い。

| 図3−9 放課後子ども教室を実施していない理由 |

|

|

(2)放課後子どもプランの課題について

放課後子ども教室推進事業は,厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」と連携した総合的な放課後対策(放課後子どもプラン)として実施している。放課後児童健全育成事業は児童福祉法に規定されており,共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して,放課後に適切な遊びや生活の場を与えて,その健全な育成を図ることを目的としている。放課後子ども教室推進事業,放課後児童健全育成事業いずれも国が1/3を負担する補助事業である。

放課後子どもプランの事務手続き上の課題について

放課後子どもプランの事務手続き上の課題について

「放課後子どもプラン」の実施に当たっての事務手続き上の課題については,「特になし」と回答した自治体が56パーセント,「国の補助金が別であるため庁内の調整・手続が煩雑」が16パーセント,「交付申請書の様式記入や変更申請等の手続が煩雑」が10パーセントとなっている。

| 図3−10 放課後子どもプランの事務手続き上の課題について |

|

|

放課後子どもプランの実施上の課題について

放課後子どもプランの実施上の課題について

「放課後子どもプラン」の事業実施に当たっての課題については,「現行どおりで良い」が35パーセント,「両事業の一本化が必要」が27パーセント,「両事業の補助要件の緩和が必要」が23パーセントとなっている。

| 図3−11 放課後子どもプランの実施上の課題について |

|

|

(3)指導者等の今後の活動希望について

コーディネーターや指導者に今後の活動への参画意向について調査したところ,いずれも活動への継続参加希望が多かった。これは上述のとおり,活動を通じて自身へも良い効果が現れていたことなどから,本事業に参画することにやりがいを感じていただいているのではないかと考えられる。

なお,「活動を控えたい」とした理由としては,「行政の協力・支援不足」,「活動時間が無くなってきた」,「体力や健康面での不安」などであった。

| 図3−12 今後の活動について |

|

|

(4)今後の子どもの参加について

保護者として,今後,子ども教室へ子どもを「ぜひ参加させたい」,「参加させてもよい」とする意向が9割以上を占めており,参加させたいと思う理由としては,「安心して遊べる場所だと思うから」が最も多く,次いで「色々な体験ができてよいと思うから」が多くなっている。

| 図3−13 保護者としての「放課後子ども教室」への子どもの参加への意向 |

|

|

| 図3−14 参加させたいと思う理由 |

|

|

5.成果事例

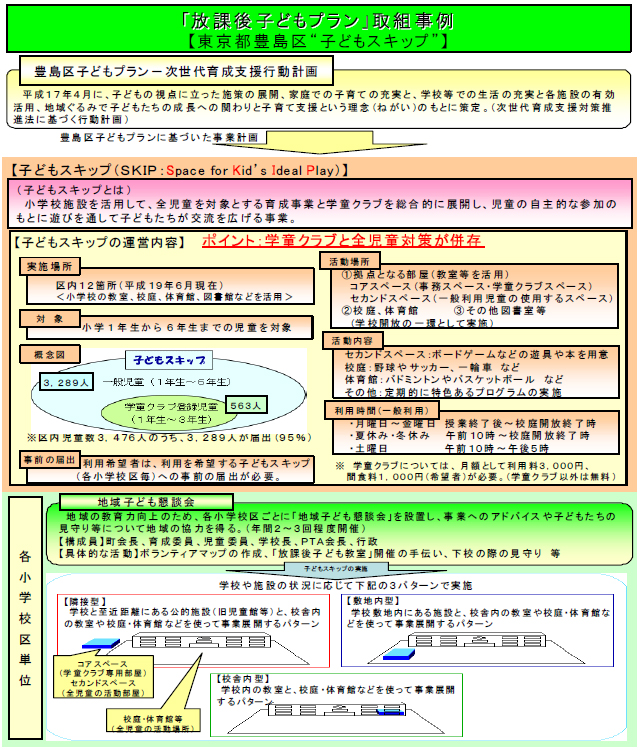

<事例1 豊島区”子どもスキップ”>

豊島区の「子どもスキップ」は,学校の教室,校庭,体育館などを活用し,小学1年生から6年生までの児童を対象として,自主的な参加のもとに遊びを通して子どもたちが交流を広げる事業である。「遊ぶ時間」「遊ぶ仲間」「遊ぶ空間」を用意し,さまざまな活動を通して,多くの子どもたちが友だちとかかわり,関係を広げる「子ども同士の遊びと交流の場」となっている。放課後子ども教室と放課後児童クラブとが連携しつつ実施している事例である。

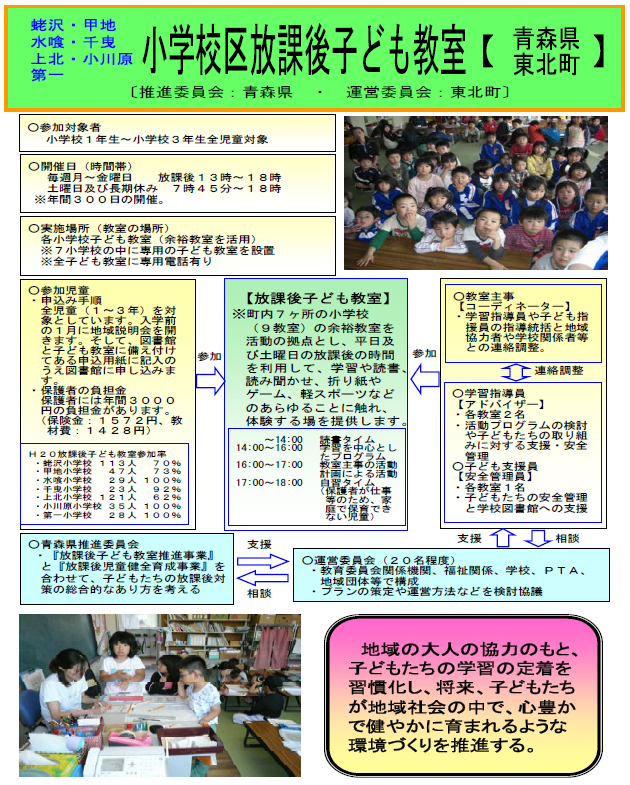

<事例2 青森県東北町“放課後子ども教室”>

青森県東北町では,町内全ての小学校区において,特に学習活動に力を入れ,放課後子ども教室を実施している。学習アドバイザーの資格を教員免許や保育士資格保有者,または短大卒以上としている。年間300日開設することとしており,留守家庭児童にも配慮した内容となっている。留守家庭児童にも配慮した,放課後子ども教室としての取組である。

6.まとめ

(1)評価のまとめ

放課後子ども教室推進事業は平成20年度で2年目を迎える新しい事業であるが,実施箇所数や年間平均開催日数の増加等から,徐々に地方へ定着してきているものと考えられる。事業の実施に当たっては,各地域の実情に応じた安全管理がなされているとともに,活動場所まで移動する必要のない小学校での実施も進んでおり,安全で安心して活動できる場の確保への取組が進んでいる。

また,放課後子ども教室は,各地域の実情に応じた活動内容を実施できることとなっているが,実際に多様な活動がなされており,子どもたちからも好評であることを鑑みれば,充実した活動が行われているものと考えられ,こうした活動を通じ,違う学年の児童や大人とのふれあいの中で,子どもの社会性,規範意識,自主性などが育まれていき,教育的観点から非常に有意義なものと考えられる。

更に,本事業の趣旨の一つである「家庭の経済力等にかかわらず,学ぶ意欲のある子どもたちに学習機会を提供する」ということについても63.2パーセントが取り組んでおり,本事業の趣旨が地方へ浸透している結果ともいえる。

こうした様々な取組を通じて,保護者,事業へ参画する大人からは地域の子どもに対する関心が高まったという結果が出ており,本事業が地域の教育力の向上に寄与していると考えられる。

一方,本事業の実施に当たり,地方において予算や人材,実施場所の確保が困難であることなどが調査から明らかとなった。

(2)今後の課題等について(評価結果の今後への反映等)

これまで検討してきたように,事業初年度において一定の政策効果が検証されたが,このような効果を全国的に広めつつ,国においても広報・普及を行い,全国での実施が図られるよう促していく必要がある。

特に,放課後子ども教室を実施していない理由に掲げられた課題解決のため,国としても人材や場所の確保が図られるよう,様々な支援を行っていくことが必要である。

具体的には,放課後子ども教室で活用可能な活動を行っている公益法人等の活動内容をホームページで周知したり,学校長から学校を活用して実施している際の効果などについて執筆頂き,それを周知することなどを通じて本事業への取組を促していくとともに,地方において予算が確保されるよう自治体への説明や訪問などを行う。

また,これまでも厚生労働省とは両省に「放課後子どもプラン連携推進室」を設置し,補助金申請窓口の一元化や補助金交付要綱の国レベルでの一本化,リーフレットやポスターの作成,ホームページの創設などの広報活動等において連携を進めてきたところであるが,本事業の実施にあたって,放課後子ども教室推進事業担当部局と放課後児童健全育成事業担当部局での調整が困難であることの課題等も明らかとなっており,今後も引き続き連携しつつ事業の改善に努めるとともに,放課後子ども教室の効果測定のため,例えば子どもの参加者数など,どのようなデータが必要となるかといったことについても併せて検討し,より地方が取り組みやすい事業となるよう努めていくとともに,上述の様々な支援にて,放課後子ども教室の推進に向けて国も取り組んで行く必要がある。

平成19年5月1日現在,全国の公立小学校数は約2万2千箇所であるが,本年7月29日に政府としてとりまとめた「5つの安心プラン」等に基づき,「放課後児童クラブ」との更なる一本化の方向での改善策も検討しつつ,放課後子ども教室が早期に全国の小学校区で実施されるよう,地方の実情をよく把握しつつ,国及び地方の両者において本事業の推進に努めていることが必要である。

-- 登録:平成21年以前 --