実践例5

年間の指導スケジュールをどんなふうに立てればいいんだろう? また、一度立てた年間の指導スケジュールを変更してもいいんだろうか?

(1) 対応する際のポイント

- 本人の興味・関心や得意・不得意等を考慮して、まずは、通級指導が楽しいと感じられるような活動を計画に組み込みましょう。本人の状況に応じて、複数の活動を組み合わせて計画することもあります。

- 前年度から継続して指導を行う子供の場合は、前年度の指導内容を参考にしましょう。

- 適宜、本人や保護者、在籍学級担任と、本人の様子の変化等を確認し、一層効果的となるよう指導内容や指導方法の変更も検討しましょう。

- 一定期間の指導後に評価を行い、指導内容のステップアップや各活動の時間短縮・延長などを進め、段階的な指導となるように見直しを図りましょう。

- 在籍校の学校行事や在籍学級の授業計画等を確認しましょう。困難が予想される場面への配慮や通級指導の成果を発揮できる場面を探り、在籍校と連携して取り組めるような計画となるよう工夫します。

- 通級指導を終了する場合には、通級指導の回数を減らしたり、在籍学級での支援を実施したりできるよう、適宜、計画を見直したりするなど、段階的に行いましょう。

(2) 具体的な実践例

【概要】

- 小学校3 年生のH さんは、上手くいかないと大声で泣くなど、興奮したり、学習の途中で「できない」と言って、活動をやめてしまったりすることがあります(実践例6、11 と同じ)。

- 通級指導では、「自分の気持ちを適切に伝えたり、援助を求めたりすることができる。」、「気持ちや行動を調整する力を高める。」という指導目標を立て、下記の活動に取り組むことにしました。

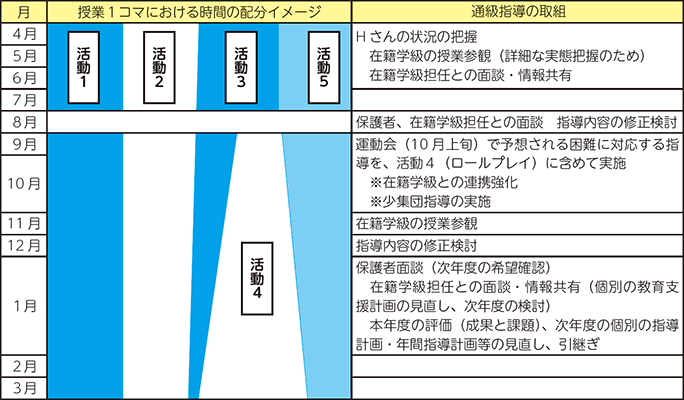

- 指導開始当初は、H さんの取り組みやすい活動の時間を長めに設けて、意欲を維持しやすいようにしました。指導開始後は、本人や保護者、在籍学級担任からの聞き取りや在籍学級での様子を踏まえながら、指導目標の達成に向けて、指導内容をステップアップさせるようにします。

○活動内容

- 活動1:フリートーク…在籍学級での出来事やその時の感情等について話します。

- 活動2:勝ち負けのあるゲーム…取り組みやすい活動とするため、Hさんの好きなゲーム形式としました。様々な感情を抱き、そのことを表すことができるようになることを目的に実施します。活動当初は「楽しい」「嬉しい」「腹が立つ」「悔しい」という感情を、表情のイラストで示したり、言葉に出せるようにしたりします。

- 活動3:感情数値化・自己対応の学習…自分の感情を具体的に把握するために、感情を数値化する学習に取り組みます。感情の数値化とは、怒りの感情を例にすると、平常時を1、怒りの感情を最も強く抱いている時を5として、今の怒りの感情はいくつになるのかを数値化することです。数値化に慣れてきたら、次の段階として、自分はどのような時に気持ちが興奮するのかを理解するとともに、感情をコントロールする方法を身に付けます。

- 活動4:ロールプレイ…活動3を一定期間学習後、具体的な場面を設定し、そこで抱いた感情を適切な言葉を選んで表現できるようにします。

- 活動5:振り返り・フリータイム…その日の活動について、本人と通級担当の評価を比べて、次の学習につなげます。

○ H さんの4月から1年間の計画

○次年度の指導

年度末の指導内容や時間配分を参考に、指導計画を作成します。