実践例4

指導目標、指導内容、指導方法は、個別の指導計画にどの程度、具体的に示せばいいんだろう?また、どうやって、それらを決定すればいいんだろう?

(1) 対応する際のポイント

①昨年度までの指導の状況を把握しましょう。

②子供の現状、強み、願い等を把握しましょう。

③多面的・多角的な視点で検討しましょう。

- 本人や保護者、校内委員会、特別支援教育コーディネーター、在籍学級担任等、複数の人の意見を聞きましょう。

④課題を整理して、指導目標を設定しましょう。

- 複数の困り事の共通の原因となっている障害の特性や課題、将来に向けて改善の必要性の高い課題、本人が一番困っていることに関わる課題など、優先順位を考えて整理しましょう。

- 子供の状態が同じように見えても、原因となる障害の特性や課題により、指導目標、指導内容、指導方法は異なります。

- 指導目標は、具体的な子供の姿をイメージしながら、誰が読んでも分かり、評価が可能な表現にしましょう。

⑤ スモールステップで、子供の学習への意欲や自信につながる指導内容や指導方法にしましょう。

⑥ PDCA サイクルによる見直しを大切にしましょう。

(2) 具体的な実践例

【概要】

- 小学校2年生のG さんは、使える語彙の量が少ないなど、言語発達に遅れがあります。友達と仲良くしたいという思いから、自分から活発に話すものの、語彙が少ないために言いたいことが伝わりにくいです。また、友達が嫌がっているのに、しつこく関わってしまうことがあります。

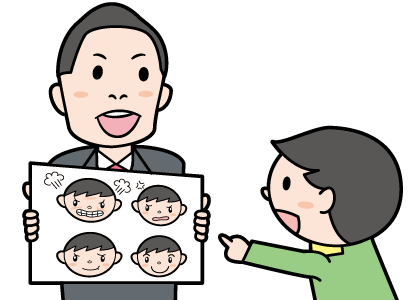

- G さんは、図表やイラストなどの視覚的な情報があると、理解しやすくなります。

- そこで、本人や保護者の願いや関係者からの聞き取りを踏まえて、G さんの課題を整理しました。身近なことや気持ちを表す言葉を理解する力と、言葉や表情から相手の気持ちを察する力の育成を優先課題として、目標を設定しました。

- G さんの強みや好きなことを活かした指導内容や指導方法とすることで、G さんの意欲が高まるように工夫しました。

- 昨年度の個別の指導計画、本人や保護者、周りの教師への聞き取りから、G さんの実態把握をしました。

- G さんにとって、つまずいたり、困難が生じたりする場面は、言葉や表情による意思疎通の苦手さに起因する点が共通していました。

- G さんは、身近な言葉でも、知らないものが多いことが分かりました。また、表情から気持ちを理解したり、気持ちを言葉で表したりすることも苦手であることが分かりました。

- G さんは視覚的な情報があると理解しやすいこと、また、話をすることや絵を描くことが好きだということが分かりました。

- G さんとの面談で、友達と仲良く遊びたい、という願いを聞き取ることができました。

- 以上を踏まえ、指導目標、指導内容、指導方法を設定しました。

| 指導目標(年間) |

|

|---|---|

| 指導目標(1学期) |

① 学校や家庭であった出来事について、「いつ、どこで、誰が、何をした。どんな気持ちだった。」を教師の問い掛けに答えながら、話したり、書いたりする。 ② 気持ちや表情に合った言葉やイラストを、選択肢から選ぶ。 |

| 指導内容・指導方法 |

|

| 評価・見直し |

|

参照

- 中学校3年生の例(文部科学省「発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性充実事業」実践事例集)(P.42 〜)

- 高校1年生の例(①、②)(文部科学省「高等学校における『通級による指導』実践事例集」)(① P.64 〜、② P.76 〜)