学校の取組例

新潟県新潟市立大野小学校

広く理念を共有し、創造的に実践する

~自立した学習者を育成する教師の指導性~

【初等教育資料 令和7年4月号記事】(文責:校長 片山敏郎)

-「デジタルの力でリアルな学びを支える」という基本的な考え方(令和7年5月7日掲載)

-市民レベルで理念を共有する

-学習参観で「GIGA開き」

-情報活用の価値を学ぶ全校朝会

-校務DXと授業のDXの両立

-クラウドベースの授業では深い学びに向けた教師の指導性が大切

「デジタルの力でリアルな学びを支える」という基本的な考え方

令和6年12月25日に学習指導要領の改訂に向けた検討が、中央教育審議会に諮問された。その中で、現在の教育における様々な課題の3点目として、GIGAスクール構想について述べられ、次のように結ばれている。

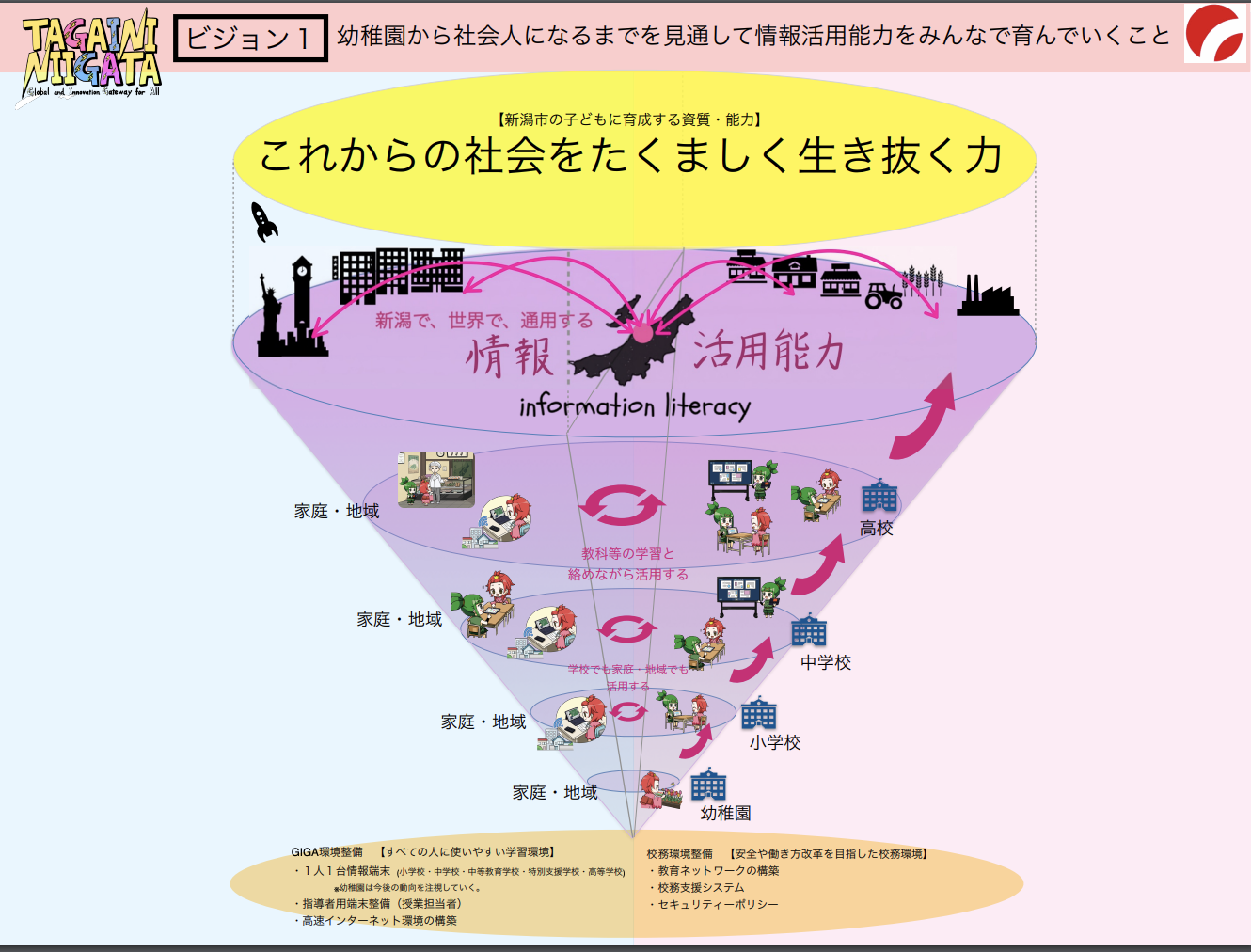

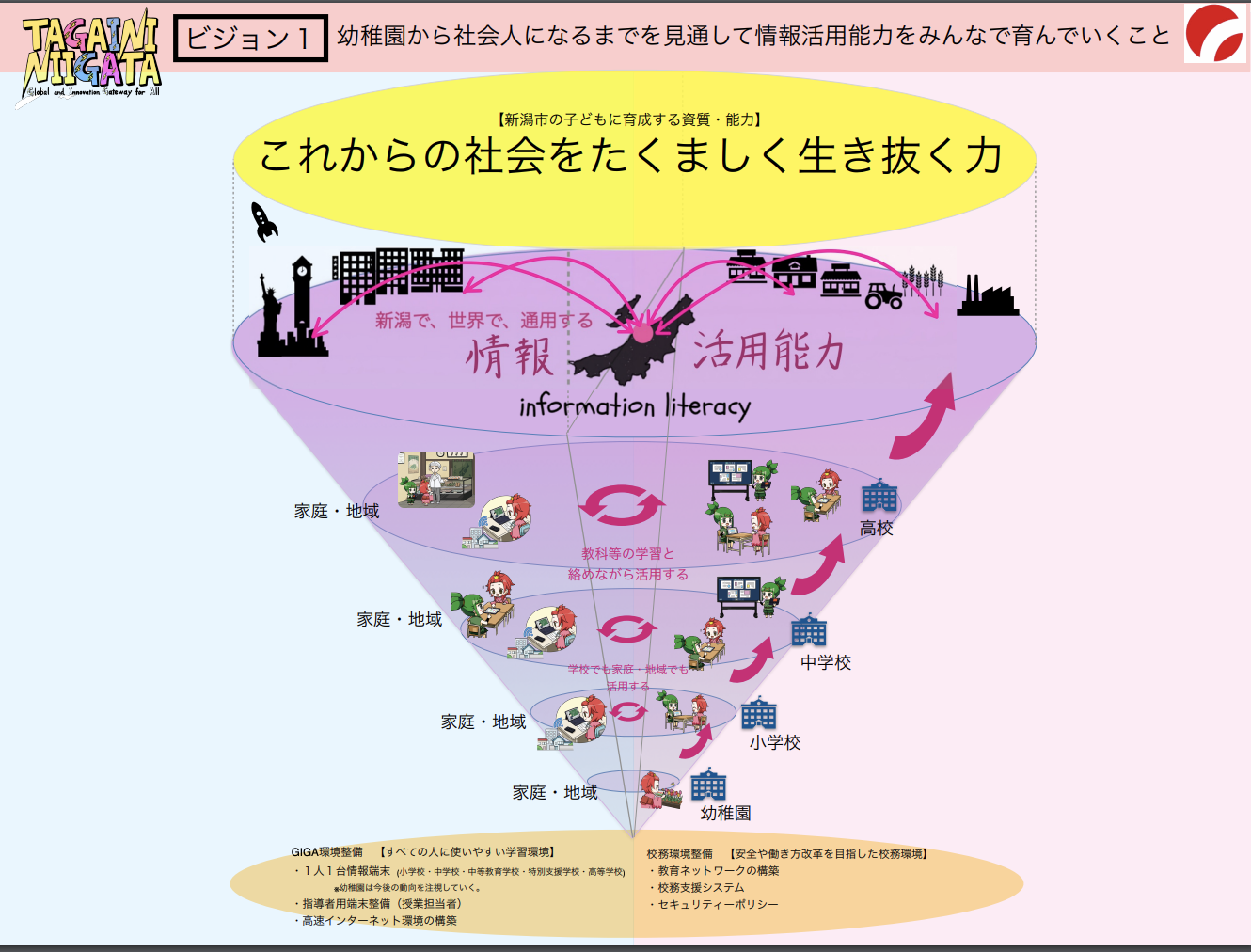

新潟市が、全国トップクラスの1人1台端末(以下、「端末」とする)の活用率となった要因の一つは、導入当初からデジタルとアナログの二項対立に陥ることなく端末活用を進めてきたことにある。その考え方の大本となったのが、「新潟市教育の情報化ビジョン」である。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

「デジタルかリアルか」、「デジタルか紙か」といった二項対立に陥らず、「デジタルの力でリアルな学びを支える」との基本的な考えに立ち、バランス感覚を持って、積極的に取り組む必要があります。

新潟市が、全国トップクラスの1人1台端末(以下、「端末」とする)の活用率となった要因の一つは、導入当初からデジタルとアナログの二項対立に陥ることなく端末活用を進めてきたことにある。その考え方の大本となったのが、「新潟市教育の情報化ビジョン」である。

新潟市教育の情報化ビジョン

参照URL:https://niigata-giga.info/pdf/211020_kyoiku_zyohouka.pdf(新潟市教育委員会/PDFリンク)

参照URL:https://niigata-giga.info/pdf/211020_kyoiku_zyohouka.pdf(新潟市教育委員会/PDFリンク)

市民レベルで理念を共有する

「新潟市教育の情報化ビジョン」では、学校・家庭・社会が一体となってGIGAスクール構想を推進するように示されている。「幼稚園から社会人になるまでを見通して情報活用能力をみんなで育んでいく」という理念の共有を市全体で行い、導入当初から端末を家庭に持ち帰り、家庭学習にも活用する取組を進めてきた。情報モラルの問題も懸念されるため、保護者に管理・監督を依頼することで、家庭での端末使用のルールメイクを行うなど自覚的な取組が進んだ。

学習参観で「GIGA開き」

このように教育委員会が枠組みをつくり、リーダーシップを発揮した下地の上で、各学校が創造的に取組を進めた。本稿では、新潟市立大野小学校の取組を紹介する。

まず、入学児童の保護者には、2月に行われる入学前保護者会や入学式の校長式辞において、1年生から端末も用いて学ぶことと、保護者の意識改革の重要性を説明し、心構えをもてるよう促した。

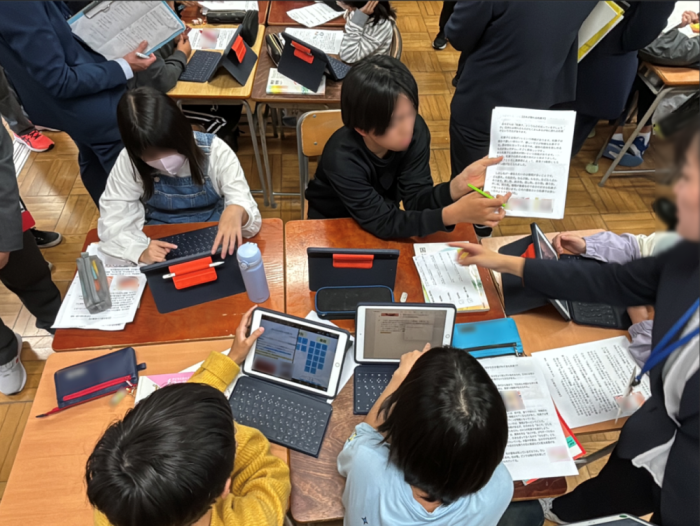

そして、新年度になって初めての授業参観において、保護者と共に「GIGA開き」を行った。

初めて端末に触る体験を親子で行うことで、基本的なルールや活用方法を一緒に学んでもらうことができた。端末で写真を撮り、クラウドを介して教師にそれを提出し、お互いのものを見合うというクラウド活用体験まで実施した。体験を通して、保護者がクラウドを使って学ぶイメージをもてるため以降の理解や協力が得やすくなった。

まず、入学児童の保護者には、2月に行われる入学前保護者会や入学式の校長式辞において、1年生から端末も用いて学ぶことと、保護者の意識改革の重要性を説明し、心構えをもてるよう促した。

そして、新年度になって初めての授業参観において、保護者と共に「GIGA開き」を行った。

初めて端末に触る体験を親子で行うことで、基本的なルールや活用方法を一緒に学んでもらうことができた。端末で写真を撮り、クラウドを介して教師にそれを提出し、お互いのものを見合うというクラウド活用体験まで実施した。体験を通して、保護者がクラウドを使って学ぶイメージをもてるため以降の理解や協力が得やすくなった。

他にも、連絡帳や配布文書の送付を端末上で行うことで、日常的に活用してもらっている。保護者の抵抗感を拭うことで、子供の端末活用を保護者が見守ることにもつながった。

親子でクラウド活用体験(※全体ぼかし入り)

情報活用の価値を学ぶ全校朝会

また、全校朝会を情報活用能力育成の場の一つとして位置付けた。校長が教室巡視の際に見付けた効果的な端末活用の姿を価値付けることで、子供の学習意欲を高めるとともに、目指す姿を伝えることをねらっている。ときには、外国籍の子供のために、生成AIを用いて同時翻訳のデモンストレーションを行うなど、テクノロジーの可能性を実際に示すこともある。

校務DXと授業のDXの両立

子供が端末の有用性を実感する授業を行うためには、教師自身がクラウドを活用した情報共有等、校務DXの取組を進めることで、そのよさを実感することが大切である。

そのために、教職員間の情報伝達はチャット機能を活用したり、職員会議資料をクラウド上で共有したりしている。校務におけるクラウド活用を日常化することで、年齢やスキルに関係なく校務DXが進むとともに、働き方改革にもつながった。

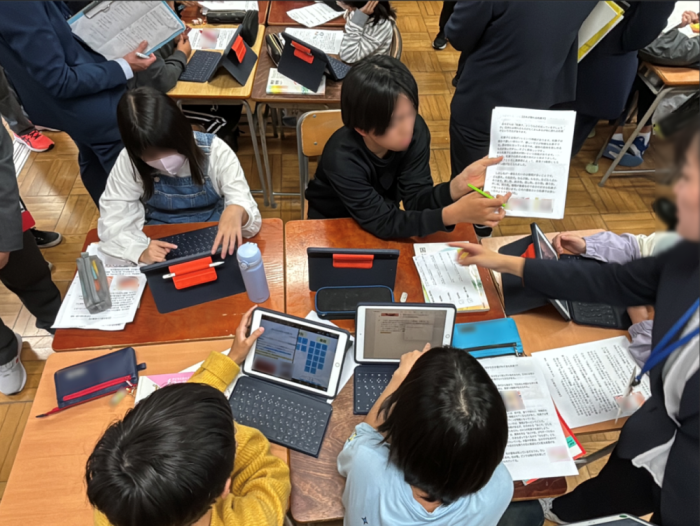

授業研修では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を目指し、教材やツール等を自己選択して個で追究したり、共同編集機能を用いてグループで追究するなど、紙もデジタルもフル活用した学習者主体の授業実践と協議を重ねている。

そのために、教職員間の情報伝達はチャット機能を活用したり、職員会議資料をクラウド上で共有したりしている。校務におけるクラウド活用を日常化することで、年齢やスキルに関係なく校務DXが進むとともに、働き方改革にもつながった。

授業研修では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を目指し、教材やツール等を自己選択して個で追究したり、共同編集機能を用いてグループで追究するなど、紙もデジタルもフル活用した学習者主体の授業実践と協議を重ねている。

紙もデジタルもフル活用

クラウドベースの授業では深い学びに向けた教師の指導性が大切

冒頭で触れた中央教育審議会の諮問では、デジタル学習基盤を前提に授業を構想すべきことが示されている。前述のとおり、「デジタルでリアルな学びを支える」ことが基本であるが、そのことは、単に全てを子供に委ねることを意味しない。むしろ一層、授業における教師の指導性が大切になる。明確な単元デザインや従来型の指導技術はもちろん、例えば、画面上で子供の学びをモニタリングし個別に働きかける技術等、クラウドを使うからこその新しい指導技術も必要となる。豊かな指導のもとでこそ、子供自身が目的に応じて、自らの学びを深める方法を主体的に選択し、判断していけるのである。

深い学びに向かう自立した学習者を育てる授業改善の営みを楽しむ教職員を育てたい。

深い学びに向かう自立した学習者を育てる授業改善の営みを楽しむ教職員を育てたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)