学校の取組例

宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

『校務改善による教科横断』と『授業改善』

【中等教育資料 令和7年4月号記事】

文責:校長 平和正 (令和7年4月7日掲載)

-クラウドを活用した校務改善と教科横断

-「個別最適な学び」と対話を重視した「協働的な学び」を同時に実現する授業デザイン

文責:校長 平和正 (令和7年4月7日掲載)

-クラウドを活用した校務改善と教科横断

-「個別最適な学び」と対話を重視した「協働的な学び」を同時に実現する授業デザイン

クラウドを活用した校務改善と教科横断

本校では、校務に必要な文書や資料をクラウドに保存することで、教職員がそれぞれの端末から即座にアクセスし情報共有できる体制を整えている。校内で行われる全ての会議が、クラウドに資料があることを前提としており、共同編集やコメント機能を通じて意見を集約する仕組みが、生産性の向上につながっている。さらに、チャット機能を活用することで、時間や場所の制約を受けずに、意見交換や合意形成を行うことが可能となっている。これらの取組により、校務の効率化や柔軟性の高まりが見られ、業務をよりスムーズに進めることができるようになった。

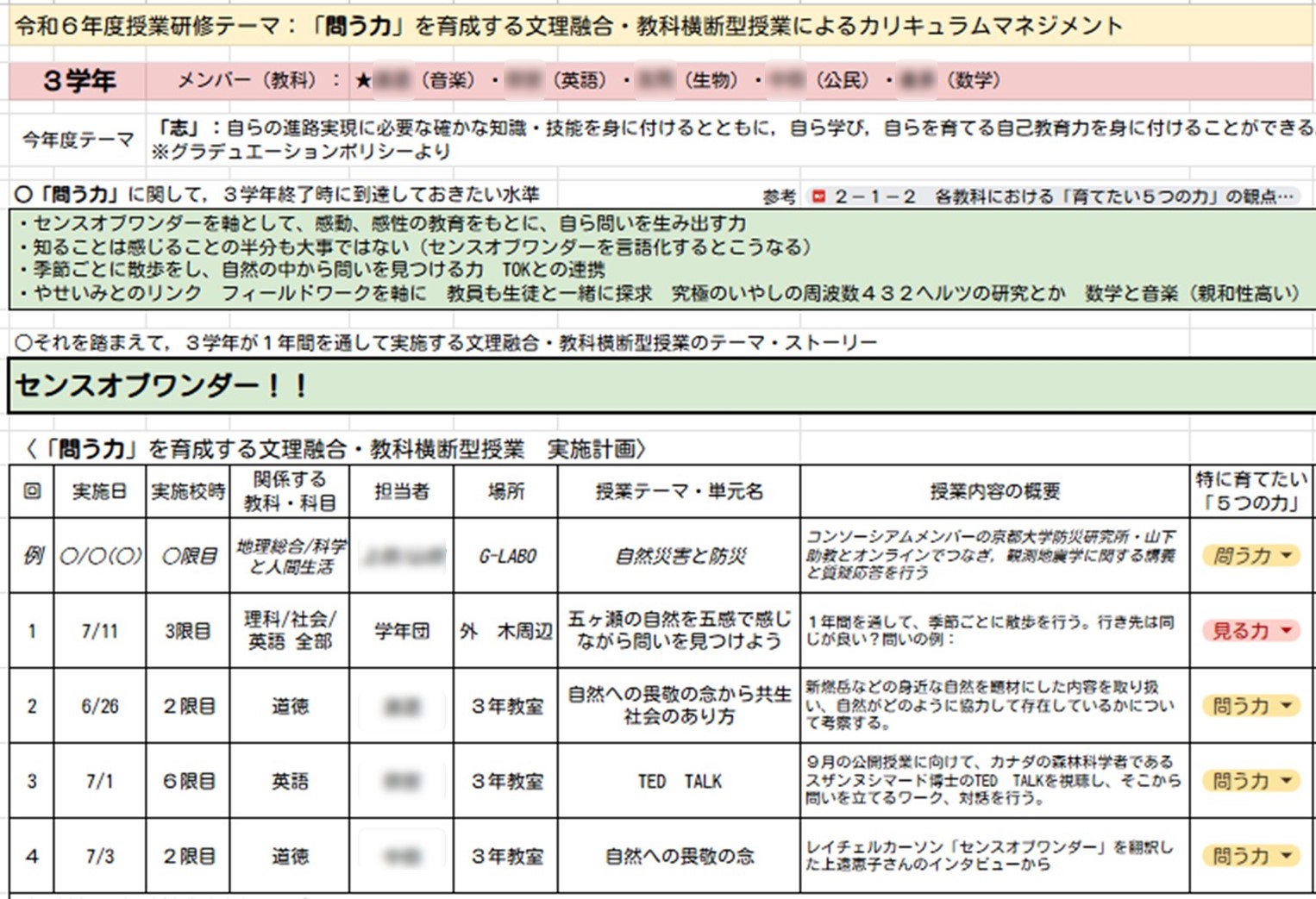

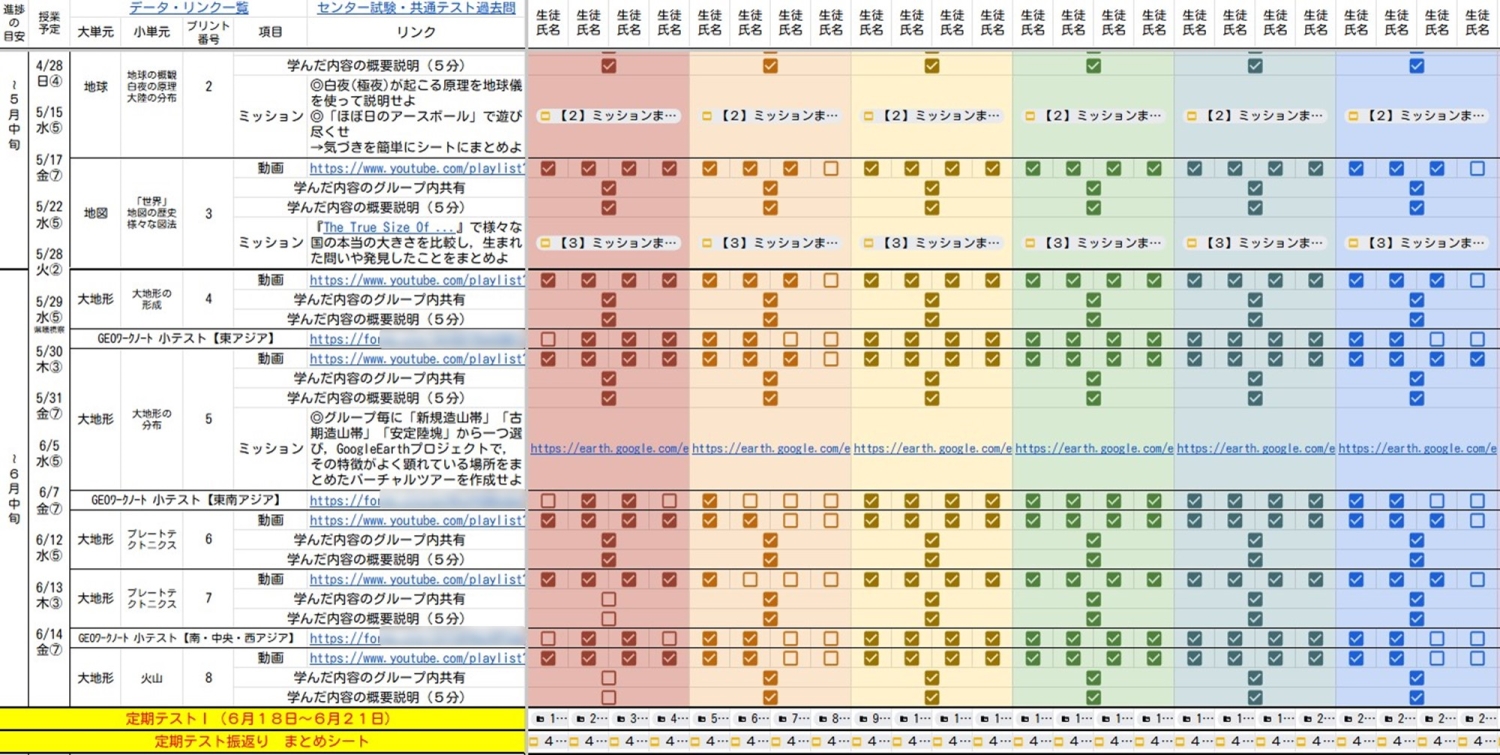

この校務改善が、教科横断型授業を実施する際に役立った。教科横断型授業を行う場合、カリキュラム設計、各教科の授業内容や進度の調整、複数の教科に関連した内容を含む教材の準備など、教職員間の密な連携が求められる。本校では、クラウドに置いた授業計画シートやチャットを用いることで、情報共有を円滑に行い、進捗や課題について必要な調整を随時行えるようになった。また、教科間の連携が密になったことで、単元の初期の段階で学習目標を明確に設定し、共通のビジョンをもって学習に取り組めるようになり、教師に一体感が生まれた。

授業計画シートで、授業内容や進度の調整、目標の共有など、教師間の連携が深まり、教科横断が円滑にできるようになった。

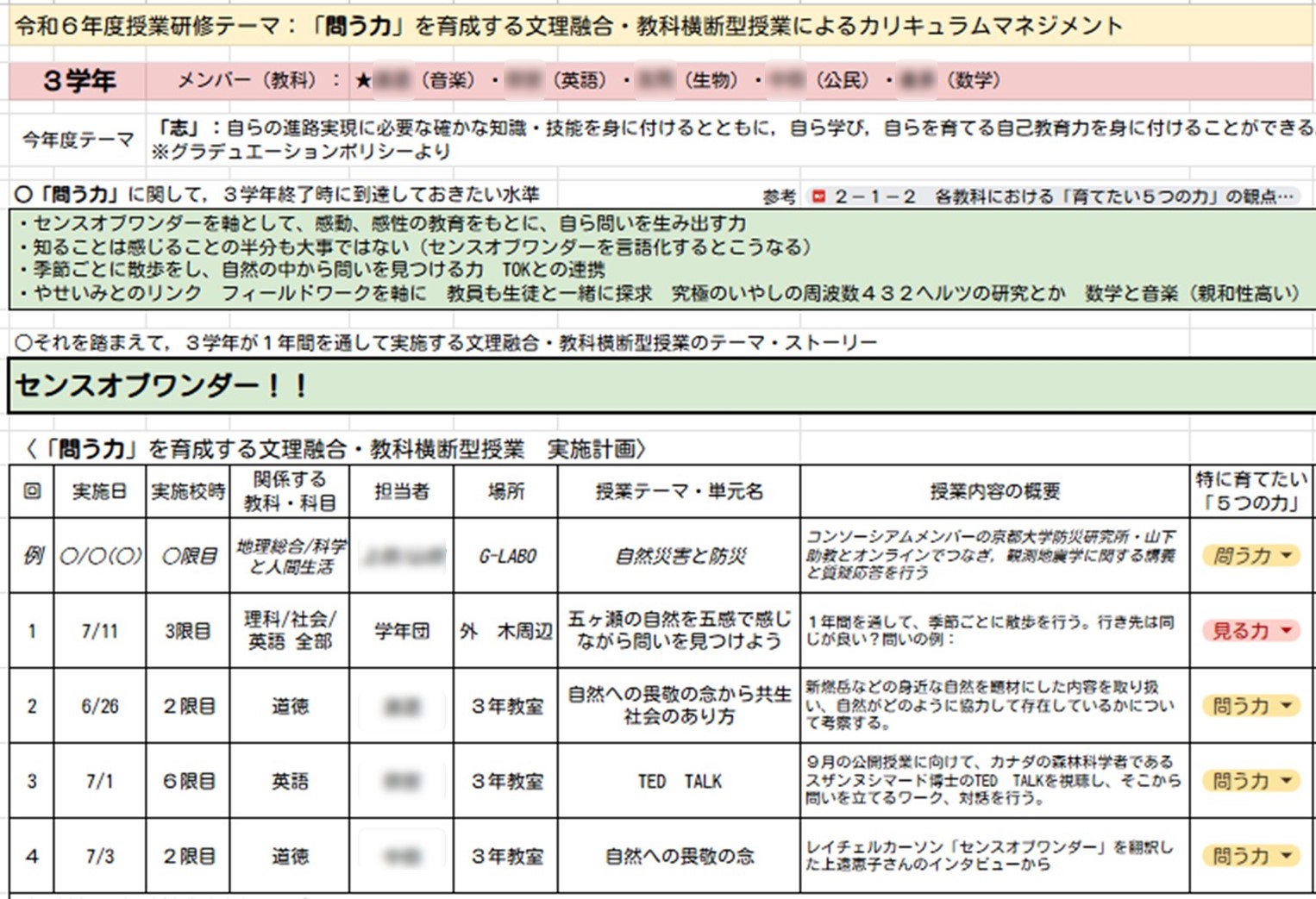

英語・理科・社会による授業の様子。密な連携によって3教科以上の横断型授業も行われるようになった。

この校務改善が、教科横断型授業を実施する際に役立った。教科横断型授業を行う場合、カリキュラム設計、各教科の授業内容や進度の調整、複数の教科に関連した内容を含む教材の準備など、教職員間の密な連携が求められる。本校では、クラウドに置いた授業計画シートやチャットを用いることで、情報共有を円滑に行い、進捗や課題について必要な調整を随時行えるようになった。また、教科間の連携が密になったことで、単元の初期の段階で学習目標を明確に設定し、共通のビジョンをもって学習に取り組めるようになり、教師に一体感が生まれた。

「個別最適な学び」と対話を重視した「協働的な学び」を同時に実現する授業デザイン

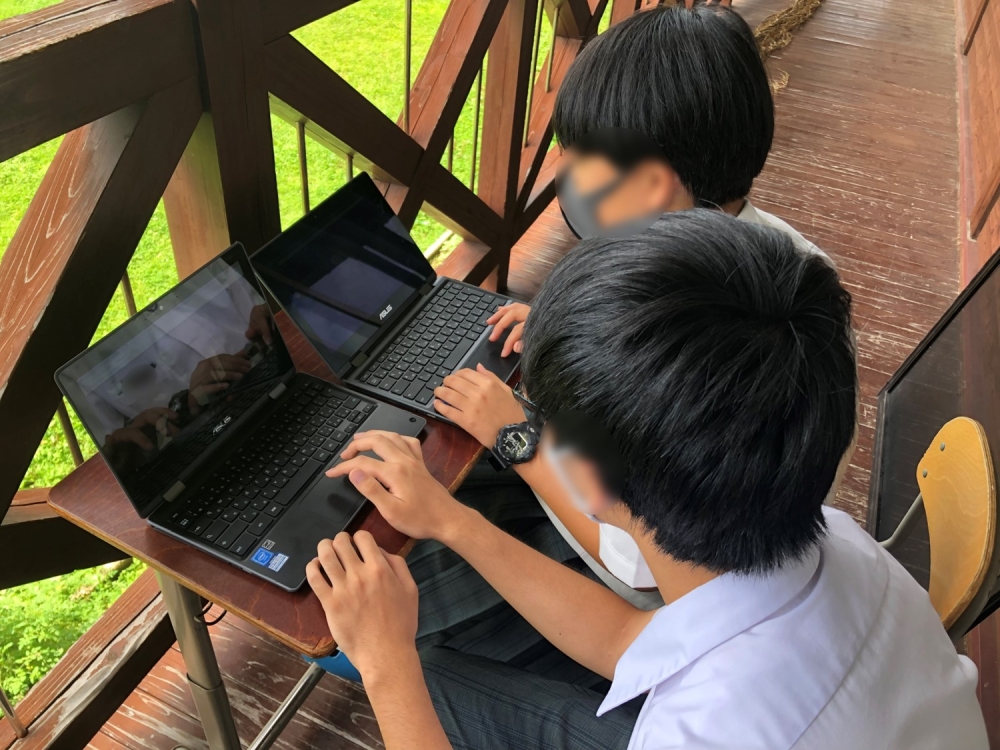

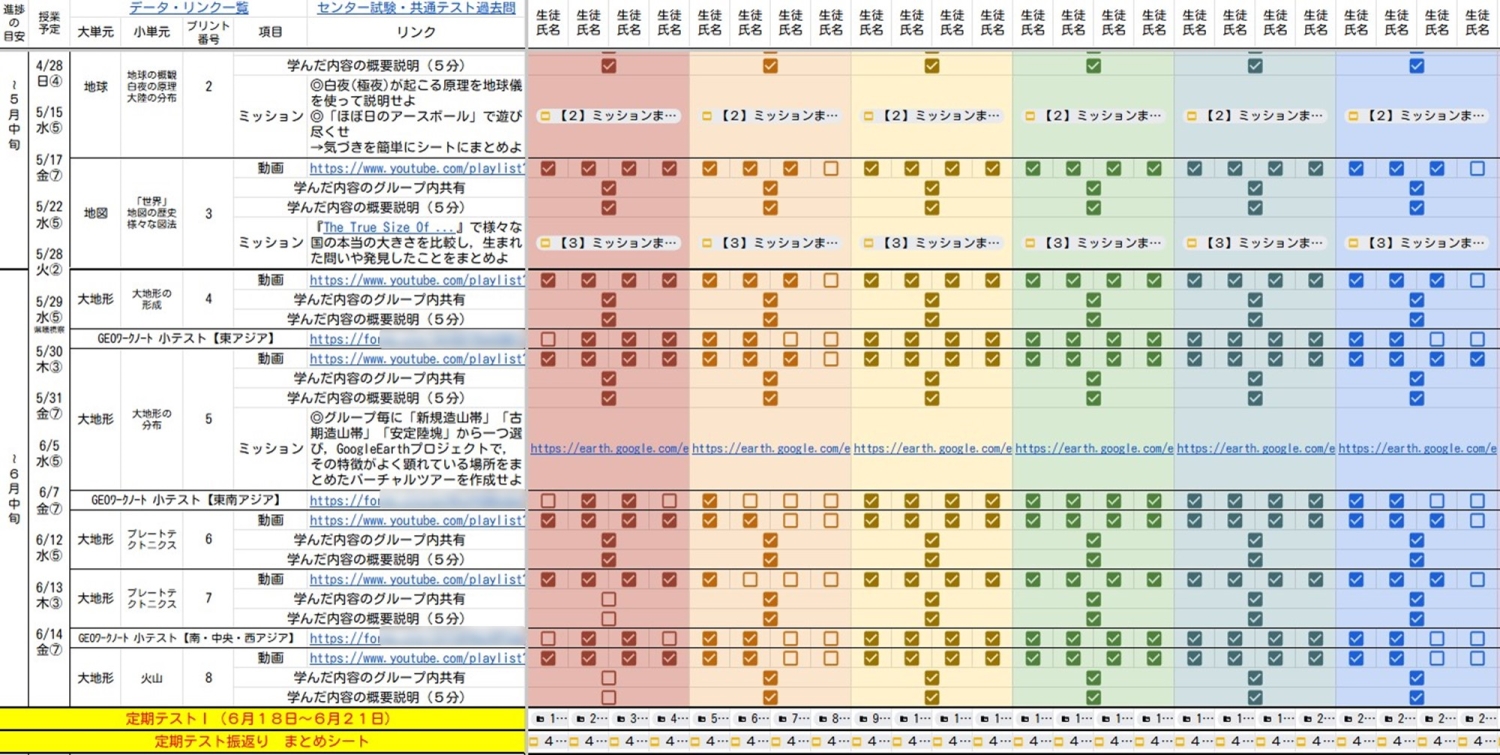

授業においては、多くの教科で講義動画を配信しており、生徒は授業中を含め、いつでも倍速再生や再視聴、一時停止、字幕表示などを活用して学習することが可能である。また、授業資料もクラウドで共有しており、好きな時に活用できるため、生徒は自分のタイミングやペースで学習できる。学習の進捗状況は「進捗状況共有シート」をクラウドに置き、生徒・教師間で共有する。生徒は自分の進捗状況を客観的に把握し、必要に応じて学習方法やペースを調整するとともに、進度が速い生徒からの助言や支援を受けやすくなる。また、学習における協力の機会が増え、効果的な学び方や新たな目標設定の参考にもなる。こうした端末活用により、指導の個別化を実現し、時間や場所に縛られない個別最適な学びが実現している。

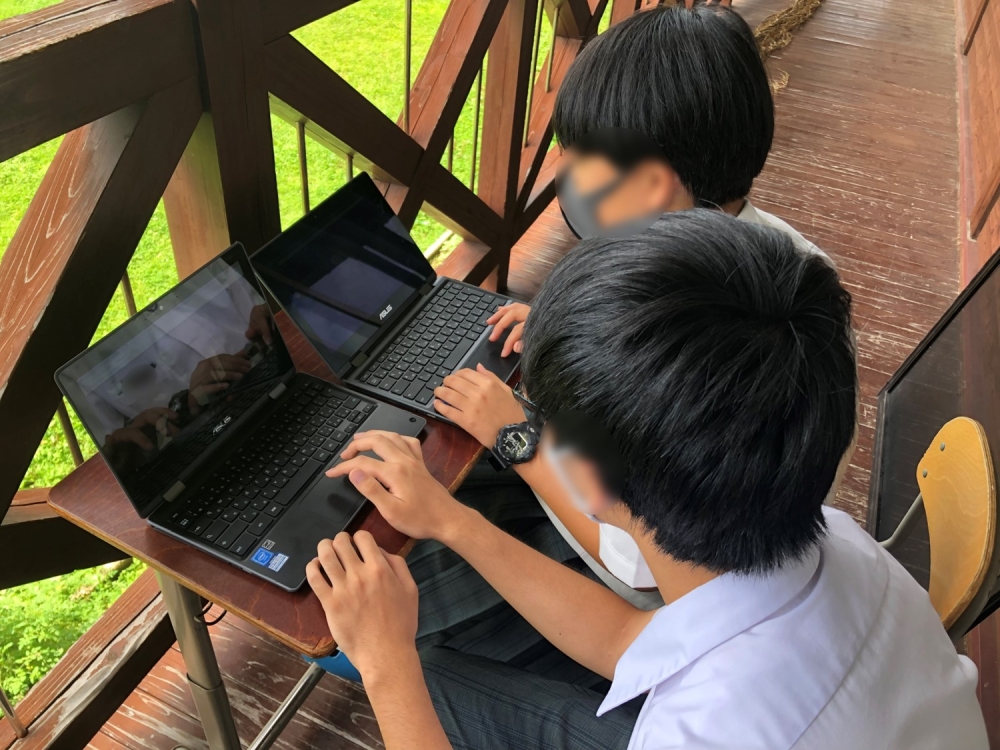

個人による活動で学んだ内容は、理解度や定着度を高めるために、ラーニングピラミッド※の理論に基づき、グループを作って互いに説明し合う。全員の理解度が高まったところで、教師にICT機器を用いて視覚的に説明する。理解が不十分な場合、教師は再度の話合いを促す。これは、生徒の論理的な表現力や粘り強さを育むことを目的としている。

小単元の終わりには、振り返りを行いながら達成感を得るとともに、学ぶ楽しさを感じさせることを目的として、協働して成果物を作成する。 こうした流れを小単元ごとに繰り返し、「個別最適な学び」と対話を重視した「協働的な学び」の同時的な実現を図っている。

※ ラーニングピラミッド:学習方法と学習定着率の関係を示すピラミッド型のモデル

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

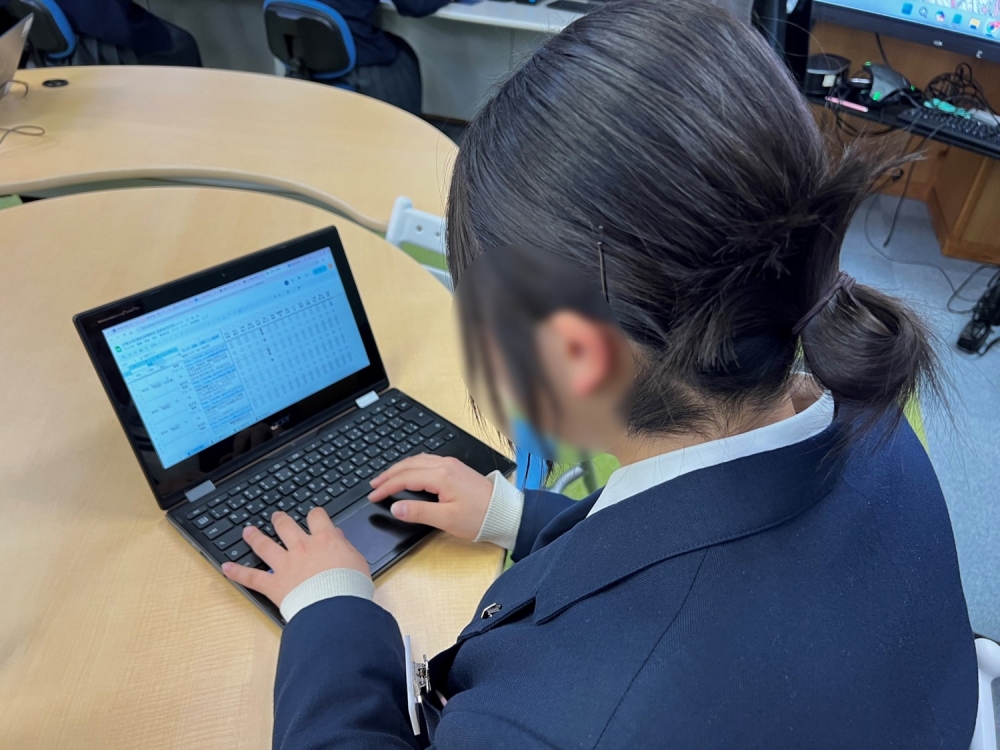

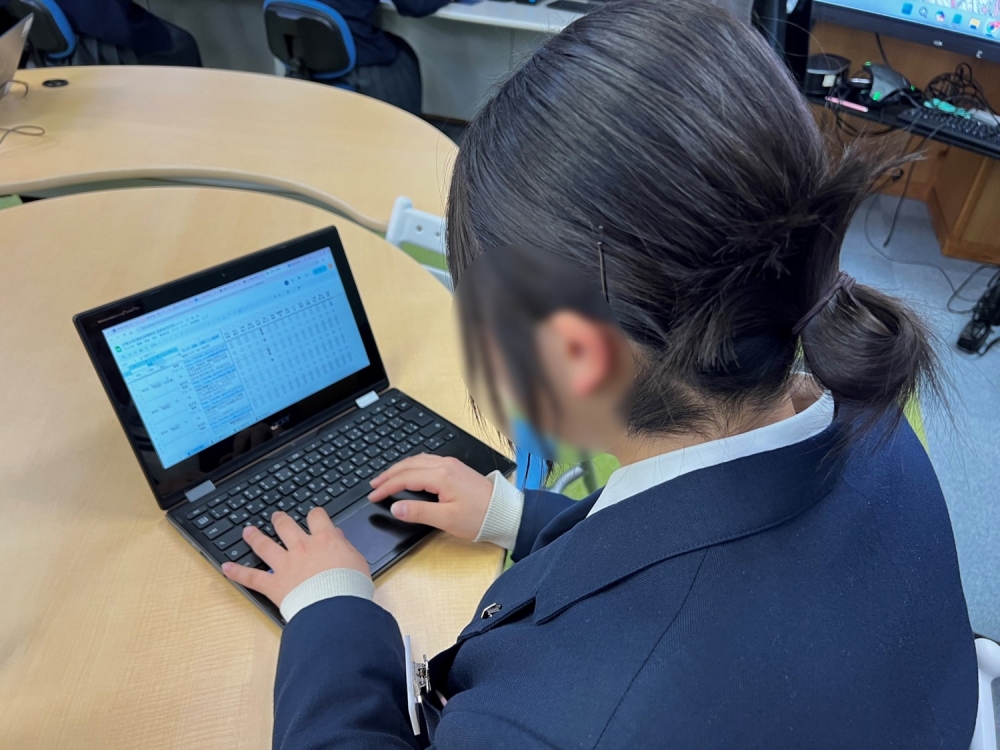

1人1台端末を活用して、同じ授業時間中に、教室、廊下、ベランダ、自宅、「どこからでも」学べる環境に。

1人1台端末を活用して、同じ授業時間中に、一人で、グループで、先生と、「誰とでも」学べる環境に。

1人1台端末を前提とした「進捗状況共有シート」を生徒・教師間で共有し、学びを「見える化」している。

「進捗状況共有シート」を活用し、自らの学びをデザインする。

個人による活動で学んだ内容は、理解度や定着度を高めるために、ラーニングピラミッド※の理論に基づき、グループを作って互いに説明し合う。全員の理解度が高まったところで、教師にICT機器を用いて視覚的に説明する。理解が不十分な場合、教師は再度の話合いを促す。これは、生徒の論理的な表現力や粘り強さを育むことを目的としている。

小単元の終わりには、振り返りを行いながら達成感を得るとともに、学ぶ楽しさを感じさせることを目的として、協働して成果物を作成する。 こうした流れを小単元ごとに繰り返し、「個別最適な学び」と対話を重視した「協働的な学び」の同時的な実現を図っている。

※ ラーニングピラミッド:学習方法と学習定着率の関係を示すピラミッド型のモデル

(監修:GIGA StuDX推進チーム)