校務DXを推進する自治体の取組例

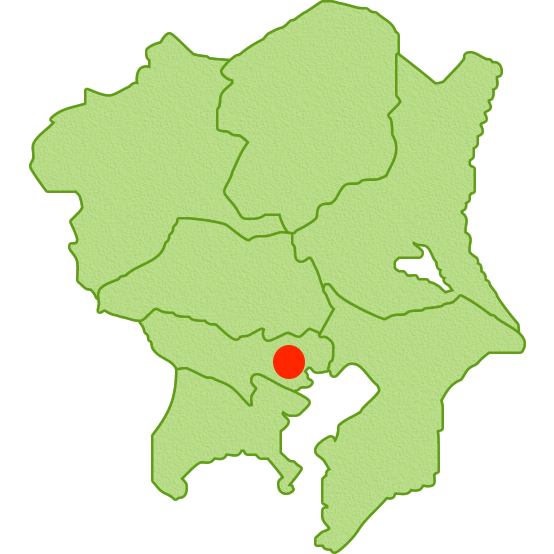

茨城県鹿嶋市教育委員会

子供がいきいきと学ぶ姿が、

保護者の端末持ち帰りへの理解につながる

更新日 令和7年3月27日

自治体基本情報

小学校:12校 中学校:5校 ※公立

鹿嶋市公式ホームページ https://www.city.kashima.ibaraki.jp/

令和6年度「『GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト』に基づく自己点検のフォローアップの実施結果(速報値)について」における主な結果

平均得点 596.5

教職員と児童生徒の連絡等のデジタル化

問9 児童生徒一人一人に配備されたPC・タブレットなどの端末を、家庭で利用できるようにしていますか。

―毎日持ち帰って、毎日利用させている 76.5%

問10 児童生徒への各種連絡をクラウドサービスを用いて配信していますか。

―完全にデジタル化している(半分以上デジタル化している) 41.2% (41.2%)

問11 児童生徒への調査・アンケート等をクラウドサービスを用いて実施・集計していますか。

―完全にデジタル化している(半分以上デジタル化している) 41.2% (58.8%)

学校での校務DXを支える教育委員会の取組

―教育委員会の取組の内容

①1人1台端末導入時に、「毎日持ち帰り」を子供にも保護者にも伝える文書を発出。初期段階では、連絡帳やデジタルドリルなどの活用事例を紹介。

②小中連携により、中学校区ごとの授業参観や研修会を実施。端末活用事例や日々の困りごと等を中学校区で共有。

―取組後の教育委員会・学校等の業務実施方法の変化

【取組前】

・端末持ち帰りについて、保護者から家庭で端末をどのように使うのかという不安や心配の声があった。

【取組後】

・クラウド上の情報共有のプラットフォームを活用して、授業での端末活用事例等を市内の学校で共有することで、授業の在り方が変化。家庭でも続けて学びたいという児童生徒が増えた。家庭での学習が変化したことで、保護者の端末活用への理解も進んだ。

【働き方への影響】

◎教育委員会の指導主事等が教職員とクラウド上の情報共有のプラットフォームで情報共有することで、各学校の主体性を尊重した上で教育委員会として必要なサポートをしやすくなった。

―取組が進んだきっかけ

・ 1人1台端末導入時に、教育委員会が保護者の理解を得るための文書や端末活用の具体例を示したことで、全校が足並みを揃えて端末持ち帰りを推進できた。

・授業での端末活用が推進されるように、教職員からの声にできるだけ応えるようにしたこと、教職員の不安や疑問、活用事例等が教育委員会に直接届くように、風通しのよい教育委員会を目指したこと。

担当者の声(校務DX推進担当者インタビューから)

「家庭での子供の姿」が端末持ち帰りの理解につながる

1人1台端末導入時に、子供や保護者に端末を使う時の約束等を示した文書を出しました。そこに「基本毎日持ち帰る」ことを記載したことで、鹿嶋市内全ての学校が足並みを揃えて端末持ち帰りを推進することができたと感じています。はじめは、「家庭で何に使うのだろう」「壊したらどうするのか」「重すぎる」などの保護者からの不安や心配の声がありました。変わっていくきっかけは、保護者が家庭で子供が端末を使って学ぶ姿を見たことです。タイピングが速くなっていたり、学校での学習の続きを行っていたりするのを見て、「今の子供たちはこういう勉強の仕方をしてるんだな」というのが広まっていった感じがあります。学校での端末活用が進んだことで、家庭でも学校での学びを生かして、端末を使って学びを進めていくことができる子供が増えたことが、端末持ち帰りの推進に大きく影響したと思います。授業参観で見てもらうだけではなかなか伝わらないですよね。

端末の重さについては、教科書や紙のドリルの中でも必要なものだけ持ち帰るように学校と共通理解を図っていきました。また、端末持ち帰り時に端末を活用できるように、学校へ連絡帳やデジタルドリル等の活用例を紹介しました。

(文責:GIGA StuDX推進チーム)

端末の重さについては、教科書や紙のドリルの中でも必要なものだけ持ち帰るように学校と共通理解を図っていきました。また、端末持ち帰り時に端末を活用できるように、学校へ連絡帳やデジタルドリル等の活用例を紹介しました。

教育委員会として、先生方の主体性を尊重し、必要なサポートをする

私たち教育委員会は「これをやりなさい」と指示するのではなく、先生方や子供たちが「これをやりたい」と言ったときに、それを支える役割を担っていると思います。先生方が学ぶ場としては、年に6~7回実施している情報教育研修会、中学校区での授業改善研修があります。中学校区単位で、クラウド上の情報共有のプラットフォームを活用して授業での活用事例など学校間で共有しています。共有された事例をもとに、学校から「このアプリを使ってもいいですか?」という声があがることがありますが、できる限り柔軟に対応しています。ボトムアップの形で進めることで、先生方のモチベーションも高まり、子供たちにとって最適な学習環境が結果的に整うと考えています。

学校と教育委員会のシームレスな連携

学校同士や学校と指導主事等の間の連絡は、以前はメールや電話を利用していました。そのため連絡・確認に時間を要していました。今はクラウド上に学校間の情報共有のプラットフォームを学校が主体的に作成・活用しており、中学校区や教務主任会の情報共有プラットフォームには指導主事も参加させてもらっています。クラウドで共有している各校の行事予定を参考にして教育委員会主催の研修日を設定することができたり、学校の日々の困り事が分かったりするなどの良さがあります。指導主事がこれらのプラットフォームに参加したいと伝えると、どの学校も「いいですよ!」と快諾してくださいます。風通しのよい関係であることもありがたいです。

今、挑戦していること

校務DXを進める中で、次のステップとして注目しているのが「生成AIの活用」です。先生方の関心は高いものの、文部科学省の「GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト」に基づく自己点検の令和5年度の結果では、他の項目と比較して低かったことから、推進をしていくことに決めました。教育用生成AIアプリの試験導入や学校DX戦略アドバイザー派遣事業による研修の場の設定、有識者による示範授業や講演を行い、生成AIを活用した校務DXについて、先生方と一緒に考えました。先生方は校務での生成AIの活用をし始めていて、校務の効率化にかなり手ごたえを感じているようです。好事例も市内で共有していきたいです。

(文責:GIGA StuDX推進チーム)