学校の取組例

静岡県吉田町立住吉小学校

これからの世の中を生きる子供のためにできること

~今までの授業を変えてみよう・教師の仕事を変えてみよう~

【初等教育資料 令和7年3月号記事】(文責:校長 岩本幸子)

-リーディングDXスクール事業指定校としてのスタート(令和7年3月17日掲載)

-学校が、教師が、子供たちがつながることで成果を生み出す

-これからもよりよい授業を目指し続けるために

-おわりに

リーディングDXスクール事業指定校としてのスタート

1人1台端末を活用した授業のスタートは、調べ学習や発表資料づくりなど、まずは使ってみる取組から始まった。しかし、子供が協働しながら学びを深める授業をどう進めるかは、当初はイメージできていなかった。令和5年度からリーディングDXスクール事業指定校となり、目指すべき授業の進め方が見えない中で学校変革が始まった。想像できない授業への変革は、思う以上に不安なもので、なかなか全教職員が同じ気持ちで研修に取り組む体制にはならなかった。個別に端末にじっと向かう子供の姿を見て、今までの授業形態で歩んできた教師からは、このような授業に対して、不安と疑問の声も上がった。それは、子供が自ら学ぶ、自走する授業とはどのようなものか、何をすべきかが分からなかったからである。この悩み多き時間から抜け出すことができたのは、次の5つのことがポイントだったと思う。

5つのポイントは全て、チャットでつながるという方法を使うことで深まった。町全体の教職員がつながることで、実際に授業や研修の様子を参観できなくても各自の取組や視察の状況などをいつでも知ることができた。会わずとも、お互いに考えを伝え合うことができ、研修が日常化する感覚をつかむと同時に大きな刺激にもなっていた。また、信州大学の先生にもチャットに入っていただき、悩みを相談したり、アドバイスをもらったりすることができる環境があったことも大きかった。

その後、チャット機能の利活用が進み、必要なことを必要な教職員と情報共有をすることで、校務が円滑に動くようになった。情報の即時共有や意見の集約が可能なため、会議の時間を短くすることができた。すると会議が自然と精選され回数が削減されていった。それが、勤務時間の削減へとつながっていった。ICTを活用することで、人との関わりが薄くなるのではと疑問をもたれる方がいるが、本校においての現実は、お互いが知るべきことを知り、必要なことへの会話が増えたと感じている。

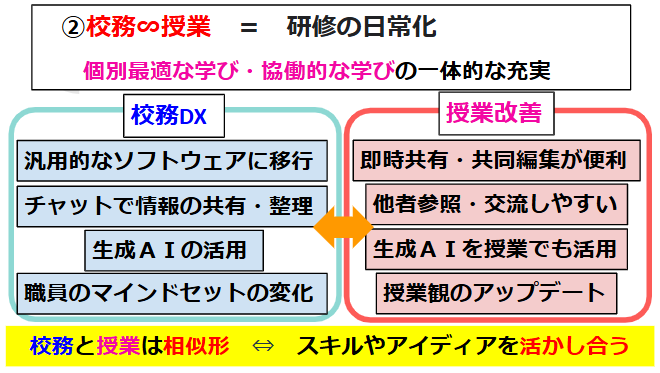

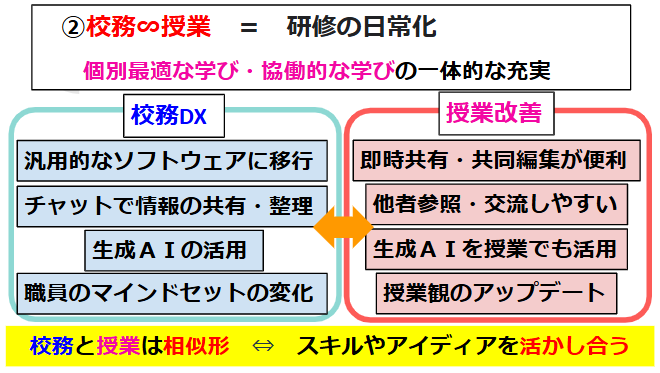

授業中における子供の意見はもちろん、運営委員会、委員長会などで子供同士意見交換をしているチャットを見ると、これからの社会に出ていく子供の姿が想像できるとともに、たくましさを感じる。他とつながることが、校務も授業も効率を上げ、活発な関係が生まれることが分かった(図1)。

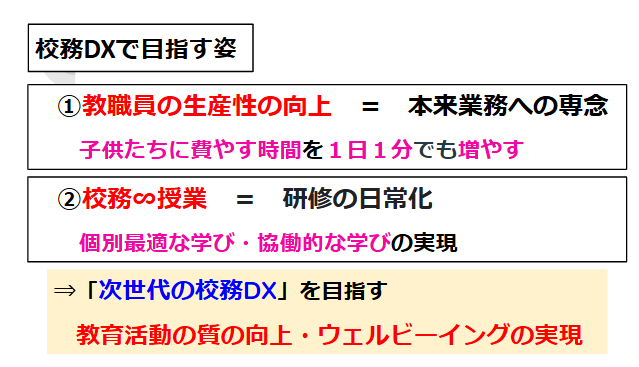

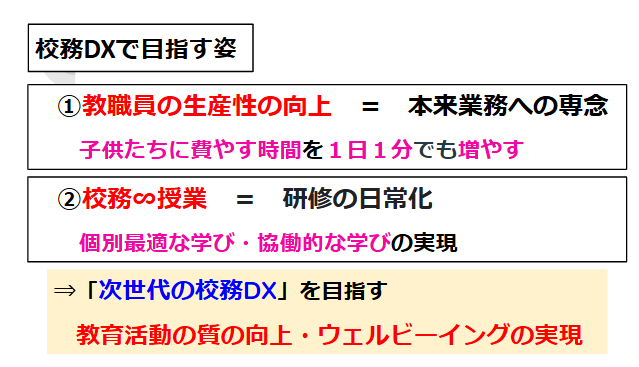

校務DXによって教職員の生産性が向上し、先生方が子供たちに費やす時間、授業をじっくり練る時間が増えたことになる(図2)。これからも、研修の日常化によって個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の実現へとより一層向かうことを目指して取り組んでいく。そのために、再度、今までの過程を振り返り、改めて今の授業を見つめ直す研修に取り組みたい。公立の学校であるがゆえに、毎年人事異動によって教職員組織に変化が生まれる。新しく本校に来られた教職員に今までの授業を理解してもらいながら、授業を見直し、まだまだ改善点を洗い出し、再度、目指すべき授業に変革させていきたいと考えている。最も必要であると考える「情報活用能力の育成」を、今後どう捉えていくかを課題として全員で取り組んでいきたい。

校長として何をすべきか。それは教職員から学ぶことだった。長年教師として、教えること、指導しようとすることが染み込んでいる自分を、教職員に任せる、教職員から教えてもらう、そして一緒に考える。これが、私が見付けた校長の姿である。教職員を信じていくことで学校は確実に変わっていった。これがまさしく授業の中での教師と子供たちの姿であると今だから思える。これからの世の中を生きていく子供たち、これからの子供たちに自ら学ぶことを身に付けるよう導く教職員の姿であふれる学校であってほしい。そして、ICTを当たり前に使う学校がこれからの世の中をつくっていくと信じている。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

①吉田町教育委員会リードのもと、町全体で取組を進めたこと、

②信州大学の先生からの指導、

③先進校の授業参観や、日常的な互いの授業観察、

④日常的にチャットを活用し、情報共有することで何でも言い合える、聞き合える環境の醸成、

⑤授業と同じ様に校務の改善にも取り組み、変わることのよさを教師が実感したこと、

この5つのポイントにより、授業が、学校が大きく変わることになった。そして、それらが十分に機能していくためには、誰一人取り残さず、教職員全員で取り組む体制づくりが一番大事なことだったと言える。年齢や経験に関係なく、互いに教え合い、悩みを相談できる環境があったからこそ、成果が生まれたと思っている。学校が、教師が、子供たちがつながることで成果を生み出す

その後、チャット機能の利活用が進み、必要なことを必要な教職員と情報共有をすることで、校務が円滑に動くようになった。情報の即時共有や意見の集約が可能なため、会議の時間を短くすることができた。すると会議が自然と精選され回数が削減されていった。それが、勤務時間の削減へとつながっていった。ICTを活用することで、人との関わりが薄くなるのではと疑問をもたれる方がいるが、本校においての現実は、お互いが知るべきことを知り、必要なことへの会話が増えたと感じている。

授業中における子供の意見はもちろん、運営委員会、委員長会などで子供同士意見交換をしているチャットを見ると、これからの社会に出ていく子供の姿が想像できるとともに、たくましさを感じる。他とつながることが、校務も授業も効率を上げ、活発な関係が生まれることが分かった(図1)。

図1 校務DXと授業改善の関係を可視化

これからもよりよい授業を目指し続けるために

図2 住吉小学校の校務DXが目指す方向性

おわりに

| GIGA StuDX推進チームより 1人1台端末とクラウド環境を活用しながら、教職員全員で協力し合い、継続的に情報を共有し、業務改善を行う取組が報告されています。チャット機能やクラウド環境を活用することで、教職員同士が互いに教え合い、学び支え合う環境を整備することが、教職員全員で取り組む体制づくりの土台をつくることにつながっています。 また、子供もチャット機能を活用し意見交換を行っている様子が報告されています。子供も日常的に情報交換することが可能になり、クラスの枠を越えた活動をより活性化することが可能になっています。 今回報告された実践は、どの学校でも使用できる標準的なクラウドツールを活用しています。豊富な先進事例を参考にしながら、各地域においても、実態に応じ1人1台端末とクラウド環境を有効に活用していただきたいと思います。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)