学校の取組例

島根県立津和野高等学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

授業と生活のDXと未来共創

【中等教育資料 令和7年2月号記事】(文責:校長 松田哉)

島根県の公立高等学校では、令和4年度入学生より1人1台端末の購入が始まった。今年で3年目を迎え、1年生から3年生までの全生徒が端末とともに学習に取り組んでいる。本校では、全県導入の2年前からICTモデル校として端末の先行導入が始まった。そのため、他校と比べてもより多くの実践を積み上げており、県内でも先進的な取組が行われている学校の一つである。

-ICT活用と授業改善の取組

-1人1台端末とクラウドの日常使い

-「未来共創」の推進

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

島根県の公立高等学校では、令和4年度入学生より1人1台端末の購入が始まった。今年で3年目を迎え、1年生から3年生までの全生徒が端末とともに学習に取り組んでいる。本校では、全県導入の2年前からICTモデル校として端末の先行導入が始まった。そのため、他校と比べてもより多くの実践を積み上げており、県内でも先進的な取組が行われている学校の一つである。

(令和7年2月19日掲載)

-ICT活用と授業改善の取組

-1人1台端末とクラウドの日常使い

-「未来共創」の推進

ICT活用と授業改善の取組

本校のICT活用の目標は、「ICT活用を通して一斉指導による知識習得の時間を削減し、時間や場所を超えて生徒同士が協調して地域や世界の諸問題に主体的に関わろうとする姿を目指す」ことだ。目標達成に向け、SAMR※モデルを参考に、教師のためのICT活用ルーブリックを作成している。年に2回、一定期間を設けて実施する「授業公開旬間」では、ルーブリックに基づいて教師が自分のICT活用の現状を振り返り、授業改善につなげている。ルーブリックの最終段階である5段階目は、「授業中の大部分において生徒が活動し、端末を活用して生徒同士が既習事項を共有し意見をまとめていく」としている。グループ活動では、ブレーンストーミング、意見の分類・集約等をクラウドで共有したファイルにまとめながら進めていく事例もあり、主体性や協働性の育成を図っている。

※ SAMR(セイマー)モデル:授業でICTを利用する場合、そのテクノロジーが従来の教え方や学び方にどんな影響を与えるかを示す尺度。

※ SAMR(セイマー)モデル:授業でICTを利用する場合、そのテクノロジーが従来の教え方や学び方にどんな影響を与えるかを示す尺度。

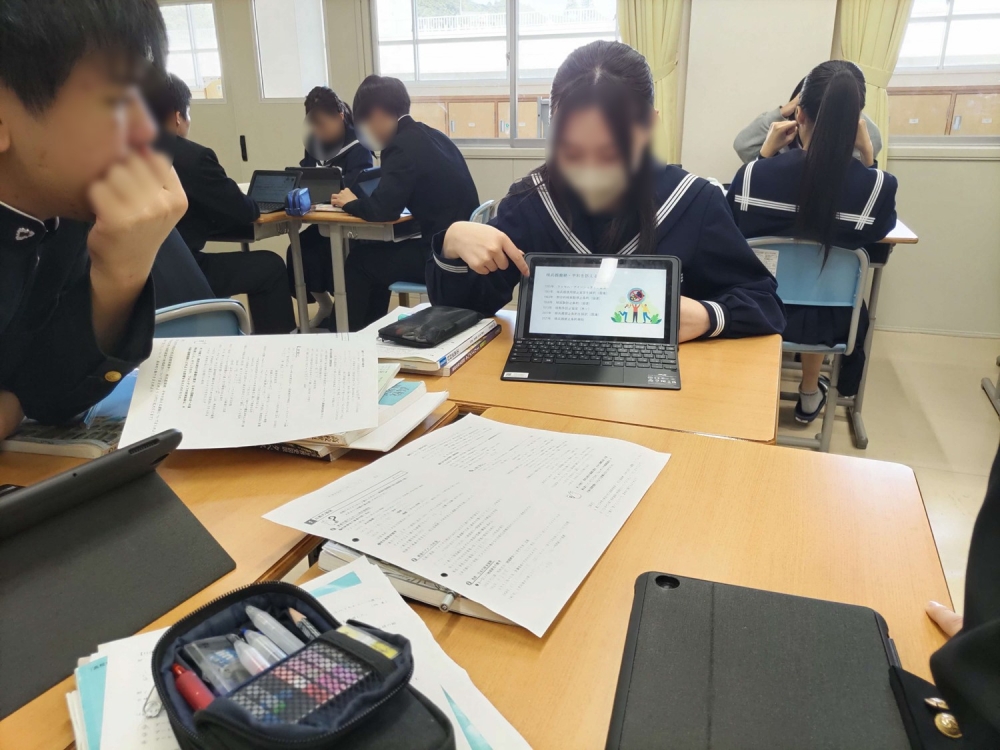

三角形のそれぞれの辺の垂直二等分線が共通した一点で交わることを端末のアプリで確認したのち、教師の説明を聞いている様子。

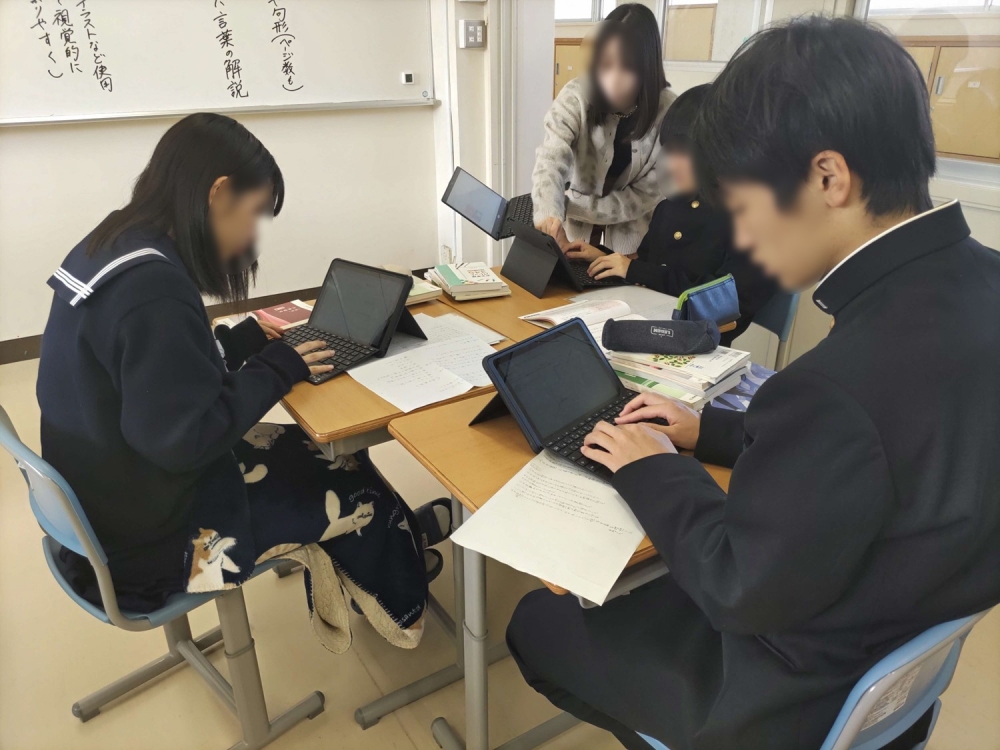

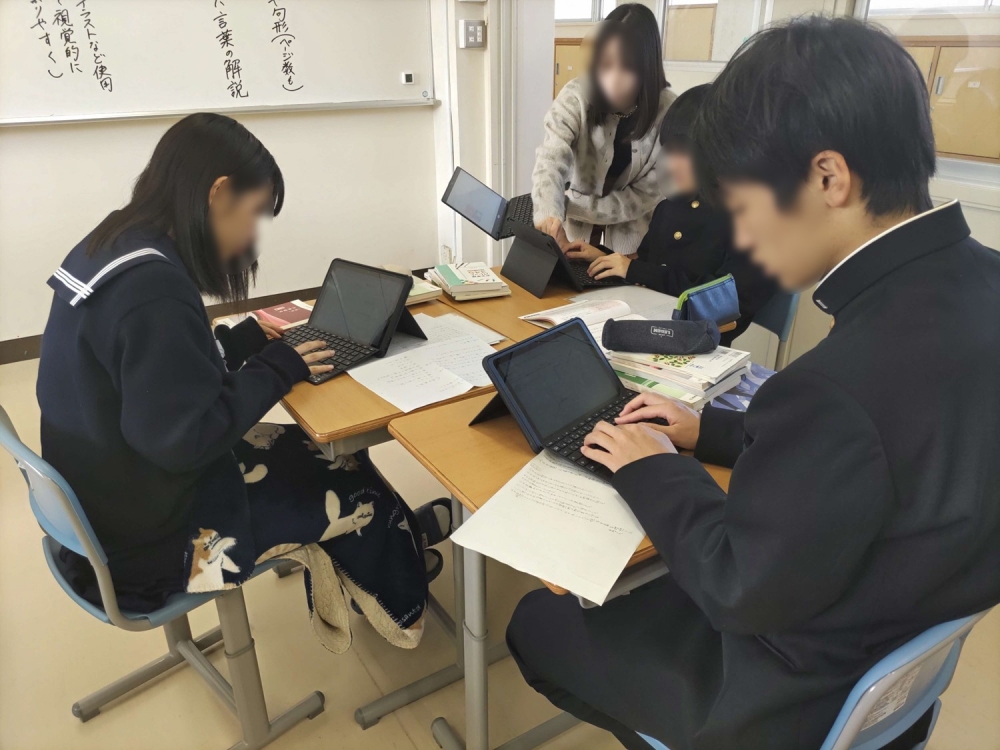

グループに割り当てられた漢文の解釈や、作者について調べたことを、共同編集機能を使って発表資料にまとめている様子。

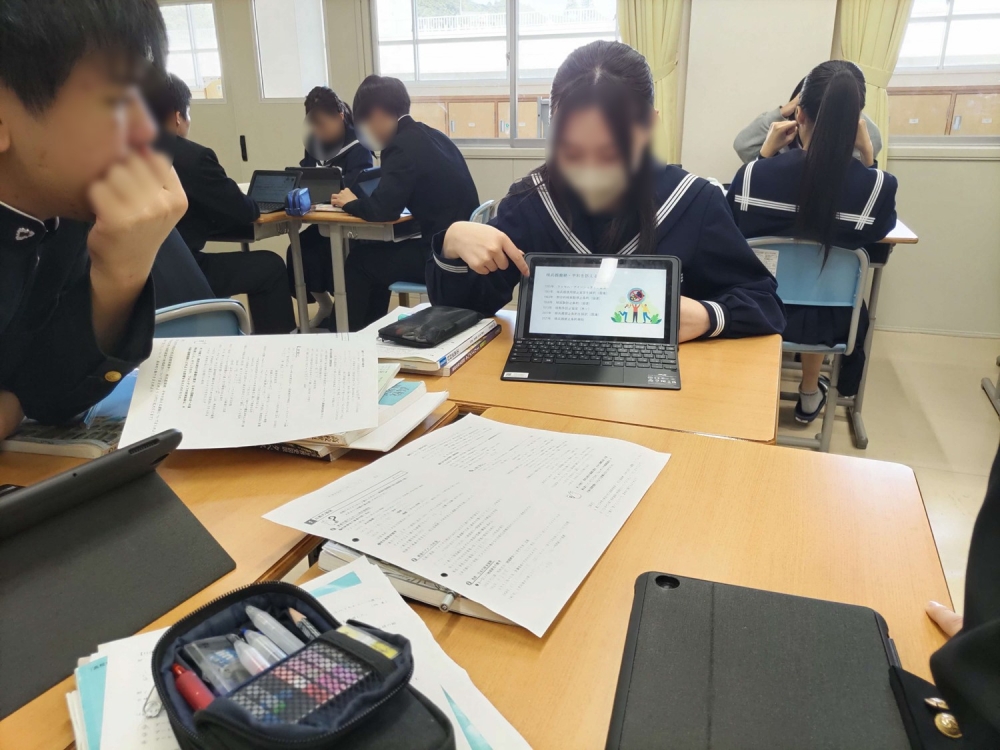

所与の「問い」に対する答えを個々に作成し、図などを交えながらグループ内で発表している様子。

1人1台端末とクラウドの日常使い

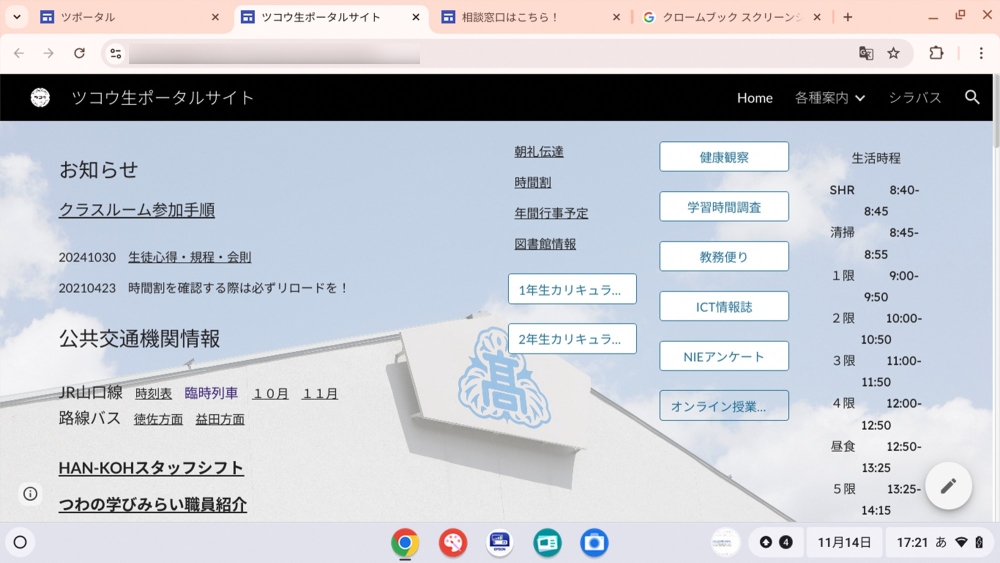

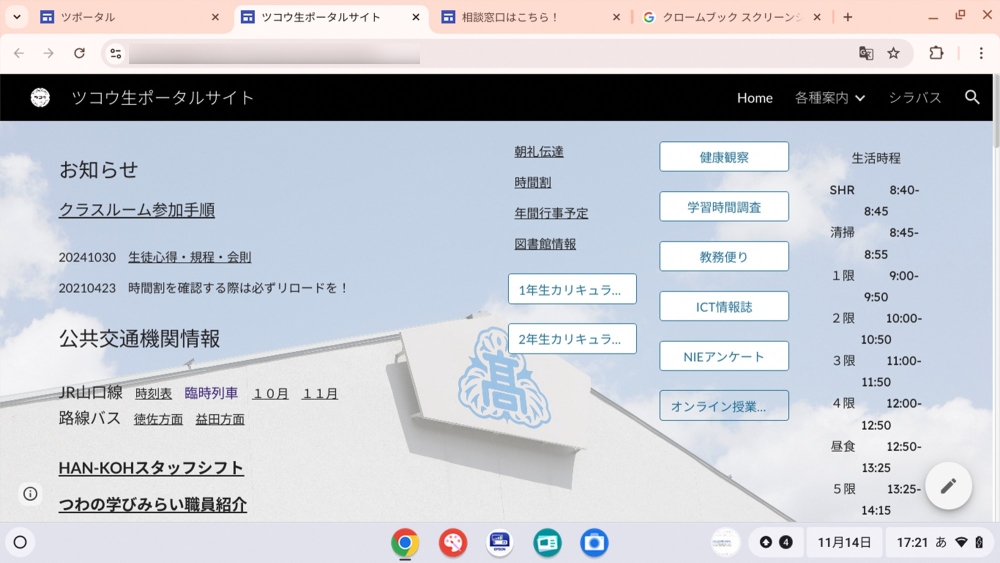

本校では1人1台端末を日常使いすべく、従来の紙と鉛筆に代わる文具としての活用を推進している。加えて、授業のみならず家庭学習でも端末を活用できるよう、課題の出し方なども工夫している。こうした取組により、生徒同士や生徒・教師間のコミュニケーションのあり方も変化してきており、特に特別活動における端末活用頻度の高まりは顕著である。これには生徒用ポータルサイトの果たす役割が大きい。例えば、教師・生徒間では、朝礼での伝達事項、掲示物のPDF、フォームでのボランティア募集、学校行事実施後のPDCAアンケートなど、多岐にわたる連絡事項のURLをポータルに貼ることで、紙を介さない双方向のやりとりを実現している。また、生徒間でも、生徒会の学校生活改善アンケートや、探究学習において個人が必要に応じて行うアンケート調査などを、ポータルを介して行っている。

生徒が朝のホームルーム活動で端末を起動すると、最初の画面に生徒用ポータルが開く。学校からの様々な情報を閲覧することができる。

「未来共創」の推進

文部科学省の、普通科改革支援事業と高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の指定を受けて、本校では令和7年度入学生から普通科を未来共創科に転換する。「未来共創」とは、多様な関係者が協働して現代の困難な課題の解決に挑戦し、新しい価値と未来を創造していくことである。本校グランドデザインにおいては、情報活用能力を基礎力と位置づけ、情報系の新しい学校設定科目を複数設置し、令和8年度より新科目を導入する。データサイエンスやプログラミングの能力を備え、多様な関係者と対面だけでなくICTを活用してつながり、仲間と協働して問題解決に挑み、未来を創造する人材を育成したいと考えている。

| GIGA StuDX推進チームより ICTの活用によって一斉授業の時間を削減し、生徒が相互に学び合える時間と環境を確保したことや、学校として教師のためのICT活用のルーブリックを作成していることなどからは、他者との協働による学びの推進やICTの持てる力を十全に引き出して生徒の学びに生かそうとする学校の強い思いが読み取れます。他者との協働のような、「学校という場だからこそできる」ことを模索し、進めていく先に、新たな学びが形づくられていくのかもしれません。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)