学校の取組例

島根県松江市立義務教育学校玉湯学園

「チーム玉湯学園」で取り組む実践

~9年間を見通して育みたい子供の姿~

【初等教育資料 令和6年12月号記事】(文責:校長 田中修)

本学園は玉湯町内3校が統合し、それぞれの学校の歴史を引き継ぎ、令和3年4月に義務教育学校として開校した。「6・3」の前期・後期課程に加え、発達の段階を考慮した「4・3・2」のブロック制による教育区分を重視し、縦割り班活動(まがたまタイム)やブロック集会等、特色ある教育活動を行っている。

-リーディングDXスクール事業の指定校として本学園は玉湯町内3校が統合し、それぞれの学校の歴史を引き継ぎ、令和3年4月に義務教育学校として開校した。「6・3」の前期・後期課程に加え、発達の段階を考慮した「4・3・2」のブロック制による教育区分を重視し、縦割り班活動(まがたまタイム)やブロック集会等、特色ある教育活動を行っている。

(令和6年12月20日掲載)

-「チーム玉湯学園」として取り組む授業改善

-「チーム玉湯学園」として取り組む校務DX

-「チーム玉湯学園」として取り組む校内研修

-おわりに

リーディングDXスクール事業の指定校として

開校後、1人1台端末が導入され、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」には、ICTをはじめとする情報活用能力の育成が不可欠であると考えたことから、本事業を推進するプロジェクトチームを令和5年度よりスタートした。

取組に当たり、紙からデジタルへの置き換えに留まることがないよう意識をした。児童生徒の学習観や教師の指導観の変革に迫っていくため、ICTのスキル等に卓越した一部の教職員による取組ではなく、全教職員が「チーム玉湯学園」として取り組むことに主眼を置いて実践を重ねている。

義務教育学校の利点を生かし、9年間の学びの姿をイメージし、各学年段階の授業、諸活動を計画・展開している。「ICT活用能力体系表」も同様の考えのもとに作成し、取り組んでいる。各教科等の授業では、ICT端末とクラウド環境を活用することで子供自身が自分に合った学び方を理解し、自分の興味・関心や理解度に合わせて、学習課題を自己決定できる授業に取り組んでいる。そのために前期課程から発達の段階に応じて、調べる、考える・まとめる、伝える・深める等の、学習方法を身に付け、主体的に課題に向かう力を伸ばしたいと考えている。子供が学び方を選択できる授業に取り組みやすいのも、ICT端末を活用した授業の強みである。

授業改善と並行して、校務DXと校内研修に取り組んだことが、大きな効果をもたらした。

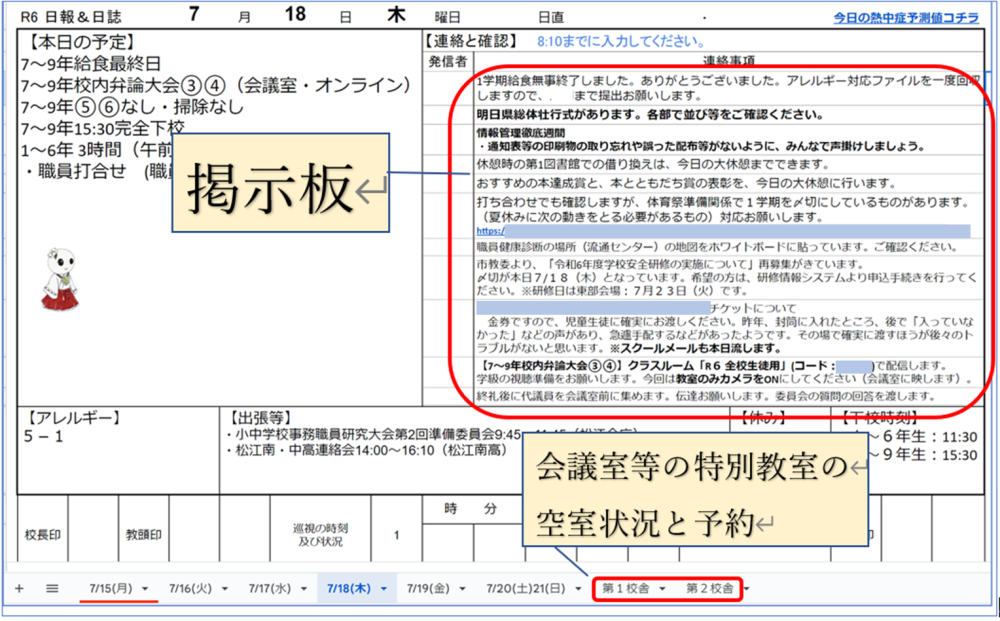

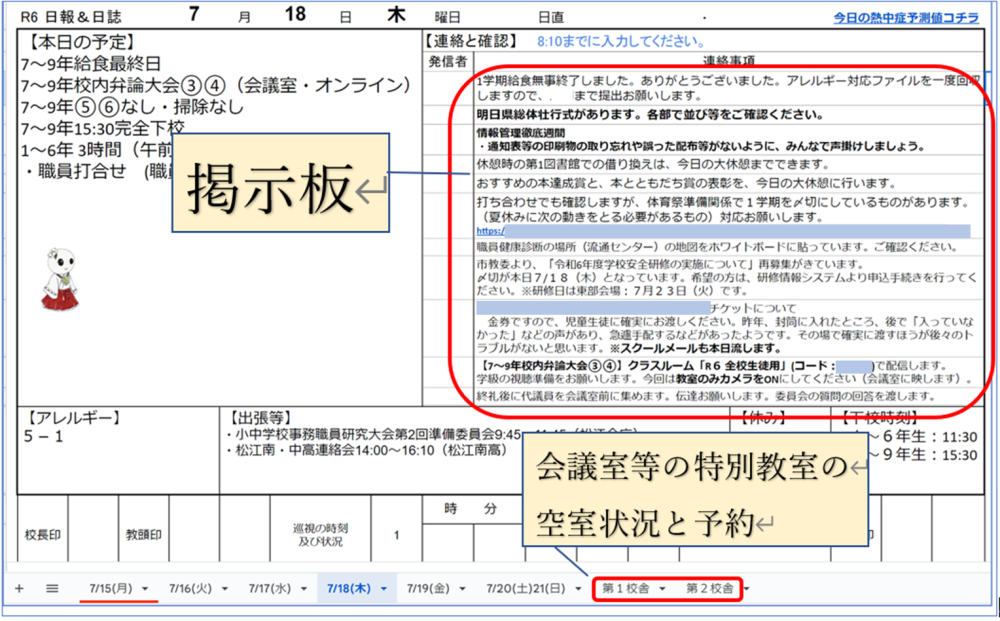

ICT活用に係る教職員間の技能や意識の差を埋めるため、「デジタル化すると便利だ」と教職員が実感できること、1日1回以上ICT端末を開くのが当たり前になることを目標に校務DXに努めた。特に、表計算ソフトによる日々の予定や連絡事項、下校時刻等を一覧にした日報の作成は効果的であった。本学園では、前期・後期課程で動きが異なる部分が多い。ICT端末で日報を見られるようになってから、情報共有が非常に効率化された。また、クラウド上のファイルは同時編集が容易なため、特別教室の予約や研究授業の案内等、記載内容が日々充実してきた。このように日頃から情報共有をしているため、職員朝礼を週1回に減らしたり、学校日誌へ転用作業時間を短縮したりすることができ、業務改善にも大いに役立っている。

教職員が校務で活用するに当たり、クラウドやアプリ、ICT端末の基本操作等に関する、共通理解を図ることを目的として、校内研修を実施した。はじめに各自の課題を設定し、講義を聞きながら、解決策のヒントをデジタルホワイトボードに書き出すなど、授業での活用場面を意識した実践的な研修を行ったことで、授業観の変革にもつながった。研修後、学年部や教科部等、各分掌でICT端末の活用方法について教職員同士が情報交換している姿を見て「一人の百歩よりも百人の一歩」の大切さを感じた。

令和6年5月、市内教職員を対象に、全学級で1人1台端末を活用した授業を公開した。着任後間もない教師も例外なく取り組めたのは、校内でICT端末が普段使いの道具となっている証である。参加者にも、学習管理アプリを共有してペーパーレスの体験型研修を提供した。

今後の授業改善においても、最大かつ最強の武器である「チーム玉湯学園」としての視点を大切にしながら邁進していきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

取組に当たり、紙からデジタルへの置き換えに留まることがないよう意識をした。児童生徒の学習観や教師の指導観の変革に迫っていくため、ICTのスキル等に卓越した一部の教職員による取組ではなく、全教職員が「チーム玉湯学園」として取り組むことに主眼を置いて実践を重ねている。

「チーム玉湯学園」として取り組む授業改善

「チーム玉湯学園」として取り組む校務DX

ICT活用に係る教職員間の技能や意識の差を埋めるため、「デジタル化すると便利だ」と教職員が実感できること、1日1回以上ICT端末を開くのが当たり前になることを目標に校務DXに努めた。特に、表計算ソフトによる日々の予定や連絡事項、下校時刻等を一覧にした日報の作成は効果的であった。本学園では、前期・後期課程で動きが異なる部分が多い。ICT端末で日報を見られるようになってから、情報共有が非常に効率化された。また、クラウド上のファイルは同時編集が容易なため、特別教室の予約や研究授業の案内等、記載内容が日々充実してきた。このように日頃から情報共有をしているため、職員朝礼を週1回に減らしたり、学校日誌へ転用作業時間を短縮したりすることができ、業務改善にも大いに役立っている。

児童生徒の活動や連絡等の情報は日報に集約

「チーム玉湯学園」として取り組む校内研修

校内研修ICT端末を活用している様子

おわりに

今後の授業改善においても、最大かつ最強の武器である「チーム玉湯学園」としての視点を大切にしながら邁進していきたい。

情報共有を行う様子

写真で記録を残す様子

| GIGA StuDX推進チームより 9年間を見通した「ICT活用能力体系表」の活用により、育みたい子供の姿から重点的な項目を可視化する取組が報告されています。校内研修ではクラウド環境を活用し、授業での活用場面を意識することで、一部の教師だけではなく、学校全体で教師が一体となって授業観の転換を図り、授業改善を進めることができるような工夫が見て取れます。 また教職員のICT活用に対する意識の差を埋めるため、校務DXを進める取組が報告されています。全教職員が毎日アクセスする日報に情報を集約することで、教職員がクラウド環境に慣れると同時に情報共有や業務効率の向上が実現しています。 こうした実践を参考にしながら、各地域においても実態に応じて、1人1台端末とクラウド環境を有効に活用していただきたいと思います。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)