学校の取組例

香川県高松市立下笠居中学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

授業づくり「下中授業プラン」の実践

~一人ひとりの生徒にアジャストした学習の実現に向けて~

【中等教育資料 令和6年12月号記事】(文責:校長 上村和則)

香川県高松市立下笠居中学校(以下、「下中」)は、全校生徒98名(令和6年9月現在)の小規模校である。「志を立て、夢に向かって挑戦する生徒の育成」を教育目標に掲げ、日々の教育活動を行っている。今回は一人ひとりの生徒にアジャストした学習※の実現を目指す、1人1台端末を活用した「下中授業プラン」の実践について紹介する。

※アジャストした学習:下笠居中学校は「一人ひとりの生徒にアジャストした授業改善への挑戦!」を重点目標としている。

-これまでの取組

-「下中授業プラン」の実践

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

香川県高松市立下笠居中学校(以下、「下中」)は、全校生徒98名(令和6年9月現在)の小規模校である。「志を立て、夢に向かって挑戦する生徒の育成」を教育目標に掲げ、日々の教育活動を行っている。今回は一人ひとりの生徒にアジャストした学習※の実現を目指す、1人1台端末を活用した「下中授業プラン」の実践について紹介する。

※アジャストした学習:下笠居中学校は「一人ひとりの生徒にアジャストした授業改善への挑戦!」を重点目標としている。

(令和6年12月16日掲載)

-これまでの取組

-「下中授業プラン」の実践

これまでの取組

昨年度、本校は文部科学省のリーディングDXスクール事業の指定を受け、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けて、端末を活用した授業改善に取り組んだ。まずは、端末を文房具として使い、学習の振り返りを入力することから始めた。入力された生徒の気づきや振り返りはクラウドに保存され、生徒と教師間、生徒同士で共有し、参照できる。端末は、生徒が受け身ではなく、主体的に学び合う授業を可能にし、現在では、そうした授業づくりを目指す「下中授業プラン」の実践と推進を支える土台となっている。

「下中授業プラン」の実践

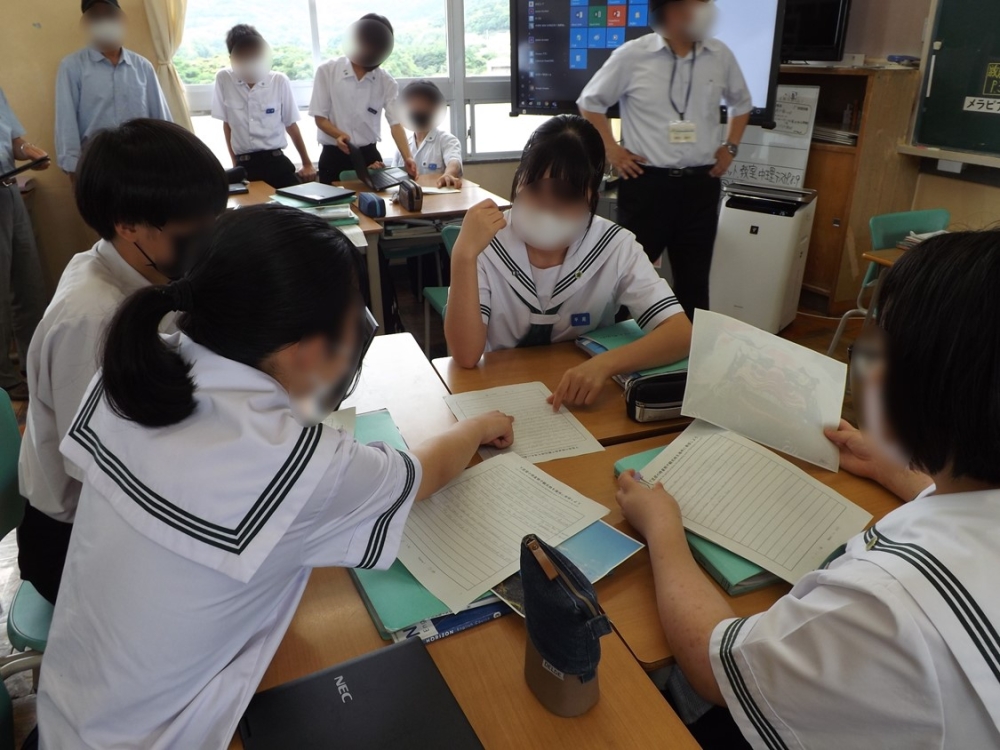

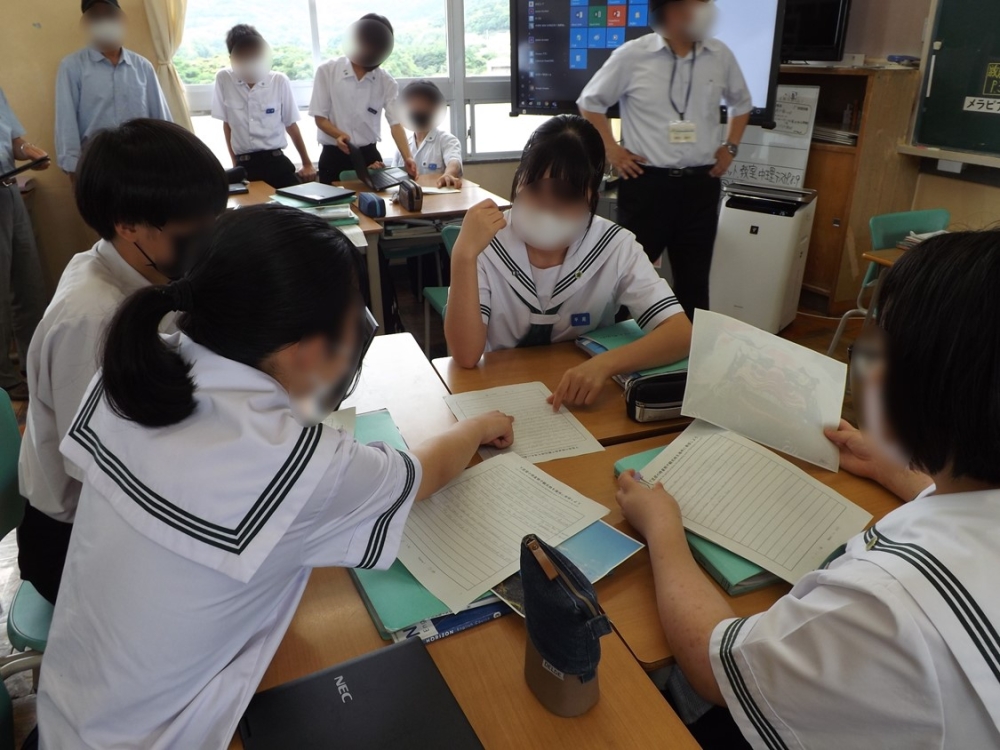

例えば、保健体育科では、自分の動きを撮影した動画を、プレゼンテーションソフトを用いて全体に共有し、教師や友達が意見を書き込む活動を通して、互いに学び合える授業プランを立てた。生徒は自分と友達の動きを比較したり、友達の意見を参照したりすることで、自分の動きを客観的に把握し、その改善に役立てられるようになった。教師も生徒の動きを、動画で繰り返し再生して示すことで、それぞれの状況に応じた適切な指導・支援が可能となった。また社会科の授業では、学習支援ソフトの機能を用いて、誰がどのような考えを持っているのかを、その考えの理由とともに全体で共有することで、互いの考えに学び、自らの考えを深める授業プランを立てた。他者と意見を共有することで、生徒は自分の考えを変化させ、深めていく。教師も生徒の考えやその背景、変容等が可視化されるため、生徒の状況を的確に捉えられ、個に応じた適切な指導・支援につなげられた。何より生徒は自身の考えを知ってもらうこと、他者の意見を知ることが楽しく、授業に対し前向きに主体的に関わろうとするようになった。

動画を貼り付けたり、意見を書き込んだりと、「多様な使い方ができる文房具」として端末の活用を進めている。

学習支援ソフトの機能によって、自分の考えがクラスの中でどのような立場として位置づけられるかということや、自分の考えの理由などが可視化される。

学習の最後には、振り返りを全員で共有する活動を必ず行う。それぞれがもつ気づきや疑問点を共有し、一緒につまずきを解消したり、疑問点を解消するために、次時の学習課題や学習内容を設定したりする。

生徒が教師の支援を得て、主体的に学習を進めていく「下中授業プラン」は、現在どの授業においても日常化し、生徒相互の関わり合い、教え合いを促しながら、確実な実践が積み重ねられている。「下中授業プラン」によって、教師の指導力も確実に向上している。端末の活用を通した授業改善の効果は、様々なところに表れている、と実感している。

生徒が教師の支援を得て、主体的に学習を進めていく「下中授業プラン」は、現在どの授業においても日常化し、生徒相互の関わり合い、教え合いを促しながら、確実な実践が積み重ねられている。「下中授業プラン」によって、教師の指導力も確実に向上している。端末の活用を通した授業改善の効果は、様々なところに表れている、と実感している。

学習後には必ず、端末を使った振り返りを行う。継続することで、生徒は指示がなくても、自主的に振り返りを行うようになった。

端末を使うことで活発になった協働的な学習は、端末を使わなくても自然と活発になってきている。

| GIGA StuDX推進チームより リーディングDXスクールの指定を受けたことをきっかけに、端末の活用を前提とした授業改善に取り組んだ様子が詳説されています。生徒が主体的に学習に取り組めるような授業プランの立案と実践が、全ての授業で浸透し、それが生徒、教師の両者に、よりよい影響をもたらしています。授業を通して変容する生徒の姿が、端末によって可視化できることで、教師による生徒への支援のしやすさにもつながっているようです。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)