学校の取組例

沖縄県沖縄市立諸見小学校

学習観・指導観の転換

~子供主体の学びへ~

【初等教育資料 令和6年11月号記事】(文責:校長 堤正代)

本校は、令和5年度より文部科学省リーディングDXスクール事業の指定を受け、2年目を迎えた。これまでの実践により、子供の学習意欲が向上し、思考力や表現力が伸びつつある。

この成果の背景には、全校体制で取り組むクラウド環境による1人1台端末の活用があり、子供が主体的に学ぶ授業実践と、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を進めていることがある。教職員は、トライ&エラーを重ねながらICT活用による授業設計や評価方法を学ぶとともに、校務の効率化にも取り組んでいる。

本稿では、授業と校務における具体的な取組と今後の展望を紹介する。

-授業:子供主体の学びを実践本校は、令和5年度より文部科学省リーディングDXスクール事業の指定を受け、2年目を迎えた。これまでの実践により、子供の学習意欲が向上し、思考力や表現力が伸びつつある。

この成果の背景には、全校体制で取り組むクラウド環境による1人1台端末の活用があり、子供が主体的に学ぶ授業実践と、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を進めていることがある。教職員は、トライ&エラーを重ねながらICT活用による授業設計や評価方法を学ぶとともに、校務の効率化にも取り組んでいる。

本稿では、授業と校務における具体的な取組と今後の展望を紹介する。

(令和6年12月4日掲載)

-校務:子供と同じツールを使い倒す

-展望:縦横展開と地域・保護者の理解

授業:子供主体の学びを実践

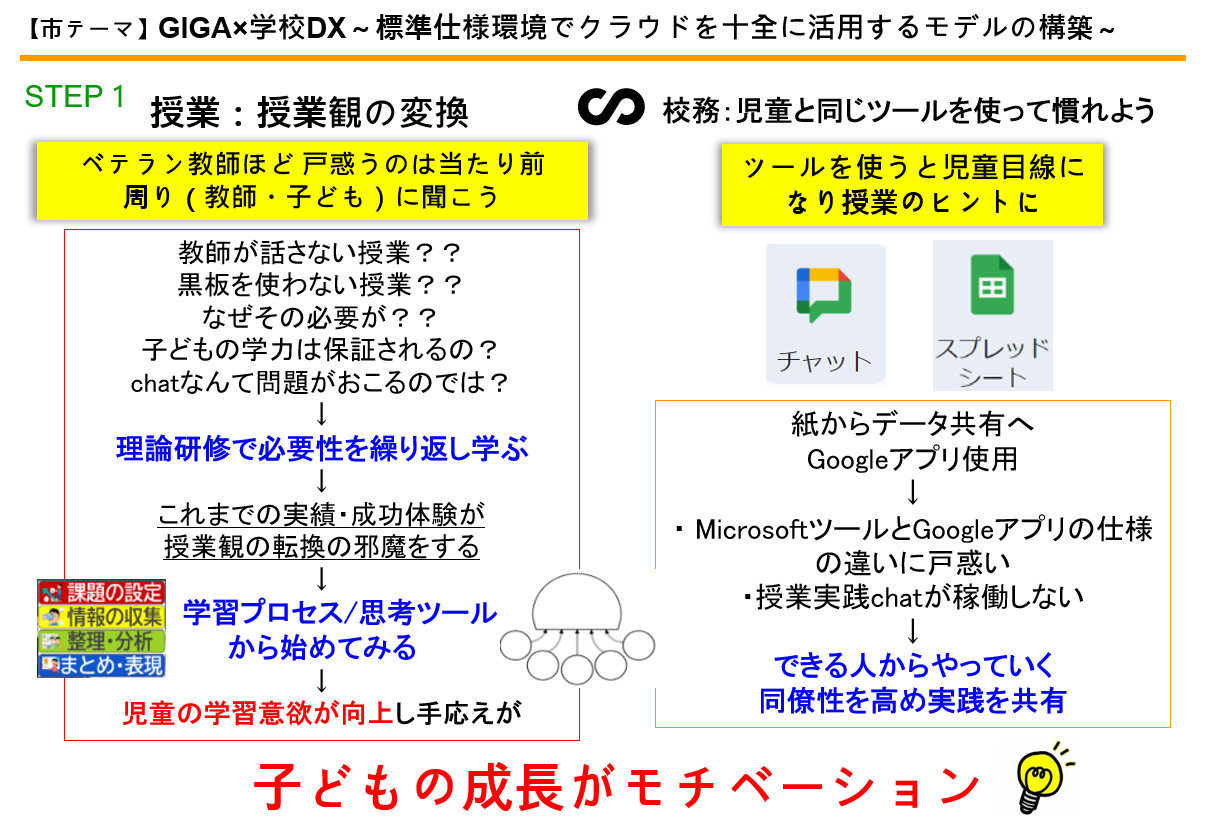

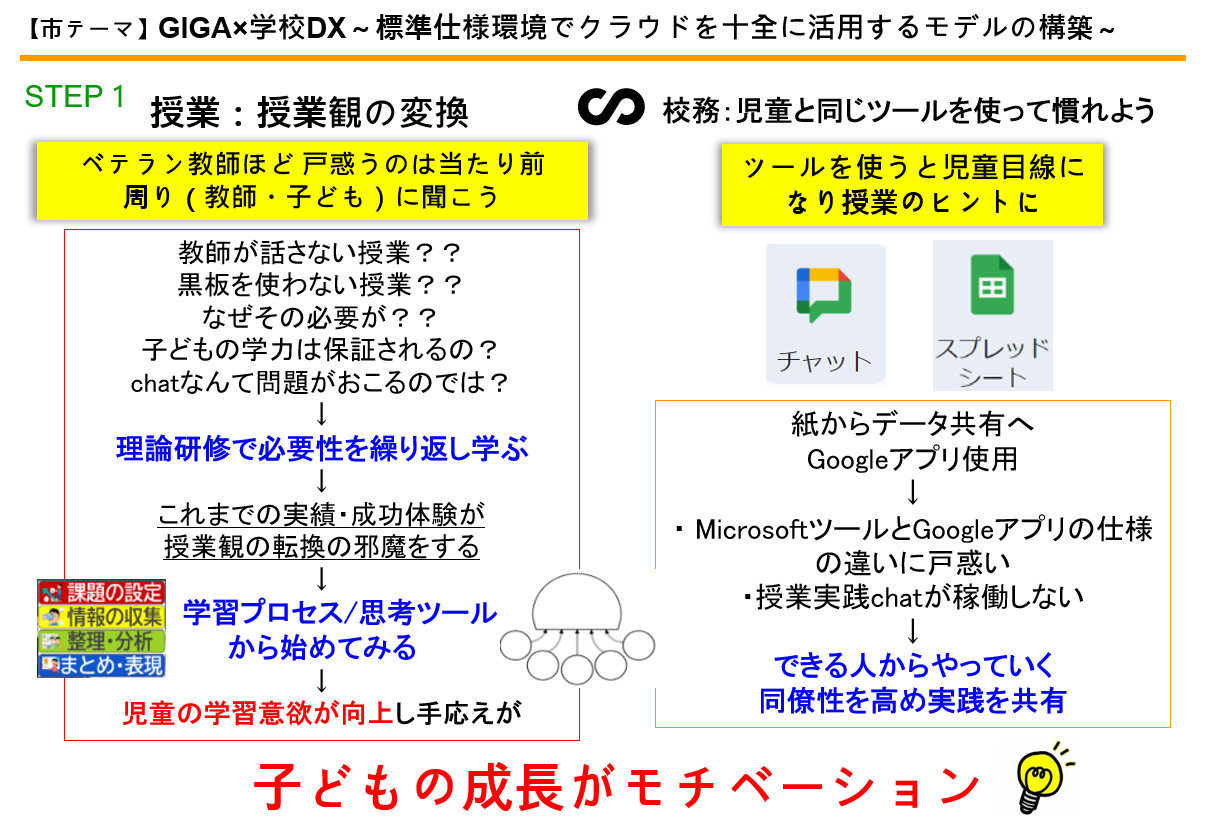

授業では、発達の段階に応じて、情報活用能力を高めることと、探究的な学習のプロセスを重視した。「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の4つのプロセスを基盤とし、「思考ツール」を用いた教科書等の内容整理の方法を全学年で統一し、課題解決型学習を行っている。

授業の形態は、従来の一斉授業から子供が学び方を選択するような授業へ変化しつつある。子供は、教科書をしっかりと読み込んだ上で情報を抜き出し、自分の考えに適した思考ツールを選び、整理・分析をする。チャット機能を活用してそれぞれの考えを共有しているので、そこから対面での対話に発展することも多く、活発な意見交換が行われている。子供の97%が「授業が分かる」と学校アンケートに肯定的に回答している。

また、子供は単元ごとにプレゼンテーションソフトや表計算ソフト等を活用し、クラウドにデータを保存している。いつでも自分や級友の学習記録を見返すことができるため、思考の再構築が容易になり、他者の学びを参照しながら、自分の考えを深めることができる。このような活動を通して、子供は、常に考え続けながら途切れることなく課題に取り組んでいる。

教師は、学級全体に向けて一斉に説明したり活動の指示を出したりする時間が減ったことで、子供一人一人に応じた支援の時間の確保につながった。机間指導を通じて、子供のよい点を即座に価値付け、全体に紹介するなど、学びの深まりを促す「ファシリテーター」としての役割を担っている。

校務面では、子供と同じクラウドサービスや汎用的なツールを使用し、業務改善に取り組んできた。校務で使い方に慣れることが授業での活用につながっていくと考え、ICTが苦手な教師も15分のミニ校内研修等を通じて操作方法を学び、同僚間でサポートし合いながら全教職員で校務の効率化を進めていった。

学校経営計画や職員会議の提案もクラウド上に共有されることで、常に最新の情報が確認できるようになり、ペーパーレス化が進んだ。教職員間の連絡だけではなく、学習指導案や授業教材の共同編集、出張研修や校内研修における情報共有等も進んでいる。これらが、場所や時間にとらわれず、いつでも確認したり作業したりできるようになった。また、PC室で使用しなくなったモニターを職員室に移動させ、デュアルモニターとして活用することにより、作業の効率化を図ることができ、業務時間の短縮につながった。

こうした校務DXと環境の整備が進むことで、以前より教材研究や授業準備に時間を割くことができるようになった。現在は、生成AIの利活用による働き方改革にも取り組んでいる。

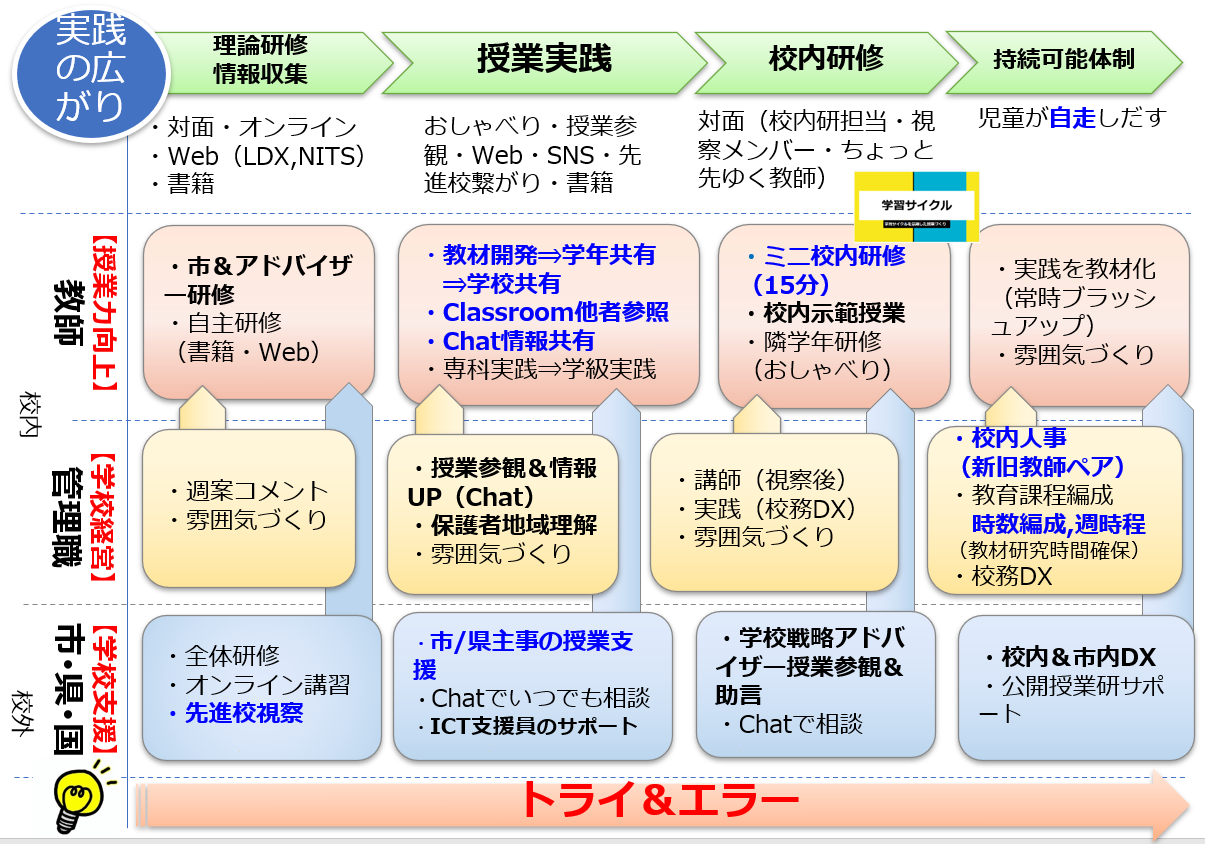

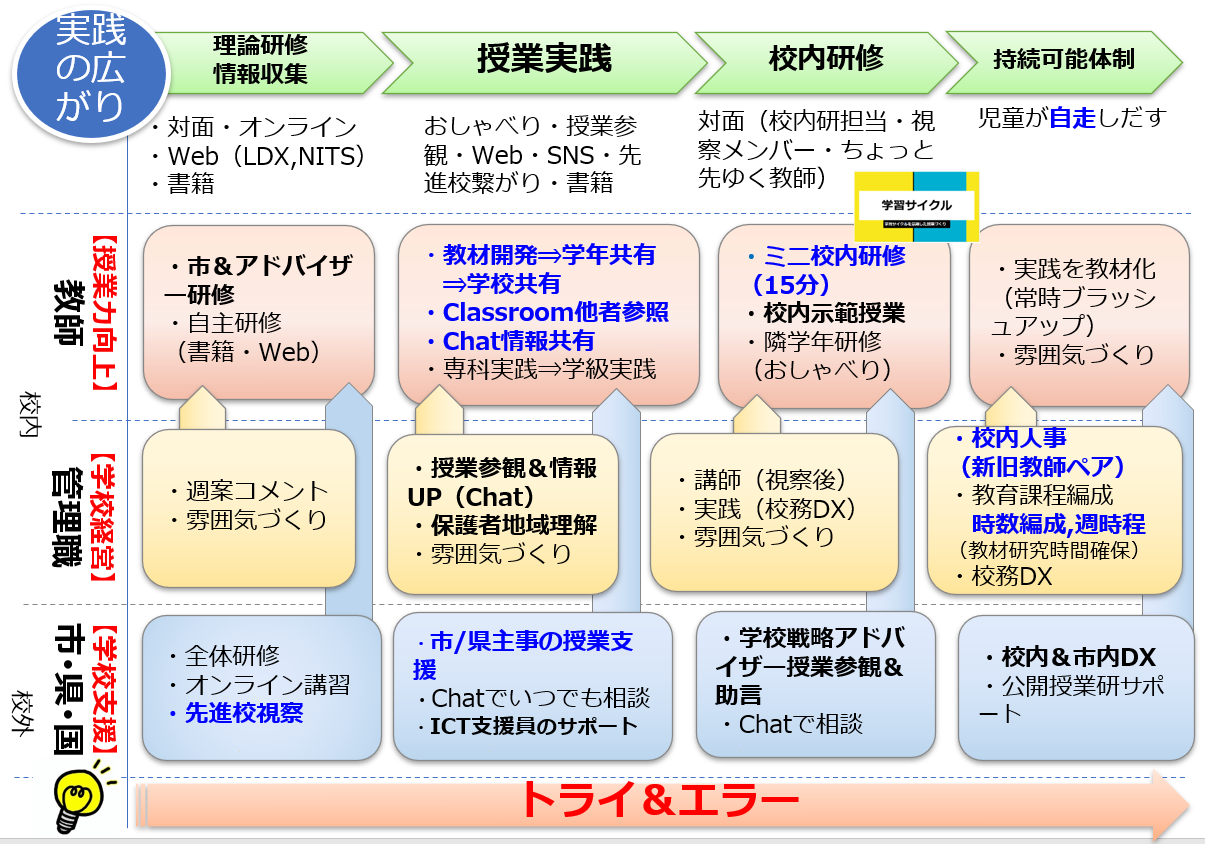

このような本校の日常的な実践を基に学校としての取組と、市・県・国による支援策を整理して図にまとめた。

現在の課題は、子供主体の学びを広く市内外へ展開し、地域や保護者の理解を深めることだ。リーディングDXスクール事業公開研修会に加え、令和6年度より中学校区ブロックでの連携を強化し、縦横展開を進めている。

子供の学びがこれまでの授業での学びと異なることに戸惑いや不安を抱く声があるため、保護者や地域住民に対しても、丁寧な説明が求められる。学校ホームページでの情報発信に加え、学校説明会や行事の際に説明を重ねることで、今求められる教育について理解を図っている。授業参観では、子供が保護者に向けて、授業での学びをプレゼンテーションする機会を設け、学びの成果を発信している。変化の激しいこれからの社会を生きていく子供に必要な資質・能力は何か。日々トライ&エラーを繰り返しながら、分かりやすく伝えるべく奮闘中である。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

授業の形態は、従来の一斉授業から子供が学び方を選択するような授業へ変化しつつある。子供は、教科書をしっかりと読み込んだ上で情報を抜き出し、自分の考えに適した思考ツールを選び、整理・分析をする。チャット機能を活用してそれぞれの考えを共有しているので、そこから対面での対話に発展することも多く、活発な意見交換が行われている。子供の97%が「授業が分かる」と学校アンケートに肯定的に回答している。

また、子供は単元ごとにプレゼンテーションソフトや表計算ソフト等を活用し、クラウドにデータを保存している。いつでも自分や級友の学習記録を見返すことができるため、思考の再構築が容易になり、他者の学びを参照しながら、自分の考えを深めることができる。このような活動を通して、子供は、常に考え続けながら途切れることなく課題に取り組んでいる。

教師は、学級全体に向けて一斉に説明したり活動の指示を出したりする時間が減ったことで、子供一人一人に応じた支援の時間の確保につながった。机間指導を通じて、子供のよい点を即座に価値付け、全体に紹介するなど、学びの深まりを促す「ファシリテーター」としての役割を担っている。

校務:子供と同じツールを使い倒す

学校経営計画や職員会議の提案もクラウド上に共有されることで、常に最新の情報が確認できるようになり、ペーパーレス化が進んだ。教職員間の連絡だけではなく、学習指導案や授業教材の共同編集、出張研修や校内研修における情報共有等も進んでいる。これらが、場所や時間にとらわれず、いつでも確認したり作業したりできるようになった。また、PC室で使用しなくなったモニターを職員室に移動させ、デュアルモニターとして活用することにより、作業の効率化を図ることができ、業務時間の短縮につながった。

こうした校務DXと環境の整備が進むことで、以前より教材研究や授業準備に時間を割くことができるようになった。現在は、生成AIの利活用による働き方改革にも取り組んでいる。

このような本校の日常的な実践を基に学校としての取組と、市・県・国による支援策を整理して図にまとめた。

展望:縦横展開と地域・保護者の理解

子供の学びがこれまでの授業での学びと異なることに戸惑いや不安を抱く声があるため、保護者や地域住民に対しても、丁寧な説明が求められる。学校ホームページでの情報発信に加え、学校説明会や行事の際に説明を重ねることで、今求められる教育について理解を図っている。授業参観では、子供が保護者に向けて、授業での学びをプレゼンテーションする機会を設け、学びの成果を発信している。変化の激しいこれからの社会を生きていく子供に必要な資質・能力は何か。日々トライ&エラーを繰り返しながら、分かりやすく伝えるべく奮闘中である。

| GIGA StuDX推進チームより 学校が一体となって、授業改善や校務の効率化の目的でクラウドを日常的に活用している取組が報告されています。教師は、子供と同じ汎用的なクラウドツールを校務に取り入れることで、使い方に慣れ、授業での活用につながっています。また、短い時間であっても校内研修を設けることで互いに支え合える工夫がされています。 授業においても、クラウド環境を活用し、他者の意見を参照しながら学習を進めていく実践がされています。チャット機能の活用が、子供同士の意見交換の活性化につながり、対面での話合いを促す取組となっています。 また、学校ホームページ等、多様な情報発信手段を用いて、学校の教育方針を繰り返し説明することで、保護者や地域住民の理解を得られやすくなるように工夫がされています。今後も、1人1台端末とクラウド環境を有効に活用していただきたいと思います。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)