学校の取組例

埼玉県久喜市立久喜東小学校

「子供が主役」の授業実践

~クラウド上で協働する学習環境~

【初等教育資料 令和6年5月号記事】(文責:校長 富山司)

令和5年度,本校は文部科学省リーディングDXスクール事業指定校としての取組を行った。取組の推進に当たり,キーワードを「探究的な学び」とし,授業では,探究のプロセス「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」を意識し,実践した。本事業を契機に,愛知県春日井市,静岡県吉田町へ複数回訪問し,学習者主体の先進的な取組を視察したことで,大いに学びを広げ,深めることができた。視察での学びを踏まえ,年間4回授業公開をすることで,取組の成果を県内外へ発信してきた。本稿では,公開した授業の中から1年生と6年生の事例を報告する。

(令和6年5月31日掲載)

- 1年生:デジタルホワイトボードの活用令和5年度,本校は文部科学省リーディングDXスクール事業指定校としての取組を行った。取組の推進に当たり,キーワードを「探究的な学び」とし,授業では,探究のプロセス「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」を意識し,実践した。本事業を契機に,愛知県春日井市,静岡県吉田町へ複数回訪問し,学習者主体の先進的な取組を視察したことで,大いに学びを広げ,深めることができた。視察での学びを踏まえ,年間4回授業公開をすることで,取組の成果を県内外へ発信してきた。本稿では,公開した授業の中から1年生と6年生の事例を報告する。

(令和6年5月31日掲載)

- 6年生:チャット機能・表計算ソフトの活用

- まとめ

1年生:デジタルホワイトボードの活用

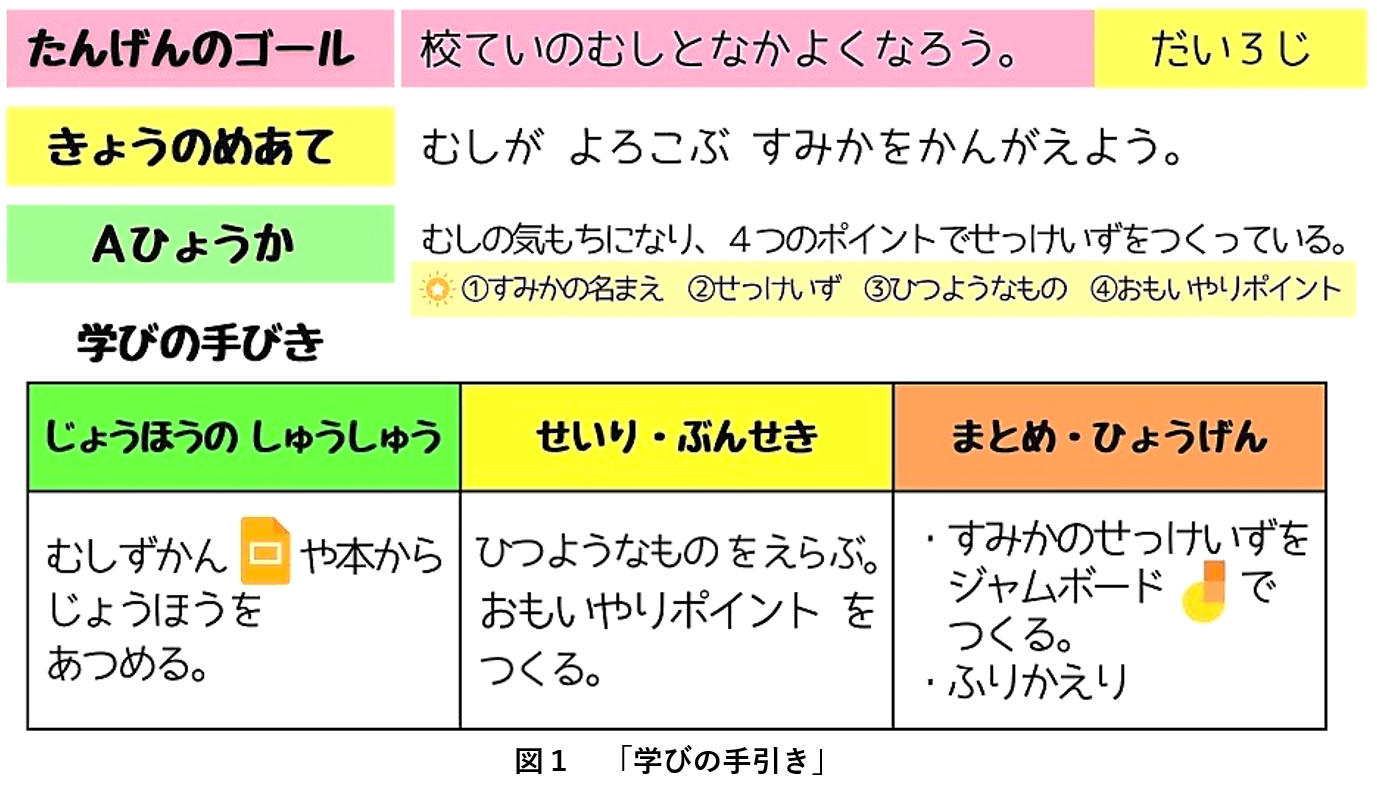

例えば,生活科で「虫のすみか」の設計図を作成する場面では,実際に自分が観察したことを基に,材料等の必要な情報を教科書や図鑑から集め,工夫したいポイントを整理した。子供は,友達が作成しているページをいつでも参照できるので,他の人のやり方を取り入れながら作成することができた。このように,生活科の学習の中で,本や他の人の考え方などから情報を収集する力も身に付くようにした。

この授業では,教師の全体指示は,設計図の作り方の説明に注力し,授業のほとんどは子供が自ら思考し,表現する時間になるようにした。教師はファシリテーターに徹し,身近な生活に関わる見方・考え方を働かせられるような声掛けを心掛けた。また,9月の実践ということもあり,端末への文字入力は,手書き入力とローマ字タイピングから子供が選んでいたが,すでにタイピングで入力している子供も少なくなかった。短時間でより多くの思考を文字にできるため,アウトプットの手段としてタイピングによる入力は効果的であると感じている。

6年生:チャット機能・表計算ソフトの活用

6年生でも,子供が主体となり探究的な学びを進められるよう,学習支援ソフトで単元の流れや本時の学びを授業開始前に子供と共有している。どのようなゴールに向かい,どのように学んでいくかを見通せることで,子供は自分にとって必要な資料等を授業に向けて準備するようになった。

学習計画の作成においては,単元の内容や子供の実態に応じて,教師が適宜支援しながら,子供自らの力で計画を作成しており,自らの学びをマネジメントする力を育成することもねらいとしている。

授業では,子供は自らの課題解決に向けて,個別で学習を進めるだけではなく,必要なときに必要な仲間の力を借りながら協働的な学びを進めていくことを大切にしている。教師は学習の場や学習方法を限定せず,子供に委ねている。

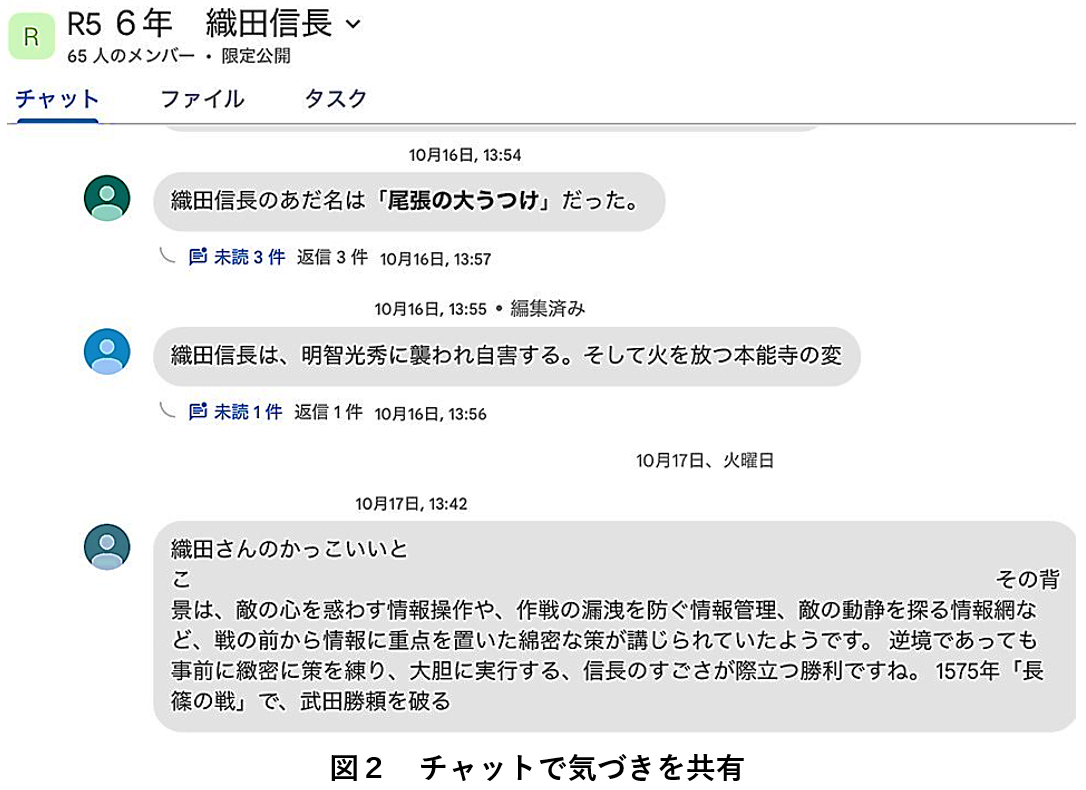

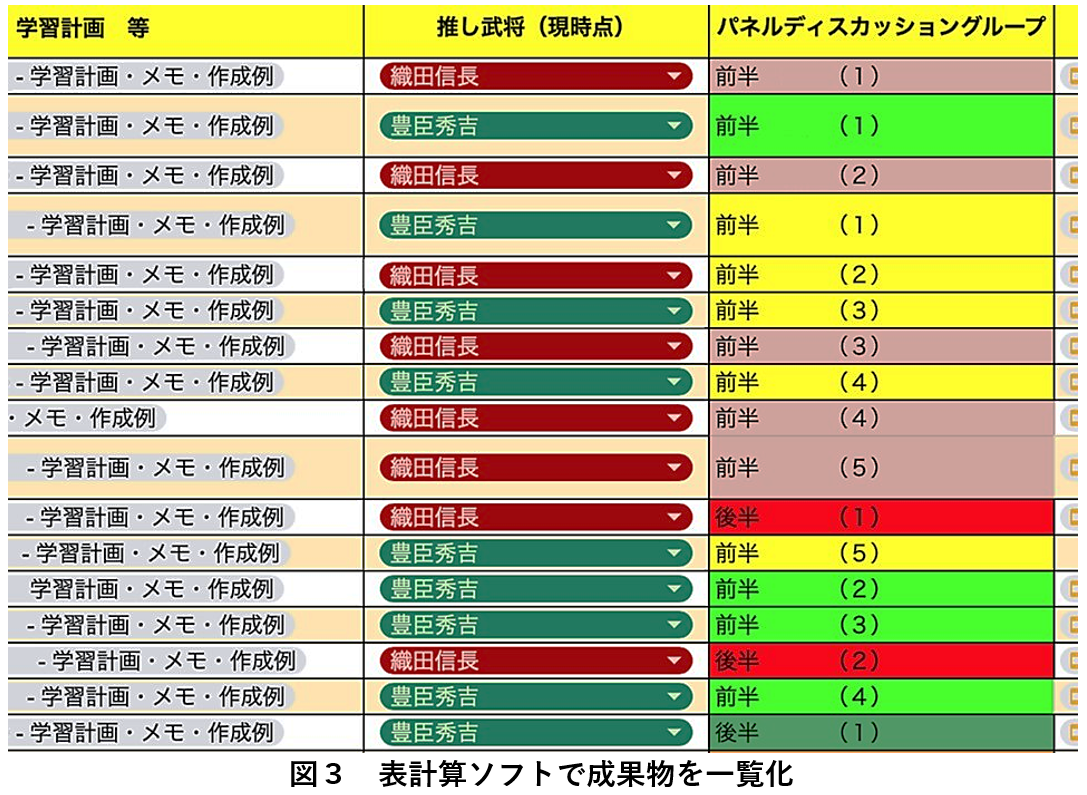

例えば,社会科で,武将(織田信長・豊臣秀吉)について調べて,プレゼンテーションソフトでまとめる「推し武将見つけ」の活動の場面では,子供はチャットを活用し,探究的に学ぶ中での気づきや疑問をつぶやき,仲間と交流することで,学びをより深めることができた(図2)。一人一人の成果物のURLは表計算ソフト上で一覧化(図3)され,子供全員に共有されており,仲間の学びの過程を参考にすることもできた。自分に必要なタイミングで様々な情報にアクセスできる環境をつくることで,子供は自分に合った学び方が選択できるようになった。

学習計画の作成においては,単元の内容や子供の実態に応じて,教師が適宜支援しながら,子供自らの力で計画を作成しており,自らの学びをマネジメントする力を育成することもねらいとしている。

授業では,子供は自らの課題解決に向けて,個別で学習を進めるだけではなく,必要なときに必要な仲間の力を借りながら協働的な学びを進めていくことを大切にしている。教師は学習の場や学習方法を限定せず,子供に委ねている。

例えば,社会科で,武将(織田信長・豊臣秀吉)について調べて,プレゼンテーションソフトでまとめる「推し武将見つけ」の活動の場面では,子供はチャットを活用し,探究的に学ぶ中での気づきや疑問をつぶやき,仲間と交流することで,学びをより深めることができた(図2)。一人一人の成果物のURLは表計算ソフト上で一覧化(図3)され,子供全員に共有されており,仲間の学びの過程を参考にすることもできた。自分に必要なタイミングで様々な情報にアクセスできる環境をつくることで,子供は自分に合った学び方が選択できるようになった。

まとめ

本校では,子供一人一人が設定した課題解決に向け,必要なときに必要な思考を働かせることができる学習環境の整備に努めている。

「子供が主役」の授業実践に向け,舵取りを子供一人一人に任せるような学習経験を積ませながら,これからの予測困難な時代を生きていく上で必要な資質・能力の育成のために,今後も試行錯誤を続け,学校全体で取り組んでいきたい。

「子供が主役」の授業実践に向け,舵取りを子供一人一人に任せるような学習経験を積ませながら,これからの予測困難な時代を生きていく上で必要な資質・能力の育成のために,今後も試行錯誤を続け,学校全体で取り組んでいきたい。

| GIGA StuDX推進チームより 「子供が主役」の授業づくりを目標に掲げ,1人1台端末とクラウド環境を日常的に活用した授業実践が報告されています。子供が主体的に学習に取り組めるよう,授業開始前に本時の目標や使用する資料等をクラウド上で子供と共有する工夫がされています。 授業においては,教科等の資質・能力の育成とともに,学習の基盤となる資質・能力のうちの一つである「情報活用能力」の育成を目指した取組が行われています。このような取組を1年生から系統的に行うことで,子供が端末やクラウドの特性を体験的に理解できます。また,教師は,子供が端末とクラウドを活用することを前提として授業改善を行うことになります。 今回報告された実践は,どの学校でも使用できる汎用的なクラウドツールが活用されています。各地域においても,学校の実態に応じて,それらを活用しながら,子供に学びを委ねる授業にぜひ挑戦してほしいと思います。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)