学校の取組例

静岡県吉田町立吉田中学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

自立した学習者の育成

~DXで推進する町ぐるみの授業改善~

【中等教育資料 令和6年5月号記事】(文責:校長 織田澄夫)

静岡県吉田町立吉田中学校(以下、「吉田中」)は、町内の3つの小学校から生徒が集まる一町一中の大規模校である。吉田町教育大綱「生涯にわたり学びあい高めあう人づくり」に基づき、学校教育目標「活力あふれる吉中生」の実現に向け、生きる力の育成を目指す学校教育を推進している。(令和6年5月1日掲載)

- 生徒が主体的に学ぶ授業づくりに向けて静岡県吉田町立吉田中学校(以下、「吉田中」)は、町内の3つの小学校から生徒が集まる一町一中の大規模校である。吉田町教育大綱「生涯にわたり学びあい高めあう人づくり」に基づき、学校教育目標「活力あふれる吉中生」の実現に向け、生きる力の育成を目指す学校教育を推進している。(令和6年5月1日掲載)

- 子供でつなぐ、DXでつなぐ、町ぐるみの授業改善

生徒が主体的に学ぶ授業づくりに向けて

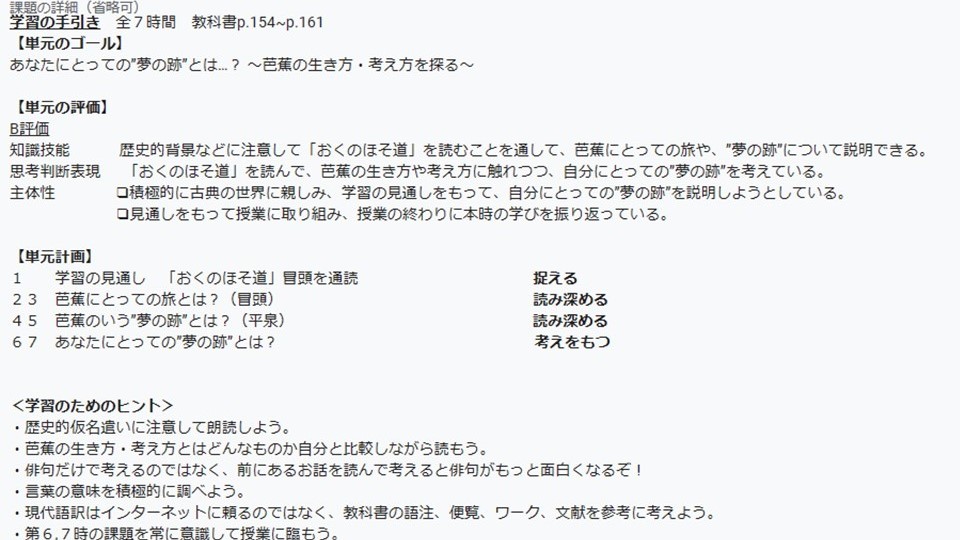

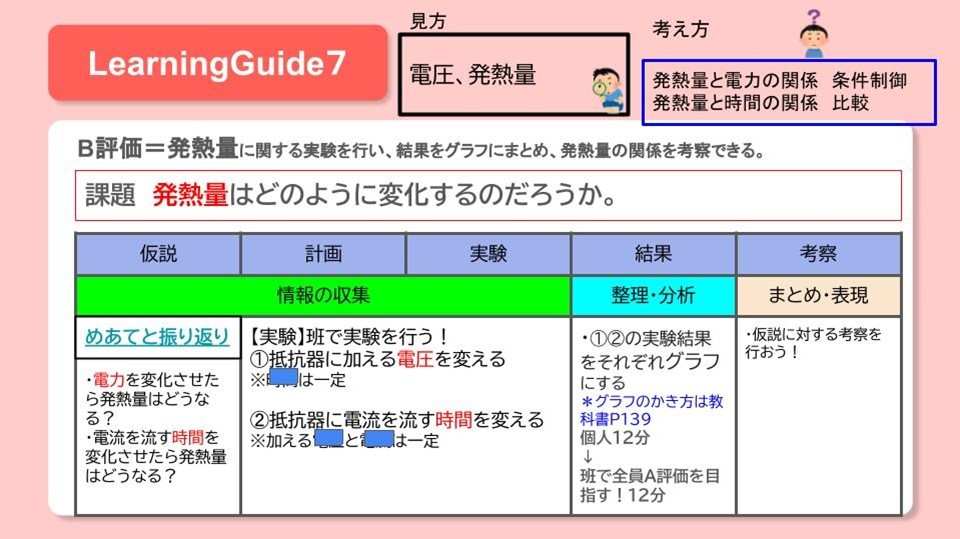

「ラーニングガイド」を提示し、まとまった時間を生徒に委ね、生徒がガイドを参照しながら、自分で考え、課題を解決していけるようにしている(左)。本時の学習を生徒が進めるために必要な内容を明示した、理科の「ラーニングガイド」。探究的な学習の過程と理科の探究過程を併記している(右)。

子供でつなぐ、DX でつなぐ、町ぐるみの授業改善

吉田中の授業改善の推進力となっているのが、町全教職員研修会(以下、「本研修会」)である。本研修会は町教育施策の一つとして、町内全教職員が参加し、「教育の情報化」を核として「子供が学び取る力」の育成に向け、授業改善の具体について協議する場である。現在は、汎用的なクラウドツールを活用した校内の DX 化だけでなく、町内全教職員がチャットでつながり、各校の授業実践や情報共有を常時行うことにより、研修の交流が日常化している。本研修会では指導講師による講話や指導のほか、各校が年1回の全学級の公開授業を行い、そこに全教職員が授業者や参観者として参加し、授業について協議している。このことが、互いの児童生徒観・授業観等(ICT 活用含む)の変革・更新につながっている。吉田中にとって、ICT 活用や思考スキルなどを身に付けた目の前の小学生が、翌年度以降入学してくることが授業改善へのモチベーションにもなっている。

また、小学校の実践を参考に、探究的な学習の過程をもとに学びを生徒に委ねることを意識し、本時の目標・評価、留意点を示す「ラーニングガイド(手引き)」、他者参照や学習を振り返る場面で活用する表計算ソフトのシートを作成・導入して、小中が連携し自立した学習者を育むための学習方略についての研究も進めている。

また、小学校の実践を参考に、探究的な学習の過程をもとに学びを生徒に委ねることを意識し、本時の目標・評価、留意点を示す「ラーニングガイド(手引き)」、他者参照や学習を振り返る場面で活用する表計算ソフトのシートを作成・導入して、小中が連携し自立した学習者を育むための学習方略についての研究も進めている。

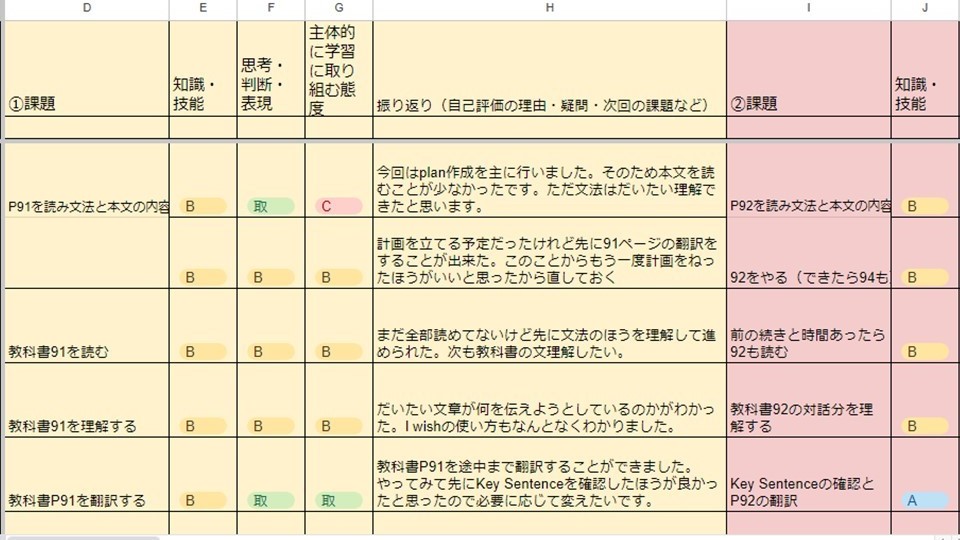

外国語科の振り返りシート。自己評価の根拠や実感した有効な学び方、次時の見通しなどを記載し、メタ認知や自己調整力を育成している(左)。町全教職員研修会の事後研修では、自立した学習者の育成に向け、クラウドツールで意見を常時共有しながら互いの実践を協議している(右)。

| GIGA StuDX推進チームより 校内での情報共有や研修にクラウドツールを活用する事例が全国的にも増えてきている中、吉田町の取組は、町内の全ての教職員がチャット機能でお互いの情報を交換し、「研修の交流が日常化」している点で、全国の学校・自治体の参考になる一歩・二歩先を行く取組に発展しています。チャットでの教職員間の交流の日常化が、汎用的なクラウドツールの体験の意味にとどまらず、他校も含めた情報交換・研修、そして、日常的な授業改善につながっています。 |

(監修:GIGA StuDX推進チーム)