学校の取組例

千葉県印西市立印西中学校

デジタル学習基盤を活用した

生徒を主語にした授業実践

【中等教育資料 令和7年11月号記事】 文責:校長 坂野峰子・教諭 松本拓也

(令和7年11月11日掲載)

(令和7年11月11日掲載)

はじめに

本校では、1人1台端末導入当初から率先して活用を進めてきた。しかし、活用方法として「資料を提示する」「課題の配付や回収を行う」「生徒からアンケートをとる」等であり、教師の指示による端末活用や教具的な活用に留まっていた。令和6年度に「リーディングDXスクール事業」への指定を受け、生徒が学習方法を選択する授業設計や生徒の文具的な端末活用といった、「生徒」が主語になる授業実践の研究を進めてきた。

「学習状況確認シート」で学びの状況を「見える化」し、リアルタイムな指導に活かす

単元内の各学習項目について、それぞれの生徒が自身の理解度を「自力でできる」「助けがあればできる」「苦戦中」の3段階で評価し、プルダウンで選択する。理解度はどのタイミングで更新してもよく、教師は生徒の理解度をリアルタイムで見られる。個別で学習を進める時間になると、生徒はこのシートを確認し、例えば「苦戦中」を選択している生徒は、同じ「苦戦中」を選択している生徒とともに学び合いを始めたり、「自力でできる」を選択している生徒に教わったりする。また、教師は、学級内の生徒の学習状況を随時確認しつつ、「苦戦中」を選択している生徒が多い場合には補足説明を行い、一部の生徒が「苦戦中」を選択している場合には重点的に机間指導を行う等、実態に応じた授業展開を行っている。

「学習状況確認シート」によりリアルタイムで生徒の理解度を把握。

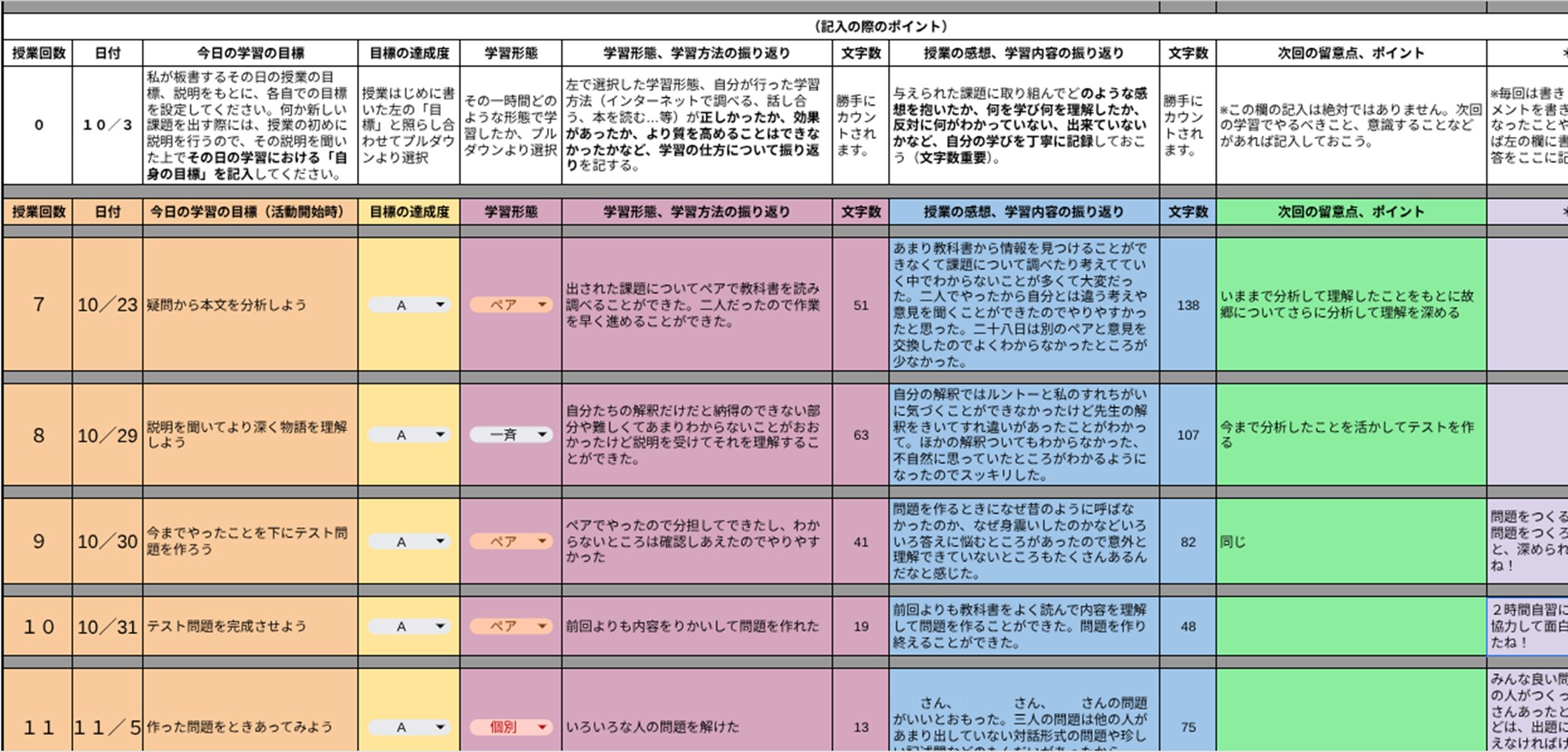

また、課題に関しては、個別学習・ペア学習・グループ学習等、学習形態を自分で選択できるようにした。そうすることで、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させることができ、生徒たちの興味関心をより高めることができた。授業を通して、生徒は表計算ソフトを活用した他者参照により、他者の学びや振り返りを自身の学習の参考にすることができた。

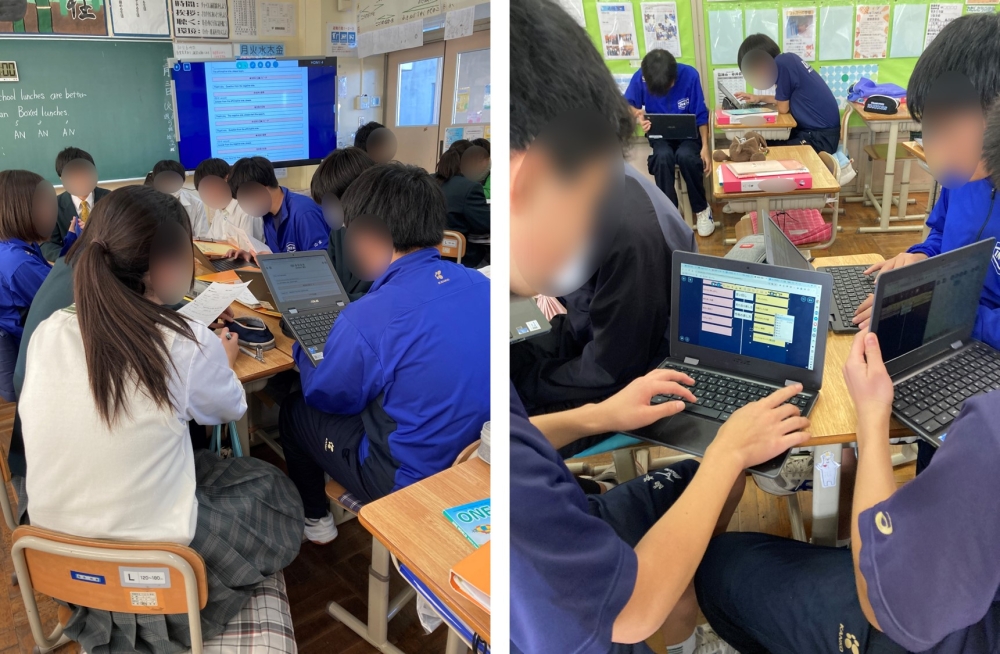

(左)生徒同士の学び合い、教え合いを引き出す。

(右)1人1台端末とクラウドを活用して、一人で、ペアで、グループで、あるいは先生と、「誰とでも」学べる学習形態。

(右)1人1台端末とクラウドを活用して、一人で、ペアで、グループで、あるいは先生と、「誰とでも」学べる学習形態。

表計算ソフトを活用した他者参照で、他者の振り返りや学びを自身の学習の参考にできる。

従来の活動に付加価値を付ける

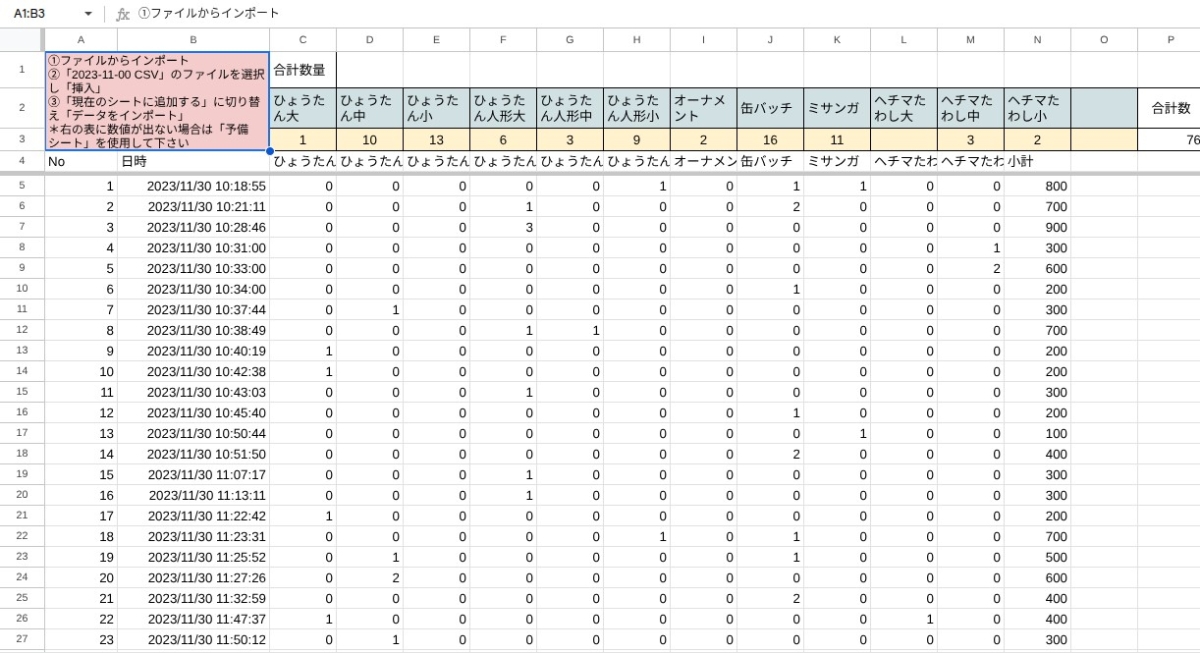

本校の特別支援学級の生徒は、近隣のショッピングモールにおいて生活単元学習で製作した作品の販売会を実施している。生徒は「描画ツール」を用いて看板をデザインする、技術科で製作したBluetoothスピーカーと端末を接続してBGMを再生する、会計や販売記録を表計算ソフトで行う等、幅広く端末を活用した。1人1台端末があることで、生徒は実際に店で働く、もしくは経営するような感覚を味わうことができ、この活動に新たな価値を付加することができた。

特別支援学級の生徒による販売会の様子。実際に店で働く、経営するような感覚を味わえた。

販売記録をまとめた表計算ソフトのシート。

今後の展望

生徒が「主語」の授業を展開できているときには、生徒の活動は授業中に留まらず、休み時間や放課後を使ってまで学びを深めようとする姿が多く見られた。これが「主体的な学びの姿」の一面であり、1人1台端末があるからこそ実現可能な学びなのだろう。授業改善はもちろん、校務や生徒会活動のDXも含め、教師は生徒の伴走者として、研究を続けていきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)