学校の取組例

兵庫県西脇市立楠丘小学校

「つながる・ひらく・創り出す」

~デジタル学習基盤を活かした特別活動の展開~

【初等教育資料 令和7年10月号記事】(文責:教頭 伊原正貴)

(令和7年10月21日掲載)

「楠丘小学校の子供たちに、必要な力は何だろう。」

令和5年度リーディングDXスクール事業指定校として取組をスタートした際、デジタル学習基盤をどのように活かすことが本校の教育効果を高めることにつながるか、全教師で遠慮なく意見をぶつけ合った。

本校では、子供一人一人の個性を大切にし、仲間や社会の一員としてつながりを感じながら、幸せややりがいを見いだせる力を育てることを目指して、特別活動を研究の中心に据えて取り組んできた。そこで、デジタル学習基盤のメリットを活かし、主体性や自治的能力を子供により育みたいと考えた。他者から一言われたままの受動的な生き方をするのではなく、価値観の異なる様々な人たちとよりよい道を模索しながら合意形成や意思決定をし、未来を切り拓いてほしいという強い願いを込め、「GIGA×特別活動」の研究・実践をスタートした。

-デジタル学習基盤を活かした特別活動-(1) 積極的な情報提示・共有

-(2) デジタル学習基盤を活用した子供の「やりたい」に基づく合意形成・意思決定の取組

-(3) 一人一人を全教師で支える

-おわりに

デジタル学習基盤を活かした特別活動

(1) 積極的な情報提示・共有

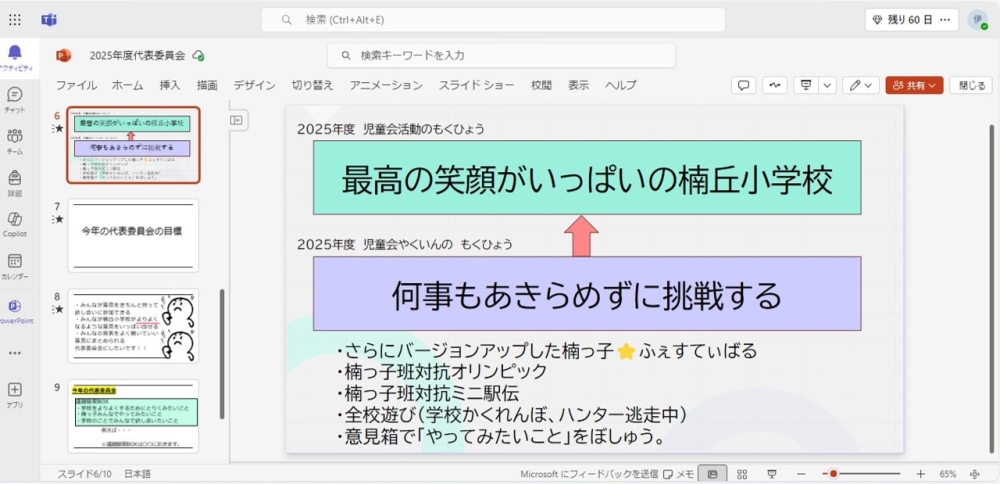

①目標やねらいの提示・共有

・委員会活動、代表委員会、縦割り班活動等の自発的自冶的活動において、6年生の子供がプレゼンテーションソフトを利用して目標やねらいを発信。共有することができた。

・クラブ活動で、発起人の子供がやりたい活動を提案し、仲間を募って取り組む際に、クラウドでポスターや動画を作成し、提案の意図や活動内容を紹介できた。

・やりたいことや実現に向けての問題点について、チャット機能で共有したり、アイデアを出し合ったりする子供同士のやりとりが多く見られた。

目標やねらいをクラウドで共有

②運営上のデータの提示・共有

・縦割り班や活動グループごとのチームを学習支援ソフト上に作成し、取組の進捗状況をリアルタイムで伝え合い共有することができた。

・運動会や音楽会、卒業に向けた取組では、子供によるプロジェクトチームが発足され、運営についての工夫や改善点について、対話だけでなく、直接話ができないときはチャット機能で練り合うことができた。

チャットを確認しながらアイデアを出し合う様子

③成果や課題の振り返りやアンケートの提示・共有

・学校連絡用アプリのアンケート機能に回答のあった保護者からの励ましの言葉を学習支援ソフトで子供へ共有し、子供の意欲の向上や達成感につながった。

・プレゼンテーションソフトや表計算ソフトで共同編集しながら自分の意見や振り返りを書くアウトブットの活動では、「今日は〇〇を工夫して□□を成功させたい」「今日は〇〇の力を付ける」など、子供が目標を自覚して取り組む場面が増えた。

・クラウドに考えや意見を集積することで、それを好きなときに好きな場所から見ることが可能になった。自分自身や集団の変化。成長に気付きやすい環境となった。

デジタル学習基盤の活用は、「教師がつくる」から「子供がつくる」への転換を図るきっかけとなった。

(2)デジタル学習基盤を活用した子供の「やりたい」に基づく合意形成・意思決定の取組

いつも本校の教師として自分自身に問い返したい言葉がある。

「本当に子供たちがやりたいことなのか。」

「そこに子供の願いはあるのか。」

子供が本当に実現したいと願う活動でなければ、相手の考えに心を傾けながら最後まで粘り強く合意形成をしたり、強い決意をもって意思決定したりすることは、容易ではない。特別活動を通して「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の力を育む上で、本当にやりたいことを学校生活の中で実現するために、自分に向き合って物事を決め、建設的に話し合う経験を子供に多くさせたい。その実現のために、特別活動の取組を次のように再考した。

①アンケート機能で募集した企画案に子供たちが挑戦

・児童会が中心となり、学校生活の課題。改善点について、全校児童対象に企画案を募集した。「学校生活をもっと楽しくする場所かほしい」という意見から、ブランコ設置を目指すことに決めた。資源ゴミ回収を保護者・地域にも呼び掛けるなど、資金集めの活動を展開している。

②学級会での話合いを深める資料作成

・話合いの見通しをもち、写真やデータなどの説明資料を子供が準備し、話合いを深める工夫に取り組んだ。

デジタルで充実させる学級会

昨年度は、「楠っ子フェスティバル」「縦割り班対抗リレーマラソン大会」などの活動が子供の発案から実現された。6年生を送る会や卒業式では、「6年生と離れたくない」と多くの在校生の目から涙があふれた。伝えやすい、共有しやすいというデジタル学習基盤のよさが子供同士の心の距離を縮めた。話合いや試行錯誤を繰り返していく中で、学年を超えた深いつながりが育まれ、学校の変化を感じた。

(3)一人一人を全教師で支える

本校の教師が大切にしていることは、子供一人一人の背景やプロセスに寄り添った支援をしていくことである。デジタル学習基盤が当たり前になることで、学年や学級の枠を超え、全教師で子供の状況を知るきっかけやヒントが増えた。振り返りや子供のやりとりから、どんな思いや願いをもっているのか、今何に悩み、困っているのかについて、教師間で話し合ったり気付こうとしたりする場面が増えた。教師の子供理解や支援の在り方にも変化が見られ、デジタルは子供の育ちを支える基盤として重要な役割を果たしている。

おわりに

デジタル学習基盤を使うことは目的ではなく、子供が学びを深めるための手段である。「デジタルでリアルな学びを支える」という視点で、特別活動の取組に必須の環境となった。その成果として、本校では、やりたいことを実現するための努力や失敗が、「苦しいけれど楽しい」という心を動かす経験(合言葉は「苦(くる)楽しい」)となっている。デジタル学習基盤も利用しながら、子供たちの内発的な成長意欲を引き出していきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)