学校の取組例

高知県立窪川高等学校

デジタル学習基盤を活用した

多様で主体的な学びの実現

【中等教育資料 令和7年10月号記事】 文責:校長 和田拓

(令和7年10月2日掲載)

(令和7年10月2日掲載)

ICT環境の整備と多様な学びの実現

本校では、教育の質の向上と生徒一人一人の主体的な学びを支えるため、ICT環境を整備し「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立を目指し、日々の授業や校務における積極的な活用を進めている。

特に注力していることは、生徒が自分のペースで理解を深める個別最適な学習と、互いの考えを共有、対話しながら学びを深める協働的な学習の双方を効果的に両立させることである。

自分のペースで理解を深める個別最適な学習と、互いの考えを共有しながら学びを深める協働的な学習の両立。

学習内容を共有して意見交換。対話を通じて個々の理解が深化する。

例えば、地学の授業で通学路ハザード学習に取り組んだ際、教師は生徒それぞれが地形の特性や避難の難しさに気付く様子をクラウド上で適宜確認しながら指導に活かし、また、生徒は学習内容に関して作成した問題や解答をクラスで共有し意見交換を行い、対話を通じ理解の深化を実感することができた。

生徒それぞれの気付きを教師はクラウド上で適宜確認しながら指導に活かす。

ICT環境を活用することで、文化祭など学校行事におけるポスター等を制作する際には、個別作業をクラウドで共有しながら質を高める協働作業が可能となったり、農業の授業で育てた花卉(かき)の管理方法を初心者向けに解説する動画制作を通して復習効果を高めたり、マイコンや赤外線センサーを用いた水やり装置を開発するプログラミング実習で個々の試行錯誤を促すなど、多種多様な学びの形が広がっている。

授業で学習した内容を説明する動画制作を通して復習効果を高める。

マイコンやセンサーを使ったプログラミング実習で個々の試行錯誤を促す。

生徒の主体的な学びの促進

1人1台端末は全ての生徒が仮想の学習空間に自律した個人として参加することを可能にし、こうした「1人1アカウント環境」は、これまで発言に消極的だった生徒の参加促進にも効果を発揮する。クラウド上でのディスカッション等の取組は、個々の考えを即時的に集約できるだけでなく、意見を表明すること自体のハードルを下げるため、多様な生徒が主体的に学びの場に参画できる民主的な学習コミュニティの形成を可能にする。

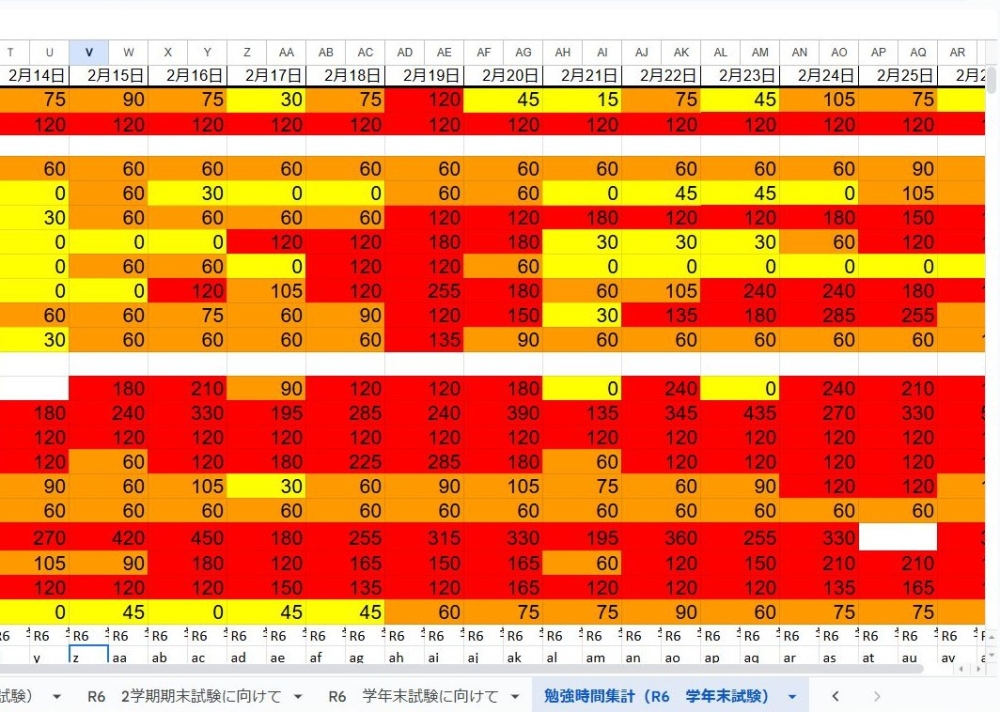

また、自己管理の面でも端末は大きな役割を果たす。例えば学習時間調査では、生徒は自身の学習時間を客観的に把握でき、教師はリアルタイムで状況を把握して支援や助言を行うことができるほか、クイズアプリを活用した自学自習の支援等、ICT環境によって教師の作業負担の軽減や生徒の学習における時間的・空間的な機動力の向上も認められている。

学習時間等、自己管理の面でも端末を活用する。教師はリアルタイムで支援や助言を行うことができる。

校務の効率化と今後の展望

校務面では教職員間の情報共有や会議資料の電子化、決裁のオンライン化といった効率的なコミュニケーションがクラウド環境で実現できており、このことが探究学習等の教科横断型授業の調整といった組織的な連携の強化にもつながっている。

多面的なICT活用の成果は、例年の学力診断においても明確に現れており、本校生徒は入学時から卒業時にかけて基礎学力が着実に向上する傾向にある。今後も環境の充実と活用の深化を図り、生徒一人一人の多様で主体的な学びを支えるとともに教職員の連携による持続可能な業務改善に取り組んでいきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)