学校の取組例

佐賀県武雄市立武雄中学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

主体的な学びの実現へ向けた授業改善

【中等教育資料 令和7年9月号記事】 文責:校長 元山雅彦

(令和7年9月12日掲載)

-はじめに

-単元の見通しを視覚化「学びのロードマップ」

-予習動画をクラウドで共有し家庭学習で活用

-「進捗確認シート」「振り返りシート」の活用

-協働的な学びを促すアンケートツールの活用

-おわりに

(令和7年9月12日掲載)

-単元の見通しを視覚化「学びのロードマップ」

-予習動画をクラウドで共有し家庭学習で活用

-「進捗確認シート」「振り返りシート」の活用

-協働的な学びを促すアンケートツールの活用

-おわりに

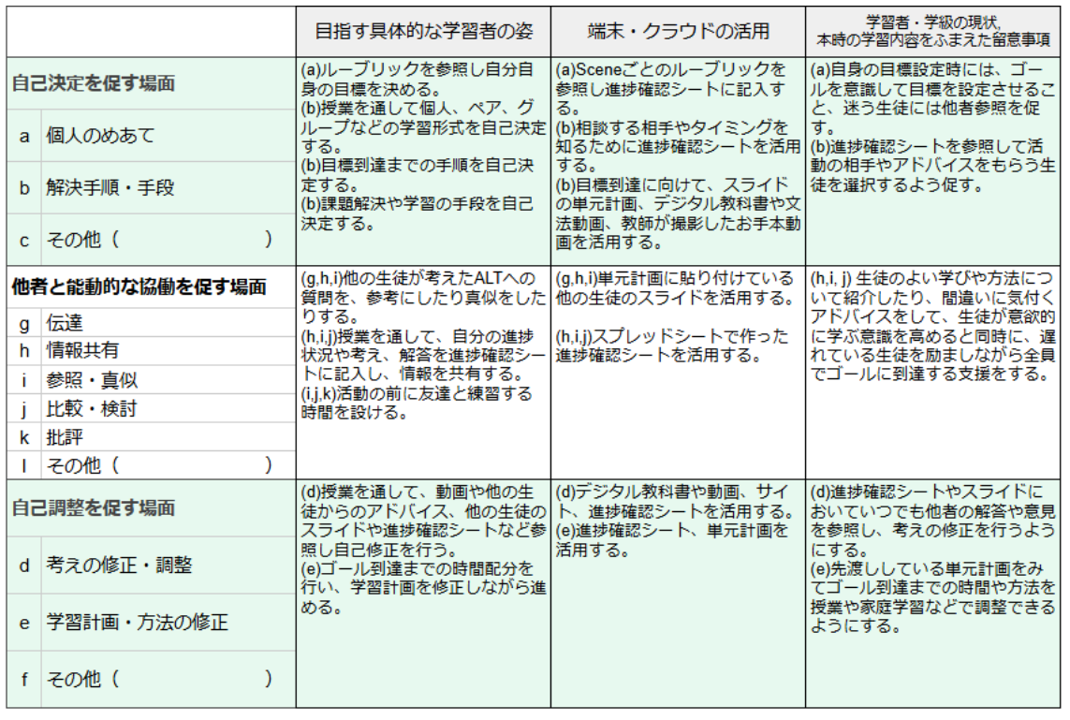

はじめに

本校は令和5年度から文部科学省のリーディングDXスクール事業、令和6年度から佐賀県の「1人1台端末を活用した授業改善研究指定校」の指定を受け、武雄市教育委員会の指導の下、授業改善に取り組んできた。取組にあたっては、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目標に個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させ、主体的な学習者の育成を常に意識してきた。その際、活用してきたのが「授業構想シート」(新地辰郎氏、宮崎大学による)である。このシートの活用により、授業者は「自己決定」「能動的な協働」「自己調整」の各場面における学習者の行動を具体的にイメージし、その行動を引き出すために端末やクラウドをどのように活用するかを明確にすることができた。

「授業構想シート」の活用で生徒の自己決定、能動的な協働、自己調整の各場面での教師の支援を具体化。

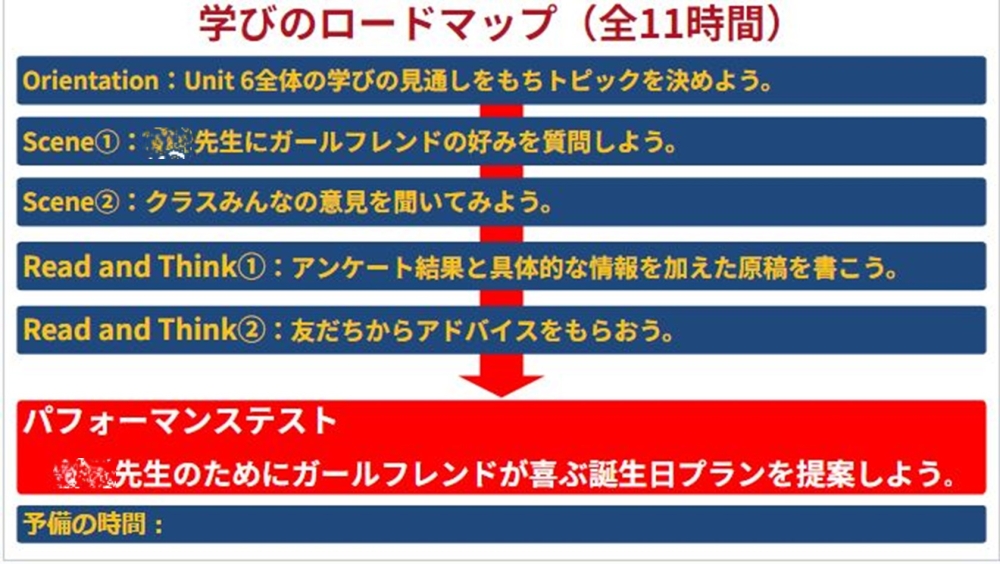

単元の見通しを視覚化「学びのロードマップ」

生徒に単元の見通しをもたせるために目標(ゴール)や学習課題、その解決の手段、学習活動等をフローチャートやマップで示している。これにより、生徒は自分に適した方法や手段を選択して取り組むことにつながり、主体的に学習に取り組むようになった。例えば、外国語科(英語)の授業では、パフォーマンステストに向け、ペアでの会話練習に取り組んだり、モデル動画や録画した自分のスピーチを繰り返し視聴したりしながら、自分に合った学び方で粘り強く改善を進めている。

生徒はALTにインタビューしたり、教師に質問したりしながら自分のペースで学びを進め、目標に向かう。

単元を見通す「学びのロードマップ」により、生徒は目標を常に意識し、学びを自己調整できている。

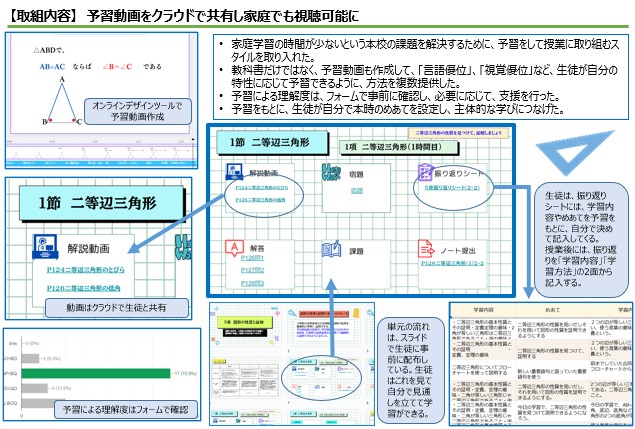

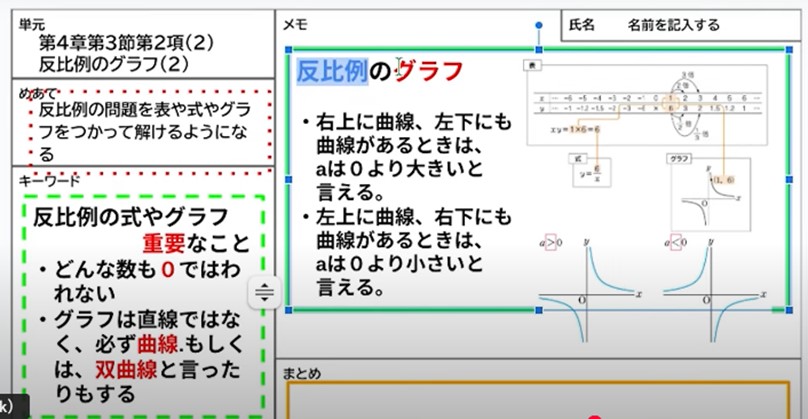

予習動画をクラウドで共有し家庭学習で活用

予習には、教科書を使うだけでなく、教師が作成した予習動画をクラウドで共有して使えるようにすることで、文字や音声で学ぶのが得意な生徒や、図や映像で理解することが得意な生徒等、家庭でもそれぞれに合った学びがより進められるように工夫している。また、数学科の授業では、予習内容をオンラインのホワイトボードソフト上で共有することで反転学習に取り組んでいる。こうした取組により、授業では生徒一人一人が自分のペースや自分に合った学び方を進め、個別最適に学んでいる。

予習動画をクラウドで共有。反転授業に向けて予習し、めあてや学習内容等を授業までにシートに入力する。

ホワイトボードソフトで生徒の学習の進捗を可視化し、共有している。教師はいつでもどこでも確認ができる。

「進捗確認シート」「振り返りシート」の活用

課題の進捗状況や授業の振り返りを「進捗確認シート」や「振り返りシート」で共有することで、教師は生徒の状況を把握しやすくなり、必要な支援を迅速に行うことにつながっている。生徒も互いに助言し合い、対話も自然と広がっている。

>

外国語科(英語)の授業では、「進捗確認シート」を参照し、活動する相手や、意見を求めたい相手を見つける。

協働的な学びを促すアンケートツールの活用

社会科や道徳科等の授業では、多面的・多角的に考える場面でアンケートツールを活用している。アンケートツールにより意見が視覚化され、クラスの意見を一目で確認できる。生徒は自分の意見と他者の意見を比較したり、参考にしたりすることで、考えが深まっていくことを実感している。

おわりに

学びのDXは、生徒が社会を生き抜く力を育むために欠かせないものである。今後も、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、授業の改善と工夫を積み重ねていく。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)