学校の取組例

宮崎県都城市立明道小学校

だれも(D)とりのこさない(X)明道小のDX

~端末活用による授業改革とポータルサイト活用による業務改革~

【初等教育資料 令和7年8月号記事】(文責:校長 坂元恵美子)

-明道小のDXのはじまり(令和7年8月29日掲載)

-校内研修・職員会議のDX化

-ポータルサイトで校務DX化

-教師一人一人のステップアップ

-変わる子供の学び方「自己調整」「対話」「振り返り」

明道小のDXのはじまり

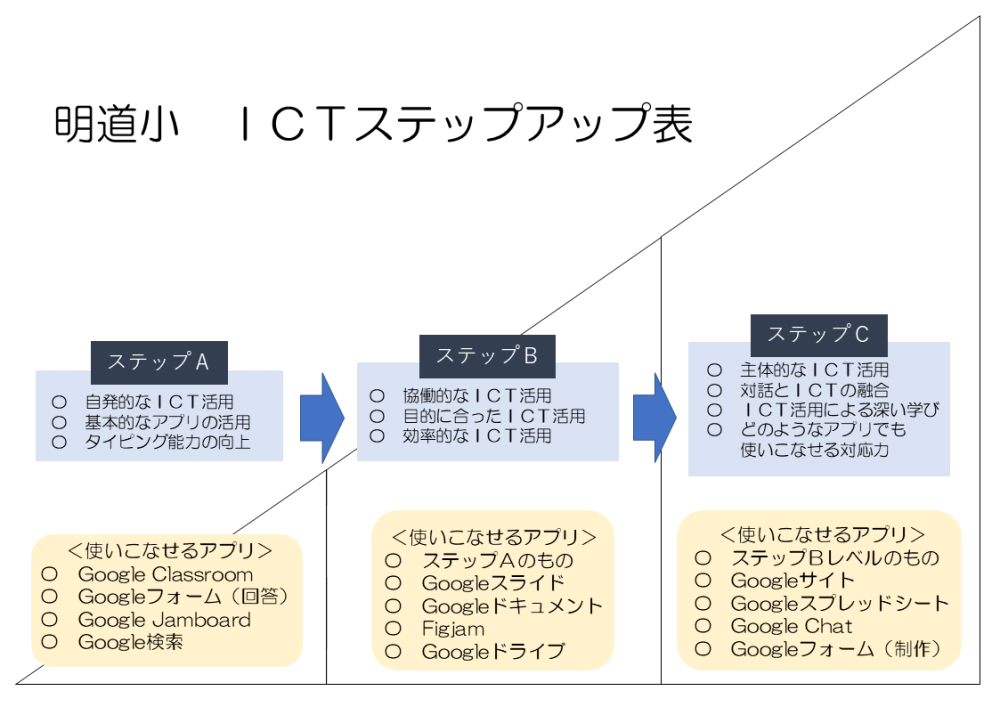

端末が全児童に貸与され3年が経過したが、授業でデジタル学習基盤を活用することに、抵抗を感じている教師の声が少なからずあった。そのような中、リーディングDXスクール事業の指定研究校となった令和6年度初めに、研究主任の「教師一人一人が今できることから少しでもステップアップしよう。全員がそれをできるよう、教師相互のOJT※により、だれも(D)とりのこさない(X)実践をしていこう」という合言葉で明道小のDXの取組を始めた。そして、明道小ICTステップアップ表を作成し、教師自身のステップを現状から一つアップするという指標を示した。

※ OJT … On The Job Trainingの略で、実際の業務を通して知識やスキルを習得すること

明道小ICTステップアップ表

校内研修・職員会議のDX化

校内研修や職員会議では、アンケート機能や表計算ソフト、チャット機能、ホワイトボードソフトなどを使用した。特に、意見交換や協議の中でこれらを活用すると、多くの意見を同時に共有できたり、気軽に意見を伝え合うことができたりすることを実感した。教師自身が使ってみることにより、その利便性を知り、抵抗感が軽減し、授業での活用につながった。

ポータルサイトで校務DX化

ウェブサイト作成ツールを使って校内ポータルサイトを作成し、校務の情報を一元化した。提案文書などのペーパーレス化が進み、常時閲覧できるようにした。支援学級と交流学級の間での情報共有も進み、他学級の時間割の閲覧を容易にできるようにした。出張や提出物等はカレンダー機能で管理し、いつでもどこからでも、入力や閲覧ができるようにした。

教師一人一人のステップアップ

授業改革は一人一人ができることからステップアップに取り組んだ。

例えば、ICTステップアップ表のステップAの教師は、授業の振り返りでアンケート機能を利用した。フォームの作成や使い方についてはICT推進リーダーがサポートした。授業の振り返りに取り入れることで、子供の自己評価の状況を瞬時につかめるよさを実感することができた。

ステップBの教師は、文章作成ソフトやプレゼンテーションソフトの共同編集機能を生かし、国語科で詩集を作る授業を行った。子供は自分の詩をスライドに貼り付け、友達の作品を読んでコメントを付けたり、お気に入りの詩を選んだりした。また、総合的な学習の時間で学習したことを、子供一人一人がウェブサイト作成ツールを用いてまとめた。クラウドで共有している記録や写真を活用したり、友達と教え合ったりしながら学習を進めることができた。

ステップCの教師は、特別支援学級における効果的な端末の活用に取り組んだ。異学年の児童が在籍しているため、子供たちは学年別のグループで学習し、教師はグループを行き来しながら指導する。子供は、ホワイトボードソフトで作成されたワークシートに書き込み、友達の考えも参照しながら自分の学びを進められることにつながった。

変わる子供の学び方「自己調整」「対話」「振り返り」

少しずつではあるが授業改革が進み、子供に「自己調整」「対話」「振り返り」という共通の視点を持たせることを重視するようになってきた。

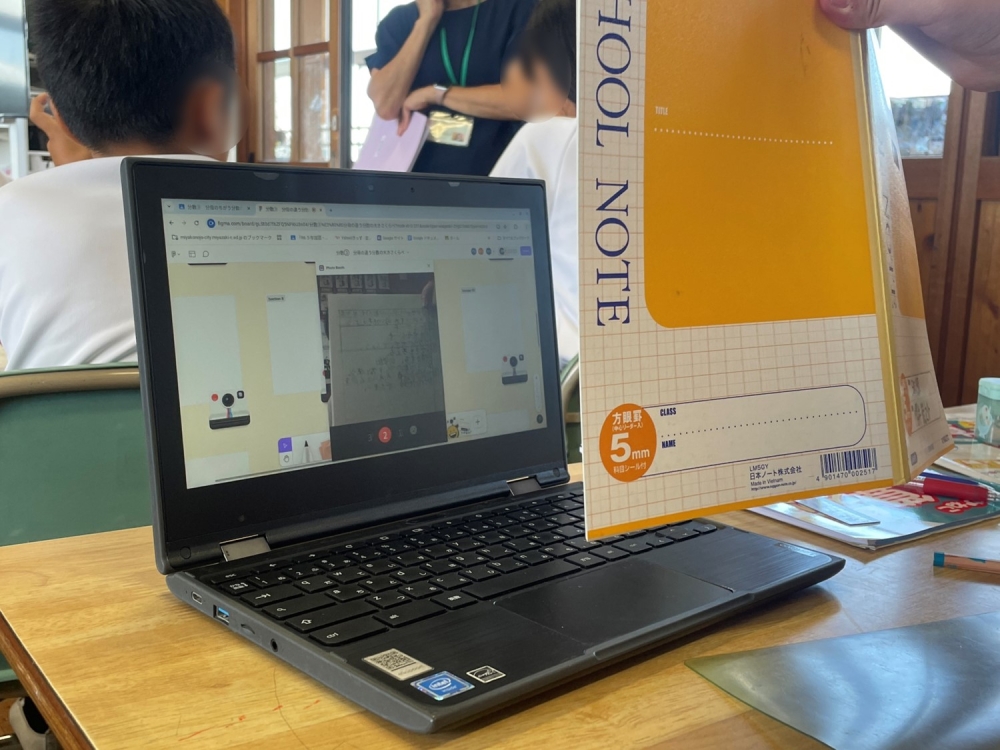

第5学年の算数科、異分母分数の大小比較の学習では、ノートに書いた一人一人の考え方をホワイトボードソフトで共有し、端末で友達の考え方を参照したり、直接話し合ったりしながら考えを深めることができ、端末の利活用が「対話」につながった。また、クラウドで共有した表計算ソフトのシートを活用し、他者参照を可能とした「振り返り」は、次時の学習の「自己調整」にもつながった。

ノートの記述を撮影し、ホワイトボードソフトで共有

第3学年の道徳科でも、子供の考えの可視化と他者参照のためにホワイトボードソフトを活用した。子供は自他の考えを比較してホワイトボードに書き込んだり直接話し合ったりした。このような「対話」により、多様な価値観に気付く学習につながった。

端末で友達の考えを見ながら話し合う子供

第6学年の社会科では、複線型の学習を行った。子供主体で学習計画を立て、共通のテーマのグループや個人で単元を通して学習を進めた。学習の過程で、クラウドに共有している年表に書き込んだり、思い付いたことや尋ねたいこと、共有したい情報などをチャットに書いたりしながら学習を進めた。まとめはグループごとにクラウドに保存されたスライドに共同編集でまとめた。毎時間の表計算ソフトのシートを用いた「振り返り」やチャット機能での「対話」によって「自己調整」しながら主体的な学び方ができるようになってきた。

複線型の学習においてクラウドで情報共有する子供

今後も明道小のDXの取組を進め、多様な子供を誰一人取り残さない学びの実現に向けて挑戦を続けていきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)