学校の取組例

沖縄県立本部高等学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

“日程連絡”からはじまる改革

【中等教育資料 令和7年8月号記事】 文責:校長 上間勉

(令和7年8月26日掲載)

-はじめに

-自治の芽生えに向けて

-変わる学校の日常

-端末はこころに寄り添う学校の一助

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

(令和7年8月26日掲載)

-はじめに

-自治の芽生えに向けて

-変わる学校の日常

-端末はこころに寄り添う学校の一助

はじめに

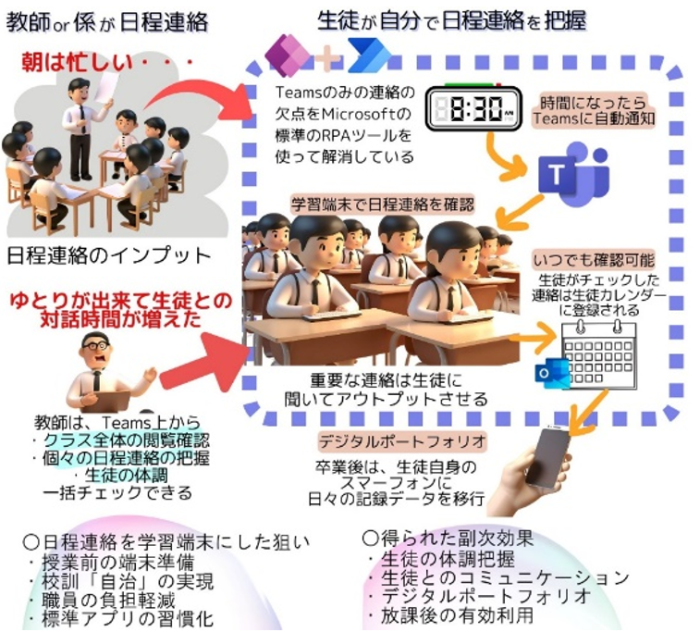

GIGAスクール構想により1人1台端末の活用が日常的になってきた。本校では朝のSHR(ショートホームルーム)においても、生徒への日程連絡に端末を活用している。朝の日程連絡での端末活用は、次のような点で効果的である。

①生徒・教師が端末の操作に慣れる

②端末の不具合や動作確認につながる

③自治の芽生え:自己管理の意識が育まれる

④日程連絡に係る時間が短縮できる

⑤教師の負担軽減につながる

⑥欠席者にも同じタイミングで連絡が届く

②端末の不具合や動作確認につながる

③自治の芽生え:自己管理の意識が育まれる

④日程連絡に係る時間が短縮できる

⑤教師の負担軽減につながる

⑥欠席者にも同じタイミングで連絡が届く

なお、本校では標準アプリを単一で利用するのではなく、複数の標準アプリを組み合わせ、日程連絡ができるようにしている。

本校の日程連絡の仕組みは全てGIGAスクールの標準アプリ機能で仕組みづくりをしている。

取り組むにあたっては、ていねいに使い方を説明する。

自治の芽生えに向けて

本県では、高等学校で使用する端末は中学校の端末とOSが違うため、標準アプリも異なっている。そのため、入学後は学習支援ソフトをはじめとしたアプリにいち早く慣れる必要がある。そこで本校では、毎朝、継続的に学習支援ソフトを活用することを通して、アプリや端末の操作に慣れることにつなげている。また、この取組は、毎朝の端末の動作確認にもなっている。それまでは、授業時に端末やアプリのアップデートや不具合によって学習活動に支障をきたすこともあったが、この取組によってその解消にもなり、端末を活用した学習活動がスムーズに行えるようになった。

なお、本校は校訓として「自治」を掲げている。生徒の自治の芽生えとして、自己責任で日程連絡の情報にアクセスすることを通し、生徒一人一人が計画的に一日を過ごせるようになり、同時に、主体性の育成にもつながっている。

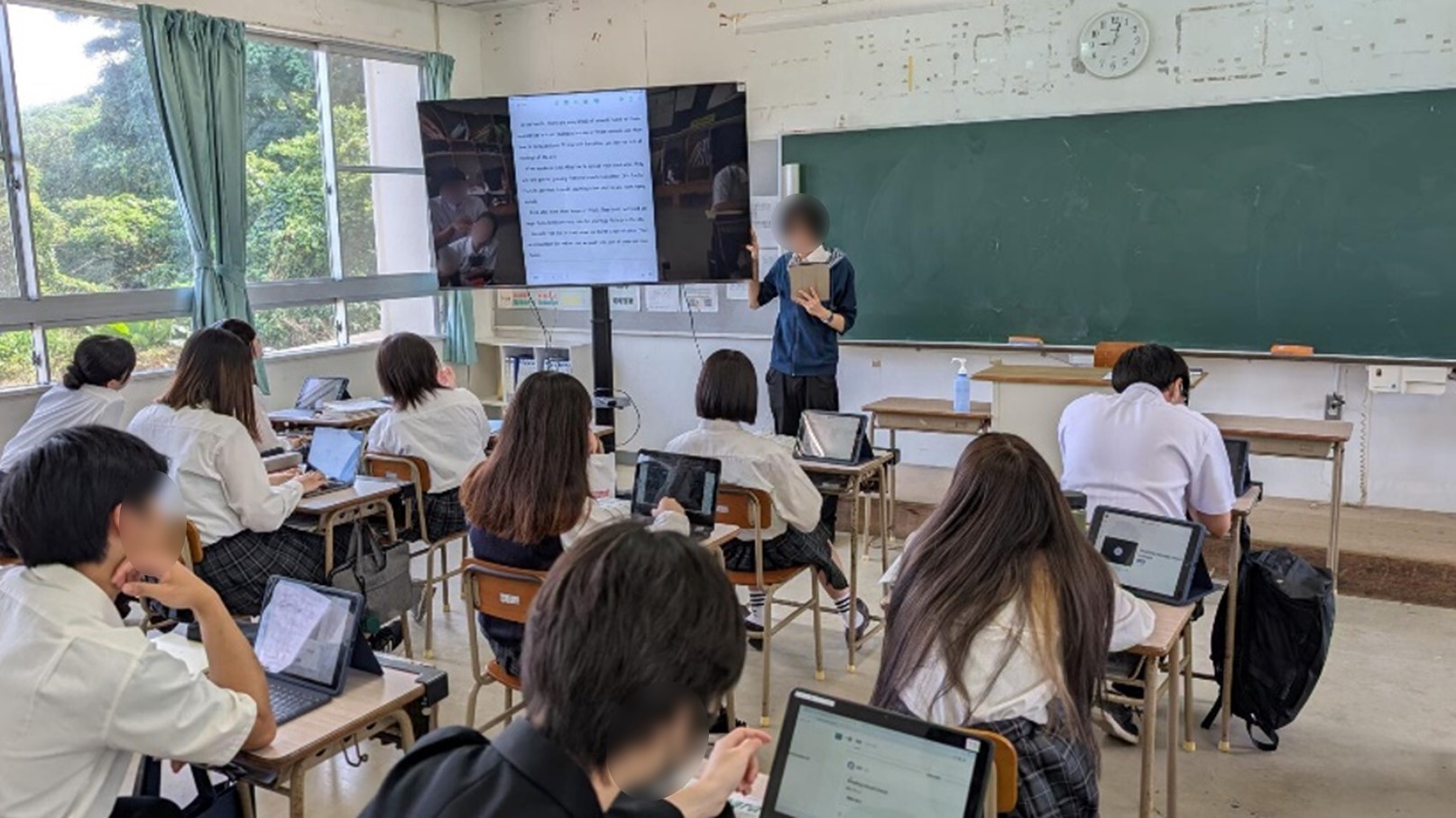

朝一に学習端末の起動や動作確認を終えているので、1時間目開始すぐに端末が活用できる。

毎朝、日程連絡の確認のために端末を活用することで使い方に慣れ、授業でのスムーズな活用にもつながる。

変わる学校の日常

この取組はSHRの風景を変えた。毎朝時間を割いていた日程連絡が、学習支援ソフトを使用することで時短となり、生徒とのコミュニケーションの時間が増え、教師が生徒の様子を落ち着いて把握できるようになった。また、学校全体で木曜日は朝のSHRを行わない前倒しの時間割にすることで、程よい余裕の時間が生まれ、放課後の増えた時間を生徒も教師も有効に活用している。

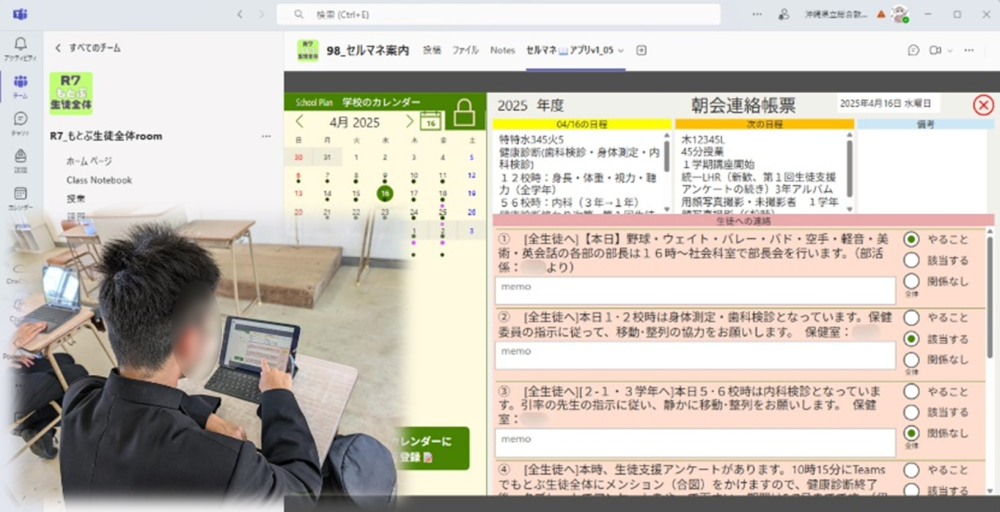

端末はこころに寄り添う学校の一助

学習支援ソフトでの日程連絡では、教師は生徒が確認できているかが気にかかる。そのため、本校では標準機能の一つである開発用ツールを学習支援ソフトと組み合わせている。生徒は日程連絡を確認後、その日の体調ややる気等を感情イラストでリアクションする仕組みにしている。これは、生徒の閲覧状況の把握や未確認の生徒への声掛けにつながり、生徒の気持ちの把握や会話のきっかけにもなる。例えば、教師は、感情表現があまり得意ではない生徒がいつもと違う感情イラストを示したときに積極的に声掛けを行う。日常的な様子の把握を大切にしつつ、そこに気持ちの可視化があることで、生徒理解を進める一助になっている。これからも、こうした機能も活用しながら、いち早く一人一人の生徒の変化に気付き、こころに寄り添える学校でありたい。

生徒は、日程連絡から「やること」「該当する」「関係なし」に仕分けして自身のカレンダーツールに登録する。

教師は学習支援ソフトから開発用ツールにアクセスし、生徒の閲覧状況とリアクションを一括で確認できる。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)