学校の取組例

石川県加賀市立山代中学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

全ての子供をゴールへと導く授業構想

【中等教育資料 令和7年7月号記事】 文責:校長 谷鋪景子(令和7年8月1日掲載)

-はじめに

-目指す学びの姿を生徒と共有する

-確実な資質・能力の育成を目指す授業づくり

-「学びの変革・変容」の基盤

-はじめに

-目指す学びの姿を生徒と共有する

-確実な資質・能力の育成を目指す授業づくり

-「学びの変革・変容」の基盤

はじめに

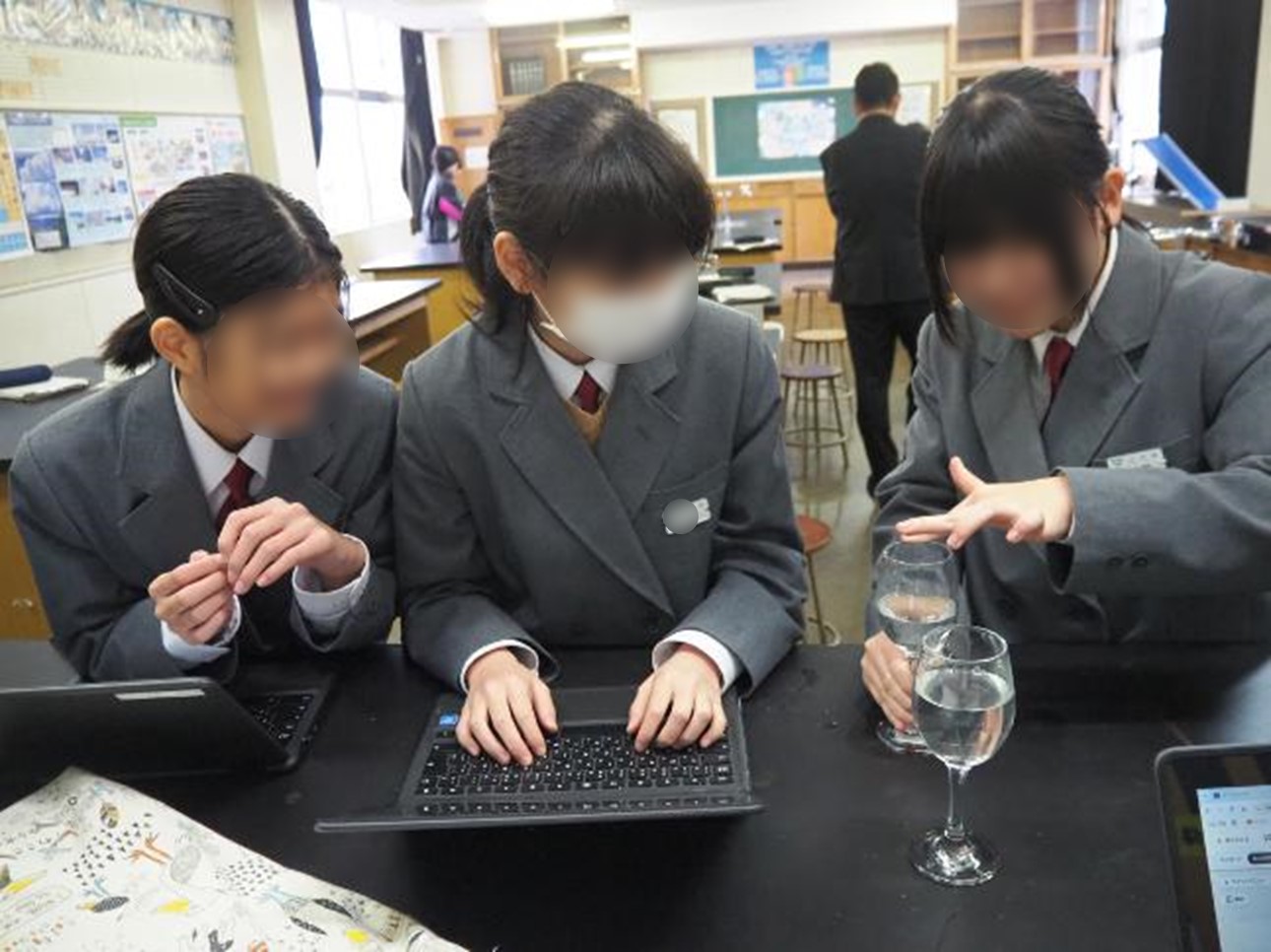

1人1台端末をフル活用して、自分のペースで自ら学ぶ。そして、たくさんの人と対話して、助け合い共に学ぶ。本校では、生徒一人一人に個別最適な学びを大切にし、協働的に学んでいく授業づくりを進めている。

納得がいくまで実験を繰り返すことができる環境づくりによって、生徒はより主体的に学習に取り組むことができる。

目指す学びの姿を生徒と共有する

これからの社会は予測困難である。この時代を生き抜くためには「自ら課題を発見し、仲間と協働しながら主体的に解決へと向かう力」を生徒一人一人が身に付ける必要がある。

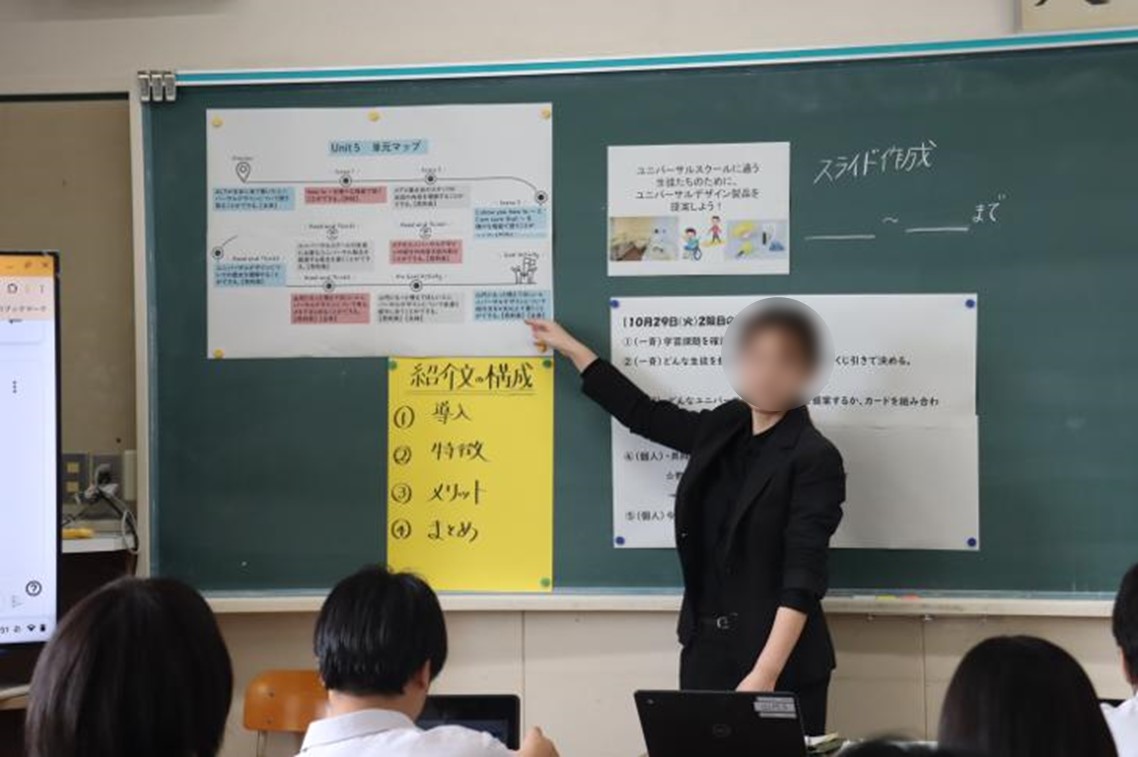

本校では、こうした力を身に付けさせるために「学習集会」を開催している。そこでは、「主体的・対話的で深い学び」とはどのようなものか、その実現を生徒一人一人に目指してほしいということ、教師もその実現に向けた授業づくりをしていくことなど、生徒と「目指す学びの姿」を共有する。学習計画等を示した「単元マップ」や、学習課題や予定等を確認できる「代中サイト」を用い、ときにはロールプレイを通して示す。

本校では、こうした力を身に付けさせるために「学習集会」を開催している。そこでは、「主体的・対話的で深い学び」とはどのようなものか、その実現を生徒一人一人に目指してほしいということ、教師もその実現に向けた授業づくりをしていくことなど、生徒と「目指す学びの姿」を共有する。学習計画等を示した「単元マップ」や、学習課題や予定等を確認できる「代中サイト」を用い、ときにはロールプレイを通して示す。

確実な資質・能力の育成を目指す授業づくり

授業づくりでは、各時間のつながりを意識してまずは「単元構想」を行う。単元を通した課題を設定し、その課題を解決していくために必要な知識・技能の習得や、身に付けた知識・技能を発揮しながら思考・判断・表現していくような学習活動となるよう、教材や授業の流れを工夫する。そして、生徒の実態や教材の特性を把握したうえで、「個別に学ぶ」「教師が主導する」「協働的に学ぶ」場面を意図的に配置していく。

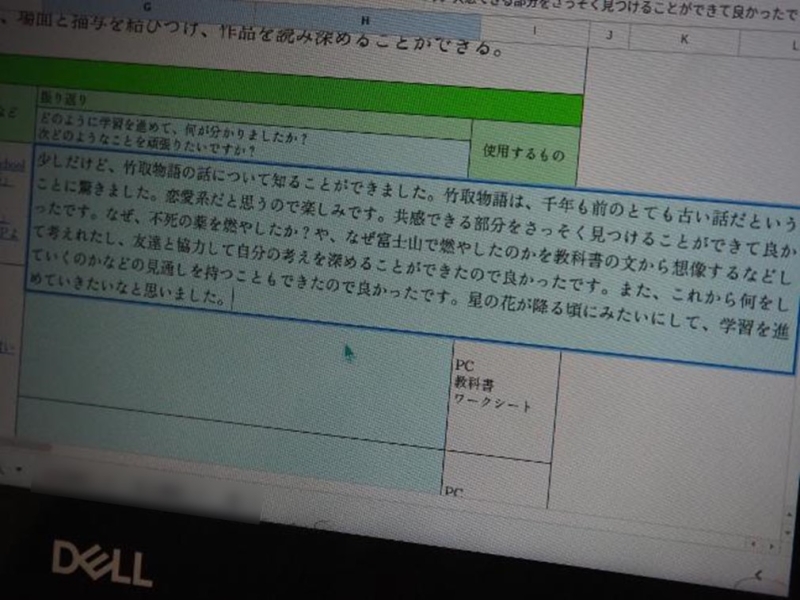

授業では、クラウドを活用して、生徒が見通しをもち学びに向かうことができるよう「単元マップ」を生徒と共有している。この「単元マップ」には、生徒一人一人の思考の流れやつまずきなどに応じて、必要な教材や情報に、必要なタイミングでアクセスできる「手立て(足場かけ)」を準備している。更に、各授業の終わりに自己の振り返りを入力するようになっている。生徒にとって、自身の学び方や学習した内容、手ごたえを自覚でき、自らの学びを調整しようとする態度の育成につながっている。

また、「単元配列表」に各教科等の「単元マップ」をリンクさせることで、全ての教師が「どの教科で」「どの時期に」「どのような学習を行うか」をいつでも確認できるようになっている。教師が教科間の資質・能力のつながりを考え、生徒が学習したことを活用・発揮できる場面を意図的に設定することにつながっている。

単元で授業を構想することで学習活動や評価場面等が精査できる。これにより誰一人取り残さない、個別最適な手立てが一層充実し、生徒が主体的に学習に取り組む態度も向上した。これには、端末やクラウドが日常的に活用できる環境が不可欠である。今後も生徒がより自律的に学べる環境づくりを進めたい。

参考:サポートマガジン「みるみる」実践編④ 山代中学校の授業実践(文部科学省/授業づくりnote)

https://mext-curriculum-gov.note.jp/n/n4bb12f83f641?magazine_key=m3b4a6bc792d6

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

授業では、クラウドを活用して、生徒が見通しをもち学びに向かうことができるよう「単元マップ」を生徒と共有している。この「単元マップ」には、生徒一人一人の思考の流れやつまずきなどに応じて、必要な教材や情報に、必要なタイミングでアクセスできる「手立て(足場かけ)」を準備している。更に、各授業の終わりに自己の振り返りを入力するようになっている。生徒にとって、自身の学び方や学習した内容、手ごたえを自覚でき、自らの学びを調整しようとする態度の育成につながっている。

自らの考えをさらに深める手立てとして、専門家とオンラインでつながるなどの機会も設定している。

誰一人取り残さず学習が進められるよう、生徒の実態に応じた支援の工夫を行っている(動画視聴)。

また、「単元配列表」に各教科等の「単元マップ」をリンクさせることで、全ての教師が「どの教科で」「どの時期に」「どのような学習を行うか」をいつでも確認できるようになっている。教師が教科間の資質・能力のつながりを考え、生徒が学習したことを活用・発揮できる場面を意図的に設定することにつながっている。

生徒と単元のゴールを共有している。単元計画の共有により学習に見通しがもて、意欲の向上にもつながる。

学びのヒントとなる教材等へのリンクも示されており、生徒が必要なタイミングで活用できる。

授業の終わりには、振り返りを入力する。自分が学習した内容だけでなく、その学び方についても振り返る。

「学びの変革・変容」の基盤

参考:サポートマガジン「みるみる」実践編④ 山代中学校の授業実践(文部科学省/授業づくりnote)

https://mext-curriculum-gov.note.jp/n/n4bb12f83f641?magazine_key=m3b4a6bc792d6

(監修:GIGA StuDX推進チーム)